從《四段錦》管見山東箏曲之主要演奏特點

尹 璐(武漢音樂學院) 陳櫻丹(黃岡藝術學校)

從《四段錦》管見山東箏曲之主要演奏特點

尹 璐(武漢音樂學院) 陳櫻丹(黃岡藝術學校)

由趙玉齋先生于20世紀50年代編曲的《四段錦》,是山東箏派集大成的作品代表。樂曲由《清風弄竹》 《山鳴谷應》《小溪流水》 《普天同慶》4首大板箏曲連綴而成。該曲無論是從右手的演奏技法還是左手的作韻特點,都突出表現典型的山東箏曲風格。因此對該曲進行深入的剖析,有助于以小見大的對山東箏派的演奏特點進行歸納總結,從而也有利于廣大習箏者對山東箏派其他樂曲的學習把握。本文將從右手彈奏特點與左手作韻特點兩方面分別進行闡述。

右手的演奏特點

1.刮奏

刮奏是古箏最富有代表性的演奏技法之一,在山東箏曲中,刮奏更是具有醒目的特點。古箏演奏家、音樂教育家曹正先生與周延甲先生曾分別撰文對刮奏進行過分類。曹先生稱其為“花指”,并將其分為“板前花”和“正板花”兩種;周先生則將刮奏分為“裝飾性刮奏”和“旋律性刮奏”。周先生所提“裝飾性刮奏”類似曹先生所分“板前花”,如:(*為花指),其不占拍子,有綠葉托紅花之美;而“旋律性刮奏”類似“正板花”,占拍子,是樂曲旋律的重要組成部分。本文將不再贅筆探討刮奏的分類,而著眼于《四段錦》中刮奏的特點。

《四段錦》中一、二、四段共45次出現了刮奏技法,頻率之高足以見得刮奏在此曲中的分量和作用之重。通過歸納總結,具體有以下特點:

其一,都以具體音的形式記錄了刮奏的音高、節奏和時值。

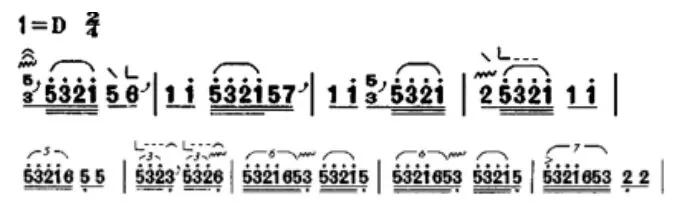

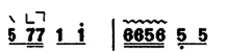

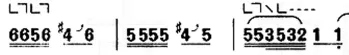

譜例1:《普天同慶》

上述譜例可以發現,刮奏用連線框出,以均勻的十六分音符、三十二分音符、三連音或五連音等節奏型呈現,是旋律的重要組成部分,主要應該歸類為旋律性的刮奏。

其二,調性呈現由主到屬,或有屬到主的關系。

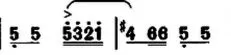

全曲45個刮奏中,由高音到低音的下行旋進刮奏占43個,上行刮奏僅為2個。無論是上行刮奏還是下行刮奏,音高都有具體要求,刮奏多由“5”開始,到“1”“5”結束,使調性呈現由屬到屬,或由屬到主的關系。因此在演奏時,不可隨意添減樂音,尤其是旋律的起止音。同屬山東箏曲的《夜靜鑾鈴》也集中體現此進行模式。

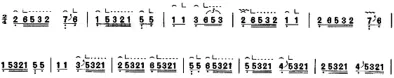

譜例2:《夜靜鑾鈴》

其三,節奏型靈活多變。

首先,刮奏所占時值種類多樣。縱觀全曲,刮奏的時值主要為一拍或半拍,但是在這固定的時值里音的個數相當多變。一拍3個音、4個音、5個音、6個音甚至7個音、8個音;也有半拍四個音。若想準確彈奏出節奏,體會花指里音的個數帶來的快慢變化,就需要演奏者心中對“速度”控制收放自如,為聽者帶來張弛有節的音樂感受。

其次,刮奏所處位置也是相當靈活的,有強拍強位、強拍弱位、弱拍強位、弱拍弱位等區別。不同的節拍位置,其所需的力度當然也就不同。強拍或強位一般有明確樂曲調性、強調旋律進行的特點,音頭力度應突出,節奏準確;弱拍弱位,則有連接、加花的功能,力度則應有所控制,不能喧賓奪主影響旋律的流暢。

通過對《四段錦》中刮奏數量、形態的統計,我們可以總結出山東箏曲刮奏的主要特點:首先,刮奏大多記錄了具體的音和節奏;以下行旋進為主,上行為輔,呈現屬到主或屬到屬的調性特征。其次,節奏變化多樣,所占時值和所處位置靈活多變。演奏者需要根據上文理性的分析和實際演奏的感性認識去控制好力度、速度,不可隨意。否則會給人混沌一片、雜亂無章的感覺。

2.大勾搭

在魏阮禹的《箏斌》里,有“大興小附,重發輕隨”的說法。在徐州一帶也有“大小相合,熟能生巧”的說法(按時人劉樂夫藉)。這大小二字概括地說,是指著右手彈箏運指。大,指大指;小,可為中指或食指。山東箏曲右手運指也契合這一規律:以大指運用為主,中指食指為輔。

中指和食指配合大指而運用,衍生出“勾搭”技法。大指與中指組合在一起,俗稱“大勾搭”。老藝人常用“重彈輕隨”來總結運指特點,即中指先勾,大指后托,中指的力度稍重于大指。食指與大指組合在一起,稱為“小勾搭”,通常結合大勾搭而運用,較少單獨出現。《四段錦》中勾搭技巧使用頻繁,尤其是第三段《小溪流水》,始終貫穿“大勾搭”技法。

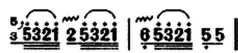

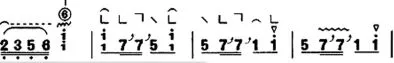

譜例3:《小溪流水》

需要特別指出的是:大勾搭不僅是山東箏曲的常用技法,也是其他古箏曲的常用技法.而在山東箏曲中大勾搭又與其他箏曲中的對稱使用不盡相同,如《四段錦》中,大指處于旋律高音的位置,負責主要的旋律進行,而某些句尾的中指形成類似“先現和弦音”的效果,盡管在弱拍弱位卻要強奏,與其后的旋律形成和聲。

根據上文所述由于大指與中指在音樂中的功能不盡相同,因此在演奏中,大指發音要挺拔、清晰,明確旋律線條,以提彈為主,而中指則要發音渾厚堅實,突出其和聲功能性,可適當運用夾彈。

3.劈托

山東箏曲中大指托劈技法的使用頻繁而富有特點:從記譜形式上看,與同為北派的河南箏派橫向比較,山東箏曲托劈的記譜多以十六分音符的形式在相同的幾個音上出現,一般不超過6個音,而河南箏派托劈不記錄具體音的個數,有時持續時間更長。

演奏上山東以小關節為軸,“托”要求大指向手掌心方向彈撥,“劈”要求大指向身體方向彈奏,演奏時要注意手形的穩定,拇指掌根關節與小關節的協調運用,發力彈奏。強調小關節的爆發力,使音樂富于靈巧性、顆粒性和彈性,具有玉落珠盤的音色效果。

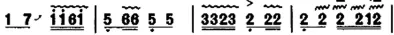

譜例4:《山鳴谷應》的最后一段

該部分巧妙運用“托劈”技法。利用小關節的瞬間爆發力,取得的音色音質干凈、清脆,顆粒性強,表現出活潑、歡快的情緒。

山東箏曲在演奏中,大指觸弦需剛健有力,使用頻率相當高。大指小關節的活動力獨具風格,可以說大指的靈活度是每一個演奏山東箏曲的人應具備的“基本功”之一,要引起足夠注意。通過山東箏曲中對大指的訓練,有助于訓練小關節的爆發力及獨立性,而小關節的訓練是音色多元化展現的重要基礎。

左手作韻技法

古箏右手發聲左手作韻,左手的作韻是區別各流派的重要特征,也是古箏最富特點及魅力的地方。左手指法雖名目繁多,但實際上都是“揉弦”和“滑奏”兩種技法的變體。因為彈奏與作韻的先后順序不同、左手作韻的幅度、頻率不同以及揉弦類和滑奏類的各種結合便產生了左手細膩的變化。以下就分別從“揉弦”和“滑奏”兩大類來談談山東箏曲的左手作韻特點。

1.揉弦類

山東箏曲多建立在較典型的中國傳統五聲音階基礎之上。根據各音不同的調式功能,以下分3組來看揉弦類的區別。

(1)山東箏曲中“4”“7”不作為調式主音,往往以偏音出現,或作為主屬音“1”“5”的過渡音或裝飾音。

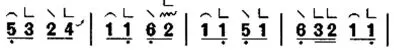

譜例5:《清風弄竹》七、八小節

譜例6:《山鳴谷應》十、十一小節

此處為了加強傾向性,在實際演奏時,“4”“7”音往往密顫,高頻率的往返“4”與“5”或“7”與“1”之間,讓音樂的調性得到肯定。

“4”“7”在揉弦時具有以下特征:從音高上看,“4”“7”都要高于原位,有向“5”“1”的傾向;從作韻頻率上,這兩個音的作韻頻率密集,也就是我們揉弦類細分出來的顫音,加上“4”“7”二音在箏上要通過按才能得出,所以屬于按顫;從作韻幅度上看,因為“4”“7”都是在按的基礎上加上顫,因此幅度都較小,幅度過大必然會影響音準;從左右手的配合來看,右手彈奏與左手作韻是同時進行而非先彈后顫。

(2)“2”“6”作為不穩定音級,風格性較強。

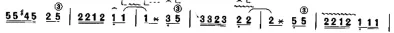

譜例7:《普天同慶》

譜面上特意用符號來提醒演奏者“2”“6”兩個音一定要作韻,為表現潑辣、粗獷效果,一般重顫。

具體演奏特點如下:從作韻幅度來看,幅度較大,多為大二度甚至小三度;從作韻頻率來看,介于平揉和密顫之間;從彈揉的順序來看,左手作韻與右手彈奏也是同時進行的,這也是區別于南派箏曲的一個重要特征。(南派箏曲的作韻多為先彈后揉,這里不做展開。)

(3) “1”“3”“5”作為調式的主和弦音,奠定音樂屬性和基調,如同建筑中的支架,必須堅實牢固,因此多用平揉潤飾。

譜例8:《清風弄竹》

盡管譜面大量出現的揉弦符號,但演奏者必須清楚在處理主音“1”“5”時要平揉,不改變音高,以潤飾為主,保證主音的堅實。

具體特點:從彈揉的順序上看,應是先彈后揉;從揉弦的幅度上,其作韻幅度較小,不改變本音的音高;從作韻頻率上,頻率較稀疏。

通過上文分析可見揉弦類的變化細膩而豐富,應有目的地根據樂曲旋法及自己的理解有區別地演奏。

2.滑音

(1)上滑音

綜觀《四段錦》全曲,滑音主要出現在“4”“7” 兩音上,“6”“3”偶爾會出現,并且多以上滑音為主。

譜例9:《山鳴谷應》

從音調上看無論是“4”“7” 還是“6”“3” 的上滑都是解決到“1”“5”,體現對主屬音的強調。此外,“4”“7”作為偏音在樂曲中出現,作韻時常常將顫音與滑音連用,形成滑顫音或回滑音,音響效果有明顯向主屬音的傾向。因此“4”“7”的起始音高要高于原位,向主屬音靠近。除此之外,滑音到達主屬音后必須準確而堅定。

(2)按滑音

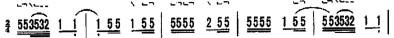

譜例10:《風擺翠竹》

《四段錦》中滑按音的運用也較典型。譜例10中“5”之所以用滑按音而不用空弦音演奏,是要與其前后的“3”音形成音響效果的變化。在實際演奏中按滑音的滑動速度要快于上下滑音,并要強調按音的穩定。筆者認為山東箏曲中這種演奏特點及音響效果更凸顯山東人耿直的個性特點。

傳統箏曲的學習,是每個彈箏者的必經之路,是對古箏淵源的追溯,更是對經典的深情回眸。本文重點選取《四段錦》為樣本來剖析山東箏曲的右手和左手的主要演奏特點,并進行總結。了解傳統箏曲更是為了展望未來,為今后演奏者理解、演奏創作箏曲提供不竭的素材和支撐。

參考文獻:

[1]王剛強.春澗流泉淙淙響——談古箏大師的歷音演奏技法麗水師專學報,1988.

[2]曹正.談箏的演奏技術及其革新,音樂研究,1982(6) .

[3]陳玨.山東箏演奏藝術探微——以四段錦為例.上海音樂學院碩士學位論文,2010.

[4]張婧.從四段錦的演奏來談山東箏藝的藝術特點.上海音樂學院碩士論文,2013.

[5]周耘.古箏音樂.湖南文藝出版社,2000.

[6]沈思斯.古箏演奏技術審美適度控制——以山東箏曲《四段錦》演奏技術之“小搖”為例.學術論壇,2014.

[7]何寶泉,孫文妍.“先現和弦音”.中國古箏教程.

[8]成公亮.山東派古箏藝術