“八怪”各天資

薛紹

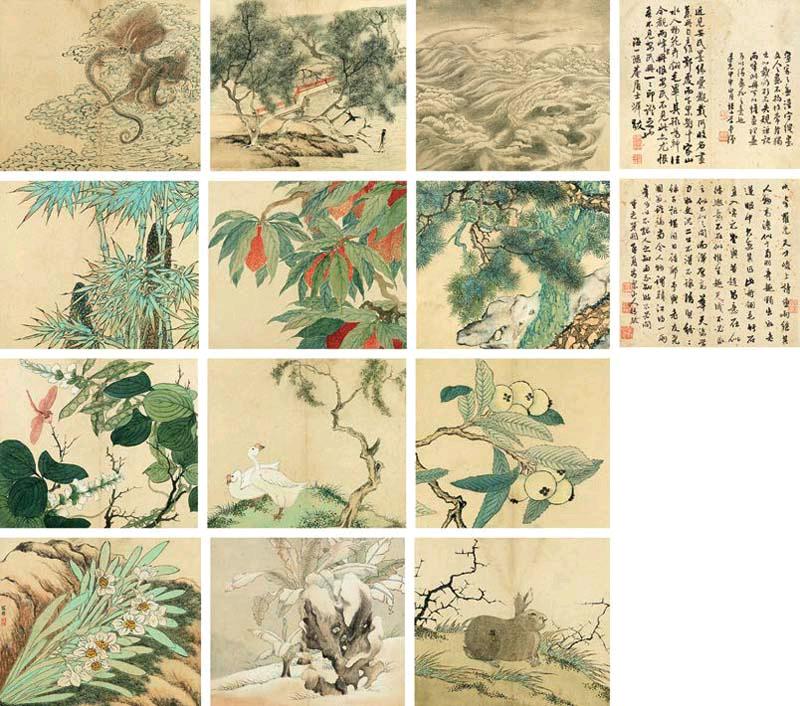

Eight Eccentrics of Yangzhou is the name for a group of eight Chinese painters known in the Qing dynasty(1644—1912 AD). However, it is not clear who exactly were the eight eccentrics. According to the most authoritative record, the eight ones included Luo Pin, Li Fangying, Li Shan, Jin Nong, Huang Shen, Zhen Xie, Gao Xiang and Wang Shishen.

“揚(yáng)州八怪”究竟是指哪八個(gè)人,歷來(lái)說(shuō)法不一,目前公認(rèn)最早也是最權(quán)威的說(shuō)法來(lái)源于清代李玉棻的《甌缽羅室書畫過(guò)目考》,其中記載的“揚(yáng)州八怪”為羅聘、李方膺、李鱓、金農(nóng)、黃慎、鄭燮、高翔和汪士慎。除了這八位“官方蓋章”的,也有人將高鳳翰、華嵒、閔貞、邊壽民等列入“八怪”席位。或言“八”為虛指,泛指當(dāng)時(shí)揚(yáng)州書畫圈中風(fēng)格相近的一批畫家。

鄭燮

無(wú)論“八怪”中究竟是些何許人,鄭燮無(wú)疑都是最具知名度的一個(gè)。他的另一個(gè)更加廣為人知的名字叫做鄭板橋。

板橋先生自幼家貧,雖然曾經(jīng)考取秀才、做得塾師,但因?yàn)閷?shí)在生活拮據(jù),后來(lái)干脆辭職“下海”,跑到揚(yáng)州賣畫為生,反倒讓生活水平漸漸提高起來(lái)。在揚(yáng)州的10年,他與達(dá)官顯貴、畫家名士多有交流,尤其是與“八怪系”的畫家如金農(nóng)、黃慎等人過(guò)從甚密,對(duì)他的創(chuàng)作思想乃至性格都有極大的影響。

大概是不甘于賣畫一生,鄭板橋在40歲時(shí)赴南京參加鄉(xiāng)試,中舉人;43歲時(shí)赴北京參加會(huì)試、殿試,賜進(jìn)士出身。然而,一心仕進(jìn)的鄭板橋官運(yùn)不濟(jì),直到49歲才補(bǔ)上一個(gè)縣令的缺。

鄭知縣官職雖小,但官名很盛。據(jù)載其任上為官清廉、吏治清明。無(wú)奈適逢連年災(zāi)荒,一心賑濟(jì)百姓的官員卻得不到好下場(chǎng)。乾隆十八年(1753年),鄭板橋61歲,以為民請(qǐng)賑忤大吏而去官,又過(guò)回了賣畫為生的日子。

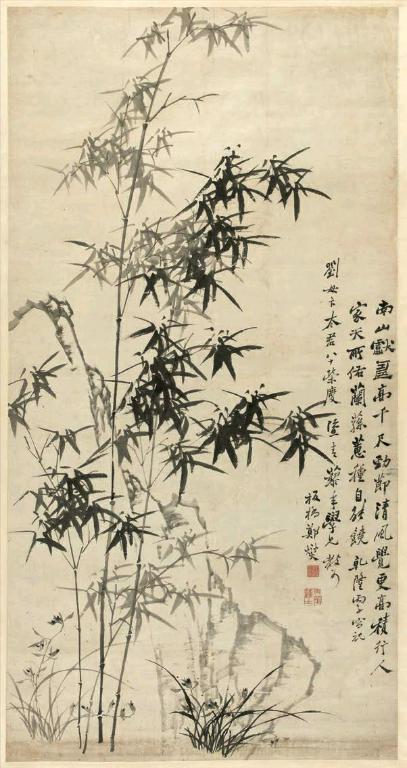

鄭板橋的一生,經(jīng)歷了坎坷,飽嘗了酸甜苦辣,看透了世態(tài)炎涼,他敢于把這一切都揉進(jìn)他的作品中。他常以松竹等品性高潔的植物入畫,并配以題畫詩(shī),以抒胸臆。他的題畫詩(shī)已擺脫傳統(tǒng)單純的以詩(shī)就畫或以畫就詩(shī)的窠臼,而是達(dá)到“詩(shī)發(fā)難畫之意”,詩(shī)畫映照,尤其關(guān)注現(xiàn)實(shí)生活,針砭時(shí)弊,無(wú)限拓展畫面的廣度,有著深刻的思想內(nèi)容。而他用以題字的獨(dú)創(chuàng)的“六分半”書,看似也是無(wú)怪不歡、無(wú)怪不雅。

金農(nóng)

雖然鄭板橋名聲在外,但在美術(shù)史上,依然公認(rèn)金農(nóng)為“揚(yáng)州八怪”之首。

金農(nóng)在詩(shī)、書、畫、印以及琴曲、鑒賞、收藏等方面都堪稱大家。然而,天資聰穎、一生博學(xué)的金農(nóng),卻與科舉無(wú)緣,在仕途上始終郁郁不得志,周游四方亦無(wú)所遇,最終不得不回到揚(yáng)州,售賣書畫維持生計(jì)。

生性嗜奇好古,讓金農(nóng)的書畫作品別具古拙之趣。他獨(dú)創(chuàng)的漆書,用墨濃厚似漆,行筆只折不轉(zhuǎn),像刷子刷漆一樣,寫出的字凸出于紙面。這種風(fēng)格看似粗陋,實(shí)則充滿天真、質(zhì)樸、奇古的獨(dú)特色彩,令人過(guò)目不忘、拍案稱奇。

50歲時(shí),金農(nóng)“突發(fā)奇想”般地開始學(xué)畫,卻一學(xué)就成了一代大家。與其人其書一脈相承,其畫也頗具古意,所畫人物造型奇古夸張,筆法古拙簡(jiǎn)練,形象鮮明突出;山水構(gòu)圖別致,隨意揮寫點(diǎn)染,簡(jiǎn)樸疏秀;梅、竹用筆奇拙,凝練厚重,獨(dú)具韻味。

在書畫風(fēng)格上的鮮明特色甚至“離經(jīng)叛道”,讓金農(nóng)成為“揚(yáng)州八怪”中的核心人物,對(duì)其他“七怪”甚至當(dāng)時(shí)的畫壇、社會(huì)都有一定影響。

黃慎

有些人天賦異稟,有些人用自己的努力顯得天賦異稟,黃慎大概就屬于后者。有關(guān)黃慎如何夜以繼日讀書作畫、虛懷若谷四上揚(yáng)州的故事很多,甚至衍生出種種勵(lì)志的逆襲版本。從這些故事中,可以看到一個(gè)刻苦、上進(jìn)的少年形象,按照他自己的說(shuō)法:“余自十四五歲時(shí)便學(xué)畫,而時(shí)時(shí)有鶻突于胸者,仰然思,恍然悟,慨然曰:‘余畫之不工,以余不讀書之故。于是折節(jié)發(fā)憤,取毛詩(shī)、三禮、史漢、晉宋間文,杜韓五言詩(shī)及中晚唐詩(shī),熟讀精思膏以繼晷,而又于昆蟲草木四時(shí)推謝榮枯,歷代制度衣冠禮器,細(xì)而致于夔蛇鳳,調(diào)調(diào)刁刁,罔不窮厥形狀,按其性情,豁然有得于心,應(yīng)之于手,而后乃今始可心言畫矣。”

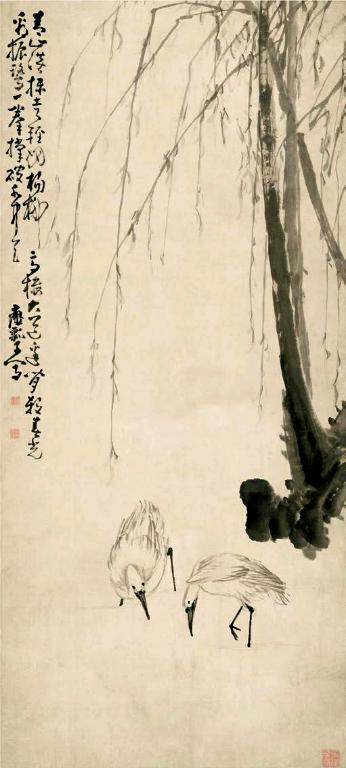

然而,當(dāng)其學(xué)成之后,呈現(xiàn)出的書畫風(fēng)格卻是別一般風(fēng)流瀟灑。其繪畫尚意,人物畫題材多為神仙佛道和歷史人物,也有一些現(xiàn)實(shí)生活中的形象,多從民間生活取材;花鳥畫宗法徐渭,縱逸潑辣揮灑自如;雖“不以山水名”,但其山水畫也有一定的造詣,大幅和小景都各盡其妙,瀟灑有致。

黃慎的書法以草書成就最高,是有清一代草書家中的佼佼者。他以“破毫禿穎”,化此前如懷素草書的連綿不斷為時(shí)斷時(shí)續(xù),筆意更加跳蕩粗狂,風(fēng)格更加豪宕奇肆。他還以這樣的狂草筆法入畫,行筆“揮灑迅疾如風(fēng)”,氣象雄偉,點(diǎn)畫如風(fēng)卷落葉。

李鱓

李鱓自幼喜愛繪畫,少年有成,16歲時(shí)就已經(jīng)頗有名氣,后被召為宮廷畫師,前半生可謂順風(fēng)順?biāo)鯓右才c落魄民間的“怪”扯不上關(guān)系。他早年曾從同鄉(xiāng)魏凌蒼學(xué)畫山水,繼承黃公望一路,供奉內(nèi)廷時(shí)曾隨蔣廷錫學(xué)畫,畫風(fēng)工致,屬正統(tǒng)一路。

然而,骨子里的叛逆是環(huán)境無(wú)法改變的,供奉內(nèi)廷、衣食無(wú)憂的李鱓因不愿受“正統(tǒng)派”畫風(fēng)束縛而遭忌,最終“以忤大吏罷歸”。后來(lái)他出任山東滕縣知縣,頗得民心,卻還是因?yàn)榈米锷纤径涣T官。“兩革科名一貶官”,這樣的坎坷仕途讓李鱓失望甚至絕望,這一次,李鱓終于放棄仕途,來(lái)到揚(yáng)州,過(guò)上了賣畫為生卻逍遙自在的生活。

李鱓曾宗法指畫大師高其佩,崇尚寫意;又研習(xí)石濤筆法,以破筆潑墨作畫,畫風(fēng)為之大變,形成“水墨融成奇趣”的獨(dú)特風(fēng)格。其寫意花鳥畫以破筆潑墨,酣暢淋漓,筆墨奔放,富有動(dòng)感,同時(shí)吸取沒骨花卉的表現(xiàn)方法,工細(xì)嚴(yán)謹(jǐn),色墨淡雅,變化豐富,富有立體感。晚清畫論家秦祖永《桐蔭論畫》論曰:“李鱓復(fù)堂,縱橫馳騁,不拘繩墨,自得天趣,頗擅勝場(chǎng)。”李鱓對(duì)后世花鳥畫影響很大。

在揚(yáng)州,李鱓雖然失去了官位俸祿,卻如魚得水,與揚(yáng)州畫家們過(guò)從甚密,尤其與鄭板橋交好。板橋先生亦有“賣畫揚(yáng)州,與李同老”之說(shuō),透著無(wú)奈,也透著灑脫。

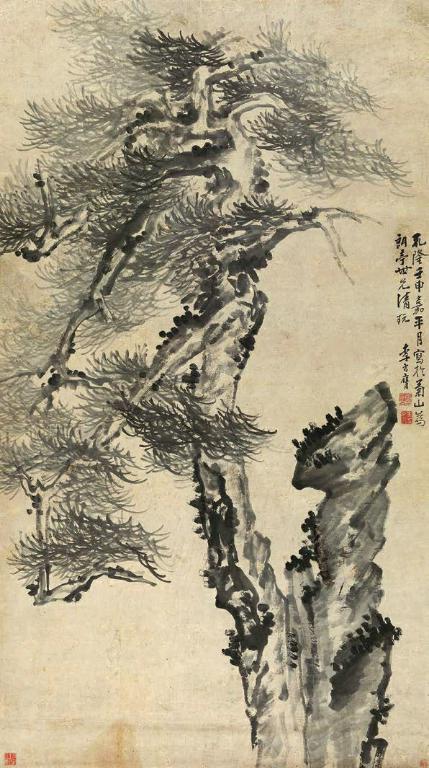

高翔

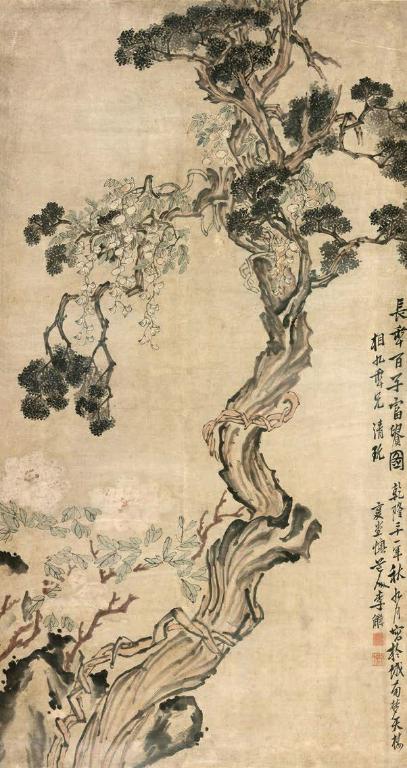

高翔是“揚(yáng)州八怪”中的一大“腦殘粉”,其偶像是大名鼎鼎的石濤。比一般“粉絲”幸運(yùn)的是,高翔不僅能親見自己的偶像,還能與偶像成為摯友,長(zhǎng)相往來(lái),情誼深厚,令人艷羨。作為石濤忠實(shí)的追隨者,高翔深得偶像畫風(fēng)精髓,尤其是山水畫,即與石濤一脈相承又具有自己的特點(diǎn),多由寫生而來(lái),以自然、清冽的格調(diào)取勝,真正地取法天然造化而遵從內(nèi)心取舍。

清人李斗在《揚(yáng)州畫舫錄》中有過(guò)這樣的記載:“石濤死,西唐每歲春掃其墓,至死弗輟。”西唐是高翔的號(hào)。即,石濤死后,高翔每年春天都去掃墓,直到死都沒有斷過(guò)。足見二人之間感情之深。

高翔繪山石常用“披麻皴”,苔點(diǎn)恰到好處,很少渲染,筆法簡(jiǎn)練,墨色淡雅,有空靈之感;畫樹干常用雙鉤技法,樹葉或圈或點(diǎn),墨色清潤(rùn);同時(shí)擅繪花鳥,畫梅“皆疏枝瘦朵,全以韻勝”;亦善于寫真,金農(nóng)、汪士慎詩(shī)集開首印的小像,皆系高翔手筆,線描簡(jiǎn)練,神態(tài)逼真;并精刻印,學(xué)程邃;亦善詩(shī),有《西唐詩(shī)鈔》,可謂全才。

汪士慎

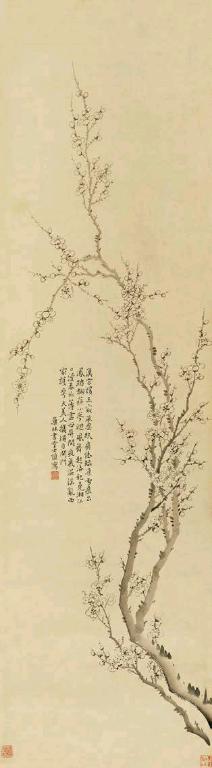

“揚(yáng)州八怪”中,畫竹最好的當(dāng)屬鄭燮,而畫梅最佳的則為汪士慎。他一生愛梅,所繪梅花以密蕊繁枝見長(zhǎng),也常畫疏枝,不論繁簡(jiǎn),都有空裹疏香、風(fēng)雪山林之趣,清淡秀雅,疏影橫斜,清妙多姿。

汪士慎一生坎坷,有關(guān)他37歲去揚(yáng)州之前的經(jīng)歷,幾乎無(wú)人知曉,他自己也從不向人提起,后人只能從他的詩(shī)作中尋找蛛絲馬跡,如“憶昔同少壯,懷抱多慷慨。接納重義氣,談笑生悲涼”;“身依故土家何有,鬢欲成翁事已非。寄語(yǔ)故人應(yīng)憐我,我憐無(wú)處對(duì)春暉”。雖然只能揣測(cè),但可以想見的是,他在37歲之前的經(jīng)歷一定是不夠愉悅的,才會(huì)讓他變成一個(gè)沉默寡言、神秘莫測(cè)的“怪人”。

到揚(yáng)州后,汪士慎寄居在鹽商馬師兄弟家中,靠賣畫為生,又羞于與人論價(jià),生活并不好過(guò),直到48歲時(shí)才存夠積蓄在揚(yáng)州買了一處自己的房子。新居周邊,植有各種花卉,種植最多的是梅花,其次是山茶,還有茉莉、梔子、牽牛、牡丹及梨花等,以及一棵高大的杉樹。這些花卉,在汪士慎的畫作中,大多顯得冷艷、慘淡,并帶有憔悴之狀。后人認(rèn)為這是汪士慎實(shí)際生活的寫照。

然而,喬遷新居本該是一大樂(lè)事,但恰恰是在這一年,汪士慎患上了眼疾。對(duì)于一個(gè)靠畫畫為生的人,眼睛不好,意味著賺錢的本事堪憂。54歲時(shí),汪士慎的左眼終于失明。對(duì)這一天,他大概早有預(yù)料,并沒有消沉,而是一如既往地畫畫,并稱自己的創(chuàng)作是“獨(dú)目著寒花”,還自刻一印,云“尚留一目看梅花”。

66歲,汪士慎雙目失明,只能靠心回憶曾經(jīng)眼前的山雪梅蘭。他稱自己為“心觀道人”,以心指手,繼續(xù)著他的畫路。

李方膺

在布衣八怪中,李方膺簡(jiǎn)直就是貴族。他出身于官宦世家,34歲時(shí)隨父進(jìn)京,覲見雍正皇帝,從此開始了他的縣令生涯。與鄭燮鄭縣令幾乎同出一轍,李方膺為官清廉、為人耿介,完全不融于官場(chǎng)。

雍正十三年,李方膺因反對(duì)新任總督王文俊的墾荒令,上書直陳弊端,觸怒上司,被罷官入獄,成為當(dāng)時(shí)震驚朝野的“蘭山冤案”。民嘩然曰:“公為民故獲罪,請(qǐng)環(huán)流視獄”,蘭山、莒州一帶農(nóng)民成群結(jié)隊(duì),自帶雞黍米酒前往青州監(jiān)獄探視。獄吏不許見,老百姓就把帶來(lái)的錢物、食品往監(jiān)獄的高墻里扔,留下的酒壇子把監(jiān)獄的大門和甬道都堵住了。坐了三年冤獄,小小的知縣李蘭山竟成了名震朝野的人物。

前后做縣令20年,竟三次為太守所陷,這官是鐵定做不成了。去官后,李方膺也和其他八怪一樣走上了賣畫為生的路途。

李方膺善畫松、竹、蘭、菊、梅、雜花及蟲、魚,也能畫人物、山水,尤精畫梅。作品縱橫豪放,墨氣淋漓,粗頭亂服,不拘繩墨,意在青藤、白陽(yáng)、竹憨之間。畫梅以瘦硬見稱,老干新枝,欹側(cè)蟠曲,所謂“不逢摧折不離奇”既是對(duì)畫上之梅的描繪,也仿佛是其坎坷宦途的寫照。

59歲時(shí),李方膺患“噎疾”,醫(yī)者曰:“此懷奇負(fù)氣,郁而不舒之故,非藥所能平也。”臨終前,他在自己的棺木上寫下一生的遺憾:“吾死不足惜,吾惜吾手!”

羅聘

羅聘為金農(nóng)的入室弟子,也是“揚(yáng)州八怪”中最年輕的一個(gè)。他也曾考過(guò)科舉,卻不是為了做官升遷的宏圖大業(yè),而是因?yàn)榧揖池毢肭蟮靡粋€(gè)“鐵飯碗”,后仕途不順,索性一心創(chuàng)作,賣畫為生。

羅聘師從金農(nóng),書畫也有一股古怪之氣。金農(nóng)患病期間,羅聘服侍左右;老師去世后,羅聘盡其所能,料理喪事,并搜羅金農(nóng)遺稿,出資刻版,使金農(nóng)著作得以傳于后世。此被傳為佳話。

羅聘一生窮困,好在他娶了一位好夫人——方婉儀。方家祖上也做官,但官職都不高,家境也不大好。好在方婉儀知書達(dá)理、能詩(shī)善畫,與羅聘情趣相投、琴瑟和諧。二人育有三個(gè)子女,都會(huì)書畫,尤以畫梅見長(zhǎng),后人稱其為“羅家梅派”。

其實(shí),羅聘本有機(jī)會(huì)改善家里的經(jīng)濟(jì)條件。他曾因創(chuàng)作《鬼趣圖》而名聲鵲起,但這名聲卻未能轉(zhuǎn)化為財(cái)富。后來(lái),羅聘不再畫鬼,而改畫佛像,再度走紅,在花甲之年已是畫界響當(dāng)當(dāng)?shù)娜宋铩H欢_聘將賣畫所得重金大肆揮霍,不久便又落得身無(wú)分文的境地。

除了畫鬼,羅聘也擅長(zhǎng)畫人物、佛像、山水、花果、梅、蘭、竹等,無(wú)所不工,筆調(diào)奇創(chuàng),超逸不群,別具一格。《清史稿》稱其“畫無(wú)不工”。