高速鐵路泡沫輕質混凝土路橋過渡段新結構研究

尤星源 左澤豪 沈毅凱 周文 李雯婧

摘 要:根據路橋過渡段的一般處理原則,需要在過渡段較軟一側,增大路基基床豎向剛度,同時減輕過渡段自身荷載,以減小路基的沉降。本文通過室內模型實驗,基于靜力指標分析泡沫輕質混凝土應用于路橋過渡段的效果并進行評價,發現其應用于工程實際前景廣泛,在提供剛度的同時,控制過渡段本身的沉降,達到非常理想的處理效果。

關鍵詞:輕質混凝土;路橋過渡段;路基沉降

1 研究背景

由于路基與橋梁的工程特性差異極大,在其連結處極易產生諸如軌道剛度變化和軌面彎折變形等不平順問題。根據路橋過渡段的一般處理原則,需要在過渡段較軟一側,增大路基基床豎向剛度,同時減輕過渡段自身荷載,以減小路基的沉降。因此泡沫輕質混凝土的各項特性非常符合過渡段處理的需求。由于泡沫輕質混凝土具有輕質性、自立性、經濟型等天然優勢,可以在提供剛度的同時,控制過渡段本身的沉降,達到非常理想的處理效果。

2 泡沫輕質混凝土的基礎性能研究

2.1 概述

泡沫輕質土是“用物理方法將發泡劑水溶液制備成泡沫,與必須組分水泥基膠凝材料、水及可選組分集料、摻和料、外加劑按照一定的比例混合攪拌,并經物理化學作用硬化形成的一種輕質材料”。從本質上講,泡沫輕質土也是一種加氣混凝土,它實際是加氣混凝土的一個特殊品種。

2.2 不同配合比下泡沫輕質混凝土的力學性能

為了研究泡沫輕質混凝土的材料力學性質,需要分別探討泡沫輕質混凝土的抗壓強度、抗折強度、劈裂抗拉強度、臨界動應力、動彈性模量、阻尼特性等性能表現,因此通過無側限抗壓試驗、劈裂抗拉試驗、抗折試驗、動靜三軸試驗4種試驗手段,并統計整理測試所得數據,得到了下面的結論:

無加筋泡沫輕質混凝土抗壓強度、抗拉強度和抗折強度均隨著配合比目標密度增大而增大,當目標密度在600~800kg/m3范圍時,抗壓強度、抗拉強度和抗折強度快速增大,而當目標密度在800~1000kg/m3時,增速緩慢。

高速鐵路無砟軌道路基基床表層(厚度為0.4m)和底層(厚度為2.3m)靜應力分別在50~65kPa和60~110kPa之間。當泡沫輕質混凝土配合比密度達到500kg/m3后,其抗壓強度大于280kPa,說明在路基荷載環境下,泡沫輕質混凝土層骨架不會產生破壞。在考慮高速鐵路無砟軌道路基動應力設計值100kPa,安全系數為2.0條件下,當泡沫輕質混凝土配合比濕密度達到600kg/m3后,泡沫輕質混凝土臨界動應力已滿足基床表層動應力環境要求。

2.3 復合加筋泡沫輕質混凝土的力學性能

當作用力大于靜強度或動強度時,泡沫輕質混凝土呈現脆性破壞特征。因此,當泡沫輕質混凝土材料應用于受力比較特殊的區域,必須對泡沫輕質混凝土進行改良。我們選取最為常見的玻璃纖維、碳纖維、聚酯纖維、聚丙烯纖維4種纖維作為復合摻料,進行試驗對比,得到如下結果:

無加筋泡沫輕質混凝土與高強復合加筋輕質混凝土可以在各自單獨的適用領域發揮各自的功效,但更多的是復合應用,通過復合應用達到最大程度發揮材料的功能,降低造價,體現其經濟性。

3 室內模型實驗

整理所需要的材料并對實驗設計進行規劃,采用靜力加載室內模型試驗,通過所獲得的數據,包括土應力以及路基水平變化,評價泡沫輕質混凝土用于路橋過渡段的效果。

3.1 模型設計

鑒于本次模型試驗過程中各物理量間的函數關系不明確并且結構和荷載條件較為復雜,針對不同的構件(覆土、填料、加載),本次模型試驗采用量綱分析法或者方程分析法對模型進行相似關系設計。

一般來講,在滿足約束條件的基礎上,模型比例n應盡可能的小,易于滿足精度要求。參照高速鐵路設計規范,模型實際鋪設25cm高路基,使用成都黏土模擬壓實度,以及12cm高路堤,同樣使用成都黏土模擬壓實度,考慮到大模型箱的凈空尺寸并且同時預留一定的空間,綜合考慮之后,選取模型比例為n=50,于是采用100cm×60cm×60cm的模型箱,采用水玻璃封閉縫隙以模擬飽水狀態下不排水的邊界條件。

由于覆土和填料都屬于土體材料,可以作為同一種構件來求解相似關系。

對于由量綱分析求得的相似關系式有7個,而未知量有9個,因此需要進一步分析。假設模型試驗采用原型材料,可解得相似常數如下:

因此,覆土和填料需采用原型材料,并且滿足上述相似比尺。

3.2 實驗準備

設計過渡段縱向坡度為1:2,填充泡沫輕質混凝土,呈倒梯形。為方便測量壓力分布情況,將邊坡設計成樓梯形:

每層平臺設置兩個土壓力盒,共計8個,用以反映基床土壓力在縱向、橫向及深度方向上的變化情況。同時在中間級縱方向上共設置3個百分表用于測定軌道板沉降位移。

為了模擬鐵路線路實際情況,路堤上層用細度小于2.35的級配沙模擬一層級配碎石。

3.3 分級加載實驗過程

本次實驗以液壓千斤頂油壓表0.2刻度為一個加載等級進行加載。加載之前先加0.4刻度的預載,并持續一個小時,以保證試件與路基模型充分接觸。

加載試驗過程中要注意加載要平穩連續,讀數要準確迅速,以防止液壓千斤頂的卸載效果。重復加載試驗三次,取平均結果作為實驗的最終結果。

同時,由于千斤頂的表盤讀數為油壓p(單位MPa),因此需要將其轉化為實際荷載值。之前通過油壓標定,得出實際荷載值F(單位N)與油壓p的關系式為F=1466.3p-346.96。將F除以加載梁的面積,則可以得出作用于路基表層的實際應力荷載P(kPa)。

通過對荷載模型進行靜力加載,記錄土壓力盒與百分表的讀數。土壓力盒與百分表分別記錄的是應力和位移。因此,我們根據實驗結果,分析路橋過渡段荷載與應力和位移的關系。

根據實驗數據,作出試驗中荷載與7個壓力盒應力的關系曲線,如下圖所示:

從關系曲線中可以發現,由于荷載很小且存在一定的誤差,故土壓力波動幅度較大;同時由于輕質土路基的擴散作用,導致測試值比較小。

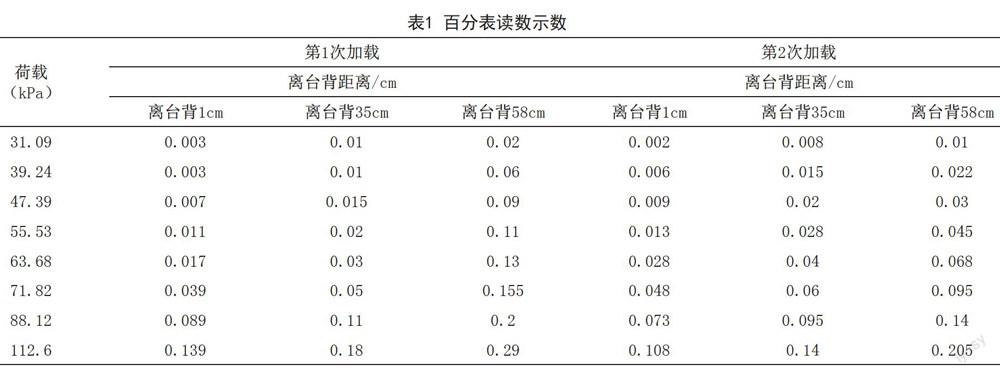

由于實驗記錄的是3個百分表在不同荷載下的讀數,因此需要將其轉化為位移的數據。各級加載后百分表讀數的變化代表著位移值,而不同的百分表位置則對應距臺背的不同距離。經過處理后的數據如下表所示:

3.4 結果分析與工程建議

觀察分析所得的實驗數據,從位移與荷載關系曲線中可以發現:

(1)不管是過渡段還是路基,沉降值都隨著荷載的增長而增長。同時,沉降值與荷載值近似為線性關系。

(2)在同一級荷載下,距離臺背越遠,沉降越大。因為距離臺背較近的地方為過渡段,剛度相對較大;距離臺背較遠的地方為路基,剛度相對較小。因此這樣的結論與實際相符。

而從位移與距臺背距離關系曲線中可以發現:

(1)距離臺背1cm和35cm處的沉降值接近,而距臺背58cm處的沉降值明顯大于前兩者。前兩個距離處均位于過渡段處,相對剛度大,沉降小;第三個距離處位于路基處,相對剛度大小,沉降大。實驗結果與實際相符。

(2)沉降隨著與臺背距離的增大而增大,且隨著距離的增大,沉降增長的幅度變大。

綜上,在工程應用實際中,本組可提出如下建議:

(1)過渡段和路基的沉降值隨著荷載增大而增大。為了控制路段沉降值,保證列車安全通過,設計路段和過渡段時,需要考慮所能承受的荷載值,保證在最大荷載下沉降不超限。

(2)過渡段和路基段由于剛度不同,在相同的荷載下沉降有所差異,從而在兩者交界處會產生沉降轉折角。為控制沉降轉折角,保證列車安全、平穩地通過,需要盡量減小過渡段與路基的剛度差異,并改進過渡段結構和施工工藝。

參考文獻

[1]秦呈華.道路橋梁設計中結構化設計的應用探析[J].科技展望,2015,(13):152.

[2]史炯.論結構化設計在道路橋梁設計中的應用[J].四川水泥,2015,(8):267.

(作者單位:西南交通大學)