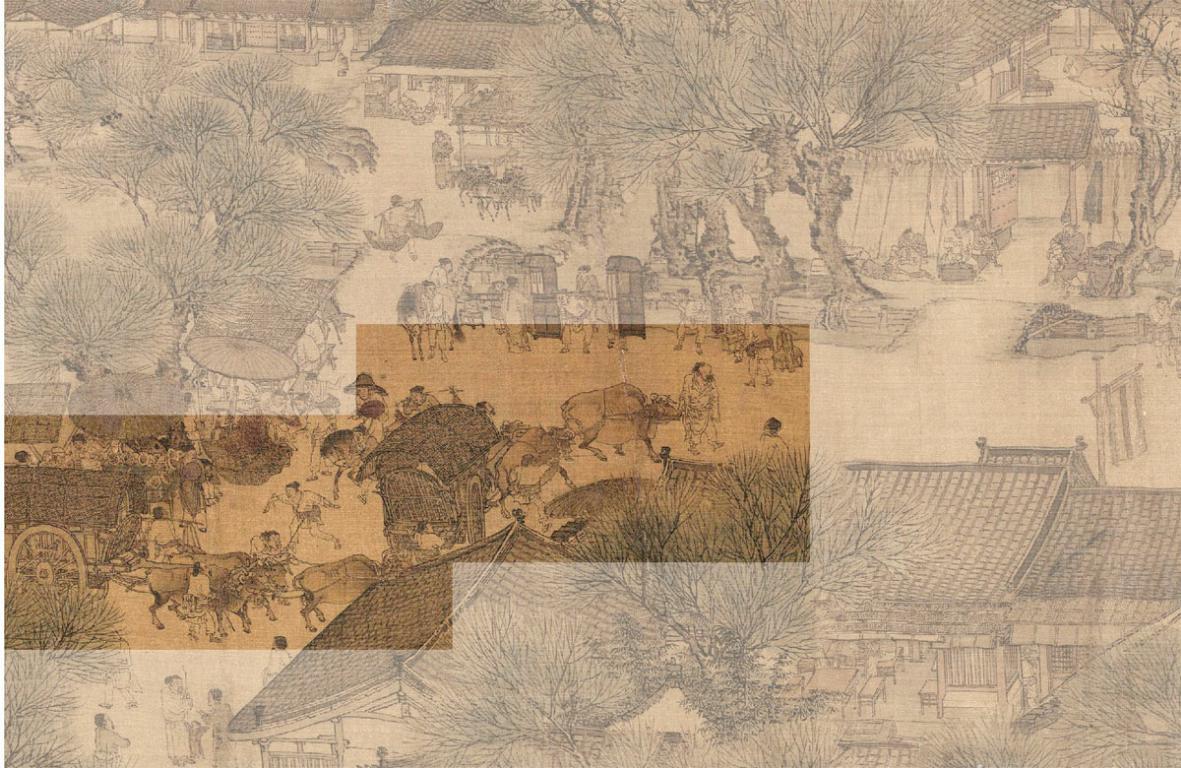

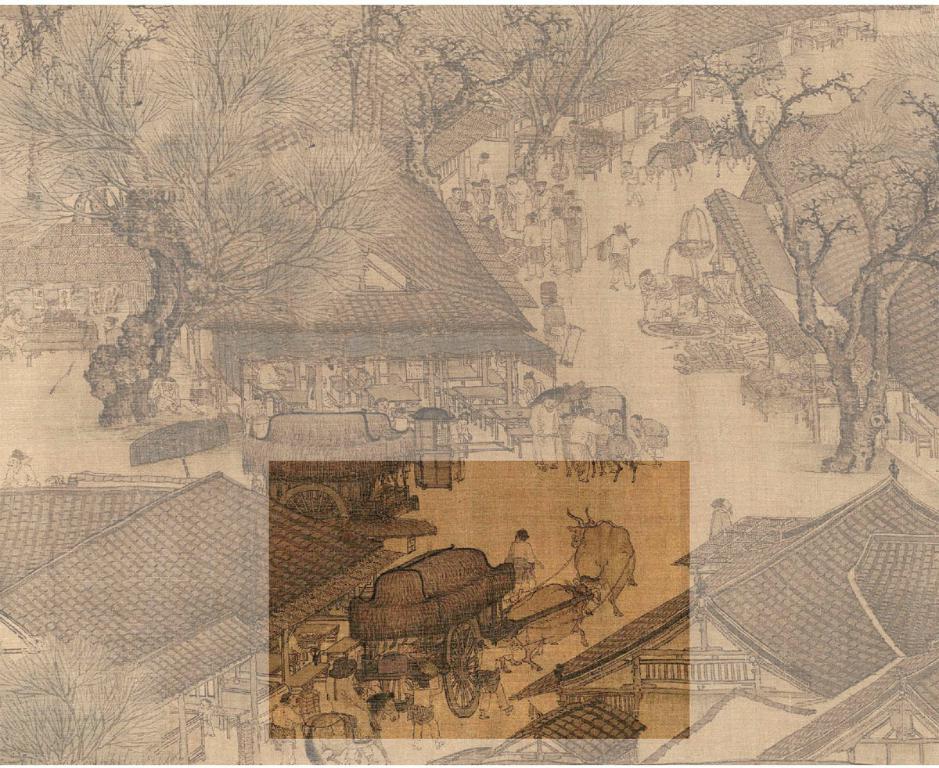

盛世畫景里的動物世界:農商客旅的伙伴

周玥

除去馬和驢,《清明上河圖》里出現最多的動物就數牛了。對宋人來說,牛最重要的用途無疑是耕地。宋人對耕牛非常愛護:夏天天氣炎熱,要趁著日頭沒出來時牽牛耕種,以免熱壞耕牛;冬天天氣寒冷,又要給耕牛穿上厚厚的蒿草“牛衣”;只有陽光明媚時,才牽出來曬曬太陽。

包拯在出任天長縣知縣時,曾遇到過一起離奇的“割牛舌”案件:一位農戶發現自家耕牛的舌頭不知被誰割掉了,他連忙報官,要求追查元兇。包拯聽完案情,似乎很不耐煩地說:“牛沒了舌頭還有什么用,你回家把牛殺了賣掉就是,報案純屬浪費時間。”說罷,匆匆退堂了。農戶無可奈何,只能按照知縣的要求,回家殺牛。當晚,就有人去包拯處告發農戶私殺耕牛。包拯吩咐衙役把告密者當場拿下,升堂審訊。原來此人正是割牛舌的元兇。他與農戶早有私仇,想到私自殺牛在法律中是重罪,會被判以極刑,于是,處心積慮地以割牛舌來誘使農戶殺牛。

北宋時,牛還是拉車的好手。因為馬匹缺乏,驢子又體形瘦小,負重致遠的任務只好落在牛的身上。宋代牛車既有客車也有貨車。北宋時,女眷出行要乘坐一頭牛拉的廂車。車廂有棕蓋,前后又有構欄門和垂簾,將夫人、小姐和大街上的擾攘嘈雜分隔開來。長途旅行或多人出行時,則可以選擇由三頭牛拉的廂車。這種車子的車廂比較大,幾個人坐在一起也不覺得憋悶。還有一種雙層車廂的三牛廂車,上層可以當作臥鋪。拉貨的牛車也很多,運送的都是大宗貨物,像開封城中的酒店,就常用牛車來運送酒桶。說起來,牛和牛車實在是當時交通運輸中不可或缺的工具。

如果說牛到現在仍是北方最常見的牲畜,那同樣在《清明上河圖》中占據一席之地的駱駝,對現代人來說就有些陌生了。西域商賈牽引駱駝來內地行商古已有之,內陸人馴養駱駝來運輸重貨也成尋常。宋真宗時期的宮廷畫家馮清就是因為家住商旅云集的汴梁城南,才有機會時常觀察駱駝而成為畫駝高手。汴梁城中甚至還設置了駝坊,專門飼養駱駝供官府運送軍需物資。

駱駝耐旱耐熱,所以,是夏天出行時運送行李的首選。《宋朝事實類苑》里記載,宋真宗天禧年間,一名武將在酷暑時節,用十幾峰駱駝運送自己的行囊前往齊州赴任。行至中途,恰有一只老虎帶著幼虎蹲伏路旁覓食。駱駝一看到老虎,馬上大聲嘶叫起來,并對老虎又踢又踹。縱然是百獸之王也被嚇得不輕,連自己的三只幼崽都顧不上,匆忙逃走了。或許體型龐大且具有攻擊性,正是人們選擇駱駝來運輸物資的一個重要原因吧。