連續(xù)剛構拱橋梁拱結合部位的

陳斌

摘 要:建立了預應力混凝土連續(xù)剛構拱橋梁拱結合部位的三維有限元空間模型,模擬了該部位在最不利荷載工況下的受力情況。計算結果表明,橫梁、拱腳部位受力較均勻且以受壓為主,總體受力較合理且滿足設計要求,該計算結果為工程設計和施工提供了合理的依據(jù)。

關鍵詞:連續(xù)剛構拱橋;梁拱結合部位;局部受力;有限元

中圖分類號:U441 文獻標識碼:A

將預應力混凝土連續(xù)剛構橋與鋼管混凝土拱肋組合,形成造型美觀、受力合理的連續(xù)剛構拱橋,繼承了連續(xù)剛構橋和吊桿拱橋跨越能力較大、經濟適用性好等優(yōu)點。但該橋型為一種超靜定結構,尤其是多方向荷載匯集的梁拱結合部位,構造設計、受力狀態(tài)極為復雜,給橋梁結構設計帶來一定難度。而采用傳統(tǒng)梁單元模擬的計算結果不能真實反映該區(qū)域的受力情況。本文運用橋梁結構分析軟件Midas/Civil對連續(xù)剛構拱橋進行全橋施工過程模擬,后用Midas/FEA對該橋拱梁結合區(qū)域建立有限元模型,再以Midas/Civil所建全橋模型的計算結果為依據(jù),將相應邊界的彎矩、剪力及軸力施加于Midas/FEA實體模型中,計算并分析得出該部位應力分布的一般規(guī)律,對該橋拱腳結構承載與傳力安全性進行研究。

1 工程概況

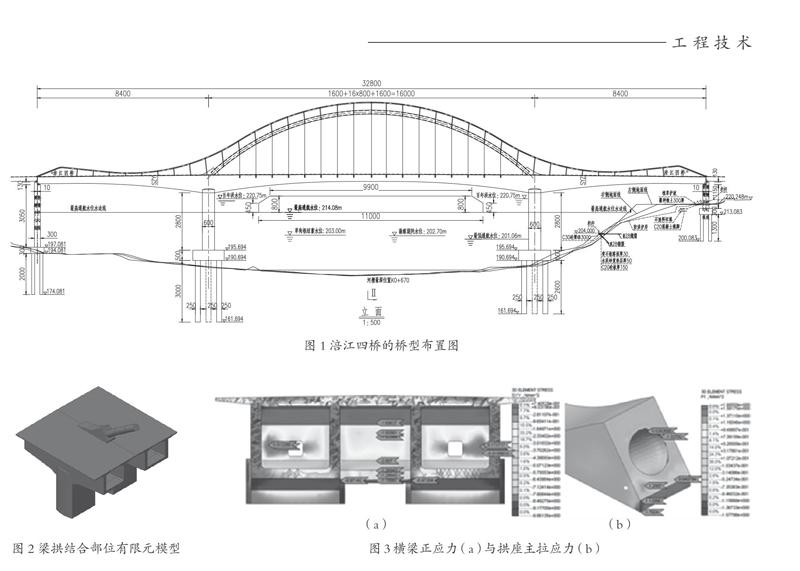

重慶市合川區(qū)涪江四橋主橋特殊的地理位置決定了該橋特殊的標志性和景觀需求,經綜合比選后采用連續(xù)剛構拱組合體系,橋跨布置為:(84+160+84)m,如圖1所示;上部結構以連續(xù)剛構為主體,并在主跨配以單拱肋進行加勁。主梁結構采用雙箱雙室箱梁、直腹板,施工時兩箱分修,后現(xiàn)澆濕接段形成整體。單片箱梁寬15.75m,支座處梁高8.5m,跨中梁高3.3m,材料采用C55砼;拱肋采用圓曲線線型,矢跨比1/5,跨徑160m。主拱為單圓管鋼管混凝土,采用外徑2000mm、壁厚28mm的Q345鋼管,并設置20cm高、16mm厚縱向加勁肋;內灌C50砼。副拱設計為外徑500mm、壁厚16mm的空鋼管,主拱及副拱間豎向連接桿件采用頂寬400mm、底寬800mm、順橋向寬15cm、壁厚20mm的鋼箱。兩副拱采用K撐相連,橫向桿件采用150mm×150mm、壁厚10mm的鋼箱,斜向采用厚12mm的三角鋼板相連。該橋采用“先梁后拱”的施工方法,主梁采用懸臂灌注法施工,墩頂梁段在各墩頂灌注,其余各梁段采用活動掛籃懸臂灌注。

2 計算方法及有限元模型

局部模型受力以及約束狀態(tài)受到全橋模型結果的影響,在進行局部分析時,必須先得到全橋整體分析所得的桿件內力,再將各桿件內力等效地施加在局部模型的截斷處,在局部模型上再加上相應的位移約束條件,計算結果可反映局部受力的應力分布情況。為了準確分析拱腳處的受力狀態(tài),根據(jù)圣維南原理,需將局部模型選取得足夠大,以便在邊界處用等效的荷載代替實際荷載后不至于影響到所關注區(qū)域的受力狀態(tài)。

為此,局部分析截取對象截取點分別為0號塊左右各15m范圍,拱肋距離拱座中心15m范圍,以及橋墩自上向下10m范圍。建立的局部分析實體模型如圖2所示。

主梁、拱座、拱內混凝土及橋墩實體單元模擬,主拱外包鋼管采用殼單元模擬,且不考慮混凝土與鋼管間相對滑動。為便于計算,邊界條件設置如下:(1)主梁及主拱梁端采用“力邊界條件”:提取整體分析的計算結果,把對應位置梁單元內力的計算結果作為外力作用在該點。外力作用點通過與實際截面等效剛度的梁單元相連。其中施工過程中內力去除鋼束一次矩的影響,鋼束考慮預應力損失后重新張拉,張拉力為整體模型計算結果中該截面處鋼束的應力。(2)主墩采用“位移邊界條件”:建立與截取的主墩截面剛性連接的梁單元,其剛度與主墩相等且高度與實際主墩高度相同,并在墩底固結。

本局部分析主要關注橫梁下緣及外側、拱座與主拱結合處受力情況。因此,本文選取該部位受力最不利的兩個階段進行分析,即橋梁施工完成時及徐變十年兩個階段,并與可變載荷進行組合。其組合如下:(1)施工完成:永久恒載+汽車荷載+人群荷載+溫度荷載+制動力+風荷載;(2)徐變十年:永久恒載(含十年徐變)+汽車荷載+人群荷載+溫度荷載+制動力+風荷載。其中,可變荷載分別按上述兩部位受力最不利情況進行布載,各荷載工況分項系數(shù)取1.0,即按彈性組合計算。

3 計算結果

綜合上述兩組荷載組合下的計算結果可得出梁拱結合部位的受力情況:(1)橫梁受力情況:橫向正截面大部分區(qū)域處于受壓狀態(tài),箱梁內局部區(qū)域出現(xiàn)拉應力,拉應力基本控制在0.40MPa以內(超過99.9%的區(qū)域),個別點(人孔附近)正應力為0.56MPa,如圖3所示。橫梁中絕大部分區(qū)域的主拉應力均控制在0.9MPa以內(超過99.8%),人孔周邊局部范圍主個別點為2.0MPa。橫梁絕大部分區(qū)域主壓應力均控制在-16.9MPa以內(超過99.8%的區(qū)域),個別點(主梁、橫梁、橋墩連接點)主壓應力較大,為-17.5MPa,因篇幅限值,圖略;拱座受力情況:絕大部分區(qū)域的主拉應力均控制在0.94MPa以內(超過99.5%的區(qū)域),最大主拉應力出現(xiàn)在拱座、主梁頂板交界處,其值為1.79MPa,如圖3所示。絕大部分區(qū)域主壓應力控制在-12.0MPa(超過99.8%的區(qū)域),最大主壓應力出現(xiàn)在拱座與主拱交界區(qū)域上緣,其值為-16.7MPa。

結語

通過對涪江四橋連續(xù)梁拱橋梁拱結合部位進行空間有限元分析,得出以下結論:梁拱結合部位受力復雜,橫梁處因施加了橫向預應力,全截面以受壓為主,人孔周邊區(qū)域出現(xiàn)拉應力;拱腳部位受力均勻,大部分區(qū)域為壓應力,僅在拱座與箱梁頂板交界處出現(xiàn)拉應力。通過局部應力分析,不僅能對當前橋梁設計的構造尺寸進行校核,還能找出控制結構設計的關鍵區(qū)域,在設計中對分析結果中出現(xiàn)拉應力的區(qū)域采用局部構造措施予以加強。與此同時,本文中局部分析涉及的計算方法及結果可為類似工程結構設計提供參考。

參考文獻

[1]肖光清,李傳習,李斌.梁拱組合體系橋拱腳局部受力分析[J].公路與汽運,2014(01):189-192.

[2]羅瑋,陶詩君,陳文明.某上承式梁拱組合橋梁復雜節(jié)點局部分析[J].山西建筑,2015(16):183-184.