生命科學百年之旅(一)

——現代遺傳學的開始

?

生命科學百年之旅(一)

——現代遺傳學的開始

回眸生命科學發展史,我們發現,作為研究生物生長、發育、遺傳,以及腦、神經、認知活動等生命現象及其本質與規律的科學,生命科學在20世紀取得了一系列重大突破,影響了人類的歷史。

有一天,豆豆媽深惡痛絕地說:“為什么我女兒吃包子的時候和她爸爸一個樣兒,都是從底部咬起……我有強迫癥,包子會漏油啊——”我笑到肚子痛……但也想起,我和我爸腳底都有一塊紅胎記……

田亮一家的“復制粘貼”

讓我們走進現代遺傳學的開始——細胞遺傳學,認識一下里程碑式的人物和事件。

豌豆雜交實驗及其結論推動生物遺傳研究進入了嶄新的紀元;孟德爾定律的重新發現標志著現代遺傳學的產生;摩爾根對果蠅的研究發現了基因的大秘密;馬勒的誘發突變實驗是第一次人工改變基因的嘗試;艾弗里等科學家發現了遺傳密碼是DNA(脫氧核糖核酸)。

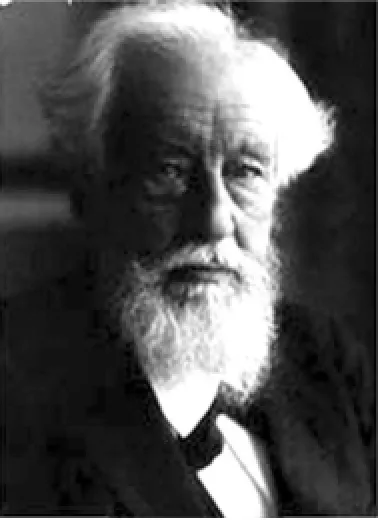

孟德爾定律被重新發現

19世紀60年代,奧地利的天主教神父孟德爾通過卓有成效的豌豆雜交實驗,提出了具有深遠歷史意義的獨特見解后,生物遺傳研究才進入到一個嶄新的紀元。

孟德爾,1822年出生于奧地利海森道夫地區的一個貧苦農民家庭。父親和母親都是園藝家。1840年,他考入奧爾米茨大學哲學院,學習古典哲學、數學。工作幾年后,孟德爾又到維也納大學深造,受到相當嚴格、系統的科學教育和訓練,也受到許多杰出科學家的影響,如多普勒、恩格爾等。1856年,孟德爾在奧地利布隆的修道院中,開始了長達8年的豌豆雜交實驗。

孟德爾

孟德爾根據統計到的實驗數據進行了深入的理論論證,以題為《植物雜交的實驗》的論文,總結出了被后人稱為“分離定律”和“自由組合定律”兩個遺傳定律。論文被送至國內外130多個科學研究機構和大學的圖書館,但是各方面都沒有作出任何反應,整個科學界對此保持沉默。誰也沒有認識到,在孟德爾的論文中,蘊藏著一個劃時代的發現。

1900年,荷蘭的德弗里斯、德國的科倫斯和奧地利的丘歇馬克,這三位不同國度的植物學家幾乎同時發現了孟德爾的遺傳定律,并查閱到了被淹沒在圖書館文獻中達三十多年之久的《植物雜交實驗》原文,把它重新公之于世。孟德爾所發現的遺傳規律被稱為孟德爾定律,他本人被譽為現代遺傳學的奠基人。孟德爾定律再發現的1900年則標志著現代遺傳學的開始。

科倫斯

德弗里斯

丘歇馬克

小果蠅發現大秘密

托馬斯·亨特·摩爾根

摩爾根,現代遺傳學的先驅。他發現了伴性遺傳規律,并與其學生一起發現了基因連鎖、交換和不分開等現象,從而發展了染色體遺傳學說,更進一步證明了作為遺傳單位的基因是在染色體上作直線排列,并創立了基因學說。摩爾根在遺傳學實驗中,主要以果蠅為實驗材料,他的重要發現就是從果蠅身上取得的。

果 蠅

在自然界中,果蠅只是一種常見的昆蟲,然而在實驗室里,這種小動物卻為人類遺傳學研究做出了重要貢獻。作為實驗動物,果蠅有很多優點。首先是飼養容易。用一只牛奶瓶,放一些搗爛的香蕉,就可以飼養數百甚至上千只果蠅。第二是繁殖快。果蠅的生命周期只有十天左右,一年之中可以傳30代,對遺傳的研究非常有利。最重要的是,果蠅的唾腺細胞內有巨大染色體,用低倍顯微鏡即可觀察到。

摩爾根的實驗“蠅室”

摩爾根開始用果蠅進行誘發突變實驗。他的實驗室被同事戲稱為“蠅室”,里面除了幾張舊桌子外,就是培養著千千萬萬只果蠅的幾千個牛奶罐。

摩爾根在細胞學和胚胎學的基礎上,用果蠅為材料進行了大量雜交實驗,證明并發展了孟德爾遺傳學理論。

染色體遺傳

摩爾根認為,染色體是遺傳性狀傳遞機制的物質基礎,而基因是組成染色體的遺傳單位,基因的突變會導致生物體遺傳特性發生變化。摩爾根和他的學生還推算出了各種基因的染色體位置,并畫出了果蠅的4對染色體上的基因所排列的位置圖。

基因學說誕生了,從此遺傳學結束了空想時代,重大發現接踵而至,并成為20世紀最為活躍的研究領域。摩爾根因對遺傳學的發展有卓越貢獻,獲得了1933年的諾貝爾生理學或醫學獎。

第一次人工改變基因

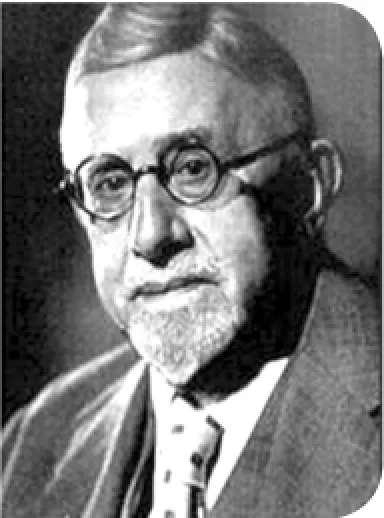

赫爾曼·約瑟夫·穆勒

1911—1916年間,赫爾曼·約瑟夫·穆勒是摩爾根果蠅小組的一個重要成員,他的主要工作是研究果蠅的遺傳交換。1927年,他用X射線照射果蠅,最早人工誘發基因突變獲得成功,因此獲得1946年諾貝爾生理學或醫學獎。

發現遺傳密碼——DNA

艾弗里

艾弗里,美國細菌學家。1877年10月21日生于加拿大新思科舍省哈利法克斯,1887年隨做牧師的父親遷入美國紐約市。1904年畢業于哥倫比亞大學醫學院,后到布魯克林的霍格蘭實驗室,對致病細菌的化學特征展開研究。1913年轉到紐約的洛克菲勒研究所,投入到對一種肺炎雙球菌的深入研究中。

1943年,已過花甲之年的艾弗里被洛克菲勒研究所授予榮譽退休職工稱號,并繼續堅持對肺炎鏈球菌的研究。1944年艾弗里與他的同事共同發表報告,表示脫氧核糖核酸(DNA)是導致細菌轉化的真正物質。

DNA攜帶遺傳信息的發現,是遺傳學領域中的一項重要成就。

(李一一 輯)