鄉關何處

文丨記者 鄒 杰

鄉關何處

文丨記者 鄒 杰

一

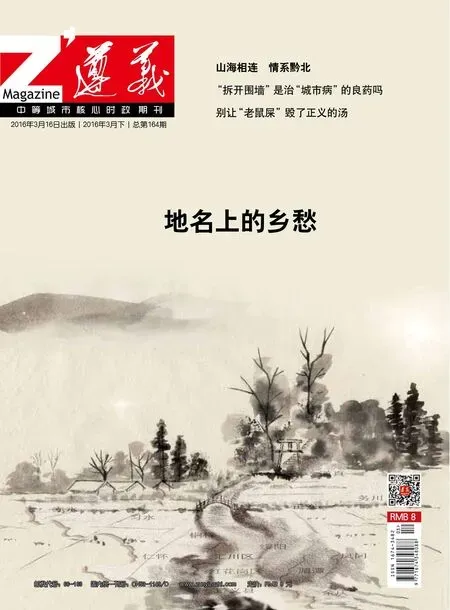

鄉愁,一個文化審美的符號,一個歷久彌新的話題。

她從古老的《詩經》緩緩流出,吟唱了幾千年,至今仍在傳唱。

到了唐代,黃鶴樓上,落日城頭、斷鴻聲里。面對千古江流,萋萋芳草,詩人崔顥突然產生一種強烈的被遺棄感,不禁發出千古一問:日暮鄉關何處是?煙波江上使人愁。

中國從來就是詩歌的國度,從來就是在詩歌中尋找鄉愁的國度。于是,鄉愁不容置疑地成為其他所有情感的基石,由此生發出文學藝術的情思和美感。

“床前明月光,疑是地上霜,舉頭望明月,低頭思故鄉。”李白的《靜夜思》早已婦孺皆知。而高傲的李白也有詞窮的時候,當他登上黃鶴樓,看了崔顥的詩,情不自禁地發出“眼前有景道不得,崔顥題詩在上頭”的贊嘆,進而產生了強烈的共鳴感。

李白是流浪的詩人,身處異鄉的孤獨感和惆悵感始終伴隨他一身,在他的詩作中不停地流露出來。

不僅僅是李白、崔顥,中國最優秀的詩人、最優秀的作品多多少少都與鄉愁有關。

王維在《雜詩》中問道:“君自故鄉來,應知故鄉事。來日綺窗前,寒梅著花未?”他也在《九月九日憶山東兄弟》中嘆道:“獨在異鄉為異客,每逢佳節倍思親。遙知兄弟登高處,遍插茱萸少一人。”

李商隱的《夜雨寄北》同樣動人:“君問歸期未歸期,巴山夜雨漲秋池;何當共剪西窗燭,卻話巴山夜雨時。”每個日落后的黃昏,每陣歌樓前的雨點,每聲西風里的雁叫,都會牽動游子的離愁別緒,都會勾起對故鄉的眷戀。

那濃得化不開的鄉愁,到黃昏點點滴滴,會隨著暮色四合而越來越沉重,以至于不得不一吐為快。孟浩然“移舟泊煙渚,日暮客愁新”,天涯望斷,關山重重,鄉關何處?

到了現代,余光中的《鄉愁》可謂家喻戶曉。年少時的一枚郵票,青年時的一張船票,分離后一灣淺淺的海峽,甚至未來的一方墳墓,都寄寓了綿長的鄉關之思。據說余光中創作這首詩僅用了二十分鐘。這位“右手寫詩,左手寫散文”的文學家,少小離家老大回,在闊別故鄉數十年后,再次踏上了大陸的土地時,鄉音無改鬢毛衰。

半個世紀的守望,滄海桑田的巨變,親情友情的隔離……真正能體會個中滋味的恐怕只有余光中自己了。

二

鄉愁似水,她從生命的河流里汩汩流出,連綿不絕。

一個生命,從誕生、甚至孕育之日起,就已經開始呼吸那里的空氣,飲用那里的水,吸吮那里的營養。那里的風土人情也在潛移默化地塑造著這個生命。不管他將來在什么地方成長、生活,這種水土之情,血脈之親是永遠無法割舍的。對家鄉、對親人的思念和牽掛,日積月累也就凝結成一份沉甸甸的鄉愁。

鄉愁若煙,她從兒時的記憶里慢慢升起,婷婷裊裊。

我的家鄉,是個坐落于山間壩子上的小縣城,離現在工作生活的城市倒也不遠,不到兩百公里。城里人不多,靜謐祥和,一條不大的河流環繞城沿緩緩流淌。河的兩岸,是萬畝田疇,四季交替,變幻出不同的顏色。春天,油菜花金燦燦地鋪滿了整個田野,蜜蜂穿行其間;夏天,綠油油的稻田里蛙聲一片;秋天,云淡風清稻浪翻滾時,山上的橘子也紅了;冬天,雪花飛舞,一年之中小孩子最喜歡的時節到了……

春節的時候,縣城和附近的村寨一起“玩燈”,龍燈、花燈、獅子燈,一應俱全。那時,手藝人會花上好幾天扎起各種彩燈,形態各異,惟妙惟肖。到時敲鑼打鼓,走村串巷,鞭炮齊鳴,一夜魚龍舞,一下子把過節的氣氛渲染起來。

那時,沒有緊閉的高樓,更沒有防盜門,通常好多家人聚在一個院子里,他家的躥到你家,你家的又躥到他家,你中有我,我中有你。大凡做了什么好吃的,如過年打的糍粑,端午的粽子等,也會給左鄰右舍送點過來,嘗嘗新。每戶人家如果遇到什么事,吆喝一聲都趕過來,幫忙的幫忙,噓寒問暖,那份親熱,感人至深。

盛夏時節,夜涼如水。院子里點上一大盤蚊香,大人們躺在涼椅上,抽著極沖的葉子煙,天南地北地侃大山。小孩子們呢,則沖著大人的興頭,光著背跑來跑去。

因為城小,又緊貼農村,弄得城不像城,村不像村。大凡農村里的習俗,城里都有。紅白喜事,可以說有著深切的感受。殺豬宰羊,在院子里擺上“流水席”,可以吃上好幾輪好幾天。院子的一角,有一撥吹喇叭的,有幾個記賬的“先生”。“先生”凝神定氣,寫出一手讓人肅然起敬的小楷。而喇叭匠,據說這個職業已經失傳了……

鄉愁如夢,她從青春的萌動里漸漸沉淀,醇厚綿長。

大凡人類,都有感性的、脆弱的一面。從離開家鄉的那一刻起,就已經注定了這種愁情要陪伴人的一生。隨著年齡的增長,這種愁緒會變得更加濃郁。這是一種說不清道不明,但又讓人難以割舍的情緒。

三

遠方總是讓人向往。

很小的時候,總喜歡望著層層疊疊的大山發呆,憧憬著山外的世界。上學的時候,經常帶上書本,走近或是開滿菜花的田野、或是蛙聲一片的稻田、或是蘆花飛舞的河灘………捧著書朗讀。蛙聲、水流聲掩沒了讀書聲,而我,越讀越起勁。讀著書,不知道未來如何,而心里只想著,終究有一天會離開這里,遠離這座大山里的小城。

后來,考上大學,走出這座小城。當背上匆匆的行囊,高高興興地離開的時候,根本沒有意識到,這是鐫刻在心頭的第一道傷痕,以后會越來越深,伴隨余下的年輪,永遠揮之不去!

遠方有多遠,鄉愁就有多深。

“追夢”與“鄉愁”,一對看似矛盾的詞,卻緊密相連,構成了中國文化的典型符號,打個形象的比方:“追夢”是遠行的風箏,“鄉愁”則是風箏上的線,時時牽掛著出發的起點。

從某種意義上說,生命就是漂泊。因為現實的故鄉可能是愚昧的、落后的、苦澀的。唯有漂泊,才能實現人生的價值。而當肉體遠離故土,歲月需要沉淀,靈魂需要暫作停留的時候,對故土的思念就沒有窮盡了。

在很多漂泊者心中,鄉愁是故鄉的一山一水、一草一木,一人一物;鄉愁是深夜的無眠,是揉碎了的心事,是徘徊的憂傷,是埋藏在心底的幾多無奈。

近來玩微信,發現大學同學圈遠不如中學同學圈火爆。大家紛紛曬出高中時的青澀照,有同學感慨道:“青山依舊在,幾度夕陽紅,那是寄托我們鄉愁的地方,如今物也非人也非,只有那條小河還在靜靜流淌……”至此,我總算明白了:青春年少,又摻雜了一份濃濃的鄉愁在里邊,此情可待成追憶,只是當時已惘然。

每次回到故鄉,最能感受到的是越來越熟悉的陌生感,這當然與閱歷和心境變化有關,同時更與故鄉的變化更有關。河的兩岸修筑了整齊劃一的河堤,把一條原本清澈見底、鋪滿鵝卵石的河流規規矩矩地約束起來,雖然新栽楊柳三千樹,但河灘上的蘆葦已經蕩然不存,不會盡日惹飛絮了;縣城比以前變大了不少,不斷向田疇延伸;昔日的大壩沒了油菜花,沒了綠油油的稻田,沒了秋收后的谷垛扎成的“稻草人”,開發成了旅游項目……

此時的心境,正如余秋雨說的那樣:“就像遠飛的燕子,屋梁上的鳥巢還在,但屋宇的主人變了,屋宇的結構也變了,它們只能唧唧啾啾地在四周盤旋,盤旋出一個崔顥式的大問號。”

讓人陌生的不僅僅在于此。很多人不認識你,你也不認識很多人;很多人離開了這片土地,很多人已然作古。走在這片魂牽夢繞的土地上,沒有人正視你,沒有人理解你的愁緒,投來的是一種陌生的眼神,自己反而成了一個地地道道的外鄉人。

作為故鄉的探訪者,像一只離群的孤雁,在落葉繽紛的秋日尋訪舊巢,徜徉在藍天碧水之間重溫舊夢,然后帶著舊日的回憶和眷戀悄然離去。

終于理解了很多游子寧愿揮灑自己的淚水,蹉跎自己的年華,也不愿意回鄉看看,雖然無數次在夢魂中回歸故里。

四

在急劇工業化和城市化的今天,鄉愁儼然成了現代人的“痛點”:她不只是一種惆悵,更是一種憂傷。

鄉愁不僅是一種文化心理,也是一個具有哲學意義的命題。鄉愁是一個人在心靈上、精神上、靈魂上的“覓母”過程。故鄉不僅僅是我們的生命誕生地,也是我們的精神生命的基礎。如若失去了精神家園,我們的靈魂就會像流水浮萍一樣驛動,從而讓心靈焦灼。這種“覓母”的靈魂灼痛感,總是才下眉頭,卻上心頭。

今天,我們正面臨著歷史連續性斷裂的危險。廣大鄉村和城市正在經歷著劇烈的變遷,甚至是重構。

春節去老家看望山里的親戚,發現很多老宅人去樓空,大門上的鐵鎖已經生銹。似曾相識燕歸來,它們在屋檐下銜泥壘窩、嘰嘰喳喳、飛來飛去,全然不知這里發生的一切。

春耕大忙季節,到最邊遠的農村采訪,很難遇上一個青壯年。山花爛漫的原野上,青瓦黛墻的老屋里,看到的是風燭殘年的老人、眼神迷茫的兒童。

眼看著那么多古村落漸漸老去、沉淪、消亡,令人唏噓不已。

民俗作家馮驥才統計過:全國平均3天就有一個傳統村落消亡。2000年時,中國的村莊約有360萬個,到目前則減少到200多萬個。

而在城市,原有的印記也在不斷萎縮。一些歷史文化核心地段、歷史街區在基礎建設中受到很大威脅,甚至很多歷史古建筑、歷史文化名街在城市改造、危舊房改造中被拆毀,失去了應有的歷史文化價值和遺產價值。讓人不解的是,一邊是歷史文化內涵被抽空,只留下冰冷的軀殼,并被濫加改造;一邊卻是荒誕不經的,甚至是無中生有的偽造。

即使是古建筑保護得較好的一些城市,在商業化的浪潮下,也變得與鄉土環境、歷史風貌極不協調。云南麗江古城、廣西北海歷史街區就是典型的例子:古街道兩邊燈紅酒綠,開滿商鋪,吆喝聲此起彼伏,古樸寧靜已然不再。

在傳統古村落、歷史古街區中留下了許多社會治理、國家治理的寶貴智慧和經驗,對于當代社會來說同樣具有重要的現實意義。鄉音、鄉鄰、鄉俗等非物質文化遺產,以及古建筑、古村落、古街區等文化遺跡共同構成了鄉愁的存在。留住和保護它們,是對歷史文化的敬畏,也是現代人延續歷史文化內涵的責任。

周國平在《鄉愁的解構》中說:“鄉愁不是離我們越來越遠,就是被現代之物改造得面目全非。現實生活是物質的戰場,是沒有硝煙的金錢與道義的較量,是漸漸容不下鄉愁的避難所。精神性情愫的全面潰敗,工具主義的無往而不勝,我們的時代還有人類憩身休閑的后花園嗎?”

現代人的故鄉不僅僅是物化了的故鄉,還包括心靈的故鄉。從這個角度看,擁有鄉愁的人是致良知的,是不會墮落的。

如果現代文明的“鐵蹄”淹沒了鄉愁,那就迫使我們再次從心靈最深邃的地方尋找她,也好讓我們的精神家園里還存有幾畝惆悵的夢田。