長江口航道通過能力的評價與預測研究

楊興晏,胡世津,孫景龍(中交第一航務工程勘察設計院有限公司,天津 300222)

?

長江口航道通過能力的評價與預測研究

楊興晏,胡世津,孫景龍

(中交第一航務工程勘察設計院有限公司,天津 300222)

摘要:針對長江口現有航道條件建立了計算機仿真模型并結合2014年的統計數據以及規劃預測的船舶條件進行了多方案的仿真模型試驗。利用航道利用率及船舶平均等航道時間兩項技術指標對多方案試驗結果進行了比較分析,評價了長江口航道的運行現狀并對現有航道的通過能力問題進行了預測研究。

關鍵詞:仿真模型;航道通過能力;航道利用率;船舶平均等航道時間;評價與預測

引 言

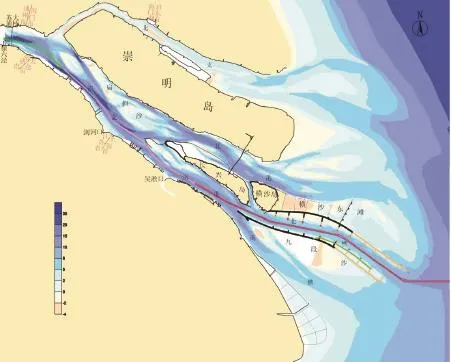

長江口河段上起徐六涇,下迄入海口,是長江的入海通道和咽喉,戰略地位十分重要。從長江口河勢(圖1)可以看出長江口是一個“三級分汊、四口入海”的大型復雜河口。雖然名義上有 4個入海口,但因受通航條件限制,目前進江入海的貨船主要還是通過北槽和南槽航道。

隨著長江流域經濟的進一步發展,特別是深水航道進一步向上游延伸到南京,長江口航道的貨運量將會有很大的增長、入江大船的數量也會大幅地增加。在現有航道條件下,隨著海運需求的持續增長,長江口航道的通航狀況將會發生怎樣的變化,能否滿足規劃的運量需求是長江口航道管理部門及有關領導十分關心的一個問題。針對長江口現有航道條件建立了計算機仿真模型并結合2014年的統計數據以及規劃預測的船舶條件進行了多方案的仿真模型試驗。對長江口航道的運行現狀及航道的通過能力進行了評價與預測研究,為有關領導部門提供更加科學的決策依據。

圖1 長江口河勢

1 仿真模型

由船和航道構成的系統是典型的隨機服務系統,系統模型中應包括 “服務窗口”即航道條件;“顧客”即到港船舶;“服務規則”即海事部門為保證航行安全所制訂的管理辦法以及“窗口的開放時間”即航道運營時間;最后是評價指標即用于評價航道服務水平的技術指標。

1.1 航道條件

深水航道(以圓圓沙警戒區分界下游為北槽,上游為南港段),水深12.5 m能夠滿足5萬t級集裝箱船(實載吃水11.5 m)全潮、5萬t級散貨船滿載乘潮雙向通航,兼顧10萬t級集裝箱船舶和10萬t級滿載散貨船及20萬t級散貨船減載乘潮通航。深水航道的寬度350~400 m,屬于有條件雙向航道。

南槽航道,位于北槽航道的南側,航道上段自然水深可達10.0 m;下段受攔門沙淺灘影響,水深僅5.5 m左右,是來往南方沿海的較小船舶和吃水較淺的空載大型船舶進出長江口的主要航道,主要通航萬噸級以下船舶。因其水面寬度非常寬,經與有關專家討論,認為將南槽航道假設為“雙向 4車道”更為合適。

長江口航道南港段,南港段的航道比較復雜,除了深水航道之外,在深水航道的北、南兩側分別是小船進港和出港航道,小船航道的寬度約200 m,水深約10 m能滿足2萬t級船舶全天侯航行。

外高橋沿岸航道,在南港段的最南側是外高橋沿岸航道,水面也比較寬,原則上是作為出港(單向)使用,但實際上也有少部分船通過其進港。水深大約12 m。

1.2 船舶條件

1.2.1 現狀的通航艘次

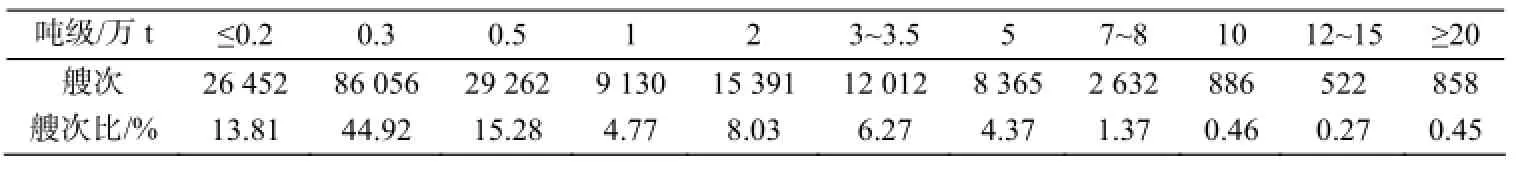

以2014年作為“現狀”,通過對全年的AIS數據及北槽記錄資料的統計分析,船舶總量為191 680艘次,其中上行(由海進江)船89 355艘次,下行(由江入海)船102 325艘次。船舶的流向流量見表1、表2;噸級分布見表3。

表1 上行船舶流向流量統計

表2 下行船舶流向流量統計

表3 船舶噸級分布

1.2.2 規劃的通航艘次

模型以 2020年作為規劃“目標水平年”,根據《長江口航道“十三五”發展規劃》[1](以下簡稱為十三五規劃)的預測,2020時長江口航道貨運量為17.35億t,其中北槽深水航道貨運量為11.71億t,南槽航道貨運量為5.64億t。結合北槽深水航道、南槽航道規劃目標及通航船舶大型化發展趨勢,分別預測北槽、南槽航道通航船舶流量為229 842艘次/年,因規劃只是針對貨船做出的估計,所以還應再考慮3萬多條其他船,這樣2020年時通過長江口航道的船舶總量約為264 887艘次/年。因為十三五規劃中對船舶噸級的劃分比較粗,所以參照現狀數據統計的劃分標準,給出了 2020年時的船舶噸級分布,見表4。

表4 2020年船舶噸級分布

1.2.3 船舶的到港規律

因受諸多因素影響,船舶在到港時間上是隨機的,通過大量的統計分析,其在數學上應遵從一定的規律性,既分布函數。國內外大量的研究成果認為,以每天到港的船舶艘數作為隨機變量應服從Poisson分布,其分布函數為:

式中λ為單位時間t內平均到港船舶數。

若以船舶到港的間隔時間作為隨機變量可認為服從exponential分布,其分布函數為:

式中μ為船舶到港平均間隔時間。

1.3 通航安全管理辦法

目前上海海事局僅對深水航道發布了通航安全管理辦法,其中《長江口深水航道(12.5 m)試通航期間通航安全管理辦法》是針對北槽航道,《長江口深水航道(12.5 m)延伸段試通航暫行規定》則針對的是深水航道的南港段。因篇幅關系,此處僅模型所關心的部分內容加以介紹。

1.3.1 航速

在北槽的管理辦法中規定船舶航速最大不能超過15節,而對南港段規定最大航速不能超過12節。根據對研究區域AIS數據的統計分析,船舶在研究區域深水航道中的平均航速為9.7節,而在其他航道的平均航速為8.7節,模型中采用統計值。

1.3.2 乘潮

在北槽的管理辦法中對船舶乘潮有一些詳細規定。根據橫沙驗潮站 2006年一年的觀測資料對乘潮水位分別為1.5 m、2 m和2.5 m條件下的延時情況進行統計分析,模型中對于也將乘潮時段分為乘潮高1.5 m ,2 m和2.5 m三個時段進行管制。各類船舶乘潮水位見表5。

表5 各類船舶乘潮水位

因深水航道南港段的實際水深比較深,所以在深水航道南港段的管理辦法中沒有提及乘潮問題,即無須考慮乘潮。所以,模型中只對北槽和南槽考慮了船舶乘潮問題。

1.3.3 雙向通航的寬度限制

海事部門規定在深水航道中相向航行的兩船船寬之和不能超過80 m。

1.3.4 安全間距

海事部門規定深水航道中兩船間的安全距離為1海里,對其他航道則沒有明確說法。在國內,天津港規定航道中兩船間的安全距離不能小于6倍船長。模型中深水航道兩船間的安全距離為1海里,其他航道則假設為6倍船長。

1.3.5 惡劣天氣影響

長江口航道為全天候運轉,只有當發生會威脅船舶航行安全的惡劣天氣時才會關閉航道。模型中考慮了每年44天的惡劣天氣影響,其中30天為大霧影響,其余的 14天則為風、雨、浪等天氣影響并以隨機的方式發生。

1.4 模型范圍

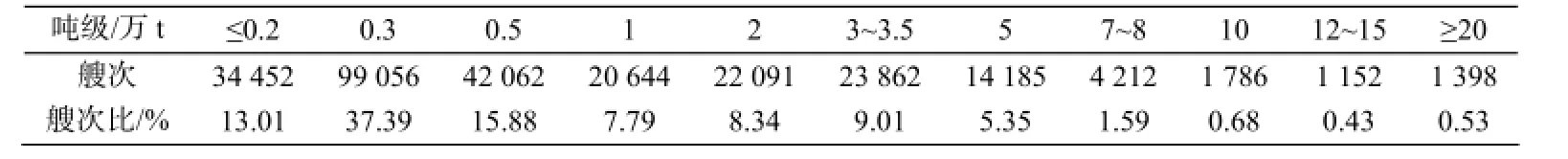

由于南槽航道的大部分航段水面非常寬,船舶航行時在橫向上幾乎不受約束,船舶之間會頻繁出現追越等復雜航行行為,以目前的建摸技術還難以在模型中給予客觀的反映。另外,在長江口航道南港段的南岸分布著許多的碼頭而它們的錨地卻往往位于航道的北岸一側,若考慮錨泊船靠碼頭時對其他船的航行干擾,模型也必須模擬這些碼頭的運營過程,加大建模的工作量。為了簡化,確定將圓圓沙警戒區及周邊的部分航道段作為構造模型的范圍。圓圓沙警戒區位于北槽、南槽及南港航道的交匯處是長江口航道中最為繁忙的區段,所以,它的通過能力應該能夠代表長江口航道的通過能力。我們在圓圓沙警戒區及周邊部分航道設置了 10個斷面(見圖2)。通過分析經過各斷面的船舶記錄能夠掌握船舶的流向、流量等信息,還可以用斷面的利用率來評估所代表航道的繁忙程度。

圖2 圓圓沙警戒區及周邊部分航道

圖中用大寫字母標示了航道斷面,分別為:

GH —— 北槽進港航道;

H I —— 北槽出港航道;

LM —— 南槽進港航道;

MN —— 南槽出港航道;

AB —— 小船進港航道;

DE —— 小船出港航道;

BC —— 南港深水進港航道;

CD —— 南港深水出港航道;

EP —— 外高橋沿岸進港航道;

PF —— 外高橋沿岸出港航道。

1.5 評價指標

1.5.1 利用率

航道利用率是反映航道繁忙程度的一個指標,航道斷面利用率與通過該斷面的船舶艘數、長度、航速、安全距離及航道年運營時間有關,其定義為:

式中:ρ為航道利用率;N-年通過該航道斷面的船舶數量;L為平均船舶長度;D為兩船間安全距離; V為航速; T為航道年運營時間。

航道利用率指標的評價標準,日本學者根據大量的實際觀測和研究認為航道的利用率在 0.5~0.6比較合適。

1.5.2 船平均等航道時間

船平均等航道時間是評價航道系統服務水平的一項指標,聯合國貿促會建議用指標AWT/AST,即平均等待時間與平均服務時間的比值評價港口系統的服務水平并認為比值 0.3~0.5對于發展中國家是合適的。針對本模型的情況,平均等待時間的標準值應為34~55 min/艘。模型也會輸出產生等待的原因及所占比重。

2 仿真實驗

雖然,仿真模型是目前研究隨機服務系統最為有效的方法,但其本身并不能自行給出“最優解”,只能通過多次模型實驗對比分析諸多“if-what”問題的答案,最后確認“合理方案”。

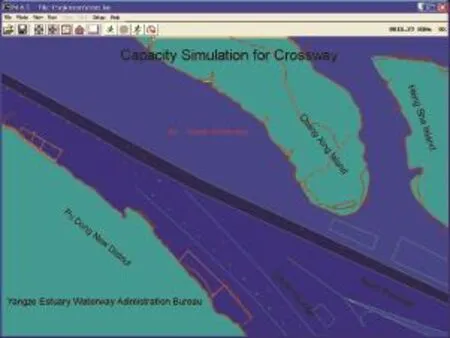

圖3 仿真模型顯示介面

為了評估長江口航道的通過能力,針對2014-2020年的船舶情況共設計7個模型實驗。其中以2014年的數據作為“現狀”本底,2020年作為十三五規劃的目標水平年。為了便于對比分析,模型假設2015-2020年間的船舶增量是逐年遞增的。采用從美國引進的仿真專用軟件建模,圖3為仿真模型顯示介面。

3 仿真實驗結果

3.1 “現狀”的實驗結果

3.1.1 各航道斷面的利用率

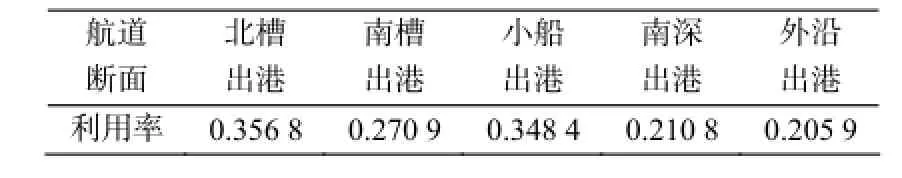

現狀條件下各航道斷面的利用率,分別見表 6和表7。

表6 上行航道各斷面利用率

表7 下行航道各斷面利用率

3.1.2 船平均等航道時間

上行船平均等航道時間為 25.24 min/艘,約45.66 %的船沒有發生等待,等待時間大于1.5 h的船占 6.09 %。其中,因惡劣天氣造成的等待約占29 %,因侯潮原因約占14 %,對遇船寬超限原因約占18 %,船舶密度大原因約占29 %,還有近8 %是受船舶交叉會遇的影響。

下行船平均等航道時間為 16.77 min/艘,約58.60 %的船舶沒有發生等待,等待時間大于1.5 h的船舶占5.03 %。其中,因惡劣天氣造成的等待占42 %,因侯潮占6 %,對遇船寬超限占22 %,船舶密度大原因占30 %。船等航道時間的分布見圖4。

圖4 船等航道時間分布

3.2 2020年的試驗結果

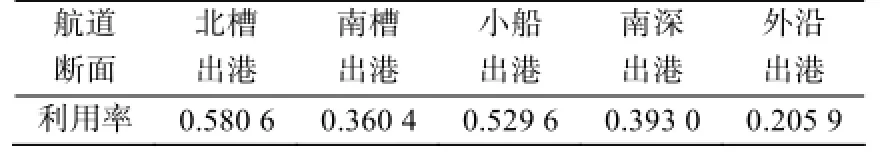

3.2.1 航道斷面利用率

針對十三五規劃 2020年的船舶條件,各航道斷面的利用率見表8和表9。

表8 上行航道各斷面利用率

表9 下行航道各斷面利用率

3.2.2 船平均等航道時間

圖5 船等航道時間分布

上行船平均等航道時間為 105.29 min/艘,約24.12 %的船沒有發生等待,等待時間大于1.5 h的船占10.90 %。其中,因惡劣天氣原因占10 %,因侯潮原因占25 %,對遇船寬超限占31 %,船舶密度大原因占27 %,約8 %是受船舶交叉會遇的影響。

下行船平均等航道時間為 47.35 min/艘,約44.53 %的船舶沒有發生等待,等待時間大于1.5 h的船舶占1.90 %。其中,惡劣天氣原因占17 %,乘潮占6 %,對遇船寬超限占54 %,船舶密度大原因占23 %。船等航道時間的分布見圖5。

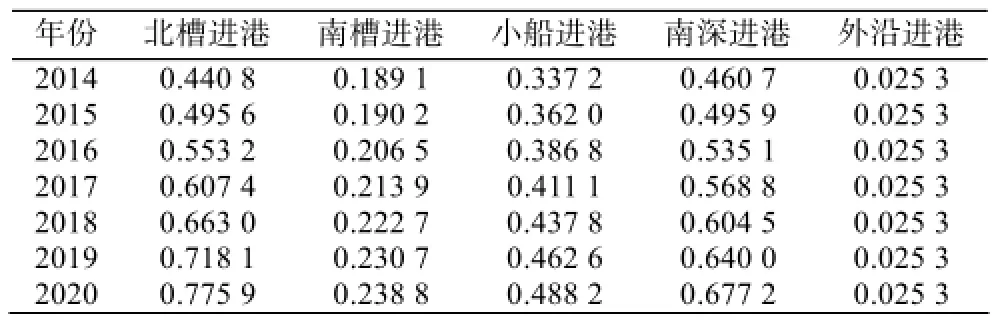

3.3 各水平年的主要結果

3.3.1 航道斷面利用率

表10 2014-2020年上行航道斷面利用率

表11 2014-2020年下行航道斷面利用率

3.3.2 船平均等航道時間

圖6 2014-2020年船平均等航道時間

4 結果分析

4.1 “現狀”結果分析

“現狀”(2014年,191 680艘次船舶流量)條件下,上行航道中利用率比較高是深水航道,其中北槽為0.440 8,南港段為0.460 7。其次是小船進港航道0.337 2。盡管從船舶數量走南槽的船最多,但因是“雙向4車道”所以南槽上行一側的利用率僅為0.189 1。下行航道,因外高橋沿岸航道的分流以及部分空載大船選擇南槽出港,大大降低了深水航道下行的通行壓力。深水航道南港段的利用率為0.210 8,北槽航道的利用率為0.356 8。小船出港航道0.348 4,外高橋沿岸航道0.205 9,南槽下行一側0.270 9。

上行船的平均等航道時間為25.24 min/艘,下行船為16.77 min/艘。

從上述結果來看,“現狀”條件下長江口現有航道的兩項指標均低于標準值。

4.2 “十三五規劃”結果分析

由上節分析得知,長江口航道的上行壓力大于下行。因此,我們僅就上行航道在十三五規劃船舶條件下的試驗結果加以分析。首先分析2020年(通過264 887艘次/年)的結果,北槽航道的利用率已高達0.775 9、深水航道南港段的利用率為0.677 2,均超過了標準值的上限。再從平均等航道時間來看,2020年時船平均等航道時間為105.29 min /艘超出標準值上限近50 min。盡管此時航道依然能夠完成預期的交通量,但從兩項指標來看均超過了合理的區間范圍。雖然 2020年時南槽航道的利用率仍然比較低,但因小船進港航道的利用率已達0.488 2,所以南槽→小船進港航道的能力空間依然有限,可以說控制長江口航道通過能力的瓶頸在南港段。對比分析各水平年的試驗結果,以 2018年(通過235 605艘次/年)深水航道的利用率及船平均等航道時間尚在可接受范圍內。另外,此次研究發現北槽航道的通過能力約為80 000艘/年,低于文獻[2]的研究結果,因為當時深水航道尚未投入使用,對船舶航速的預期高于實際統計的結果。從理論上講,航道的通過能力是船舶密度和航行速度的函數,假定航道的通過能力為定值,那么,航道中的船舶密度增大則船舶的航行速度就會變小,反之亦然。所以,平均航速是一個非常重要的參數,今后應加強觀測研究。

5 結 語

基于十三五規劃預測數據及各水平年的基本假定,通過仿真模型研究了長江口現有航道的通過能力問題。因為每年通過長江口航道的船舶情況是隨著經濟形式的變化而不同,所以僅從時間概念上講關于各水平年的分析討論沒有太多的實際意義。但是,仿真模型通過航道利用率及船平均等航道時間兩項指標在船舶數量與航道通過能力之間建立了對應關系,所以應用仿真模型來評價現有航道的運營情況以及預測航道系統尚待開發的能力空間還是十分有意義的。

參考文獻:

[1] 交通運輸部長江口航道管理局.長江口航道“十三五”發展規劃(初稿)[Z].2015,4.

[2] 楊興晏.長江口深水航道通航能力的仿真研究[C].第十四屆全國工程設計計算機應用學術會議論文集,2008.

[3] Yang Xingyan, Li Wei, Ji Hua, et al.Study on the Navigation Capacity of the Approach Channel of Tianjin Port[J].Port Technology International.

[4] Nilsen K O, Abdus-Samad U.“Simulation and Queuing Theory in Port Planning” Annual Sumposium of ASCE[J].Ports '77, Long Beach, California, USA: 196-211.

[5] Pachakis D, A S Kiremidjian “Ship Traffic Modeling Methodology for Ports[J].Waterway,Port, Coastal, and Ocean Eng, 129(5):193-202.

Evaluation and Prediction on Trafficability of Navigation Channel at Estuary of Yangtze River

Yang Xingyan,Hu Shijin,Sun Jinglong

(CCCC First Harbor Consultants Co., Ltd., Tianjin 300222, China)

Abstract:A computer simulation model has been built for the existing navigation channel at the estuary of Yangtze River.Multi-option simulation tests have been made by using the above model on the basis of 2014 statistic data and the vessel conditions planned and predicted.The results of multi-option tests have been compared and analyzed by referring to two technical indices, i.e.the utilization rate of channel and the average waiting time of a ship before entering the channel.In addition, an evaluation has been given to the present state of the channel at the estuary of Yangtze River, and the prediction has been made for the trafficability of the existing channel in the future.

Key words:simulation model; trafficability of channel; utilization ratio of channel; average waiting time of a ship before entering channel; evaluation and prediction

中圖分類號:U652.1+4

文獻標識碼:A

文章編號:1004-9592(2016)02-0034-06

DOI:10.16403/j.cnki.ggjs20160209

收稿日期:2015-12-19

作者簡介:楊興晏(1953-),男,教授級高級工程師,主要從事港口工程模擬模型的研究和CAD軟件的開發。