形與質的嬗變

——淺論周思聰的“彝女”系列

文:魏平遠

形與質的嬗變

——淺論周思聰的“彝女”系列

文:魏平遠

魏平遠

1989年生于河南泌陽,現就讀于南京師范大學,研二,主攻中國美術歷史與理論方向。嗜讀書,好游歷。有數篇文字散見于《藝術研究》《明日風尚》《大眾文藝》《秋水》《浮萍文學》《雜文報》等。

改革開放后,人們的思想觀念起了巨大變化,外在思潮的沖擊和藝術內在規(guī)律都要求美術的變革,本文以周思聰《日出而作,日落而息》等數幅大涼山“彝女”題材為例,將其置于80年代初的歷史語境中,緊貼畫家自身的經歷,解析這一系列作品的思想性和藝術創(chuàng)造性及其轉變和原因。

尋根;真實;形式;彝女

像絕大部分從20世紀五六十年代走來的畫家一樣,周思聰的一系列畫作也反映出了時代的社會要求和藝術風尚,如《人民和總理》之于“傷痕美術”“彝女”系列之于“尋根”美術,這里我想著重論述周思聰1982年以來創(chuàng)作的彝女題材。

首先,簡要介紹一下當時的社會背景:1980年以降,隨著《父親》《西藏組畫》的問世,眾多畫家像發(fā)現了新大陸一樣奔往西南、西北,人們表現著這里的荒蠻落后,也為它健康的人情和社會關系打動,全新的風俗民情令他們欣喜若狂,他們在這里反觀歷史文化,思考社會人生,描畫自然風情,形成了與當時文壇交相呼應的“尋根”熱潮,而周思聰就是在這時(1982年10月)走入大涼山的。今天來看,當時的“尋根”運動是場泛社會政治色彩的文藝運動。就“尋根”美術而言,一定程度上是“傷痕美術”的深化,而“傷痕美術”在某種意義上是呼應著當時的政治形勢的,帶有配合“撥亂反正”運動的色彩。它暴露“文化大革命”給人們帶來的巨大身心傷害,譴責“文化大革命”對社會政治經濟生活的極大破壞,聲討那些“當權派”,是一曲曲如泣如訴的哀歌。它雖然是真實的,但是也往往流于片面,如把“文化大革命”的毒害歸因于某些人,致使對“文化大革命”的反思傾向膚淺表面。越來越多的人認識到:發(fā)生這些人間慘劇的原因比想象的要復雜得多,自覺開始反思起我們數千年的文化傳統來。因此“尋根”美術帶有很強的社會針對性。也許是人們述說的渴望太過急切,所以表現在美術文學上,仍有一些淺薄粗糙的問題。如憑借著走馬觀花的一瞥,把某些落后、愚昧的鏡頭(可能是真實的)拿來表達現成的文化觀念,因此對一些作品的概念化、簡單化多有指責,這的確是事實。但今天看來,《日出而作,日落而息》這樣的作品仍然是站得住腳的,以下我們試從內容與形式上加以分析。

一、社會的變革與“真實”的再定義

這幅畫描繪的是兩個彝族婦人,一位中年、一位老年,她們是在砍柴歸來的路上,太累了,她們此刻正把沉重的擔子靠在一側的石塊上來歇息片刻,柴禾擔子的背帶緊緊勒在她們的肩膀上,仿佛她們的命運與沉重的勞作勒在了一起。她們在山野的昏漠中眼望遠處,苦澀的神情中透出堅忍的態(tài)度,那是早已服膺命運安排的神色,可是,并不頹唐。我們一方面要為她們沉重少亮色的人生嘆息,給予沉甸甸的同情;另一方面反觀我們自身,又不能不對她們的堅強給予十二分的欽敬。她曾在給友人信中提到《父親》:“我看了《父親》以后,發(fā)現感動我的,正是那些‘抹黑’的描寫”。并且指責說:《父親》“給中國農民抹黑”的美協領導們“因為要那可憐的面子,可以舍棄藝術的真實”。的確,按照很長時間以來的標準看,《日》這幅畫中的形象是“不好的”,因為生活的艱苦無望,老婦人的表情甚至是陰冷的,中年女子也不見喜色,這哪里像是擺脫農奴制翻身做主人的“新人”形象呢?我們禁不住懷疑了,然而正是這懷疑讓我們正視許許多多的百姓的真實處境:他們就是這樣生活的,真真切切,我們“解放”的任務還遠未完成,也是在這封信中,她寫道:“現實使不少人趨于脫離現實,包括我的兒子,都厭煩看反映現實的電視節(jié)目。兒子的爸爸更是如此,現代的小說一概不讀。這我做不到,無論如何,我關心的總是現實。最感興趣的還是現代人的想法。當然粉飾的東西是太多了,只要剝去皮,看到本然,那才是生命力最強的。”因為始終心系現實,所以特別為《父親》《原爆圖》打動,也特別明了《父親》畫中“真實”的分量。“我們從畫報上看到的彝族‘幸福生活’‘載歌載舞’和現實怎么也聯系不起來。”這和她在大足看到的一樣,“農民苦極了”,生活的進程“太緩慢了,緩慢得令人窒息。”(信,1982.9.28)周思聰看到那里至今還人畜共居,住在殷代樣式的房屋里,黑洞洞的沒有窗子,許多孩子頭上身上長著瘡,孩子的死亡率很高,想到新中國成立都三十多年了,周思聰簡直不能相信。在此意義上,它與《父親》一樣道出了時代沉重的追問。

日出而落,日落而息 周思聰 紙本設色 102.5cm×103cm 1982年

可以說從1980年的《父親》和《西藏組畫》開始,中國美術界開始重新定義、詮釋“真實”這個藝術命題了,“真實”不再是典型的“真實”,更不是“紅光亮”的“社會主義現實主義”了,而可以是一個很平淡的生活片段(《西藏組畫》的七張畫當時很多人認為像是習作),可以無關乎政教,可以是表現少數人的生存狀態(tài),“真實”的外延和內涵大大放開,“真實”被重新定義了。周思聰這一次不期然的到來,使她接觸到這邊遠地區(qū)再平常不過的“真實”,久已厭倦“聽令行事”,畫言不由衷畫的她,更加明了自己的志趣所在:畫平凡的人,畫真實的生活。可以說,從1977年的《人民和總理》《清潔工人的懷念》一直到她最后的創(chuàng)作,不論是寫實還是純形式探索,周思聰的立足點始終是發(fā)乎情感的需要,為此可以大膽地夸張、變形,無所不用,一切只是為了貼切地表現真實率真的感受,“形式的探求永遠要服從于對內容的更深刻、更有力的表達”。

高原暮歸圖 周思聰 紙本設色 46cm×65cm 1983年

二、形式的探索在畫作中的顯現

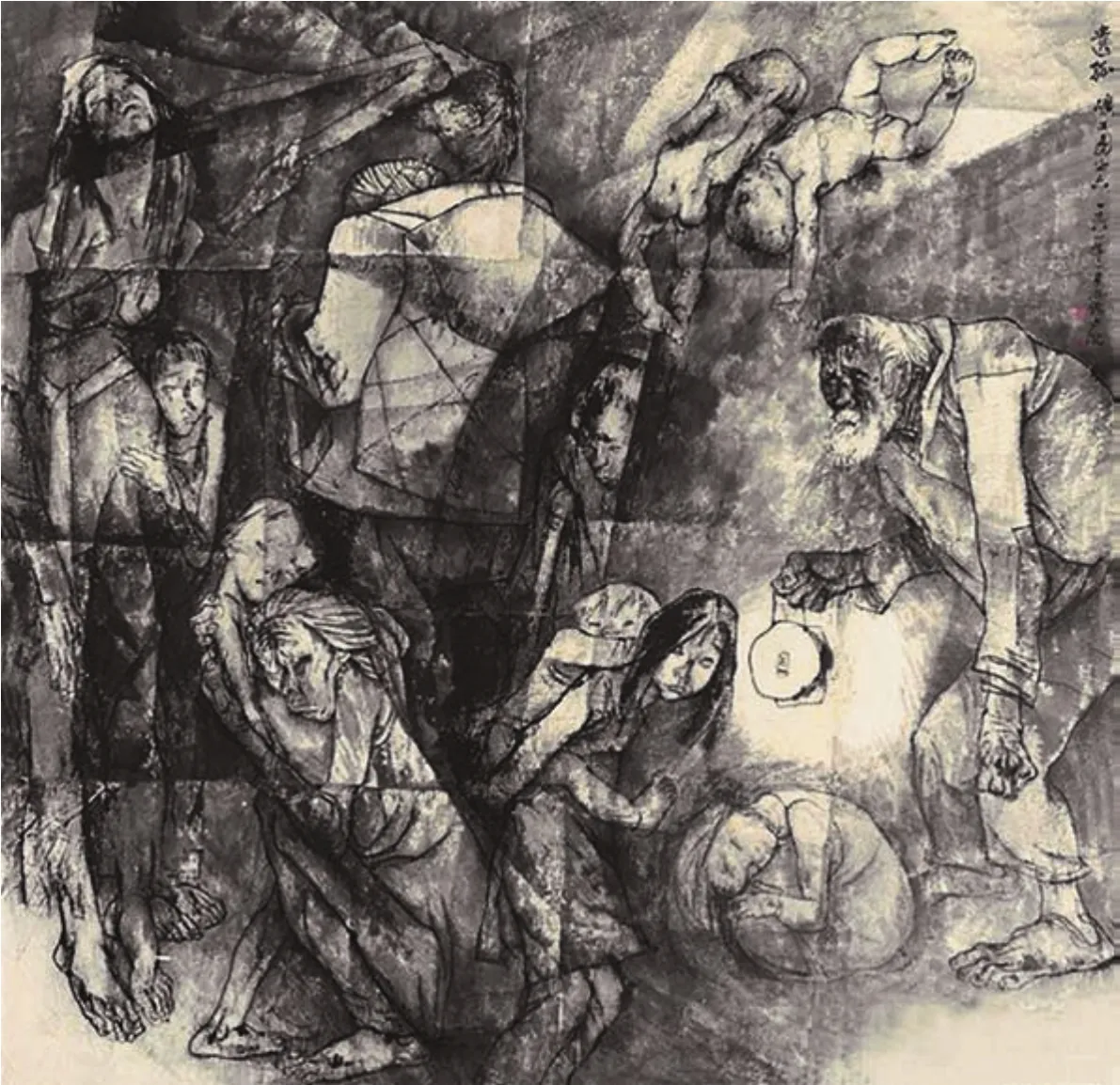

這幅作品線條毛澀,用墨干澀,仿佛是從筆里擠出來的,積點成線的線條欲去還留,與干枯的皴法枯淡的染墨沉凝的用色一道,構成了一幅“低、暗、灰”的畫面,兩位婦人的身體和遠處的山都不追求體積景深,呈現出平面拼貼的特征,這與新中國成立以來追求寫實量感的國畫顯然很不一樣。還有《三個女孩》《邊城小市》等畫也是如此,作者似乎畫得非常慢,每根線都像是墨色緩緩釘入畫面的印痕,欲走還留,遲澀推進,給人毛毛的澀澀的心理感受,可以肯定,倘若用很“帥”的線條來表現,這里沉郁的調子就不完滿了。這些畫作都體現出一定的平面構成意識,比如《邊城小市》中,深重的墨色、外面罩的白袍子和赭紅色裙子構成的色彩空間,加上背景淺灰色的街景,以此結構了整個畫面,整幅畫面給人沉郁寂寥的感受。事實上,從1980年《礦工圖》開始,周思聰即已通過在寫實的基礎上引入變形、空間分割和拼貼,來強化受難者和工作環(huán)境的悲慘,也大大地釋放了畫家壓抑許久的悲憤!對《礦工圖》變形的處理是她和盧沉經歷過文化大革命、深入煤礦體驗的基礎上一步步深化構思的;她絕不主張為形式而形式,認為就像一個人平時輕聲細語,但是緊急情況下卻又叫又喊、又叫又喊是不得不如此,形式也一樣。

當然比起《礦工圖》,《日出而作,日落而息》這批畫作是較為寫實的風格。1976年以后對藝術形式的高度關注是從吳冠中開始的,他自1979年以來發(fā)表的《關于形式美》《內容決定形式?》等文章在畫壇掀起了軒然大波,并把問題上升到“國畫現代化”的高度,這是當時擺在幾乎所有畫家面前的新課題,我們從她的文集、書信中可以看見她一直都在苦惱、思考這個問題,對于李小山轟動一時的觀點,她明確表示了贊成:“其實,有些現象,同行們司空見慣,但誰也拉不下臉說實話,這很可悲。沒人說不等于不被人知,更不等于不存在……‘山重水復疑無路’,‘疑’是主觀,對有悟性的人說,必將‘柳暗花明又一村’。沒有悟性,沒辦法,只好是窮途末路了。”(信,1985.9.9)她其實從《礦工圖》開始就銳意出新的,盧沉對于她能在《礦工圖》中嫻熟地運用拼貼、變形等現代藝術手法十分佩服,從具體描寫走向表現,這一切手法用得得心應手。就這樣她以實際的方式參與了這場波及藝術界、理論界和批評界的關于形式、抽象、美感、形式和內容的關系的大辯論。這場論戰(zhàn)事實上已經遠遠不局限于藝術問題了。

三個女孩 周思聰 紙本設色 83cm×66cm 1983年

遺孤(礦工圖之六) 周思聰 紙本設色 174cm×180cm 1981年

如同上文所言,“尋根”美術和隨后的“八五美術新潮”由于其急切的泛政治社會態(tài)度導致的概念化、浮躁和過于膚淺的文化反叛,一定程度上阻礙了藝術的自律歷程,由于其創(chuàng)作面向更多地指向社會、政治、文化等重大課題,而相對忽略了藝術語言的本體建構,正如葉永青所言:“從1987年起有少數藝術家開始思考中國文化從自我表現社會工具的怪圈現象,探索真正地以藝術的方式介入當代生活,介入人的精神處境。1989年以后更多的藝術家意識到這種選擇的迫切,越來越多的藝術家感到自身語言的窘迫大于生存處境的窘迫。這必然地淘汰了一大批在藝術上無法具有穿透力的新潮畫家。”因此,“純化語言”的風潮盛行一時,甚至針對藝術精神性過度膨脹的現象,王廣義于1989年提出了“清理人文熱情”的口號。

但是,對于這個看法,毛旭輝明確表示反對:“我的疑問是,藝術最重要的東西,究竟是不是藝術本身的問題?如果承認人的精神不是一個封閉自足的結構,那它必然受到歷史、現實乃至天堂、地獄的侵擾。大概因為藝術與人的命運有一種不解之緣,生與死、愛與恨、崇高和激情,人類什么時候可以置這些問題而不顧呢?如果人類有一天真的放棄了它們,藝術便有了一個結局,一種純粹的清理工作才有所指望。然而它們存在于人性中,從來不會離開人們一步。”(轉引自:呂澎《1979年以來的中國藝術史》)事實上,在八五美術新潮的沖擊下。周思聰也曾畫過幾張純形式探索的畫,有的模仿立體主義,有的借鑒漢畫像磚拓片效果,但它們不久就被收了起來,再也沒拿出來,可見周思聰對它們并不滿意。其時有人認為梅、蘭、竹、菊過時了,不應再畫,但周思聰盧沉夫婦認為,一幅畫有沒有現代感,并不取決于表現對象的更新,而更多在于作品本身是否具有現代人的思想感情和審美要求,“國畫現代化”內在地包括以新的形式來表現新的思想情感。

人民和總理 周思聰 水墨設色 151cm×318cm 1979年

三、飽含情感共鳴的創(chuàng)作

拋開藝術本體論之爭,周思聰應該永不會走到“清理人文熱情”這條道路,她10歲那年偶然看到刊物上柯勒惠支的畫,受到極大震撼,從此柯勒惠支成為她第一位最崇拜的女畫家。17歲那年見到《原爆圖》,她極受震動,以至于1980年第一次訪日的唯一要求即是拜訪《原爆圖》作者丸木夫婦。在丸木美術館畫家看到了丸木夫婦創(chuàng)作的《南京大屠殺》(1974),激動的心情難以自制當場落淚,筆者認為,所有這一切都注定了畫家飽蘸感情的創(chuàng)作,決定了她的創(chuàng)作方向和審美基調,這也就是為什么人們稱道她為一名富有人道主義感情的杰出女畫家。是的,我們從她的書信等文體中不難發(fā)現這是一位對國家文化和前途命運十分在乎、關注的人,非常富有文化自豪感,她的丈夫盧沉說:“有人說,周思聰是一個使命感、社會責任感很強的畫家。的確,在思聰看來,畫畫絕不止于供人欣賞、消遣,它應發(fā)揮更大的社會作用,要表現人民真實的生存狀態(tài),喚醒人類的良知、促進社會進步。”簡直是為《日出而作,日落而息》《礦工圖》等作品寫下腳注。難怪她和盧沉1966年有了《礦工圖》的構思,就一直在琢磨、惦記,這一等就是十四年。創(chuàng)作前的深入煤礦體驗廣泛查閱資料自不必說,創(chuàng)作中她已感到自己力不從心,在給好友馬文蔚的信中她寫道:“盧沉因病不能畫,我的壓力很大。這畫需要表現一種力,需要有男子漢的氣概,我感到自己還缺少這力量。”然而她仍在努力支撐,為了表現好這出半世紀前的人間慘劇,她要做的是在掌握大量資料的前提下喚起巨大的感情容量去與亡魂對話,這是一種強大的感情和體力的投入,從正式投入創(chuàng)作的1980年算,她一共創(chuàng)作了三年時間還未完成(畫到1982年),可以肯定她于1983年的突發(fā)重病與此有密切的關聯,在給好友的書信中,她幾次提到想找一個僻靜的地方去“喘息一下”,感到太累了,“我們雖說不坐班,但背上總是有卸不完的包袱,剛卸下三個,就又加上五個”。(信,1982.12.10)何況她有許多社會事務和家庭事務,“要我辦的事太多,都說是十分必要不能推脫的”。就這樣她的精力被大大地透支掉了。值得注意的是,她這種“背負重擔”的心理或許不經意地流露在了畫面上,在她的“彝女”題材中,這類形象很常見,她似乎在她們身上寄托了自己的感受。

也是在1982年12月10日,就在她寫“我感到自己還缺少這力量”的這封信后,她又給馬文蔚寫了第二封,說起了之前(同年)在大涼山的采風:“這些天,我的魂依然在涼山飄蕩,就在那低低的云層和黑色的山巒之間。白天想著他們,夢里也想著。我必須試著畫了。當我靜下來回味的時候,似乎才開始有些理解他們了。理解那死去的阿芝,理解那孩子的痛苦的眼睛,理解那天地之間陰郁的色彩。他們都是天生的詩人……他們日復一日平淡無奈地生活,他們的目光、他們踏在山路上的足跡都是詩,質樸無華的詩。”這該是解讀這幅畫最直接的入口了,畫家這時已經超越了她以前對她(他)們的認識,她的認識在深化,這時她已經領悟到那里生活的多重含義,而不僅僅流于同情和憐憫了。也許正是意識到不能只用我們的標準來判定別人的生活,所以在她以后的“彝女”創(chuàng)作中(這次采風成為她以后創(chuàng)作的一大主題),她的情感有所轉向,加上后期畫家索性放棄了治療,抱著一種聽天由命的態(tài)度淡然看待人生世事,因而她的“彝女”和荷花題材越發(fā)恬淡平和,“彝女”形象敦實厚重,矮身,肥胯,短頸,有種稚拙的形式趣味,畫面給人寧靜悠長的回味,畫家似乎承認日常的勞作雖然辛苦,可是也是平靜、恬淡的享受。我們似乎能從中感到畫家沉醉于此了:疏林、空曠的場地、充實的勞作場面、秋草……殷雙喜先生認為,除去農民畫,受過專業(yè)教育的畫家所畫的中國鄉(xiāng)土寫實繪畫可以概括為四種類型“一、從政治角度看鄉(xiāng)村現實,與不同歷史時期的政策要求相適應的農村題材作品;二、從人性、人道的角度關注農民的生存,這是鄉(xiāng)土寫實主義畫派的基本內涵,這里有著富于同情心的道德觀念評價;三、以鄉(xiāng)村景象和農民形象為載體,表現藝術家的個性情感和藝術家的個性語言;四、從文化角度研究鄉(xiāng)村文化所蘊含的民族心理和精神,借鑒民族藝術和民間美術的造型和符號。”通過以上的分析,我認為周思聰的大涼山作品更加適用于第二條和第三條。

待沽 周思聰 紙本設色 48.5cm×57cm 1992年

同樣需要注意的是,周思聰在大涼山的采風創(chuàng)作多是普通的彝族婦人,她們幾乎都是勞作的形象,默默無聲,肩負重物,似乎所有的命運施加肩負著都安之若素,也許這也寓示著周思聰所理解的女人世代因襲著的重擔,作為社會上有所作為的新一代女性,當看到自己的女同胞們仍然捆縛于古老的生產關系中,日出而作,日落而息,生下來活下去似乎不再是個問題,只是一天天地算計著把一個個日子捱過去,仿佛亙古如此,從來如此,她被深深地打動了,為全天下所有卑微如此的女性,因此這幅作品可以說結合她本人的切身體會注入了她對平凡女性深沉的理解,“我愛靜謐的大自然,我愛平凡的人”。(周思聰語)她的畫風一貫樸實無華,低沉凝重,這些畫作與同時期許多表現少數民族風情的作品相比是太平淡了,沒有繁復花哨的裝飾,沒有令人新奇的風俗民情,只是穿著極普通的勞作彝族婦人,這大概就是她所說的:“詩不會在那漂亮的衛(wèi)生間里,也不在那照相機前的扭捏作態(tài)里,那里是一片空虛啊!”(信,1982.11.19)著名美術史家曹星原女士曾聽周思聰對她講,《礦工圖》一類社會性作品的創(chuàng)作并不是自然地出自她的個性,而是強迫自己所為,她很累,想畫的東西都是身為女人的感受。我想沒有比這一批彝族女人題材更能說明了。

也是在這個意義上,筆者認為周思聰的“尋根”之路是從獨特的女性視角展開的,在她這里,“彝女”題材更多地體現出她對于大涼山彝族人生存狀態(tài)的關切和思考。她之所以沒有落入概念化的套路里,與她對女性的飽含理解的描寫有關,也與她在其時努力進行的形式革新有關,這也是她的畫作從社會性主題轉向內心表現、畫風由寫實轉向表現的根本原因。