聯軸器的靜態分析

關鋒

(山西機電職業技術學院,山西 長治046011)

?

聯軸器的靜態分析

關鋒

(山西機電職業技術學院,山西 長治046011)

摘要:以聯軸器為研究對象,通過有限元分析軟件建立聯軸器的有限元模型,對其進行靜態分析,得到聯軸器的應變的分布圖,為聯軸器的優化設計提供依據。

關鍵詞:聯軸器;應變分布圖;有限元

聯軸器屬于機械通用零部件,用來連接不同機構中的兩根軸,使之共同旋轉用來傳遞扭矩的機械零件。在高速重載傳動中,還有緩沖、減振以及提高軸系動態性能等作用。作為旋轉的機械機構,由于制造和安裝存在誤差,導致聯軸器成為傳動系統中的易損零件之一。因此有必要對其進行分析,找出其故障的機理,從而為聯軸器的結構設計和優化提供一定的理論支撐。一般采用數值公式的方法對聯軸器進行研究,但是由于這種方法對于復雜問題的求解相當困難,而且精度也比較低。所以本文借助有限元分析軟件ANSYS對聯軸器進行了計算和分析,得到了聯軸器的應變分布圖,具有一定的應用價值[1]。

1 有限元分析

1.1建立模型

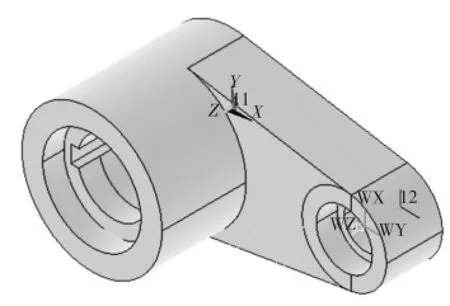

由于聯軸器結構的對稱性,所以在ANSYS軟件中只建立半聯軸器的三維模型,大圓直徑為280 mm,軸孔的直徑為80 mm.從幾何結構、類型和問題精度要求等方面綜合考慮,本文選擇實體Tet 10Node 92結構單元。用到的力學性能參數如下:彈性模量為2.06E11Pa,泊松比0.3,假定材料是線彈性的。

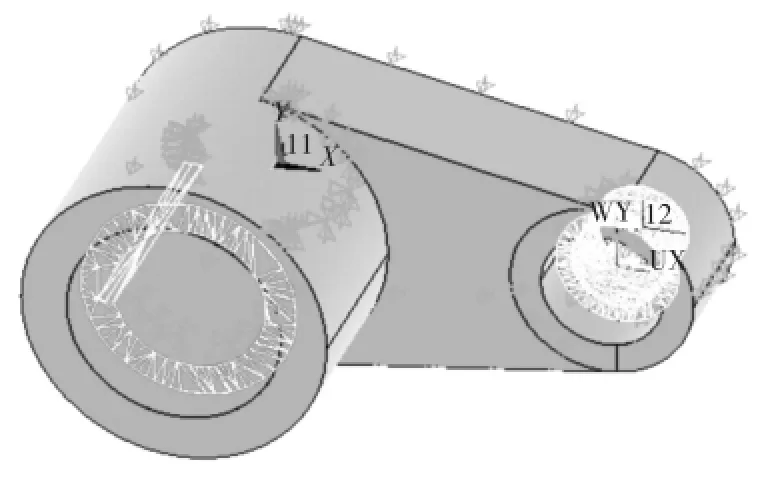

在ANSYS中創建模型的過程中,可以使用三種不同的建模方法,第一就是在ANSYS環境下建立實體模型,第二種方法就是用直接生成的方法建立實體模型,第三種方法是靠計算機輔助設計軟件建立模型,然后將其導入到ANSYS軟件中進行有限元分析[3]。對于形體結構不太復雜的模型來分析,前兩種方法均可適用,沒有本質的區別。但是,對于形體結構非常復雜的模型來說,最好選擇第第三種建立模型的方法。本文是選擇第一種方法建立模型并進行有限元分析的。模型如圖1所示。

圖1 三維模型

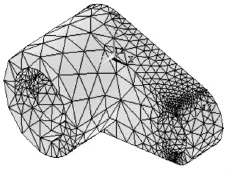

1.2網格劃分

ANSYS軟件包括自由和映射兩種網格劃分類型。自由網格對單元形狀無限制,生成的單元無特定規則,網格沒有固定的模式,對于所有模型的網格劃分都適用。自由網格是面和體網絡劃分時候的缺省設置,生成的自由網絡比較容易。自由網格的選擇可以只用四邊形單元或者只用三角形單元組成。體單元僅僅包含四面體網格,致使單元數量較多。自由網格易于生成,不須將復雜形狀的體分解為規則形狀的體[4]。現采用的網格劃分方法是:自動進行劃分,然后對半聯軸器的應力集中部位進行適當的調整。網格如圖2所示。

圖2 網格劃分

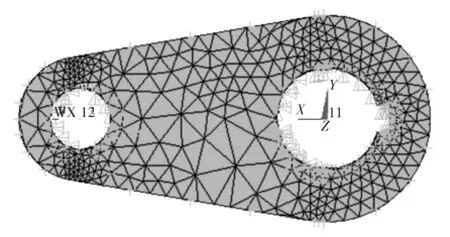

1.3施加約束

1.3.1位移約束

有限元模型的約束與實際情況緊密相連,有一定的關系,但是又不同于實際情況,經過分析,對聯軸器的基座底面和兩個孔存在進行位移約束,如圖3所示。

圖3 施加約束

1.3.2壓力約束

在聯軸器工作的時候,兩個孔內以及鍵槽的一個側面會有力的作用。對小軸孔的內圓周面和臺面施加1e6大小的載荷。對大軸孔軸臺上施加1e7的載荷,同時在鍵槽的一側施加1e5的載荷,如圖4所示。

圖4 施加約束

1.4進行求解

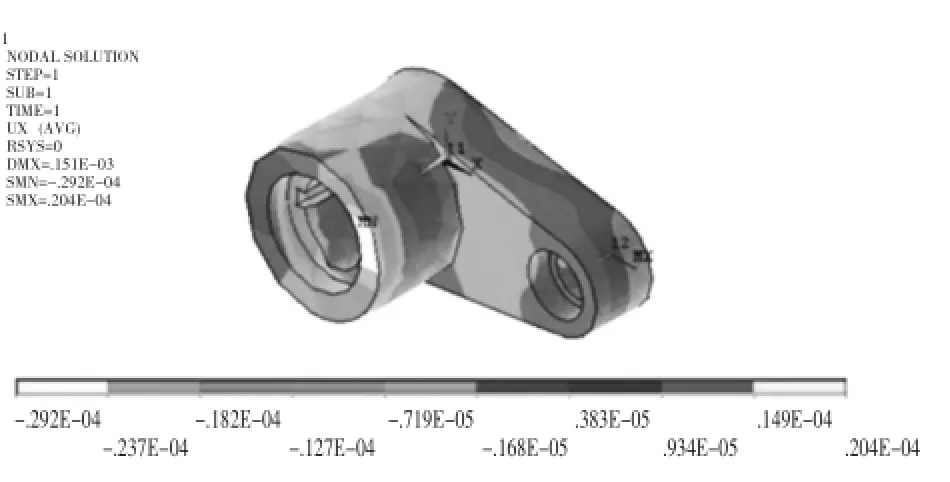

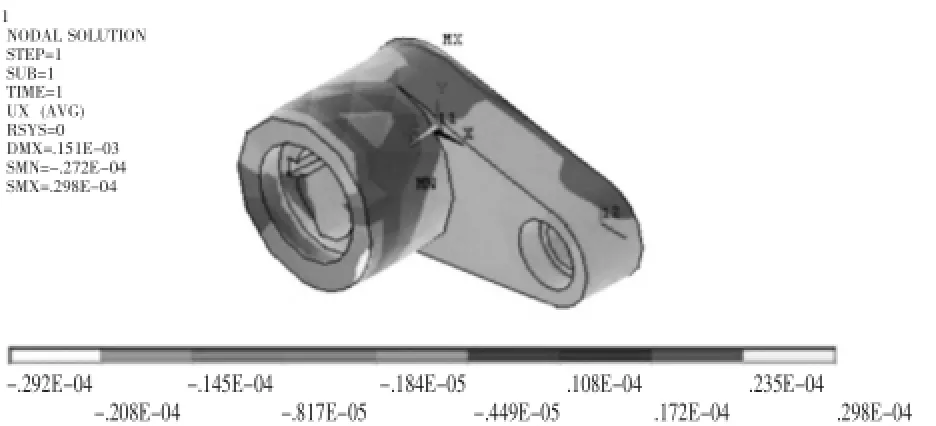

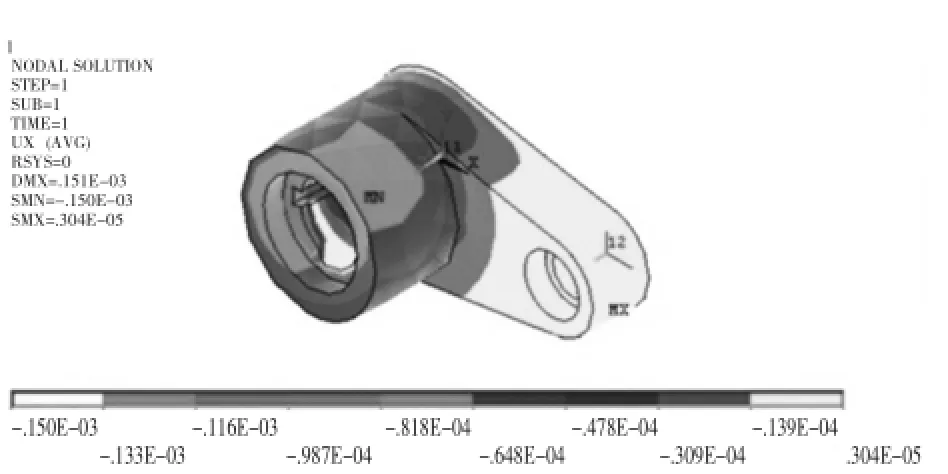

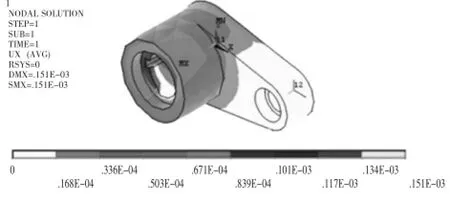

通過ANSYS軟件的分析,得到了聯軸器的的應變圖。結果是這樣的:X方向的應變分布圖如圖5所示,Y方向的如圖6所示、Z方向的如圖7所示,總的應變分布圖如圖8所示。

圖5 應變分布圖

圖6 應變分布圖

圖7 應變分布圖

圖8 應變分布圖

2 結束語

通過ANSYS軟件對聯軸器的靜態分析,本文得到聯軸器的應變分布圖。分析結果表明,最大位移發生在聯軸器的外側。最先的破壞的地方在聯軸器圓盤外緣,和實際情況相同,說明建模和分析是正確的,為聯軸器的理論分析和實際應用提供了一定的基礎。

參考文獻:

[1]張媛,劉超,郭忠瑞,等.柱銷聯軸器的有限元分析及優化設計[J].起重運輸機械,2014,(1):33-35.

[2]劉武.基于萬向聯軸器的ANSYS有限元分析[J].輕工科技械,2012,(11):58-59.

[3]張寶,蘇小平.高彈性聯軸器的靜力學仿真分析[J].機械設計與制造,2012,(2):212-214.

[4]于華波,高奇帥,柳東威,基于ANSYS的齒輪漸開線斜齒輪的齒根應力分析[J].機械設計與制造,2009,(1):84-86.

Coupling Analysis of the Static

GUAN Feng

(Shanxi Institute of Mechanical and Electrical Engineering,Changzhi Shanxi 046011,China)

Abstract:Take coupling as the research object through the finite element analysis software to establish finite element model of the coupling on the static analysis,the strain of the drawings of the coupling are obtained,and also provide the basis for the optimal design of the coupling

Key words:coupling;the strain distribution;the finite element

中圖分類號:TH133.4

文獻標識碼:A

文章編號:1672-545X(2016)03-0137-03

收稿日期:2015-12-27

作者簡介:關鋒(1980-),男,山西長治人,碩士,助教,主要從事機械設計方面的研究。