使用與滿足理論下2016春晚解讀

高振飛

摘 要 中國中央電視臺春節聯歡晚會簡稱為春晚,是中國中央電視臺為了慶祝農歷新年,在除夕之夜舉辦的現場直播的晚會。從1983年開辦至今,是中國規模最大,最受關注,持續時間最長,動用人力、物力、財力最多,且收視率最高,影響力最大的大型綜藝性晚會。2016年春晚早已落下帷幕,至此對于猴年春晚的評價出現了明顯分歧。主要表現在民間輿論場和主流媒體之間評價存在較為極端的差異。筆者就2016年春晚不同媒體的評價通過傳播學效果進行分析。

關鍵詞 春晚;使用與滿足;傳播效果

中圖分類號 G2 文獻標識碼 A 文章編號 1674-6708(2016)164-0006-03

春節聯歡晚會從1983年開辦以來,早已成為了每家每戶必看的年夜大餐,晚會采用全程直播的形式,春晚舉辦的初衷是中國中央電視臺為慶祝中國農歷新年,在除夕之夜舉辦的一臺集歌曲、舞蹈、語言類、雜技類等節目于一體的綜藝晚會。創辦初期,由央視一套綜合頻道進行直播;中期為了滿足海外華人華僑及留學生的需求,央視多個外語頻道進行同步直播;現期隨著制作技術的發展以及多平臺互動的需要,央視網、PPLIVE、CNTV等網絡媒體開始同時轉播,且多個國際頻道并機直播,國內各大,衛星衛視同步轉播。春晚演員陣容強大,節目的選取也是耗時大半年,可以說,央視春晚代表了中國綜藝晚會的最高水平,是全世界收視率最高的節目之一,其播出時長及演員數量等都創下3項吉尼斯最高記錄。然而在2016年猴年春晚上卻出現了褒貶不一的嚴重分歧。

1 理論闡述

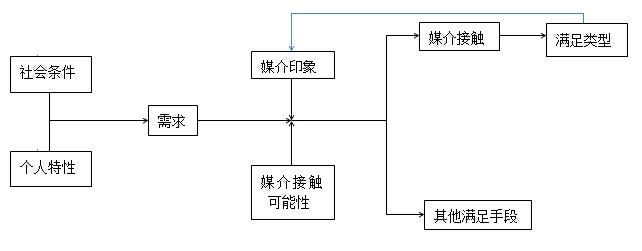

使用與滿足理論研究起源于20世紀40年代,所謂的使用與滿足理論,是指將受眾成員看作有著特定“需求”的個人,受災的媒介接觸活動視為根據特定的需求動機來“使用”媒介,從而“滿足”受眾這些“需求”的過程。在此,受眾將春晚視為個人的“需求”,春晚節目的質量水平高低、藝術水平的高低、以及其觀賞性等是否符合受眾口味,都能夠成為受眾媒介接觸行為是否得到“滿足”的衡量標準,且直接影響受眾的媒介接觸行為。若春晚制作模式僵化、呈現內容古板,將造成受眾的刻板印象。1974年傳播學家E.卡茲等人,將媒介接觸行為概括為一個“社會因素+心理因素——媒介期待——媒介接觸——需求滿足”的連鎖過程,以此過程來系統的解釋“使用與滿足”理論的過程,并提出該理論的基本模式,如圖1。

2 現象分析

社會大眾接觸媒體是為了滿足自身的某種需要,根據個人特性和社會條件選擇他們特定的需求,在此可理解為受眾根據自身社會條件和個人習慣選擇接收春晚訊息的物質載體來滿足自身觀看春晚的需求;根據以往對于春晚的印象,習慣性選擇觀看春晚,而媒介接觸的可能性剛好可以滿足對于觀看春晚的需求;無論媒介接觸是否滿足于此次需求,都將影響媒介印象,影響下次對于該媒介的選擇。這只是對于春晚在接收載體上的一種選擇,然后在傳播效果上,2016年春晚的評價涇渭分明,形成了兩大輿論場。首先是以主流媒體為代表的官方輿論場,對2016年春晚持有高度贊譽;其次是以自媒體為代表的民間話語體系,認為2016年春晚不過是一場時長4.5小時的“新聞聯播”。兩個輿論場的對立也體現出春晚的二重屬性。

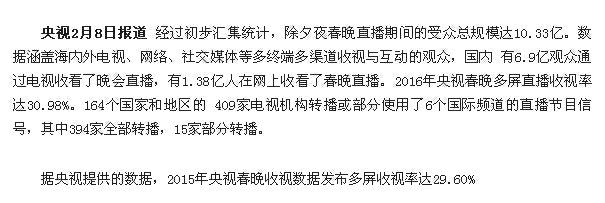

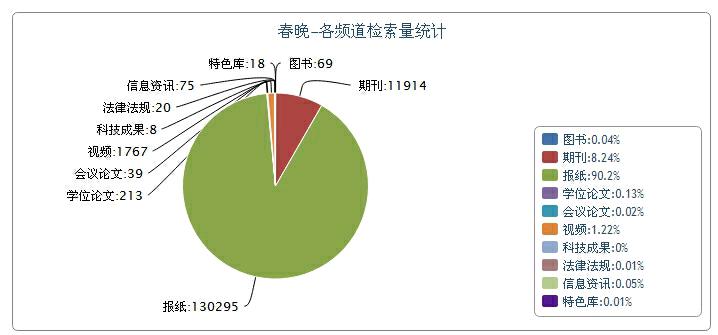

圖3為關于春晚各頻道檢索量統計及報紙關注熱點趨勢。就此,在各頻道檢索量中,報紙占90.2%左右,足以展示出以報紙為代表的主流媒體對于春晚的關注度;2006—2016年10年間,在報紙關注熱點趨勢中,2016年篇數為13?722,在峰值最大的2013年,其命中篇數為21?479。可見在主流媒體話語中,一年一度的“年夜飯”備受關注。而與此形成鮮明對比的則是網絡自媒體毀譽參半的評價。

主流媒體一致的好評卻在“互聯網+”、人人都有麥克風的時代中受到質疑。根據搜狐數據,部分網站整合PGC領域之后,自媒體出品人數量增長迅速,根據搜狐數據顯示,入駐某網站專業出品人約1?800名,共打造近萬個欄目,生產視頻35萬條。平臺月瀏覽量達6億,月點擊次數超18億。其中已有200位出品人的累積播放量在5?000萬以上,約占整體10%。自媒體數量迅猛之勢下質量也良莠不齊,低俗媚俗惡俗現象在網絡世界反受追捧。在使用與滿足理論中,受眾的媒介接觸是根據自身的需求對媒介內容進行選擇的活動,極大程度上表現了受眾的能動性。互聯網時代下,受眾可以低門檻、低成本、輕松便捷、突破時空界限的發表對于某一事件的看法,表達自己的意見,以個人的標準評判一場晚會的水平,個人行為或許能帶來鍵盤社會的搖旗吶喊,但是各抒己見并不僅是一家之言或一言以蔽。在法不責眾的心理作祟下,也滋長了網絡暴力、群體非理性的萌芽。

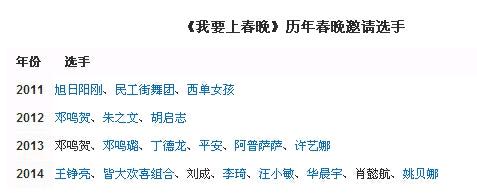

在使用與滿足理論中,揭示了受眾使用媒介形態的多樣性,強調了對傳播效果的制約主要受受眾需求影響。網絡時代信息海量增長,受眾在巨大的信息壓力之下,受從眾心理影響,會認為大部分人提供的信息或意見的正確率要遠大于少部分人,由此,個人對多數人的意見或提供的信息持信任態度。但是這種心理之下,受眾極易人云亦云,失去自我的判斷能力。在春晚的評價中,褒貶相差懸殊,然而,值得肯定的是,整臺晚會依舊存在可取之處,節目的選取不單是春晚導演組的一意孤行。其中2010年央視綜藝頻道開辦的欄目《我要上春晚》就是為各類演藝明星及普通百姓提供的自我展示的機會,同時也是登上春晚大舞臺的機會,節目還在現場設立評審團。在臨近春晚的特別節目中,邀請春晚主創參與錄制,以評審的身份選出登上春晚舞臺的節目,并當場宣布結果。

在傳播效果中,春晚的傳播效果在一定程度上突破了“適度效果”理論,春晚以一種“無所恃”的姿態,突破了受眾對于傳播效果的制約作用。眾口難調似乎成為了每一屆春晚的開脫詞,全民文化程度的提高,受眾審美水平的提升,都將為每一屆春晚的制作提出更高要求,真正辦好百姓的春晚、大眾的舞臺才能使受眾的使用得到滿足。

3 結論

使用與滿足是傳播學效果研究其中的一個分支,在受眾在使用媒介的過程中,需求得以滿足,媒介印象良好必然刺激需求的不斷攀升。春晚作為全體華人每年農歷新年的期待之一,伴隨著一代又一代人的成長,褒貶不一的評價是受眾對于春晚強烈期待之后的失望,也是春晚改良創新完善的苦口良藥。

春晚以全覆蓋、全媒體的技術手段、媒介載體,使媒介接觸可能性變為媒介接觸必然性,著實推動了使用與滿足理論的發展。

參考文獻

[1]張小元.回歸與超越—理論新聞學[M].四川:四川大學出版社,2007.

[2]郭慶光.傳播學教程[M].北京:中國人民大學出版社,2011.

[3]2015年度搜狐數據.