關于徑流小區若干技術問題的研究

左長清,郭乾坤

(中國水利水電科學研究院/水利部 水土保持生態工程技術研究中心,北京 100048)

?

關于徑流小區若干技術問題的研究

左長清,郭乾坤

(中國水利水電科學研究院/水利部 水土保持生態工程技術研究中心,北京 100048)

[摘要]作為水土流失定量觀測常用的技術方法,徑流小區法廣泛應用于世界各地。我國也修建了眾多徑流小區并取得了豐富的研究成果。然而,目前在徑流小區建設和觀測過程中仍存在一些亟待解決的技術問題,如:徑流小區規格不統一、選址及布設代表性不強、修筑不標準、量水設施無校核率定、數據采集與取樣操作不規范、記錄整理與小區維護管理不規范等。這些問題影響了觀測數據的準確性,也降低了研究成果的適應性。針對以上問題,提出了四條應對措施及建議:完善技術規范,優化頂層設計;明確小區標準,確立比較效應;以需求定規模,完善基礎設施;編制操作規程,培訓觀測人員。

1徑流小區發展簡史

1.1徑流小區的由來

徑流小區是水土流失定量定位觀測的基礎,是獲取當地徑流泥沙量最常用、最準確、最經典的方法之一。早在19世紀后期,德國科學家Ewald Wollny為開展土壤侵蝕研究修建了坡面徑流小區,這是世界范圍內首次運用徑流小區方法研究水力侵蝕[1]。此后,美國學者于1912年開始運用徑流小區觀測土壤侵蝕[2],當時的小區面積為4 hm2。由于這種徑流小區面積較大,觀測較為復雜,故1917年Miller教授在密蘇里州的研究[3]將小區面積改為0.005 hm2,即6 ft(1.83 m)寬、90.75 ft(27.66 m)長。隨后,被稱為美國水土保持之父的Bennett教授,先后在美國范圍內建立了10個試驗站,沿用了Miller的小區觀測方法[4]開展了水土流失研究。Cook[5]教授于1936年運用徑流小區觀測資料,開始了美國土壤侵蝕定量研究。到了1954年,為了解決大量增加的試驗數據的可比性及方程的區域局限性,美國農業部在普渡大學(Purdue University)成立了國家水土流失資料中心,并于1956年以農業手冊282號的形式正式出版了通用土壤流失方程USLE(Universal Soil Loss Equation),于1978年發表了537號新版USLE方程,1997年發表了703號修訂通用土壤流失方程RUSLE(Revised Universal Soil Loss Equation),用于指導土壤侵蝕研究工作[4]。隨著研究的深入,徑流小區法在歐洲、澳洲、非洲等地土壤侵蝕研究中也得到了廣泛的應用,如Cerdan等[6-9]曾對歐洲、澳洲和非洲等地徑流小區法的研究成果進行了相應的匯總與報道。

1.2我國徑流小區的發展狀況

我國運用徑流小區法進行水土流失定量觀測的研究始于1922年,在美國科學家Lowdermilk的幫助下,在山西的沁源、寧武和山東的青島等地分別修建了徑流小區以觀測森林植被對土壤流失的影響。1941年,我國分別在甘肅天水市和陜西西安市長安區建立了隴南水土保持試驗區和關中水土保持試驗區。1951年和1952年黃河水利委員會分別在甘肅西峰和陜西綏德建立了水土保持試驗站,這便與早期建成的天水站共同組成了黃河水利委員會如今的三大水土保持試驗站。隨后,福建長汀和安溪、江西興國、湖北黃岡、湖南衡陽、山東沂蒙等地也相繼建立了坡面徑流小區。尤其以1973年中國科學院水保所在陜西安塞建立的水土保持綜合治理試驗基地最具代表性,建設了各種徑流小區160多個,有的至今還在觀測中[10]。1980年之后,我國的水土保持研究事業進入了一個快速發展的階段,全國各地紛紛建立了數量眾多的徑流小區,這些小區的實測數據為我國水土流失定量研究和水土保持效應評價提供了有力的支撐,大大促進了我國水土流失方程和水土保持效應評價模型的發展。主要成果包括以下幾個方面:一是研究了降雨、徑流和土壤侵蝕量之間的關系,推算出各地各種土壤類型的水土流失量,獲得了水土保持單項及多項措施對水土流失的影響及其減水減沙、蓄水保土效益數據;二是研究了降雨侵蝕力、土壤可蝕性、地形(坡度、坡長)、植被覆蓋、工程措施、耕作方式等相關因素對水土流失的貢獻率,并以此為基礎,構建了區域性的水土流失方程;三是探索了將徑流小區觀測資料應用到坡面乃至流域尺度,進行坡面和流域尺度侵蝕量計算的可行性分析,推算建立了流域產沙與徑流模型。

各地學者根據本地區徑流小區的觀測結果,以USLE等廣泛應用的模型為藍本,結合區域的實際情況,構建了許多適用于當地尺度的土壤侵蝕預報模型,為探索區域尺度水土流失規律、制定當地水土保持綜合治理措施提供了重要的參考。目前,我國較為常見的區域性土壤侵蝕方程有花崗巖地區[11]、紅壤地區[12-13]、北京山區[14]、黑土地區[15]、遼北低山丘陵區[16]、滇東北山區坡耕地[17]、東南沿海地區[18]、沂蒙山區[19]、廣東沿海地區[20]、黃土高原坡耕地[21]土壤侵蝕方程,其中劉寶元等[22]建立的中國水土流失方程被推薦用于全國水土流失專項普查。 但由于地域遼闊,不同區域的自然條件差異較大,而且我國現有小區的設計標準、修建方式、采樣方式等均不統一,難以像美國那樣利用全國各地徑流小區觀測資料構建一個全國性的土壤侵蝕測報模型。為了解決這一問題,2000年水利部水土保持監測中心啟動了“全國水土保持監測網絡和信息系統建設項目”,項目分兩期實施,在全國共建立了738個監測點,其中:觀測場40個、小流域控制站338個、坡面徑流場316個、風力侵蝕監測點31個、重力侵蝕監測點4個、混合侵蝕監測點5個、凍融侵蝕監測點4個。通過這些措施對全國觀測站點進行了相對合理的布局,但在徑流小區建設過程中仍存在著諸多技術問題亟待解決。

2常見的技術問題

2.1徑流小區規格不統一

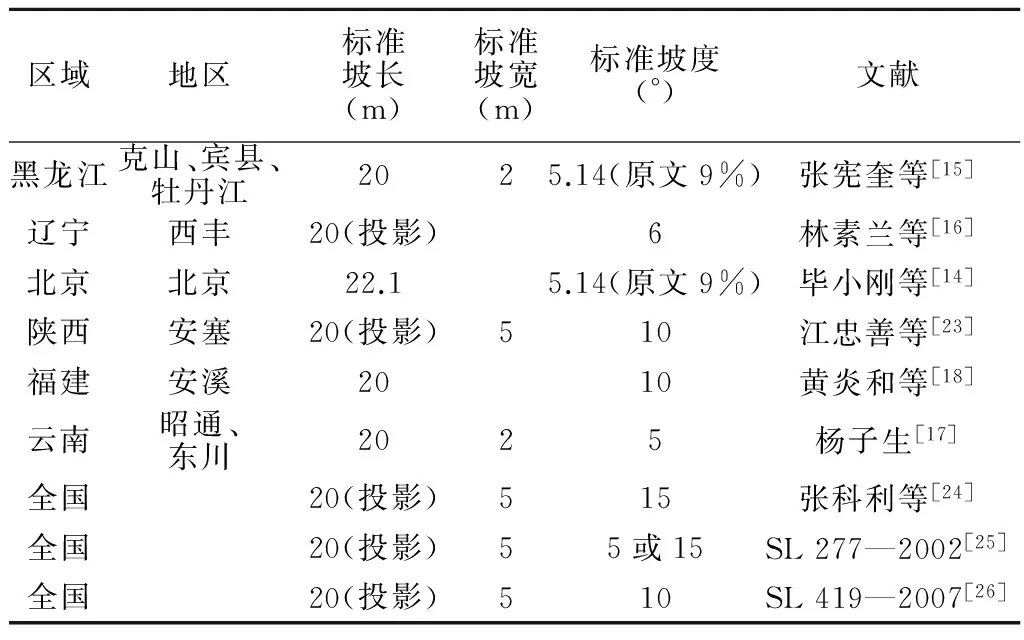

在我國建立的徑流小區大體可分為兩類:一類是為探索水土流失規律或建立土壤流失預報方程而修建的標準徑流小區;另一類是為研究水土保持效應或比較各種措施優劣而修建的對比徑流小區。無論進行哪類研究,都必須基于一個可以進行比較的基準平臺。美國之所以能夠建立通用土壤流失方程,是因為美國規定坡度為9%,水平投影坡長為22.13 m,連續保持清耕狀態且實行順坡耕作的小區為標準小區這樣一個基準平臺。但在我國還沒有形成一個統一的基準平臺或標準規定,導致各地建立的水土流失方程只能代表當地的某一特定狀態,對域外地區的指導作用有限。我國學者在研究不同區域的水土流失規律或后期制定相關水利行業技術標準時,確定了標準小區的特征(表1)。由表1可以看出:我國徑流小區的坡長大體取值20 m,有的并未標明是水平投影還是實際坡長;寬度為2~5 m;坡度則無定值,差別較大,目前尚無一個公認的標準。

表1 我國不同地區徑流小區基本情況

2.2徑流小區選址及布設代表性不強

徑流小區選址是一件宏觀而又具體的工作:從宏觀方面而言,有區域代表性、水土流失類型代表性和土壤性狀代表性等;從具體方面而言,有自然條件相似性、基礎條件穩定性等。這既能反映觀測站點的地位和作用,又是獲取準確觀測數據的基礎,還是關系觀測站點生命力的關鍵要素。從現有的徑流小區布局來看,還存在著空間布局不合理的情況:一些重要的區域和水土流失類型區徑流小區布設還為空白,不能滿足水土流失監測需求;有的已建成徑流小區代表性不強,不能全面反映該區域水土流失類型;有的布設小區沒有重視地形和方位的變化,如圍繞一個山包或不同坡位而建等,同一場降雨受風力的影響可能產生不同的受雨量,影響觀測精度和對比結果。另外,徑流小區選址還應該考慮該處的基礎條件,如土地權屬清晰、群眾基礎好等,最好是利用已有的水文站點、科研院所試驗點或重點治理工程監測點。若選擇新址,尤其要重視明確土地使用權屬問題,避免土地糾紛,以免影響后續工作,如貴州省下司水土保持監測點歷時兩年未能解決用地問題[27],類似這樣的問題在全國還比較突出。

2.3徑流小區修筑不標準

徑流小區的修筑是獲取準確觀測數據的重要環節。目前修筑徑流小區存在的主要問題:一是在修筑過程中對小區下墊面處理不夠重視,往往忽略了在修筑小區時必須保持整地措施、修筑工藝和程序的一致性。選擇布設小區的坡面多凹凸不平,甚至起伏較大,因此修筑小區時需要修整坡面。由于沒有具體規定,有的小區的開挖面很大,甚至為了保持一定坡度而上挖下填,上面造成心土出露,下面形成的松土也未碾壓至原狀土壤容重而改變了土壤結構,影響徑流入滲和土壤侵蝕量的收集。二是小區的防護不能滿足需求。小區的防護措施有邊墻和保護帶。小區邊墻多由水泥、磚塊、混凝土預制件或金屬板等材料修筑成矩形,高出地面20~30 cm用于阻擋外來地表徑流進入,埋入地下30~40 cm用于阻隔小區內的地下徑流流出。一般單面邊墻多修成刀刃形斜角,斜面向外;連體邊墻多做成V形用于排水,防止多余的水量進入。許多徑流小區邊墻在修筑時沒有達到這些標準要求,影響了地表徑流的觀測精度。三是徑流小區周邊保護帶或隔離帶設置不能滿足要求。設置保護帶或隔離帶的目的是防止牲畜和人為破壞,消除邊際影響。保護帶一般寬度為2 m,且保持與周邊自然環境的一致性,必要時外圍還可設置柵欄防護。而現有很多小區保護帶的寬度和防護效果不能滿足此標準要求,且人畜可自由出入,導致觀測設施損毀,影響觀測質量。四是小區下端的集流槽設置不規范或根本沒有。集流槽是用來平順承接小區的地表徑流和泥沙的收集裝置,該集流槽上沿必須保持與小區下坡面同高,槽底向出水口傾斜,斜度最好達到泥沙不發生沉積為宜。而現有的觀測小區絕大部分不能滿足此要求:有的小區因坡面沉降,導致集流槽高出坡面而不能承接徑流泥沙;有的干脆不設集流槽而直接導入出水口;還有的圖省事,將地表徑流泥沙直接引入封閉的鐵皮三角斗內,然后再接入集流桶,造成大量泥沙滯留在三角斗內,致使測出的土壤侵蝕量偏小。凡此種種,采集的資料不能客觀地反映真實情況。

2.4量水設施無校核率定

量水設施是獲取定量觀測數據最有效的裝置。它由引流槽或引流管、徑流池或集流桶、分流堰或分流孔、分流池(桶)和量水標尺等幾個部分組成。當地表徑流泥沙通過集流槽匯集由引流管進入徑流池后,徑流池便成為重要的量水設施。它的容量一般都是按照當地50年一遇降雨標準設計的,當然還要參考當地的最大徑流系數,以最大一次降雨過程中最大一次產流系數計算不溢流為準。在這一環節,通常會出現徑流池偏大或偏小的情況,如徑流池偏大會造成浪費,也給觀測操作帶來不便,如徑流池偏小會產生溢流而不能進行有效量測。一般在降雨量較大的地區應考慮分流,在降雨量特大的地區還應考慮多級分流。常用的分流方法有量水堰和多孔分流。在這一環節常出現分流堰計算誤差、分流堰安裝不水平等問題造成分流不準確。一般情況下,分級越多,產生誤差的可能性越大。因此,量水設施建成后在觀測之前必須進行率定校正。另外,一些地方在取樣或清洗過程中,搬動或挪移集流桶產生位移,不能回歸原位。如果是這樣,就必須再一次進行率定校正,否則,由此產生的實際誤差是不可彌補的。再就是多孔分流有很多不在同一水平面上,分流管長短及傾斜角度不一,間距不一,這些都會影響分流質量和觀測精度。

2.5數據采集與取樣操作不規范

數據采集與取樣操作是野外獲得準確的觀測數據的最后一個環節。一般數據采集方法主要可以分為傳統方法和現代方法兩類。現代方法主要包括振動法、光電法、γ射線法、超聲法和激光法等,這些方法大多可以直接讀取數據,比較省事[28],但受野外條件和儀器設備成熟度的影響,絕大多數還處于試驗研究階段,未能得到廣泛的應用和認可。現在全國各地絕大部分徑流小區數據采集仍然采用傳統方法。傳統方法現場只有部分自計記錄儀,只能實現徑流池水量的數據采集,而泥沙部分都需要取樣分析。一般情況下,取樣量越大,頻次越多,效果越好。每次降雨后都要全面收集水土流失量,包括集流槽滯留的泥沙、徑流池和分流桶內的懸移質與推移質。收集的集流槽滯留泥沙和推移質,如果量小可直接烘干稱重,如果量大則需要取樣烘干稱重。對于懸移質部分,如果量小不必分層取樣,將集流桶和分流桶中的渾水攪勻后取出樣品,如果量大最好采取分層取樣的方法,取樣時先將池中的水樣攪勻,用濾紙過濾再烘干稱量[29-30]。這一環節容易出現問題的地方,一是集流槽滯留的泥沙漏測;二是徑流池中的水樣攪拌不均勻,或取樣時候把握不準,取樣代表性不強等;三是將沉積在池底邊角的泥沙丟棄,造成取樣不全而引起土壤侵蝕量測定值偏小,不能客觀地反映真實情況。

2.6記錄整理與小區維護管理需要加強

取樣記錄要采用統一設計的原始記錄表,詳細準確地記錄每項觀測內容和取樣量,并進行及時復核。此外,還要對各小區措施是否有損毀、植物生長情況(如植物高度、郁閉度、覆蓋度等)、人為活動情況(如翻耕、整地、種植、收獲等關鍵時期)予以記錄整理,以便后續查驗分析。

為了確保觀測獲得準確的數據,管理人員應經常到小區巡查,重點檢查小區周邊是否有影響徑流的情況、觀測裝置是否損壞開裂、集流裝置是否滲漏,一旦發現問題及時處理。特別是在大風大雨天氣更要外出巡查,防止樹葉雜物等阻擋分流堰孔,一旦出現這樣的情況要及時排除,以免影響觀測精度。

3應對措施及建議

綜上,全面分析了我國徑流小區在建設和運行過程中存在的若干常見的技術問題,這些問題的存在極大地影響了觀測數據的準確性,也大大地降低了研究成果的適應性。為了改變這種地域分割、項目分散、質量水平較低、數據成果不能共享的被動局面,提出以下應對措施及建議,與同仁們共同研究商討。

3.1完善技術規范,優化頂層設計

到目前為止,我國涉及徑流小區的技術規范有1988年制定的《水土保持試驗規范》(SD 239—87)[31],2002年頒布的《水土保持監測技術規程》(SL 277—2002)[25],2007年頒布的《水土保持試驗規程》(SL 419—2007)[26]等。這些行業規范并沒有全面反映徑流小區的技術要素,也沒有區分徑流小區的性質。因此,目前我國迫切需要進一步完善徑流小區技術規范,必要時制定專門的徑流小區技術標準。

我國現已建立738個水土保持監測點、104個水土保持科技示范園,再加上各有關研究課題布設的徑流小區,徑流小區總數已達數千個。在這個基礎上,按照全國一盤棋的思想優化頂層設計,根據不同區域、不同水土流失類型、不同土壤狀況和不同水土保持措施等進行徑流小區布設,堅持數年,定能建立中國的通用土壤流失方程。

3.2明確小區標準,確立比較效應

美國之所以能建立通用土壤流失方程,是因為美國規定了標準徑流小區。根據我國的具體情況,比如規定標準小區的水平投影坡長為20 m,水平垂直寬度為5 m,即20 m×5 m;坡度不作硬性規定,5°~25°均可,只要能代表當地通常的農耕地狀態和生產習慣就行;必須犁耕到正常耕作深度,犁耕后即實施耕耙整平,必要時應破除結皮;將連續保持清耕狀態的小區作為標準小區,與之相對應的小區就是一般措施小區,它的投影面積、坡度坡長、坡位坡向和操作流程均應與標準小區一致,不同之處只有處理措施。標準小區觀測的數據既可用于建立中國的通用土壤流失方程,亦可作為當地的對照參數,用于水土流失規律研究和水土保持效益計算。這樣,使標準小區和一般措施小區在一個相對標準統一的平臺上進行比較,才有可比性,才能得出令人信服的比較效應。

3.3以需求定規模,完善基礎設施

按照全國水土保持分區,結合行政管理區域和已具備條件的監測站點進行總量控制。一級分區結合流域中心站、二級分區結合省級行政轄區、三級分區結合科技示范園,都應布設監測站點,特別類型區可增設監測站點。以這些站點作為基本框架,進行連續、長期的觀測。不足部分可依托已有的基礎設施和相關研究課題補充完善,待其完成使命后,可以轉移或撤銷。一般情況下,區域代表性越大、重要性越強的站點,布置的觀測小區應越多,觀測的內容應越豐富。

新建徑流小區既要按規范要求,也要充分利用當地的基礎條件,如結合現有的水文站點、科研院所試驗點及重點工程監測點,達到費省效宏的目的。對于現有徑流小區要進行校核分析,不能滿足觀測需要的要改建。特別要注意下墊面處理要達到與當地的土質條件一致,周邊的不利影響要消除,小區內的徑流入滲要平順通暢,收集的徑流泥沙要全面,設施要完好,開裂損壞的要及時修復,力求做到真實、客觀、準確。

3.4編制操作規程,培訓觀測人員

各站點要重視管理制度建設和技術人員培訓。凡是可能影響數據質量和成果水平的,如取樣、清洗、率定等具體工作,都要編制操作規程,嚴格操作程序。針對試驗的內容,明確影響因子,統一制作記錄表格,防止漏測和錯測。針對量水分流堰,要現場校核率定。在觀測過程中,發生挪移或搬動儀器設備的,要及時回歸原位,必要時要重新率定。總之,要切實提高管理和觀測人員素質,確保原始記錄的準確性,為建立中國的通用土壤流失方程和水土保持效益評價體系奠定堅實的基礎。

[參考文獻]

[1] Baver L D. Ewald Wollny—a pioneer in soil and water conservation research[J].Soil Science Society Proceedings,1939,3(C):330-333.

[2] Meyer L D.Evolution of the universal soil loss equation[J].Journal of Soil and Water Conservation,1984,39(2):99-104.

[3] Miller M F. Waste through soil erosion[J].Journal of American Society of Agronomy,1926,18(2):153-160.

[4] 謝云,林燕,張巖.通用土壤流失方程的發展與應用[J].地理科學進展,2003,22(3):279-287.

[5] Cook H L.The nature and controlling variables of the water erosion process[J].Soil Science Society of American Journal,1937,1(C):60-64.

[6] Cerdan O,Govers G,Le Bissonnais Y L,et al.Rates and spatial variations of soil erosion in Europe:A study based on erosion plot data[J].Geomorphology,2010,122(S1-2):167-177.

[7] Lu H,Prosser I P,Moran C J,et al.Predicting sheet wash and rill erosion over the Australian continent[J].Australian Journal of Soil Research,2003,41(6):1037-1062.

[8] Roose E J.Use of the universal soil loss equation to predict erosion in West Africa[C]//Soil Erosion: Prediction and Control.Ankeny,Iowa:Soil Conservation Society of America,1977: 60-74.

[9] Stocking M.Rates of erosion and sediment yield in the African environment[C]//Walling D E,Foster S S D,Wurzel P.Challenges in African Hydrology and Water Resources (Proceedings of the Harare Symposium).International Association of Hydrological Sciences,1984:285-295.

[10] 郭索彥,李智廣.我國水土保持監測的發展歷程與成就[J].中國水土保持科學,2009,7(5):19-24.

[11] 左長清.風化花崗巖土壤侵蝕規律和預測方程的探討[J].水土保持通報,1987,7(3):53-57.

[12] 秦偉,左長清,鄭海金,等.贛北紅壤坡地土壤流失方程關鍵因子的確定[J].農業工程學報,2013,29(21):115-125.

[13] 左長清.紅壤坡地水土資源保育與調控[M].北京:科學出版社,2015:322-324.

[14] 畢小剛,段淑懷,李永貴,等.北京山區土壤流失方程探討[J].中國水土保持科學,2006,4(4):6-13.

[15] 張憲奎,許靖華,盧秀琴,等.黑龍江省土壤流失方程的研究[J].水土保持通報,1992,12(4):1-9,18.

[16] 林素蘭,黃毅,聶振剛,等.遼北低山丘陵區坡耕地土壤流失方程的建立[J].土壤通報,1997,28(6):251-253.

[17] 楊子生.滇東北山區坡耕地土壤流失方程研究[J].水土保持通報,1999,19(1):1-9.

[18] 黃炎和,盧程隆,付勤,等.閩東南土壤流失預報研究[J].水土保持學報,1993,7(4):13-18.

[19] 張文海,張行南,高之棟.蘇北花崗片麻巖地區USLE模型的試驗研究[J].水土保持研究,2009,16(4):63-67.

[20] 陳法揚,王志明.通用土壤流失方程在小良水土保持試驗站的應用[J].水土保持通報,1992,12(1):23-41.

[21] 吳發啟,趙曉光,劉秉正.黃土高原南部坡耕地土壤侵蝕預報[J].土壤侵蝕與水土保持學報,1998,4(2):72-76.

[22] Liu Baoyuan,Zhang Keli,Xie Yun.An empirical soil loss equation[C]// Proceedings of the 12th International Soil Conservation Organization Conference.Beijing:Tsinghua University Press,2002:2-15.

[23] 江忠善,劉志,賈志偉.地形因素與坡地水土流失關系的研究[J].中國科學院水利部西北水土保持研究所集刊:黃土高原試驗區土壤侵蝕和綜合治理減沙效益研究專集,1990:1-8.

[24] 張科利,劉寶元,蔡永明.土壤侵蝕預報研究中的標準小區問題論證[J].地理研究,2000,19(3):297-302.

[25] 中華人民共和國水利部.SL 277—2002 水土保持監測技術規程[S].北京:中國水利水電出版社,2002:20-22.

[26] 中華人民共和國水利部.SL 419-2007 水土保持試驗規程[S].北京:中國水利水電出版社,2008:17-20.

[27] 顧再柯,劉鳳仙.貴州省水土保持監測點徑流小區存在問題與優化對策[J].水土保持通報,2009,29(2):18-20.

[28] 方彥軍,張紅梅,程瑛.含沙量測量的新進展[J].武漢水利電力大學學報,1999,32(3):55-56.

[29] 符素華,付金生,王曉嵐,等.徑流小區集流桶含沙量測量方法研究[J].水土保持通報,2003,23(6):39-41.

[30] 葉芝菡,劉寶元,路炳軍,等.徑流小區集流桶含沙量全深剖面采樣器的研制與試驗[J].泥沙研究,2005(3):24-29.

[31] 中華人民共和國水利電力部.SD 239—87 水土保持試驗規范[S].北京:水利電力出版社,1987:14-17.

(責任編輯李楊楊)

[中圖分類號]S157.1

[文獻標識碼]A

[文章編號]1000-0941(2016)06-0043-05

[作者簡介]左長清(1956—),男,湖南衡陽市人,教授級高級工程師,博士,主要從事水土保持科學研究。

[收稿日期]2015-12-15

[關鍵詞]徑流小區;標準小區;技術問題;量水設施;操作規程