流域生態學的發展困境

——來自河流景觀的啟示

楊海樂,陳家寬, 2,*

1 復旦大學生物多樣性科學研究所,上海 200438 2 南昌大學生命科學研究院流域生態學研究所,南昌 330031

?

流域生態學的發展困境

——來自河流景觀的啟示

楊海樂1,陳家寬1, 2,*

1 復旦大學生物多樣性科學研究所,上海200438 2 南昌大學生命科學研究院流域生態學研究所,南昌330031

摘要:隨著中國生態環境問題越來越多地呈現出流域特性,流域生態研究的重要性和緊迫性也日漸凸顯。整合流域生態研究,形成一個有效的研究體系,流域生態學迄今未能予以實現。通過對“流域生態學”和“河流景觀”這兩個相近概念提出過程的比較研究,探討流域生態學發展困境產生的原因,為流域生態研究體系的構建提供思路。分析結果顯示流域生態學目前主要存在兩個不足:1)因為提出流域生態學概念的關鍵現實需求不明確,導致難以確定其核心科學問題;2)因為沒有相應的流域生態系統概念模型,進而也就難以帶動相關研究落實跟進。要推進流域生態學的發展,第一步要做的就是明確流域生態研究體系構建的核心現實需求,并對流域生態系統進行一個概念模型上的相應設計。

關鍵詞:流域生態學;河流景觀;流域

隨著中國生態環境問題呈現出越來越強的流域性特征[1],政府和公眾對流域生態研究越來越重視和關注,尤其是在生態文明建設和長江經濟帶建設的發展背景下。雖然流域生態研究蓬勃開展,但多散布在各傳統學科的邊緣,不成體系。1997年提出的流域生態學[2]力圖整合相關研究以形成體系,但因為種種原因并沒有得到理想的發展[3]。通過與河流景觀的提出和發展的對比,本文發現流域生態學目前尚存在兩個不足:1)因為提出流域生態學概念的核心現實需求不明確,導致其核心科學問題難以確定;2)因為沒有相應的流域生態系統概念模型,進而導致難以帶動相關研究落實跟進。而這兩個不足是流域生態學發展繞不開的問題,因此建議將彌補這兩個缺陷作為推進流域生態學發展的最緊要的工作來做。

1研究背景及研究方法

回顧近現代科技發展史,流域研究至少可追溯到1915年猶他州的流域性水土流失對比實驗[4],而典型的流域生態研究也至少可追溯到1939年D.S. Rawson對流域與水體營養鹽之間關系的研究[5- 6]。在國內,水土保持工作也于1933年開始[7],1980年代初提出山-江-湖模型[8- 9],同時湖泊富營養化治理也開始投向流域層面[10],1991年饒正富將社會-經濟-自然復合生態系統概念[11]引入流域,提出具有復合特征的流域生態系統概念[12]。從最早的流域研究到現在,數十年來,研究方向逐漸多樣,各方向也都獲得不同程度的發展,但也都是散布于各相關傳統學科——諸如地理學、地貌學、水文學、地球化學、生態學、經濟學、管理學,各自為戰。

1997年,蔡慶華等從淡水生態學家的視角出發,為克服傳統淡水生態學只關注水體的局限性,針對淡水生態系統向流域尺度拓展而提出流域生態學(watershed ecology)概念[2],“但由于多方面的限制,使得這個看似很有生命力的學科僅僅停留在概念探討上,或者退化成研究‘流域內的生態學’問題”[3]。換句話講,也就是說流域生態學概念的提出并沒有為流域生態的相關研究提供框架性的指導,并沒有將紛繁多樣的流域生態相關研究組織整合起來形成一個體系,流域生態學還只是個概念,流域生態相關研究也還沿著各自的軌跡發展。為什么會產生這樣一個困境?怎么擺脫這樣一個困境?這個問題的提出,應該并非肇始于本文,但如何解答這個問題,尚未有學者認真深入地對其進行討論。回答這個問題有兩種路徑:1)全面梳理相關文獻,從自身發展中找問題解決問題,2)找具有一定可比性的領域,從對比中找差距彌補差距。

前一條路徑最常用也最易為人理解,通過全面的文獻梳理能夠盡可能全面地列出存在的問題,但同時也存在兩個困難:1)文獻龐雜,易發生疏漏;2)問題零碎,易浮于表面,進而也就導致操作繁難,容易抓不住關鍵問題。第二條路徑相對簡易,通過對比可以比較方便地找到發展過程和內在結構中的缺陷,但存在兩個前提條件:1)存在一個具有可比性且發展較好的研究方向;2)對方的成功經驗對于本研究方向具有可借鑒性。鑒于第一條路徑較難操作且難達成,同時很幸運地找到了一個發展比較好且具有可比性的研究方向——河流景觀,所以選擇第二條路徑。河流景觀(riverine landscape, riverscape)是J.V. Ward于1998年為解決傳統河流生態學只關注河道的局限性,針對要超越河道將整個河流系統作為一個整體而提出的重要概念[13],此概念的提出在學界引起不小的反響與討論,在之后的研究實踐過程中也有積極的發展[14]。

整體來看,流域生態學和河流景觀這兩個概念都是從淡水生態學出發,通過空間尺度的拓展以尋求對研究對象更為全面的理解把握,但兩個概念的側重點不同。假設側重點的不同是適應各自實際需求的表現,而不是造成發展困境的因素,同時假設河流景觀的發展經驗是可借鑒的,那么比較其提出與發展過程中的內在差異就能夠找出產生困境的關鍵原因,并且通過彌補不足就能夠在一定程度上解決關鍵問題,因為提出與發展過程中的形式和邏輯上的不足,反映到結果中就是結構上的缺陷。需要說明的是,此處所說的內在差異不是指研究內容上的差異,而是指提出與發展邏輯上的差異。當然,這里邊還有一個內含假設,即在比較中我們是能夠辨識出哪些是好的。假設概念提出時的核心設想對其后續發展具有最大影響,那么以提出流域生態學和河流景觀概念的兩篇核心文獻[2,13]為主,以相關文獻為輔,對比分析其論證的形式和邏輯,就能夠找出流域生態學內在結構上的缺陷。雖然流域生態學和河流景觀的角色定位上有所不同,一個是分支學科,一個是研究方向,但這種不同暗示的也只是流域生態學順利發展所需的必要要素要比河流景觀所需的要多一些。但在添補上那些應該多的什么之前,至少得先補齊其不足。整體來講,盡管前置假設有可能導致所得結論有一定的局限性,但這種對比分析對于流域生態學進一步發展的探討來說應該還是有所裨益。

為了讀者的便利,謹將結論和觀點先置于此,具體闡述論證由下文展開。對比分析的結果顯示流域生態學在提出的過程中有兩個缺陷,并且在之后的探討與發展中也未予以補齊。一個缺陷是沒有明確為什么要提出流域生態學概念,其核心現實需求是什么,進而也就沒有確定其核心科學問題,雖然文中提出的社會需求和研究內容也挺多,在之后的探討中列出的更多[15];另一個缺陷是沒有給出一個相應的流域生態系統(文中稱之為流域景觀系統)的概念模型,進而也就難以帶動相關研究落實跟進,雖然學界實際上做了很多流域生態的研究,但并不在流域生態學的體系之內,因為流域生態學尚未形成體系。這里有一個假設,即流域生態學的提出不是來圈地的,不是將目前已有的流域生態研究劃歸到自己的學科范圍就完事的,而是要形成一個相應的體系。因此,要推進流域生態學的發展就需要補齊缺陷,理順邏輯。我們的意見是:1)將流域生態學的目標定位明確為,整合地集成地應對交織出現的流域問題;2)明確流域問題的關鍵是以流域水循環為核心和驅動的流域過程;3)構建一個能夠有效描述流域生態系統——這個具有空間異質性且近似封閉的集合生態系統——的概念模型來抓住流域過程;4)在流域生態系統概念模型指導之下建立相應的研究體系。這也就意味著流域生態學不再是把研究領域從水生生態系統向陸地生態系統延伸的淡水生態學,而是在流域框架下的生態系統生態學和景觀生態學的融合。當然,在此要注意區分“流域內的生態學”、“流域尺度的生態學”和“流域生態學”。

2流域生態學與河流景觀概念的提出與發展簡述

2.1流域生態學概念的提出與發展

流域生態學這個概念是在20世紀中國日益關注流域層面生態問題的大背景下提出的。在我國,流域生態問題從20世紀早期就已有關注[7],到世紀末已經成為一個重點。其中80年代“山-江-湖”模型的提出是一個里程碑[8- 9],對后來的流域生態問題探討產生了深遠影響[16]。因植被破壞、圍墾過度、洪水頻發,植被恢復、退耕還林、退田還湖成為那個時代關注的主題[17- 19],尤其是在1998年長江流域大洪水之后,對其討論更成為一個迭起的高潮[20- 22],與之同時流域內生物多樣性也逐漸受到關注[23- 25],隨后對流域生態系統的認識也逐漸引起注意[26- 28]。

1997年蔡慶華等在《科技導報》上發表“流域生態學——水生態系統多樣性研究和保護的一個新途徑”一文,以一個淡水生態學家的視角從淡水生態學、生物多樣性等著眼點出發提出了流域生態學這個概念,并將其定義為“以流域為研究單元,應用等級嵌塊動態理論,研究流域內高地、沿岸帶、水體間的信息、能量、物質變動規律”的學科[2]。隨后鄧紅兵等通過與相關學科——如水文學、湖沼學、生態系統生態學、景觀生態學、水土保持與流域管理等的關聯,對當時已有理論——如社會-經濟-自然復合生態系統理論、等級系統理論、河流連續統理論、生態交錯帶理論、生物多樣性、可持續發展理論等的吸收,推進對流域生態學的思考[15],但這也只是相關資源的搜羅和潛在可能性的探索,還遠沒成為體系。此時,對流域生態學的認識開始從以淡水生態系統為核心向完整的流域生態系統拓展[15]。之后,曾有學者試圖推動流域生態學內涵的進一步發展,但有心無力[29],甚至有將流域生態學狹隘化為水文生態學之流域分支的危機[30]。

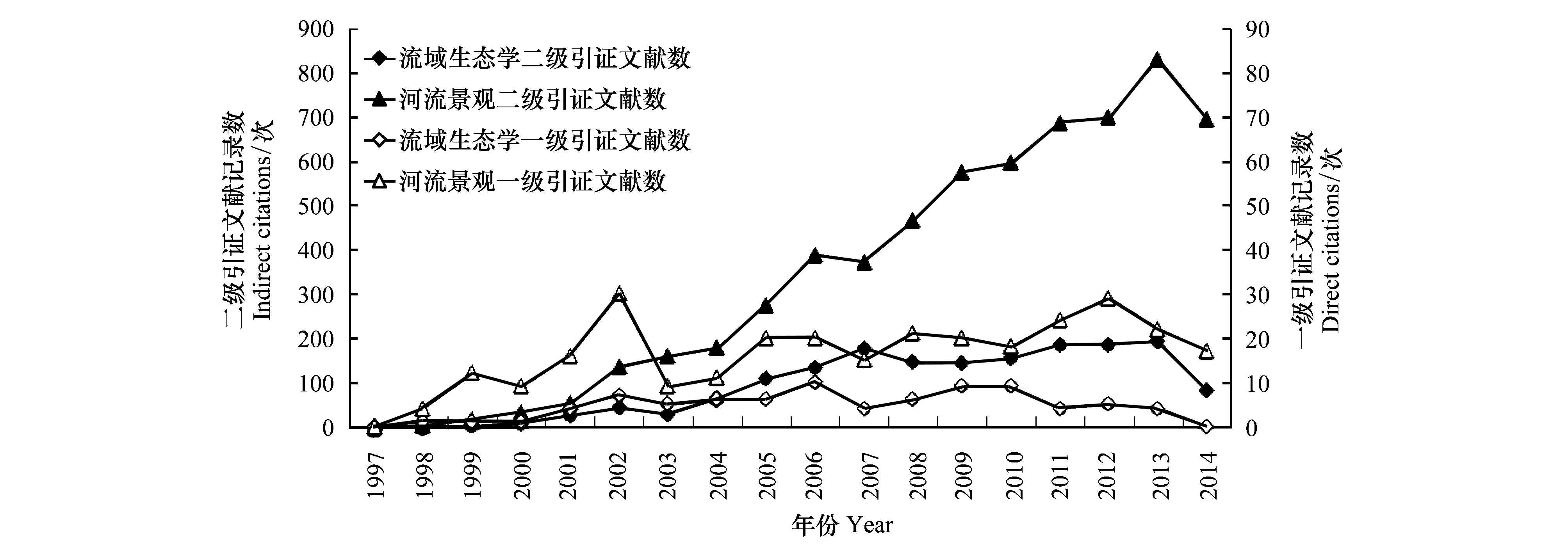

圖1 引證頻次統計(2014-12-10)Fig.1 Citations in each year (2014-12-10)流域生態學[2]的引證文獻統計(資源庫是中國知網):一級引用83次,二級引用1666次。河流景觀[2]的引證文獻統計(資源庫是Web of Science核心集):一級引用309次,二級引用8740次。文獻引用狀況及趨勢在一定程度上反映了文獻本身及其所倡導的研究體系在學界的發展活力

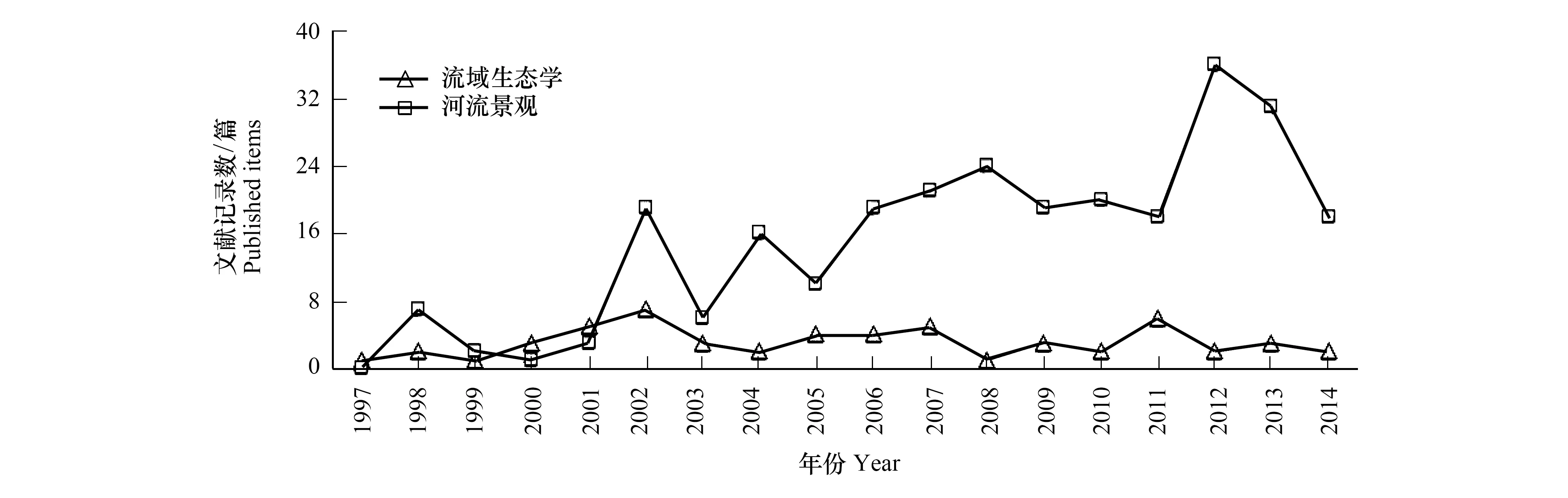

圖2 每個主題的文獻逐年統計(2014-12-10)Fig.2 Published items of each topic in each year (2014-12-10)主題詞為“流域生態學”的文獻統計(資源庫是中國知網-期刊),共56篇。主題詞為“河流景觀”的文獻統計(資源庫是Web of Science核心集),共270篇。一個主題的文獻數量一定程度上反映了在該領域的研究群體及研究能力的大小。2001年舉行了第一次河流景觀國際會議,河流景觀文獻數量隨即在2002年發生躍變

2.2河流景觀概念的提出與發展

河流景觀這個概念是在20世紀歐洲和北美關注并推進河流生態重建的大背景下提出的。由于人類活動對河流的干擾改變了其自然形態[31],并嚴重威脅其生物多樣性[32],到20世紀80年代,在歐洲和北美對河流景觀的恢復重建已經逐漸受到關注并開始陸續推進[33- 34],到90年代,其重心逐漸從審美景觀規劃轉向對淡水生物多樣性的保護[35- 36],進而淡水生物多樣性的格局、形成、維持等科學問題也日益受到關注[37- 38]。

1998年J.V. Ward在BiologicalConservation上發表“Riverine Landscapes: Biodiversity patterns, disturbance regimes, and aquatic conservation”一文,以一個河流生態學家的視角從生態系統管理的角度出發提出河流景觀概念,其超越傳統河流生態學只關注河道的局限,而將整個河流系統作為一個整體,以流水地貌為依托,關注生物與環境相互作用的模式和過程在四維時空(縱向、橫向、垂向、時間向)中的展開[13]。河流景觀,粗看即河道與高地之間的生態過渡帶,細看則是不同類型不同大小的生境、微生境的多樣性斑塊組合[39]。隨后,通過對生物多樣性闡釋的拓寬,河流生物多樣性的四維時空論述被融合進全新的闡釋中,從結構多樣性、功能多樣性、物種多樣性3個方面來理解河流生物多樣性,進一步發展河流景觀概念[40]。2001年第一次河流景觀國際會議通過不同學科的參與[41],大力推動了對河流景觀的理解和研究[42- 45]。之后,有關河流景觀的探討不斷推進[46- 47],相關的研究也不斷展開[48- 49]。隨著河流生態學與景觀生態學、河流地貌學的深度融合,河流景觀已經成為淡水生態學的一個重要發展方向,同時也為淡水生態系統生物多樣性保護、生態重建等提供了有力支撐。

3流域生態學與河流景觀概念提出的對比分析

整體來講,流域生態學和河流景觀兩個概念的提出,都是在20世紀90年代末,都受到景觀生態學快速發展的影響,都面對日益嚴峻的淡水生物多樣性危機,都以淡水生態學家的視角出發,也都著眼于對傳統淡水生態學只關注水體的超越,但側重點不同。這其中的“同”反映了兩個概念的可比性,而“不同”則暗示著兩個概念的比較不是為了尋求哪個更好,用一個替代另一個。當然,本文的目的本就不是為了比較其優劣,也不是為了厘清兩者之間的差異,而是希望通過對比分析找流域生態學在提出過程中的內在不足。以下針對提出流域生態學和河流景觀這兩個概念的兩篇論文[2,13],從6個方面比較分析其論斷邏輯和功能建構的差異。

(1) 都認識到淡水生態系統不只是河道,而是一系列的景觀類型的組合,但卻給予了不同的處理。蔡慶華等從內陸濕地景觀入手,指出“各種內陸濕地景觀都包含了一系列的不同類型的濕地環境,構成一個復合生態系統……不同類型濕地環境鑲嵌分布,而且任何一種類型的濕地都與其它類型具有多方面的聯系”;Ward則從河流系統入手,指出“河道只是一系列相互關聯的群落生境與環境梯度中的一部分……如果沒被改變,河流系統具有在一系列時空尺度中多重相互作用的通道……包括縱向的資源梯度、泛濫平原的動態、與地下水的相互作用以及干擾模式”。但蔡慶華等對濕地生態系統一體化的闡述并沒有給流域生態學概念的建構提供直接的理論支持;而Ward對河流系統的認識則在河流景觀概念的建構中起了支撐性作用。

(2) 都發現人們對淡水生態系統的誤解導致了人類活動對淡水生態系統的嚴重破壞,但卻給予了不同的對待。蔡慶華等從濕地生態系統一體化的角度指出“由于對濕地環境結構的完整對于生態系統的重要性認識不足,就隨意建造人工設施破壞環境結構,如長江中下游泛濫平原的許多水工建筑就使當地江湖一體的環境結構瀕臨解體”,因而需要研究濕地環境的結構特性、連接方式等,以指導“保護和恢復濕地多樣化的環境結構”;Ward以河流景觀的角度也認為“人類干擾,比如徑流調節、河道渠化、河岸固化打亂了自然的干擾模式、截斷了環境梯度、切斷了河流的相互作用(消除了上下游聯系、隔斷了河道與河岸/泛濫平原以及地下含水層),進而妨礙了正常的演替軌跡、生態多樣化、遷徙途徑以及其它的過程”,因而需要建立一個可靠的并對自然的河流生態系統有一個整體的理解的理論基礎,以指導其環境梯度的重建、相互作用途徑的重連、類似自然動態的重構。但蔡慶華等對濕地所面臨問題的認識并沒有能夠給流域生態學概念的建構提供明確的需求指導;而Ward對河流生態系統所面臨問題的分析在河流景觀概念的建構中已經成為其發展的向標。

(3) 由于生境結構的多樣性是淡水生態系統生物多樣性的基礎,因此面對淡水生態系統的退化、生物多樣性的危機,都呼吁保護、恢復、重建淡水生態系統,以保護其生物多樣性,但卻有不同的論述用意。蔡慶華等從濕地類型多樣化的角度提出要“研究棲息地環境結構多樣化格局對于維持生物多樣性的作用”,同時,強調“恢復濕地生物多樣性的重點應在生物棲息環境的完整性和濕地食物網的結構完整性兩個方面”;Ward從河流景觀的角度出發,提出“河流是依賴于洪水的生態系統,并且泛濫平原是河流的一個組成部分”,因此需要“在一系列尺度上恢復其縱向、橫向、垂向上的環境梯度,恢復不同景觀要素直接的生態連接度,以及重構類似于自然的環境動態”。但蔡慶華等對濕地生態系統重建的判斷和指導理念并沒有能夠給流域生態學概念的建構以發展的指引;而Ward對河流生態系統重建的需求分析已經成為河流景觀基礎研究的指引。

(4) 景觀生態學的成功對淡水生態學的發展有不小的震動,因而也都意識到了景觀生態學所代表的發展方向,但卻給予不同的判斷。到20世紀90年代,經過近半個世紀(尤其是八九十年代)的發展,景觀生態學已經漸趨成熟。蔡慶華等的文中寫道“現代生態學研究更是迫切地需要與數學、地學、計算機科學等融合,景觀生態學就是相互融合的較好的例子”,表明了他們對景觀生態學所代表的發展方向的理解,但以“景觀生態學不易與淡水科學結合,因為水體常作為不透明的、異質的嵌塊在景觀地圖上被描繪,并且水體科學家不常借用景觀生態學的工具和概念解釋它們”,“其原因在于淡水生態系統格局很難被看到”的原因而另辟蹊徑,盡管其所謂的“不易”和“很難”并不能完全否定景觀生態學與淡水生態學的結合的可能性;Ward則把景觀生態學概念引入河流生態系統的研究,進而組成一個新的概念——河流景觀,并且提出“從整體景觀的角度來看,河流生境包括流動的和靜止的水體、常年的和暫時的水體、濕地和地下水”。在流域生態學概念建構當中,景觀生態學雖然名義上只是其外部刺激和參考,但在實際上還是主要的比照,比如說“研究流域內高地、沿岸帶、水體間的信息、能量、物質變動規律”這個表述明顯受到景觀生態學斑塊理論的影響,盡管文中試圖劃清景觀生態學和流域生態學之間的界限,這種劃清界限的想法在接下來的發展中得到了延續[15];在河流景觀概念的建構當中,景觀生態學成為其明言不諱的理論指導,并且在根據河流系統自己的特征形成其自己的架構后還一直在努力和景觀生態學更進一步融合[50- 51]。

(5) 由于淡水生態系統處于陸地生態系統的包圍之中,并且容易受到河岸地區的影響,進而也都意識到淡水生態系統的研究不能只關注水體,需要研究對象的拓展與超越,但卻有不同的拓展尺度。蔡慶華等指出“淡水生境相對不連續,許多淡水物種的分布不易突破陸地的阻隔,這些阻隔將淡水系統分隔成不連續的單元”,并且還“易受岸上周邊地區的影響,包括生命活動和自然過程”,進而“僅僅研究水體本身是不夠的”;Ward提出“擾動和環境梯度相互協調導致了(河流)連接性和時空異質性之間的正反饋,而正是時空異質性支撐了其生物多樣性”,而要恢復河流的時空異質性就必須從一個整體可持續的視角來理解,也就是說必須要“意識到泛濫平原和地下水都是河流的一個組成部分”。流域生態學概念建構,是將淡水生態學研究的對象從淡水生態系統擴展到整個流域;而河流景觀概念建構,則只是從河道擴展到與其緊密聯系的泛濫平原、地下含水層以及部分階地和高地。在這里導致這個擴展尺度差異的,最重要的恐怕不是對“岸上周邊地區”的尺度理解差異,而是蔡慶華等的“實際應用的角度”——“水體占國土總面積的份額很低……而流域則大得多”。

(6) 最后都提出了一個新的概念,但對新概念的認知程度卻有所不同,進而對其目標定位清晰度也不同。流域生態學被闡釋為“研究流域內高地、沿岸帶、水體間的信息、能量、物質變動規律”,表述簡單明了,但缺少進一步的模型論述,進而無法為下一步的主要研究內容做切實的骨架支撐;其主要研究內容被概括為8個方面: 1)流域形成的歷史背景及發展過程,2)流域景觀系統的結構、功能和變化,3)流域生物多樣性測度,生態環境變化過程對流域景觀格局的影響與響應,4)流域內能量、物質循環關系及其規律及其動力學,5)流域的生態學特征以及區域生態環境整治,6)流域水系環境容量及污水治理與資源化,7)水體梯級開發的生態后果與對策,災害評估與預警,8)流域社會經濟可持續發展對策——很豐富,包括了從地質學到生態學到可持續發展、從基礎研究到應用研究,但在某種程度上豐富同時也意味著模糊抓不住重點,再加上這些空降的研究內容缺少基礎模型的支撐,進而難以落實,雖然之后有嘗試建立流域生態學模型系統的努力,但由于有將流域生態學引向水文生態學之流域分支的危險而不盡人意[30];“其近期目標是從中、大尺度上對我國內陸水體及水生生物資源保護與合理利用決策提供依據,為社會經濟可持續發展作貢獻”,顯然流域生態學沒有發揮相應功能更難以說實現該目標,而倒是其它相關學科在為該目標付出了不少的努力,盡管還不能讓人滿意;其自身定位是“淡水生態系統向陸地生態系統的一個拓展”,是“淡水生態學、系統生態學和景觀生態學間的交叉學科”,而在之后的探討中則一直在努力淡化其淡水生態學的出身[15,29- 30]。在Ward的文中河流景觀“是指一個與流水系統相關的大尺度格局和過程的整體觀點”,表述模糊,但之后通過將河流景觀放入河流生境等級結構[52]、河流等級系統[53]、河流侵蝕-沉積地貌[54]來討論,以及將生物多樣性套在河流景觀四維結構模型[55]上分析使得河流景觀這個概念變得具體;對于其主要研究內容,文中并沒有給出一個全面的布局,而只是將河流景觀四維結構示范性地用在對生物多樣性的討論當中,并勾勒出一個河流景觀在生物多樣性方面的概念模型,而后的研究大都是以這個示范、這個概念模型為基礎、模板或者源頭而衍生展開的[56- 57];其目標定位是“作為一個堅實的概念基礎”推進“自然河流生態系統的整體理解”,以支撐“生態系統管理”,進而促進“淡水生物多樣性的保護和重建”,從其后的發展來講,河流景觀的四維時空結構在一定程度上正一步一步向這個目標邁進;對于其自身定位,雖然文中沒有明確給出,但從其整體行文表述和構詞上可以看出,河流景觀是河流生態學和景觀生態學的融合。

仔細分析上面幾個主要論斷分歧點,一方面可以找出其中被忽略的可能性,另一方面也可以看到更多的問題細節。找出問題細節和被忽略的可能性,應該會有助于下一步解決問題時的思路拓寬和邏輯論證。推敲流域生態學概念提出中的幾個論斷邏輯:1)淡水生態系統“易受岸上周邊地區的影響”,需要將研究尺度進行拓展,而這個最適宜的尺度或許是拓展至河岸帶(或稱岸邊帶,既包括河流的也包括湖泊的),因為在自然狀態下影響淡水生態系統的陸地因素基本上主要集中在河岸帶[58- 59],當然,在人類活動強烈的地區,影響淡水生態系統的區域要拓寬到河岸帶以外[60- 61],并且主要影響源來自人類活動區域[62- 63];2)“水體科學不易與景觀生態學結合”,“水體科學家不常借用景觀生態學的工具和概念解釋它們”,然而“不易”只是尚未形成結合較好的體系,“不常”但畢竟還是有[64],況且景觀概念的應用本就不只限于陸地生境,也應同樣適用于水生生境和過渡生境[65],雖然景觀生態學的許多案例來自于陸地生境[66],因而這些理由對于證明淡水生態學與景觀生態學格格不入是不充分的,河流景觀概念模型的發展就是一個反證;3)將淡水生態系統作為開放系統,進而提出要尋求一個更高層次以跳出其研究對象的局限,然而這個“層次”本身就很模糊也很隨意;4)水體面積小而流域面積大,這是淡水生態學尺度拓展到流域的實際應用需要和直接原因,但不難看出在這里這個尺度拓展的隨意性。當然,此處對論斷邏輯的反思并不是要論證流域尺度本身不重要,而恰恰相反,可以認為流域尺度對生態學的發展很重要,因為流域生態系統有確切的邊界,對這個問題前人早有闡述[5,67]。

梳理對比這兩個概念提出的邏輯推演過程,容易發現,對每個主要問題論述的組織方式在一定程度上決定了對概念闡述的有效性,也就是說,如果對每個問題的論述都有明確的邏輯目的并且整體上能夠邏輯清晰充分地支持概念內涵的建構,那么對概念的整體闡述就會比較有效,反之亦然。在上述6個對比項當中,蔡慶華等對前3個問題的討論,以及上述對比中未曾提及的支撐“將多樣性指數的測度對象由生物群落擴展到生態系統”的討論,對于流域生態學概念的提出和闡述來說基本上是脫節的,盡管其中有一部分在整個學科話語當中是相關聯的,在研究內容當中也給予了隱約的照應;而Ward對每個問題的論述最后都直接地參與了河流景觀概念的提出與闡述,從需求定位、學科定位、解決方案到概念模型,是完備的一條鏈。相比之下,在流域生態學概念提出和闡述中缺少明確的需求定位和概念模型兩個環節。這種差異在影響對概念的有效闡述的同時,也為其后續發展埋下了伏筆。當然,說缺少需求定位,并不是說文中沒有給出需求,而是說沒有明確其最關鍵的核心需求,雖然文中提出的社會需求和研究內容也挺多,在之后的探討中列出的更多[15];說缺少概念模型,不是說文中沒提及作者沒意識到,實際上作者將構建流域生態系統的模型當作是流域生態學的任務之一,后面的探討也遵循了這個路子[15],但在這個任務上除了一次未達目的的努力外[30],再沒有什么進展。

4討論與小結

從客觀上來講,以上這些差異在一定程度上反映出了這兩個概念提出時中國與美歐不同的發展需求以及不同的知識背景。在20世紀90年代中國和歐美處在一個不同的經濟社會發展階段,面對的環境問題也不一樣,進而科學發展的現實需求也不一樣。在歐美工業化地區,由植被破壞所帶來的水土流失、洪水等自然災害在經過近半個多世紀的努力后到50年代已經逐漸開始轉好[4],20年代興起的大規模水資源開發建設浪潮在60年代一片環境保護運動中也逐漸消退,水污染問題在近一個世紀的與工業發展的抗爭之后已在70年代開始被嚴肅對待[68],經過對淡水生態系統退化問題的20多年的探討到20世紀90年代河流生態重建已經備受關注,而如何進行有效的生態重建則成為一個重要的研究課題[35- 36];而在中國,大規模的植被破壞所帶來的水土流失、洪澇災害在98′大洪水之后才開始去著力應對,由于經濟發展的能源需求大規模水資源開發建設截至今日還在積極推進,水污染問題雖一直受關注但也只是在近年才動真格,在90年代水災害、水資源、水環境、水生態等問題同時存在、互相交織,而如何積極應對是當時也是現在最重要的任務[1]。因此歐美的現實需求是河流生態系統保護與恢復,而這也正是為什么提出河流景觀概念而不是將流域生態研究體系化,同時這也是河流景觀概念的目標定位;而中國的現實需求相當復雜,簡略來講就是內陸水體及水生生物資源保護與合理利用、經濟社會可持續發展,這正是為什么提出流域生態學概念而非像歐美那樣倡導河流景觀的研究,同時這也就成為流域生態學的目標定位,其模糊而復雜,自是不足為怪。

由于面對的問題不一樣,科學研究所尋求的發展方向也不一樣,進而知識儲備也有較大的差異,當然,知識儲備也因科學技術發展水平的不同而存在差異。在歐美由于對河流生態系統的長期研究,到20世紀90年代已經有相當的知識積累,流水生態系統的四維特性[55]的提出就是其中一個成果,而后在河流生態重建的指引下,這些知識積累也逐漸被吸納整合進河流景觀概念當中[13],并得到進一步的發展,當然,對于河流景觀的理解并不是孤立于流域的,而是在流域巢式等級結構[52]的格局之中的;而在中國由于實際應用需要,雖然基礎研究尚不充足,但在80年代就已經提出了具有指導意義的“山-江-湖”概念模型[8- 9],該概念模型的提出對此后的發展具有重要影響,流域生態學概念的提出中就有它的影子[2],再后的“山-河-湖-海互動理論”也深受其影響[69-70]。正是這些現實問題的不同、發展方向的不同、知識積累的不同,最終導致了兩個不同概念的提出。當然,思維方式和論述方式的不同也對其有不小的貢獻。

總結河流景觀和流域生態學兩個概念提出時的客觀處境的差異:1)所處的背景階段不一樣,一個是處于后工業化時期,一個是處于工業化過程中;2)所面臨的問題不一樣,一個是在200a左右的工業化過程中相應問題逐一出現逐一應對,到90年代其面對的主要是河流生態重建,一個是在短短數十年的工業化過程中問題集中出現,到90年代其面對的則是如何集中處理這些集中出現的問題;3)目標定位不一樣,一個是要為河流生態重建提供堅實的概念模型基礎,一個是要為一系列流域問題的應對提供知識支撐;4)具體目的不一樣,一個是針對對河流生態系統的更全面理解而提出的河流景觀,一個是奔著對流域生態系統的更全面理解而提出的流域生態學;5)知識背景不一樣,一個是基于河流-流域的等級框架,在影響河流生態系統的陸地區域主要集中在河岸帶,以及河流生態系統生態過程具有明顯的四維時空結構的基礎上提出的,一個是在對流域的山-江-湖的理解框架下提出的;6)知識積累不一樣,一個科學技術水平相對較高,有相對充足的知識儲備,一個科學技術水平相對較低,知識儲備相對缺乏。

整體來講,由于兩個概念提出時所面對的狀況,一個問題簡單目標明了知識儲備充足,一個問題復雜目標含糊知識儲備貧乏,進而導致兩個概念的闡述一個具體清晰可操作,一個寬泛模糊難落實,并最終導致了一個蓬勃發展有序推進一個慘淡經營艱澀難行。但如果拋開客觀的歷史的深層次的原因,并假設河流景觀的成功經驗是可以借鑒的,那么就當前的狀況分析來看,缺少一個能夠有效指導研究工作開展的概念模型與框架體系直接阻礙了流域生態學的發展,沒有一個明確可操作的需求牽引和目標定位成為流域生態學發展的內在不足。當然,這兩個缺陷并非彼此孤立,而是存在強烈的內在聯系。需求不明確、目標不明確就無法明確一個新提出的概念究竟要解決什么問題,進而對這個新概念的建構就缺少基本的指向,也就弄不清楚究竟能做什么、該做什么、怎么做,進而也就無法建立具有針對性的模型和具有指導意義的框架。需要說明的一點是,在此說流域生態學缺少概念模型,并不是說沒有關于流域的框架性模型——實際上有關流域的模型形形色色并不少,比如引入了自然-社會-經濟復合生態系統的流域生態系統[12],比如針對地貌-水文的數字流域模型[71]等等,而是說缺少一個針對流域生態學要研究要解決的問題的概念模型,也就是說缺少一個對研究對象的模型化把握。

5對流域生態學發展的幾點建議

經過比較分析,困擾流域生態學發展的問題及其原因大抵如上所述,然而至于如何把流域生態學從這困境中拖出來,尚需諸學者共同努力,不敢自專妄斷。在此,筆者謹將一些想法提出來以資方家批評。鑒于河流景觀概念模型已經發展得比較成熟,其生態結構和生態過程等的探討業已成型,因此應該充分吸收借鑒河流景觀的發展,針對阻礙流域生態學發展的兩大問題,重新思考流域生態學的目標定位和基礎模型,以及由之衍生出來的研究框架,使其明確具體可操作。由于我國大的發展階段、所面對的生態環境根本問題都還沒變,所以流域生態學的整體目標尚不能改弦更張。

(1)河流景觀是針對于河流生態系統重建的需要而提出的,并以景觀尺度來整體考慮河流生態系統的生物多樣性和生態過程,以支撐河流景觀的生態系統管理和促進淡水生物多樣性的保護和重建為目標;而流域生態學則應該針對我國日趨嚴峻的各類流域問題交織的現狀,以流域尺度來整體考慮流域生態系統的結構、過程,以及人類活動,以支撐流域生態系統管理和促進流域生態系統健康發展為目標。在我國,各類流域問題的集中出現,注定了流域問題本身成為一個超越傳統學科能力范圍的集成問題。集成的問題需要以集成的方法予以應對,所以流域生態學需要將各類問題納入整個流域生態系統當中考慮,以完整的流域過程關聯起方方面面的問題,這是一個系統工程。

(2)在河流生態系統重建的指引下,河流景觀針對的是景觀尺度的河流系統,以流水系統所維持的景觀組合為核心,建立了河流景觀的四維結構模型;而流域生態學則應在集成應對流域問題的指引下,針對流域尺度的水-陸系統,以流域水循環驅動的流域生態系統為核心,建立能夠表征流域生態系統特征的模型。構建流域生態系統模型有兩個目的:1)深化對水循環驅動的流域生態系統的理解,2)為流域生態學研究框架的構建提供基礎支撐。該模型的構建和完善應著重于流域生態的主要特性,在此所謂的主要特性,1)是能夠表征流域生態系統與其它類型生態系統不同的特性,2)是能夠有效協助理解和應對目前所面臨的流域生態環境問題的特性。當然,構建模型之前還有一項重要工作,即弄清楚流域概念本身的內涵,否則模型的構建就有根基不穩的危險。

(3)河流景觀以景觀尺度的河流系統為研究對象,以河流景觀四維結構模型為支撐,展開了起其研究框架的建構;而流域生態學則應以流域尺度的水-陸系統為研究對象,以流域生態系統模型為支撐,構建其研究框架。河流景觀的主要研究內容:淡水水生生物的時空分異[72]、河岸帶的生物多樣性格局及其演替[73]、河流生態系統上下游之間的生態過程[74]、淡水生態系統與河岸帶間的生態過程[75]、河流與地下水之間的生物過程[76]、淡水生態系統的重建[46]等,無不以河流景觀四維結構模型為支點。流域生態學的主要研究內容也應該與流域生態系統模型達成一種協同關系,以模型為研究開展的支點,同時研究的開展反過來又對模型進行補充和優化。當然,研究框架構建之前需先想清楚流域生態學究竟要囊括哪些內容,尤其是區別“流域內的生態學”、“流域尺度的生態學”和“流域生態學”。

在3個常規的系統性應對措施之外,有一個有益的突破點值得關注。2003年M. Loreau將只關注生物體遷移交換的集合種群和集合群落概念外推,提出研究跨生態系統邊界的物質流、能量流和生物體流的集合生態系統概念,并將其設計的集合生態系統模型視作一個近封閉系統[77]。在2000年前后的生態系統生態學與景觀生態學合流中,景觀生態學的空間異質性和斑塊間的相互作用與生態系統生態學的物質流、能量流、源-匯關系相結合,成為一個新的研究熱點[78]。我們認為這兩者對流域生態學的發展具有強烈的啟發意義,因為流域生態系統就是一個具有空間異質性的集合生態系統。而這兩者產生的碰撞[79]又暗示了流域生態學在這一發展方向中的優勢,因為流域生態系統所具有的內部異質性和明確外部邊界,以及水循環所驅動的生物地球化學過程[67]使其成為極具代表性的集合生態系統和景觀系統。

總的來講,如果對流域生態學的目標定位沒有大的異議,那么流域生態學的進一步發展最要緊解決的就是兩個具體問題:1)對流域生態系統的具體理解,即流域生態系統基礎模型的建立;2)對流域生態學核心問題的理解,即由流域生態系統基礎模型所支撐的流域生態學研究框架的建立。或許在概念框架(即流域生態系統基礎模型)和模型模板(即流域生態學研究框架)之后還需要一個工作模型(即研究范例)[80]。另外,因為流域生態學所面對的問題具有高度的復雜性,所以在流域生態系統模型的構建中,需要在充分吸納借鑒國內外相關研究成果[51,81-82]的同時,還要對國內的實際問題有高度的理解。

致謝:感謝復旦大學生物多樣性科學研究所方長明教授對寫作的幫助。

參考文獻(References):

[1]王毅. 流域性環境問題變化與轉型期流域政策取向. 科技導報, 2008, 26(17): 19- 23.

[2]蔡慶華, 吳剛, 劉建康. 流域生態學: 水生態系統多樣性研究和保護的一個新途徑. 科技導報, 1997, 15(5): 24- 26.

[3]趙斌. 流域是生態學研究的最佳自然分割單元. 科技導報, 2014, 32(1): 12- 12.

[4]Hall M. Repairing mountains: restoration, ecology, and wilderness in twentieth-century Utah. Environmental History, 2001, 6(4): 584- 610.

[5]Schindler D W, Newbury R W, Beaty K G, Campbell P. Natural water and chemical budgets for a small Precambrian lake basin in central Canada. Journal of the Fisheries Research Board of Canada, 1976, 33(11): 2526- 2543.

[6]卡爾夫. 湖沼學: 內陸水生態系統. 古濱河, 劉文正, 李寬意, 譯. 北京: 高等教育出版社, 2011: 120- 134.

[7]楊光, 丁國棟, 屈志強. 中國水土保持發展綜述. 北京林業大學學報: 社會科學版, 2006, 5(增刊): 72- 77.

[8]吳國華. 治湖 治江 治山, 山江湖一起抓. 江西農業大學學報, 1984, 6(4): 94- 96.

[9]吳國琛, 樊哲文. 江西山江湖工程進入21世紀. 國際貿易, 1995, 14(10): 34- 35.

[10]湖泊及流域科學學科發展與優先領域學術研討會秘書組. 湖泊及流域科學研究進展與展望. 湖泊科學, 2002, 14(4): 289- 300.

[11]馬世駿, 王如松. 社會-經濟-自然復合生態系統. 生態學報, 1984, 4(1): 1- 9.

[12]饒正富. 流域生態環境規劃的系統生態學方法. 武漢大學學報: 自然科學版, 1991, 37(1): 85- 92.

[13]Ward J V. Riverine landscapes: Biodiversity patterns, disturbance regimes, and aquatic conservation. Biological Conservation, 1998, 83(3): 269- 278.

[14]Carbonneau P, Fonstad M A, Marcus W A, Dugdale S J. Making riverscapes real. Geomorphology, 2012, 137(1): 74- 86.

[15]鄧紅兵, 王慶禮, 蔡慶華. 流域生態學——新學科、新思想、新途徑. 應用生態學報, 1998, 9(4): 443- 449.

[16]王成祖. 堅持山江湖林綜合治理是根治長江洪災的戰略選擇. 林業經濟, 1998, 20(5): 5- 11.

[17]王超俊. 長江流域生態平衡面臨的若干問題. 生態學雜志, 1983, 2(4): 34- 37.

[18]汪達. 黃河、長江流域生態環境惡化與森林植被的關系. 環境研究與監測, 1988, 7(4): 1- 7.

[19]汪達漢. 論長江流域生態危機與生態建設的對策. 長江流域資源與環境, 1993, 2(1): 81- 87.

[20]莊國泰. 長江水災與長江流域生態破壞的關系分析. 環境保護, 1998, 26(9): 2- 3.

[21]雷慰慈. 長江流域生態形勢、災害趨勢與濕地保護. 中國地質大學學報: 地球科學, 1999, 24(4): 335- 338.

[22]李長安, 殷鴻福, 俞立中, 許厚澤, 蔡述明, 陳中原, 王建, 殷瑞蘭. 關于長江流域生態環境系統演變與調控研究的思考. 長江流域資源與環境, 2001, 10(6): 550- 557.

[23]劉建康, 曹文宣. 長江流域的魚類資源及其保護對策. 長江流域資源與環境, 1992, 1(1): 17- 23.

[24]謝平, 陳宜瑜. 加強淡水生態系統中生物多樣性的研究與保護. 中國科學院院刊, 1996, 11(4): 276- 281.

[25]陳家寬, 李博, 吳千紅. 長江流域的生物多樣性及其與經濟協調發展的對策. 生物多樣性, 1997, 5(3): 217- 219.

[26]劉茂松, 姜志林, 李湘萍. 長江中下游濕地系統的功能及其保護. 南京林業大學學報, 1999, 23(2): 27- 30.

[27]吳豪, 虞孝感, 姜加虎. 長江流域濕地生態系統研究的意義和重點. 生態經濟, 2001, 17(11): 21- 22, 26- 26.

[28]虞孝感. 長江流域生態環境的意義及生態功能區段的劃分. 長江流域資源與環境, 2002, 11(4): 323- 326.

[29]尚宗波, 高瓊. 流域生態學——生態學研究的一個新領域. 生態學報, 2001, 21(3): 468- 473.

[30]陳求穩, 歐陽志云. 流域生態學及模型系統. 生態學報, 2005, 25(5): 1184- 1190.

[31]Décamps H, Fortuné M, Gazelle F, Pautou G. Historical influence of man on the riparian dynamics of a fluvial landscape. Landscape Ecology, 1988, 1(3): 163- 173.

[32]Dynesius M, Nilsson C. Fragmentation and flow regulation of river systems in the northern third of the world. Science, 1994, 266(5186): 753- 762.

[33]Schmid A S. Design in the river landscape. Landscape Planning, 1983, 10(1): 31- 41.

[34]Langdon P. Down by the river landscape features and urban design are keys to the future in Portland, Oregon and Louisville, Kentucky. Landscape Architecture, 1992, 82(6): 44- 49.

[35]Cals M R J, Postma R, Buijse A D, Marteijn E C L. Habitat restoration along the River Rhine in The Netherlands: Putting ideas into practice. Aquatic Conservation-Marine and Freshwater Ecosystems, 1998, 8(1): 61- 70.

[36]Tockner K, Schiemer F, Ward J V. Conservation by restoration: The management concept for a river-floodplain system on the Danube River in Austria. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 1998, 8(1): 71- 86.

[37]Bornette G, Amoros C, Lamouroux N L. Aquatic plant diversity in riverine wetlands: the role of connectivity. Freshwater Biology, 1998, 39(2): 267- 283.

[38]Bornette G, Amoros C, Piegay H, Tachet J, Hein T. Ecological complexity of wetlands within a river landscape. Biological Conservation, 1998, 85(1): 35- 45.

[39]Ward J V, Tockner K, Schiemer F. Biodiversity of floodplain river ecosystems: Ecotones and connectivity. Regulated Rivers: Research & Management, 1999, 15(1): 125- 139.

[40]Ward J V, Tockner K. Biodiversity: towards a unifying theme for river ecology. Freshwater Biology, 2001, 46(6): 807- 819.

[41]Tockner K, Ward J V, Edwards P J, Kollmann J. Riverine landscapes: an introduction. Freshwater Biology, 2002, 47(4): 497- 500.

[42]Wiens J A. Riverine landscapes: taking landscape ecology into the water. Freshwater Biology, 2002, 47(4): 501- 515.

[43]Ward J V, Tockner K, Arscott D B, Claret C. Riverine landscape diversity. Freshwater Biology, 2002, 47(4): 517- 539.

[44]Church M. Geomorphic thresholds in riverine landscapes. Freshwater Biology, 2002, 47(4): 541- 557.

[45]Poole G C. Fluvial landscape ecology: addressing uniqueness within the river discontinuum. Freshwater Biology, 2002, 47(4): 641- 660.

[46]Jansson R, Nilsson C, Malmqvist B. Restoring freshwater ecosystems in riverine landscapes: the roles of connectivity and recovery processes. Freshwater Biology, 2007, 52(4): 589- 596.

[47]Tetzlaff D, Soulsby C, Bacon P J, Youngson F, Gibbins C, Malcolm I A. Connectivity between landscapes and riverscapes—a unifying theme in integrating hydrology and ecology in catchment science?. Hydrological Processes, 2007, 21(10): 1385- 1389.

[48]Rohde S, Schütz M, Kienast F, Englmaier P. River widening: an approach to restoring riparian habitats and plant species. River Research and Applications, 2005, 21(10): 1075- 1094.

[49]Hohensinner S, Jungwirth M, Muhar S, Schmutz S. Spatio-temporal habitat dynamics in a changing Danube River landscape 1812- 2006. River Research and Applications, 2011, 27(8): 939- 955.

[50]Amoros C, Bornette G. Connectivity and biocomplexity in waterbodies of riverine floodplains. Freshwater Biology, 2002, 47(4): 761- 776.

[51]Er?s T, Olden J D, Schick R S, Schmera D, Fortin M J. Characterizing connectivity relationships in freshwaters using patch-based graphs. Landscape Ecology, 2012, 27(2): 303- 317.

[52]Frissell C A, Liss W J, Warren C E, Hurley M D. A hierarchical framework for stream habitat classification: viewing streams in a watershed context. Environmental Management, 1986, 10(2): 199- 214.

[53]Strahler A N. Quantitative analysis of watershed geomorphology. Transactions of the American Geophysical Union, 1957, 8(6): 913- 920.

[54]Schumm S A. Patterns of Alluvial Rivers. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 1985: 5- 27.

[55]Ward J V. The four-dimensional nature of lotic ecosystems. Journal of the North American Benthological Society, 1989, 8(1): 2- 8.

[56]Ward J V, Bretschko G, Brunke M, Danielopol D, Gibert J, Gonser T, Hildrew A G. The boundaries of river systems: the metazoan perspective. Freshwater Biology, 1998, 40(3): 531- 569.

[57]Ward J V, Tockner K, Uehlinger U, Malard F. Understanding natural patterns and processes in river corridors as the basis for effective river restoration. Regulated Rivers: Research & Management, 2001, 17(4): 311- 323.

[58]Dosskey M G, Bertsch P M. Forest sources and pathways of organic matter transport to a blackwater stream: a hydrologic approach. Biogeochemistry, 1994, 24(1): 1- 19.

[59]Raikow D F, Walters D M, Fritz K M, Mills M A. The distance that contaminated aquatic subsidies extend into lake riparian zones. Ecological Applications, 2011, 21(3): 983- 990.

[60]Odum E P. The strategy of ecosystem development. Science, 1969, 164(3877): 262- 270.

[61]Allan J D. Landscapes and riverscapes: The influence of land use on stream ecosystems. Annual Review of Ecology Evolution and Systematics, 2004: 257- 284.

[62]Shang G P, Shang J C. Causes and control countermeasures of eutrophication in Chaohu lake, China. Chinese Geographical Science, 2005, 15(4): 348- 354.

[63]Xu H, Yang L Z, Zhao G M, Jiao J G, Yin S X, Liu Z P. Anthropogenic impact on surface water quality in Taihu Lake Region, China. Pedosphere, 2009, 19(6): 765- 778.

[64]Schlosser I J. Stream fish ecology: a landscape perspective. BioScience, 1991, 41(10): 704- 712.

[65]Pickett S T A, Cadenasso M L. Landscape Ecology: spatial heterogeneity in ecological systems. Science, 1995, 269(5222): 331- 334.

[66]Forman R T T. Land mosaics: The ecology of landscapes and regions. New York: Cambridge University Press, 1995: 1- 632.

[67]Lotspeich F B. Watersheds as the basic ecosystem: this conceptual framework provides a basis for a natural classification system. Water Resources Bulletin, 1980, 16(4): 581- 586.

[68]Molle F. River-basin planning and management: The social life of a concept. Geoforum, 2009, 40(3): 484- 494.

[69]李長安, 殷鴻福, 俞立中, 陳中原. 流域環境系統演化概念模型: 山-河-湖-海互動及對全球變化的敏感響應——以長江為例. 長江流域資源與環境, 2000, 9(3): 358- 363.

[70]李長安, 陳進, 陳中原, 王建, 王超, 范北林. 長江流域水環境問題研究之思考——基于流域演化“山-河-湖-海互動理論”的認識. 長江科學院院報, 2009, 26(5): 11- 17.

[71]王光謙, 劉家宏, 李鐵鍵. 黃河數字流域模型原理. 應用基礎與工程科學學報, 2005, 13(1): 1- 8.

[72]Murria C, Bonada N, Arnedo M A, Prat N, Vogler A P. Higher beta- and gamma-diversity at species and genetic levels in headwaters than in mid-order streams in Hydropsyche (Trichoptera). Freshwater Biology, 2013, 58(11): 2226- 2236.

[73]D′Souza L E, Six L J, Bakker J D, Bilby R E. Spatial and temporal patterns of plant communities near small mountain streams in managed forests. Canadian Journal of Forest Research, 2012, 42(2): 260- 271.

[74]Childress E S, Allan J D, Mcintyre P B. Nutrient subsidies from iteroparous fish migrations can enhance stream productivity. Ecosystems, 2014, 17(3): 522- 534.

[75]Muehlbauer J D, Collins S F, Doyle M W, Tockner K. How wide is a stream? Spatial extent of the potential "stream signature" in terrestrial food webs using meta-analysis. Ecology, 2014, 95(1): 44- 55.

[76]Hancock P J, Boulton A J, Humphreys W F. Aquifers and hyporheic zones: Towards an ecological understanding of groundwater. Hydrogeology Journal, 2005, 13(1): 98- 111.

[77]Loreau M, Mouquet N, Holt R D. Meta-ecosystems: a theoretical framework for a spatial ecosystem ecology. Ecology Letters, 2003, 6(8): 673- 679.

[78]Lovett G M, Jones C G, Turner M G, Weathers K C. Ecosystem function in heterogeneous landscapes // Lovett G M, Jones C G, Turner M G, Weathers K C, eds. Ecosystem Function in Heterogeneous Landscapes. New York: Springer, 2005: 1- 4.

[79]Lovett G M, Jones C G, Turner M G, Weathers K C. Conceptual frameworks: Plan for a half-built house // Lovett G M, Jones C G, Turner M G, Weathers K C, eds. Ecosystem Function in Heterogeneous Landscapes. New York: Springer, 2005: 463- 470.

[80]Cadenasso M L, Pickett S, Weathers K C, Jones C G. A framework for a theory of ecological boundaries. Bioscience, 2003, 53(8): 750- 758.

[81]Peterson E E, Ver Hoef J M, Isaak D J, Falke J A, Fortin M J, Jordan C E, McNyset K, Monestiez P, Ruesch A S, Sengupta A, Som N, Steel E A, Theobald D M, Torgersen C E, Wenger S J. Modelling dendritic ecological networks in space: an integrated network perspective. Ecology Letters, 2013, 16(5): 707- 719.

[82]Cheng G D, Li X, Zhao W Z, Xu Z M, Feng Q, Xiao S C, Xiao H L. Integrated study of the water-ecosystem-economy in the Heihe River Basin. National Science Review, 2014, 1(3): 413- 428.

Watershed ecology in a dilemma: inspiration from riverine landscape analysis

YANG Haile1, CHEN Jiakuan1, 2, *

1InstituteofBiodiversityScience,FudanUniversity,Shanghai200438,China2CenterforWatershedEcology,InstituteofLifeScience,NanchangUniversity,Nanchang330031,China

Abstract:Watershed ecology is of great importance in China because most ecological and environmental problems occur at a basin-wide scale. However, studies on watershed ecology have not yet synthesized into a unitary framework. The factors causing this dilemma in watershed ecology research are not clear; therefore, it has been difficult to precisely determine how to solve this problem. We hypothesized that this dilemma is rooted in structural defects underlying the concept of watershed ecology. By comparing the concepts of watershed ecology and riverscape, we tried to identify missing links in the formation and development of watershed ecology. The defects of watershed ecology are discussed mainly based on two original papers, “Watershed ecology (in Chinese)”, published in Science & Technology Review in 1997 by Cai et al., and “Riverine landscapes: biodiversity patterns, disturbance regimes, and aquatic conservation”, published in Biological Conservation in 1998 by Ward, which proposed the concepts of watershed ecology and riverine landscape, respectively. Our review showed that there have been two main defects in the conception and development of watershed ecology. First, there was no clear definition of watershed ecology when the concept was proposed, and there was no identification of core scientific questions. Second, there was no ecosystem model developed at the watershed scale to guide follow-up research on watershed ecology. We suggest defining watershed ecology as an integrative sub-discipline of ecology that is focused on solving complex eco-environmental problems at the watershed scale. A conceptual model describing the spatial heterogeneity and eco-processes of a watershed ecosystem is necessary for building a solid framework of watershed ecology.

Key Words:watershed ecology; riverscape; drainage basin

收稿日期:2014- 10- 15; 網絡出版日期:2015- 09- 28

*通訊作者

Corresponding author.E-mail: jkchen@fudan.edu.cn

DOI:10.5846/stxb201410152028

楊海樂,陳家寬.流域生態學的發展困境——來自河流景觀的啟示.生態學報,2016,36(10):3084- 3095.

Yang H L, Chen J K.Watershed ecology in a dilemma: inspiration from riverine landscape analysis.Acta Ecologica Sinica,2016,36(10):3084- 3095.