地球靜止軌道膜基衍射光學成像系統的發展與應用

焦建超 蘇云 王保華 王超 張月 金建高 (北京空間機電研究所)

?

地球靜止軌道膜基衍射光學成像系統的發展與應用

焦建超 蘇云 王保華 王超 張月 金建高 (北京空間機電研究所)

地球靜止軌道高分辨率光學成像可以同時獲取具有高時間和高空間分辨率的圖像,可以長期駐留固定區域上空,根據需要快速調整成像監視區域,進行靈活的任務編排,對災害環境和熱點地區進行持續監測,在較窄的時間窗口內對時效要求高的目標進行監視和觀測,可以滿足環境、資源、氣象、減災、應急以及軍事等多項業務系統的需求,是航天光學遙感的重要發展方向。

1 引言

實現地球靜止軌道高分辨率光學成像通常要求光學系統口徑巨大,尤其對于具有重大意義的地球靜止軌道1米級成像,要求光學系統口徑約20m。如果采用傳統反射式光學成像系統,將帶來質量、公差、尺寸等一系列顛覆性問題。國外從20世紀末開始研發新型光學成像技術,以解決巨型口徑光學成像系統面臨的系列問題,提出的新技術包括光學合成孔徑成像技術、稀疏孔徑成像技術以及膜基衍射光學成像技術等。上述三項技術均涉及到子孔徑或子鏡拼接、對準這一關鍵問題。由于地球靜止軌道高分辨率光學成像系統工作于可見光譜段,對于光學合成孔徑成像技術和稀疏孔徑成像技術,拼接、對準精度要求高,工程實現難度極大。而膜基衍射光學成像技術是以薄膜基底衍射光學元件作為光學成像系統主鏡的一種新型成像技術,具有公差寬松的突出優勢,同時具有質量超輕、大折疊比的特點,為解決地球靜止軌道1m分辨率對地觀測問題提供了一種新途徑。由于膜基衍射光學成像技術的巨大技術優勢和應用潛力,已成為目前光學遙感領域的研究熱點。

2 國外發展情況

衍射光學成像技術作為實現巨型口徑光學成像系統的一種可行技術途徑,國外多個國家已針對該項技術開展研究,包括美國、日本、英國以及法國。其中,美國自1996年前后開始開展基于衍射光學的高分辨率對地成像技術研究,通過實施“眼鏡”(Eyeglass)計劃和“薄膜光學成像器實時開發”(MOIRE)計劃,快速推動了技術發展。

“眼鏡”計劃

1996年,美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(LLNL)提出利用衍射光學元件實現大口徑空間光學系統。1997年,實驗室從高分辨率對地觀測、大型激光武器以及天文觀測等方面的應用需求出發,提出“眼鏡”計劃,利用衍射光學元件實現口徑大于25m的空間望遠鏡,解決傳統大口徑光學系統受光學精度和發射條件制約的問題,并針對這一計劃開展了概念研究工作。

至2002年,勞倫斯利弗莫爾國家實驗室已經完成了膜基衍射光學元件加工方法、寬譜段色差校正方法、拼接衍射光學元件成像性能以及折疊展開方案的驗證工作。但是由于當時微細加工水平較低,采用濕法刻蝕工藝,導致所研制的200mm口徑原理樣機長度大于20m,實際應用受限。在此后幾年重點開展了微細加工技術攻關。

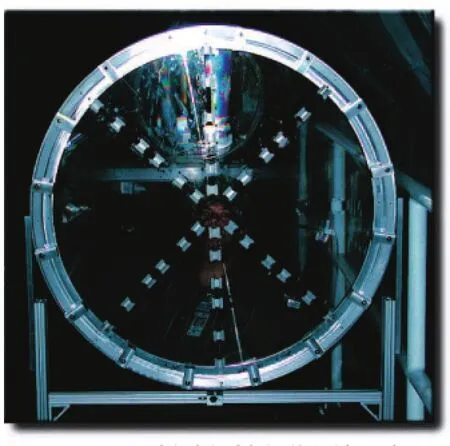

折疊展開試驗模型示意圖

800mm口徑拼接衍射光學主鏡示意圖

獵鷹衛星-7計劃

美國空軍學院(USAFA)從2010年開始研制薄膜衍射空間望遠鏡,即獵鷹衛星-7(FalconSat-7)微衛星計劃,原計劃2013年發射,目前推遲,具體時間未定。獵鷹衛星-7采用波音公司為美國國家偵察局制造的殖民地-2(Colony-2)3U立方體衛星為平臺,尺寸約為30cm×10cm×10cm,搭載一臺口徑20cm、焦距為1m的“光子篩”薄膜衍射望遠鏡,工作波長為656.28nm,質量低于5kg。該系統為單波長系統,主要用于太陽觀測。

“光子篩”是近10年發展起來的一種新型衍射光學成像器件,同樣是實現衍射光學成像的一種方式,由于其加工難度較菲涅耳波帶片類型的衍射光學元件低很多,因此得到了一定的關注。但是其衍射效率較低,在目前對地光學遙感應用的項目研究中主要采用菲涅耳類型的衍射光學元件。

獵鷹衛星-7微衛星搭載的“光子篩”成像系統示意圖

美國空軍學院研制的“光子篩”(左圖為實物;右圖為測試結果示意圖)

米級膜基衍射光學元件示意圖

5m口徑地面樣機的1/8部分示意圖

“薄膜光學成像器實時開發”計劃

2010年,美國國防高級研究計劃局(DARPA)啟動“薄膜光學成像器實時開發”計劃,繼承勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的“眼鏡”計劃,正式開始地球靜止軌道膜基衍射光學成像技術研究。由于膜基衍射光學成像系統涉及多個關鍵技術領域,鮑爾宇航公司牽頭并聯合多家單位共同開展研究。其中,鮑爾宇航公司負責總體研究,包括整機結構、在軌控制等技術研究;NeXolve負責低熱膨脹系數聚酰亞胺薄膜材料技術研究;勞倫斯利弗莫爾國家實驗室負責膜基衍射光學元件加工;軌道-阿連特技術系統公司(簡稱軌道-ATK公司)負責折疊與展開技術攻關、支撐結構設計等。“薄膜光學成像器實時開發”計劃的設計指標:①光學系統口徑20m;②地面分辨率1m;③數據更新率1Hz;④成像面積100km2;⑤圖像質量NIIRS 3.5+(即地面分辨率優于1m)。

該項目研究分3個階段,已經完成系統概念研究、米級膜基衍射光學元件研制與測試以及5m口徑地面樣機成像試驗,目前正在開展10m口徑飛行試驗產品研制工作。經過4年的研究,將相關技術的成熟度從1級提升至3~5級。

美國在膜基衍射光學成像技術方面的發展趨勢

(1)項目組織形式多元化

利用衍射光學元件實現大口徑空間光學系統是由勞倫斯利弗莫爾國家實驗室在1996年提出并開展研究的,由于該實驗室具有較強的微細加工能力,在衍射光學元件加工、拼接衍射光學元件試驗等方面取得了一定研究成果。然而由于該系統涉及多領域、多學科,而實驗室獨自開展研究工作,只涉及到光學和微細加工領域,無法覆蓋所有關鍵技術領域。并且缺乏任務總體規劃,組織形式單一,2003-2010年,該項目并未取得突破進展,仍然停留在衍射光學元件加工層面。

2010年,美國國防高級研究計劃局啟動“薄膜光學成像器實時開發”計劃,從頂層規劃了地球靜止軌道膜基衍射光學成像技術的發展。由于膜基衍射光學成像系統涉及多個關鍵技術領域,因此,由鮑爾宇航公司牽頭并聯合多家單位共同開展研究,各家單位專注于自身優勢領域開展相關技術的深入攻關,使該項目得到快速推進。其中,勞倫斯利弗莫爾國家實驗室只承擔膜基衍射光學元件研制工作,集中力量開展加工技術攻關,2年內就取得關鍵突破。目前該項目經過4年攻關,已完成系統級測試,正在開展飛行試驗產品研制。對于涉及多領域的地球靜止軌道膜基衍射光學成像技術研究,多元的項目組織形式可以快速推進技術進步。

(2)系統單平臺化

衍射光學成像系統的長度,主要取決于衍射光學主鏡的焦距長短,同衍射光學元件的加工能力直接相關。基于當時所采用的濕法刻蝕加工工藝,最初由勞倫斯利弗莫爾國家實驗室提出的“眼鏡”計劃中的系統長度約2~3km,因此需要采用雙平臺構型方案。這種構型方案的特點是系統長、主鏡研制難度低、編隊飛行。

上述雙平臺方案需要采用編隊飛行策略,實現難度較大。2010年,干法刻蝕加工工藝的發展使得最小環帶寬度的加工水平大幅提高,可以在一定程度上縮短衍射光學主鏡焦距。因此,“薄膜光學成像器實時開發”項目在前期“眼鏡”項目研究基礎上提出了單平臺構型方案,該方案的特點是系統短、主鏡研制難度大、雙平臺桁架支撐。

系統長度縮短,采用桁架結構支撐,無需編隊飛行,實現難度大幅降低,并且系統可單次發射入軌。膜基衍射光學主鏡采用干法刻蝕加工工藝,提升了主鏡研制水平。相比于雙平臺構型方案,單平臺系統更具可行性。

美國國防高級研究計劃局先期開展的“光子篩”系統實驗示意圖

(3)衍射主鏡發展成菲涅爾形式

2009年,在“薄膜光學成像器實時開發”項目立項階段,曾采用振幅型光子篩形式衍射光學元件開展技術驗證,但衍射效率只有0.35%,理論衍射效率約16%,而相位型光子篩的理論衍射效率會有所提升,但同樣難以滿足應用需求。

2010年,由勞倫斯利弗莫爾國家實驗室加工并測試了口徑800mm的離軸圓環非拼接菲涅爾形式的衍射光學元件,臺階級數為2級,衍射效率達到35%,如果提高加工工藝水平,衍射效率還可以得到大幅提升。因此,隨著微細加工水平的提升,未來將采用菲涅爾形式的衍射光學元件作為地球靜止軌道1m分辨率膜基衍射光學成像系統主鏡。

(4)衍射微結構多臺階化

“薄膜光學成像器實時開發”項目在2012年加工了2臺階微結構的膜基衍射光學元件,衍射效率達到33%,但是聚焦能量相對較低,仍然達不到NIIRS 3.5的成像質量要求。并且會產生較大的背景光,影響成像質量。

通過改進加工工藝,勞倫斯利弗莫爾國家實驗室于2014年成功在4μm寬度上上加工了4臺階微結構,最小加工線寬1μm,使衍射效率提升至約60%,滿足了成像要求。并且使衍射光學主鏡F數降低至3.2,大大縮短系統長度。

由此分析,膜基衍射光學元件單個周期上加工的臺階微結構數越多,衍射效率越高,并且至少要加工4臺階微結構,才能使其衍射效率滿足成像要求。隨著微細加工水平的提升,多臺階化是膜基衍射光學元件的發展趨勢。

(5)膜基衍射光學元件支撐結構圓形化

“薄膜光學成像器實時開發”項目在2012年采用梯形薄膜支撐結構開展試驗,經測試,由于結構變形導致膜基衍射光學元件表面受力不均,對面形影響很大。

2014年,通過仿真分析,改用圓環形支撐結構,消除表面受力不均的影響,大大提升了膜基衍射光學元件面形精度。

由于膜基衍射光學成像技術的巨大應用前景,國內多家單位開展了研究,研究重點主要是膜基衍射光學元件加工技術,目前已有相關成果。但是在空間光學級薄膜材料、微細加工工藝、系統集成測試等方面仍與國外有較大差距。在這些領域,可以充分借鑒國外發展思路及研究成果,推動國內相關技術進步。

4臺階膜基衍射光學元件示意圖

10m飛行試驗樣機部分組件示意圖

3 膜基衍射光學成像系統

膜基衍射光學成像系統是基于衍射光學成像技術原理,以平面形膜基衍射光學元件代替傳統透射或反射式光學元件,作為巨型口徑光學成像系統主鏡的新型光學成像系統。

衍射光學元件具有獨特的色散特點,色散只與波長有關,工作譜段越寬,色散距離就越大,這是與傳統光學系統之間存在的最大不同,也是導致系統設計難度大幅增加的關鍵。系統必須具備寬譜段色差校正功能,才能滿足成像要求。

膜基衍射光學成像系統組成主要包括膜基衍射光學主鏡、后端成像子系統以及探測子系統,各部分功能為:

1)膜基衍射光學主鏡為拼接巨型口徑(≥20m)膜基衍射光學元件,作用是收集并會聚光線。

2)后端成像子系統主要實現寬譜段色差校正及再成像功能。其中,中繼模塊為傳統透鏡/反射鏡組,作用是將主鏡收集的光線重新聚焦于校正鏡表面的相應點;校正模塊為小口徑衍射光學元件,作用是消除主鏡的色散,使成像系統具有較寬的光譜范圍;聚焦模塊為傳統透鏡/反射鏡組,作用是將經過色差校正后的光線重新聚焦成像。

3)探測子系統的作用是光電轉換并進行數據處理。

由于這種巨型口徑光學成像系統的主鏡采用平面薄膜衍射光學元件,將帶來一系列技術優勢,具有能夠解決地球靜止軌道1m分辨率成像系統研制遇到的顛覆性問題的潛力,主要體現在:

1)采用平面薄膜基底,實現超低面密度。膜基衍射光學主鏡可加工在厚度小于50μm的薄膜基底上,面密度小于0.05kg/m2,從而極大降低系統質量。

2)面形公差寬松。相比反射式系統,衍射光學成像系統對公差要求更寬松。例如對于F#=8的系統,衍射主鏡面形公差是反射式系統約1000倍,將傳統反射式系統10~20nm的面形精度要求降低到10~20μm。

3)易實現巨型口徑。膜基衍射光學主鏡可以分塊加工,易拼接形成巨型口徑(≥20m),且拼接精度要求較低,同時可采用地面收攏、在軌展開方式滿足發射運載包絡要求。

4 膜基衍射光學成像系統關鍵技術分析

面向地球靜止軌道1m分辨率對地觀測應用的膜基衍射光學成像系統,由于受衍射光學成像原理、薄膜材料、大型剛柔耦合空間結構等問題制約,要實現地球靜止軌道應用,需要針對多個領域的多項關鍵技術開展攻關,主要包括以下幾個方面。

膜基衍射光學成像系統組成示意圖

系統總體技術

地球靜止軌道1m分辨率膜基衍射光學成像系統作為大型空間設施,系統復雜度高,需要進行系統級優化設計以解決構型選擇、資源能源分配、對地觀測策略等問題,指導系統的設計。同時,需要開展載荷-平臺一體化設計攻關,以滿足巨型口徑膜基衍射光學成像系統的在軌應用。通過系統設計,梳理對各分系統的需求,建立指標需求體系,指導分系統設計。

此外,由于衍射光學元件的特殊色散特點,突破具有寬譜段色差校正能力的光學系統設計,是系統設計需重點關注的關鍵問題。

膜基衍射光學主鏡技術

主要包括空間光學級薄膜材料及薄膜制備、衍射微結構加工、主鏡折疊展開與在軌調整三個方面。

1)用于光學成像的膜基衍射光學元件基底材料,必須能夠克服發射環境、地球靜止軌道輻照環境、地球靜止軌道熱環境等的影響,需要在材料的工作譜段、透過率、厚度均勻性、表面光潔度、雙折射率、熱膨脹系數、空間環境耐受性、力學強度等多項性能指標上進行提升。

2)衍射微結構的加工難易通常與系統長度、衍射效率有關,為縮短系統長度、提升衍射效率,要求衍射微結構的加工能力達到亞微米,同時要滿足大尺寸以及離軸微結構的加工要求。目前加工能力尚不滿足,需要針對微細結構加工開展攻關。

3)地球靜止軌道1m分辨率膜基衍射光學成像系統主鏡口徑約20m,為滿足發射條件,必須采取“折疊發射-入軌展開”的方式實施,折疊展開方式的選擇要充分平衡發射尺寸與展開復雜度的矛盾。此外,由于主鏡口徑巨大,展開精度難以達到光學成像要求,需要為子鏡配置微調機構,制定自適應像質閉環校正方案。

大型可展開伸展臂支撐結構技術

單平臺構型是膜基衍射光學成像系統平臺構型的發展趨勢,而伸展臂支撐結構是單平臺構型中用于連接主鏡與后端成像系統的重要組件。主鏡沿光軸方向的收攏和展開、主鏡的徑向收攏展開以及展開后的支撐都是由伸展臂支撐結構實現,伸展臂支撐結構對于整個系統的折疊展開功能及穩定成像發揮至關重要的作用,是重點關鍵技術之一。相關研究內容包括:①大伸縮比可展開支撐結構技術;②高精度展開執行機構技術;③鎖定機構技術;④伸展臂結構空間特性在軌測量技術。

在軌高精度控制技術

地球靜止軌道1m分辨率膜基衍射光學成像系統作為大型空間結構體,在軌工作時存在多模式、多目標、大慣量、大撓性的特點,在軌高精度控制是該系統的重點關鍵技術之一。由于系統涉及到入軌展開、指向機動、受擾恢復等多種復雜在軌動作,因此,控制技術需要解決在軌展開過程控制、在軌動作下高精度控制問題。

5 小結

根據國內外研究,膜基衍射光學成像技術是實現地球靜止軌道1m分辨率成像的一種重要、可行技術途徑。鑒于地球靜止軌道1m分辨率對地成像的巨大應用前景,國內應盡快開展膜基衍射光學成像技術研究,尤其是在微細加工、大型空間結構體控制等方面,提升基礎能力,為實現地球靜止軌道1m分辨率膜基衍射光學成像系統提供創新解決方案。同時,探索該項技術在天文觀測、激光雷達以及空間太陽能收集等領域的應用,充分發揮膜基衍射光學成像技術的特殊優勢。

Development and Application of GEO Membrane Based Diffraction Optical Imaging System