國外地球靜止軌道通信衛星2011-2015年發展概況及啟示

韓慧鵬 劉波 佟金成 (中國空間技術研究院通信衛星事業部)

?

國外地球靜止軌道通信衛星2011-2015年發展概況及啟示

韓慧鵬 劉波 佟金成 (中國空間技術研究院通信衛星事業部)

目前,通信衛星已經成為在軌數量最多的航天器,各國已將通信衛星與經濟發展、社會服務、軍事國防等領域密切關聯。從通信衛星分布的軌道來看,除美國和俄羅斯等少數國家或組織在低地球軌道(LEO)部署通信衛星外,通信衛星主要集中在地球靜止軌道(GEO)。

2011-2015年,全球GEO通信衛星領域經歷了長足的發展,主要表現為高吞吐量衛星、寬帶移動通信衛星、高清電視直播衛星、全電推進衛星等多類衛星的發射,以及多種新型通信衛星有效載荷技術的應用。

1 研制單位能力

根據公開資料顯示,近5年各國共發射GEO衛星150顆,研制單位主要集中在美國的勞拉空間系統公司(SS/L)、洛馬公司(LM)、軌道科學公司(OSC,現已更名為軌道-阿連特技術系統公司)和波音公司(Boeing)、歐洲的泰雷茲-阿萊尼亞空間公司(TAS)和歐洲空客防務與航天公司(ADS)、俄羅斯的信息衛星系統-列舍特涅夫公司(ISS Reshetnev)、中國空間技術研究院(CAST)以及印度空間研究組織(ISRO)等單位。其中,中國空間技術研究院在2015年發射的GEO衛星數量僅次于波音公司,占全年發射總量的17.6%,亦是該單位在近5年的最高全球發射量占比。

根據統計,近5年通信衛星領域呈現如下特點:

1)勞拉空間系統公司的生產能力最強,近5年共發射26顆衛星,該公司在高功率通信衛星方面具有領先地位,與歐洲空客防務與航天公司均瞄準全球大中型衛星市場,憑借其LS-1300平臺多年占據全球商業衛星市場1/4以上的份額。

2)洛馬公司的業務以軍用通信衛星為主,產品覆蓋衛星固定通信(FSS)、衛星廣播(BSS)、衛星移動通信(MSS)以及其他軍事應用領域。近5年,洛馬公司研制的4顆美國海軍“移動用戶目標系統”(MUOS)衛星和2顆“先進極高頻”(AEHF)衛星均已成功發射。此外,洛馬公司還為日本廣播衛星系統公司(BSAT)和越南郵政與電信集團研制完成商業通信衛星。

3)波音公司在近5年共發射GEO通信衛星16顆,繼續保持其傳統的軍用通信衛星系統研制的狀態,為美軍“跟蹤與數據中繼衛星”(TDRS)系統和“寬帶全球衛星通信”(WGS)系統的主承包方。波音公司研制的國際移動衛星-5系列(Inmarsat-5F)衛星在2015年已完成組網,構建了全球首個衛星寬帶移動通信網絡。

2011-2015年全球發射GEO衛星情況1)

4)分析泰雷茲-阿萊尼亞空間公司在近5年發射的各類衛星可知,其研制的衛星主要分布在中、低軌道,其業務以通信衛星星座為主,并通過出口衛星有效載荷設備獲得豐厚的收益。目前三大通信衛星星座[“全球星”(Globalstar)第二代星座、“銥”(Iridium)第二代星座和“其他三十億人”(O3b)星座]均由泰雷茲-阿萊尼亞空間公司承建。

5) 信息衛星系統-列舍特涅夫公司是俄羅斯最大的衛星生產企業,產品包括通信、中繼、導航和地球探測等50種航天器,其通信衛星覆蓋商業衛星和軍用衛星,尤其是承研了俄羅斯國內絕大部分軍用通信衛星。

6)為均衡生產能力,各研制單位加強合作和外包模式,例如泰雷茲-阿萊尼亞空間公司與信息衛星系統 列舍特涅夫公司在近5年簽訂合作協議,計劃研發新型高功率通信衛星平臺(超過12kW),同時研發衛星有效載荷元器件或功能組件,并具備通信衛星和有效載荷的總裝、集成、測試能力。

7)僅從發射數量來看,近5年在GEO衛星領域已形成3個梯隊:第一梯隊發射數量在20顆(含)以上,包括勞拉空間系統公司、歐洲空客防務與航天公司和信息衛星系統 列舍特涅夫公司,該梯隊發射衛星數量共占全部發射衛星的44.6%;第二梯隊發射數量在10顆(含)以上,包括波音公司、中國空間技術研究院、軌道科學公司和泰雷茲 阿萊尼亞空間公司,該梯隊發射衛星數量共占全部的36.1%;第三梯隊發射數量在10顆以下,以洛馬公司和印度空間研究組織為代表。此外,各單位通過平臺與載荷合作、軌位合作、技術服務與運營合作等多種模式,有力地促進了通信衛星領域的專業分工和快速發展。

2 通信衛星技術現狀

高吞吐量通信衛星

2011年10月19日發射的由勞拉空間系統公司研制的衛訊-1(Viasat-1)衛星是近5年高吞吐量通信衛星的代表,單星擁有56臺Ka頻段轉發器,總數據吞吐量可達140Gbit/s,比當年北美地區上空其他所有商用通信衛星的總容量還大,該容量是休斯網絡系統公司2007年8月發射的首顆全Ka頻段寬帶通信衛星太空之路-3(Spaceway-3)總容量的14倍。衛訊-1衛星采用了Ka頻段72個點波束和頻分復用等技術,使衛星總容量在Ka頻段達到最大限度,上傳最大速率4Mbit/s,下載最大速率可達10Mbit/s。2013 年3月,美國衛訊公司(Viasat)演示了該衛星為直升機提供超視距、高性能、寬帶通信服務,直升機可與地面站點或直升機之間建立4Mbit/s或8Mbit/s的數據傳輸鏈路,且不受振動、沖擊、螺旋槳的固有重復信號阻塞等影響。

衛訊-1衛星在軌示意圖

寬帶移動通信衛星

由國際移動衛星公司(INMARSAT)構建的首個全球衛星寬帶移動通信網絡“全球快訊”(Global Xpress)初步建成,該網絡由4顆波音公司研制的國際移動衛星公司第五代寬帶移動通信衛星構成,其中包括3顆工作星和1顆在軌備份星(該星預計2016年發射),各衛星均采用波音衛星系統-702HP(BSS-702HP)平臺。3顆工作星分別部署在太平洋、大西洋和印度洋上空,提供高分辨率視頻、音頻和數據通信服務,可為商業用戶(能源、海事、航空等)、政府部門、軍事機構提供速率高達50Mbit/s的高速移動寬帶服務。衛星采用透明轉發體制,通過6副Ka頻段固定波束天線(4副接收天線,2副發射天線)實現全球覆蓋;使用6副Ka頻段可動點波束天線來提高通信容量;采用2副饋線波束天線形成89個點波束(最多72個波束同時工作),實現除南北兩極以外的全球覆蓋。此外,“全球快訊”網絡可提供軍用通信業務,用于補充美國“寬帶全球衛星通信”衛星系統在某些地區或特定區域覆蓋容量不足的問題。

高清電視直播衛星

近5年由美國直播衛星公司(DirecTV)構建的2顆專用于高清電視傳輸的直播衛星-14、15 (DirecTV-14、15)發射升空。直播衛星-14由勞拉空間系統公司研制,于2014年12月6日成功發射,衛星采用LS-1300平臺,Ka頻段有效載荷,并安裝了最新研發的反向頻率載荷,該反向載荷將當前的上行頻率用于下行傳輸,而下行頻率則用于上行到衛星,即使用原上行頻率來直播電視信號,故此技術可獲得更寬帶寬。為了避免因使用反向頻率載荷對原頻率載荷的干擾,需要使用高度聚焦型天線。直播衛星-15衛星由歐洲空客防務與航天公司研制,于2015年5月27日成功發射,衛星采用歐洲星-3000(Eurostar-3000)平臺,有效載荷包括30臺Ku頻段轉發器、24臺Ka頻段轉發器和18臺發向直播轉發器,該衛星將與直播衛星-14衛星一起提升直播衛星公司4K高清電視轉播能力。

“寬帶全球衛星通信”衛星在軌狀態

美國“新軍三星”簡介

美國通信系列“新軍三星”

2011-2015年間,美國軍方GEO通信系列的“新軍三星”,即寬帶類型的“寬帶全球衛星通信”、窄帶類型的“移動用戶目標系統”和防護型的“先進極高頻”系統全面開始在軌部署,并完成初步的組網任務,預計到2020年將實現10顆“寬帶全球衛星通信”衛星、5顆“移動用戶目標系統”衛星和6顆“先進極高頻”衛星在軌服役。

(1)“寬帶全球衛星通信”衛星

當前美軍寬帶數據傳輸業務主要由“寬帶全球衛星通信”衛星通信系統承擔,單顆“寬帶全球衛星通信”衛星的通信容量是“國防衛星通信系統”(DSCS)的10倍,可實現X頻段直通、Ka頻段直通、X/Ka交聯和Ka/X交聯的戰術寬帶通信及全球廣播業務。“寬帶全球衛星通信”衛星將“國防衛星通信系統”衛星和“全球廣播系統”(GBS)的功能合二為一,用X頻段直通寬帶通信業務來替代“國防衛星通信系統”雙向通信業務;用Ka頻段通信代替由“特高頻后繼星”(UFO)提供的全球廣播業務;另外,提供Ka頻段高容量雙向通信有效載荷的能力,提供作戰人員的移動通信。

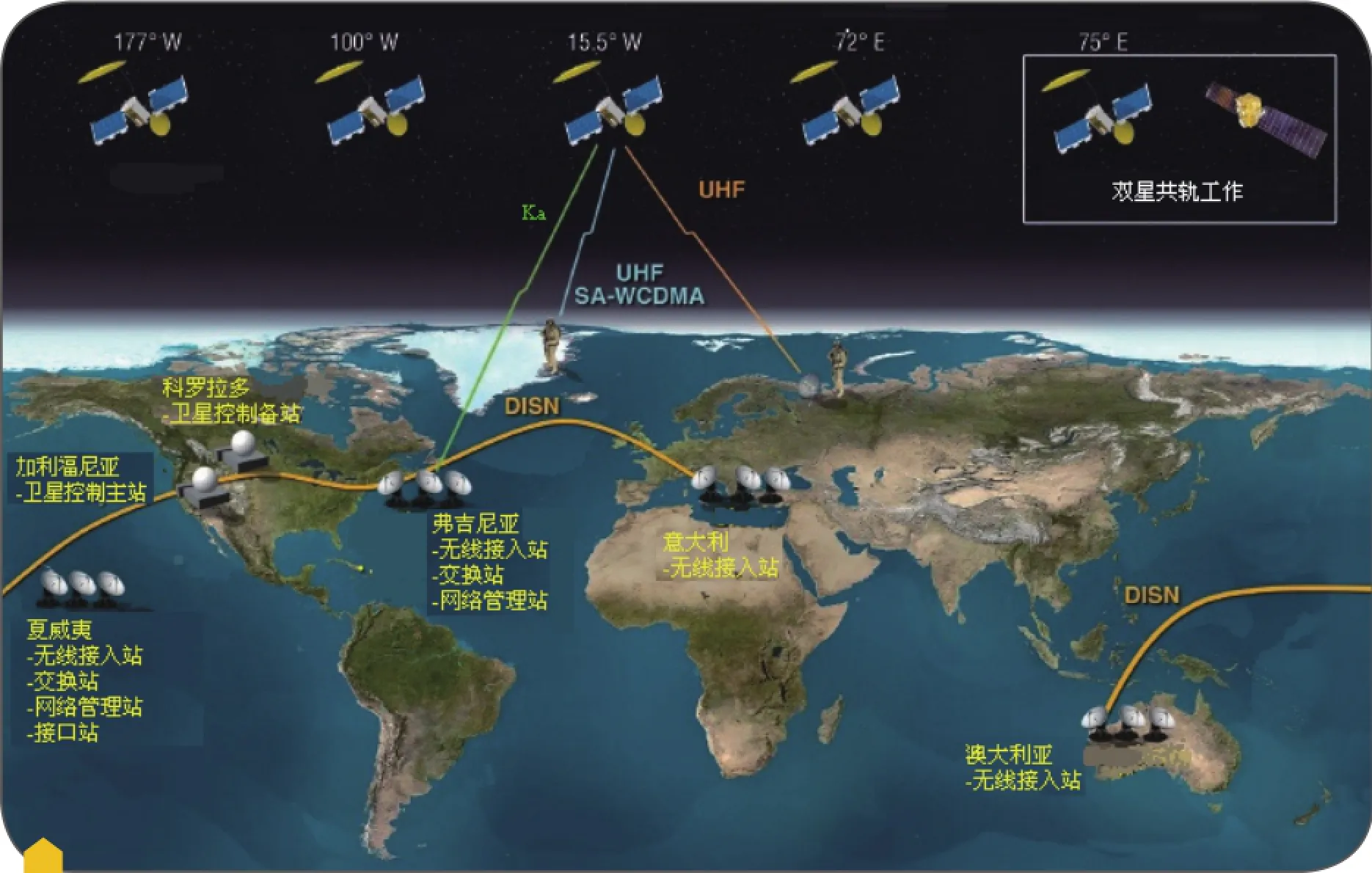

(2)“移動用戶目標系統”衛星

“移動用戶目標系統”衛星的亮點在于使用了全新的星地3G通信體制“寬帶碼分多址”(WCDMA),其數據傳輸能力是“特高頻軌道”(UFO)衛星系統的16倍,并可通過國防信息系統網絡實現全球連接。同時“移動用戶目標系統”衛星還搭載了完全兼容UFO系統終端的繼承載荷。“移動用戶目標系統”衛星具有Ka-UHF前向鏈路和UHFKa返向鏈路;地面站與衛星通信使用Ka頻段,WCDMA地面終端與衛星通信使用UHF頻段;各地面用戶終端之間采用“M”型雙跳方式通信,各衛星覆蓋區之間的數據通過地面站間的光纜進行傳輸。

整個“移動用戶目標系統”空間段由4顆在軌工作星組成。地面段包括4個無線接入站、2個交換/網管站和2個衛星控制站,地面段的主要作用是控制衛星、傳輸和管理用戶話音和數據業務,集成至國防交換網和國防信息系統網。

(3)“先進極高頻”衛星

“先進極高頻”衛星在軌飛行示意圖

“先進極高頻”衛星是美國“軍事星”(Milstar)通信系統的后續星,增加了高數據率載荷(XDR,最大8.192Mbit/s)和極高頻段(Q頻段,43.5~45.5GHz)相控陣天線。“先進極高頻”衛星的點波束更窄,功率更高,提高了通信的可靠性和數據率,極大減低了敵方偵聽和干擾的可能性,并且提高了衛星“動中通”的能力。其有效載荷在Milstar-2衛星低數據率載荷(LDR)和中數據率載荷(MDR)的基礎上,增加了高數據率載荷,單星通信總容量提高了10倍,達到430Mbit/s。“先進極高頻”衛星增強了路由選擇,根據用戶優先級別來提供點對點通信以及網絡服務,通過星間通信實現全球服務,并有非常強的戰場生存能力,減小了對地面支持系統的依賴程度,即便在地面控制站被破壞后,整個系統仍能自主工作半年以上。每顆星具有2條星間鏈路(V頻段,60GHz,雙向),星間通信速率可達60Mbit/s。

全電推進衛星

2015年3月2日,以波音公司研制的BSS-702SP平臺為代表的世界首批全電推進衛星發射入軌,包括亞洲廣播衛星公司(ABS)運營的亞洲廣播衛星公司-3A(ABS-3A)衛星和歐洲通信衛星公司(EUTELSAT)運營的歐洲通信衛星公司-115WB (Eutelsat-115WB)衛星,這兩顆GEO衛星采用一箭雙星方式發射。

BSS-702SP平臺最大特點是采用8臺氙離子推力器實現變軌和位保等任務,取消了傳統的化學推進系統,有效降低了平臺質量。此外,該平臺還采用了新一代綜合電子系統構架,簡化了數據管理并增強了衛星健康管理能力。該平臺橫向尺寸2134mm,高度4572mm;可承載47臺轉發器,可為有效載荷提供3~8kW電能;衛星設計壽命15年。

BSS-702SP平臺配置的8臺氙離子推力器中,4臺安裝在背地面的南北側,另外4臺分布在背地面的4個角點上。其推力器有兩種工作模式:①高功率模式,功耗4500W、推力165mN、比沖3500s、總效率65%;②低功率模式,功耗2300W、推力79mN、比沖3400s、總效率63%。根據702SP平臺的供電能力,變軌過程采用高功率模式,共有2臺推力器工作,功率9kW,最大推力330mN;位保過程只使用1臺推力器,工作在低功率模式。

衛星激光通信

近年來各國實施了多項空間激光通信研究,以美國航空航天局(NASA)為代表的科研機構在“國際空間站”、月球探測器和衛星上進行太空與地面間的激光通信技術試驗,目標是使未來航天器的通信傳輸速率提高10~100倍,達到現有地面光纖網的水平。

2010年,噴氣推進實驗室(JPL)和麻省理工學院(MIT)林肯實驗室進行首次地球到火星的激光通信演示試驗(MLCD),來測試深空激光鏈路,其通信速度將是現有微波通信速率的10倍以上。從2012年起NASA開展“激光通信中繼演示驗證”(LCRD)項目,計劃于2017年搭載勞拉空間系統公司研制的GEO衛星進行試驗,采用激光相干通信方式,實現上下行2.88Gbit/s的通信速率。2013年10月,美國首次完成了繞月衛星激光通信演示試驗(LLCD),成功實現上行20Mbit/s、下行622Mbit/s的激光通信速率。繞月衛星激光通信演示試驗是激光通信演示試驗項目的前奏,用以驗證相關技術。2014年6月,NASA首次通過激光方式以50Mbit/s的下行速率,用時3.5s從“國際空間站”成功向地面發送長達30s的高清視頻,若采用傳統的微波方式則需10min以上的時間。

此外,在“哥白尼”計劃中Gbit/s量級星間激光鏈路試驗取得成功后,歐洲航天局和空客防務與航天公司于2015年初繼續推進“歐洲數據中繼系統”(EDRS)的建設,該項目星間激光終端數據傳輸率可達1.8Gbit/s,星地鏈路則采用Ka頻段轉發器以克服大氣影響。2015年法國和日本通過日本某顆近地軌道衛星上的激光終端與法國科索爾天文臺進行了多次星地激光鏈路試驗,以獲取激光束穿越大氣層的傳播特性數據。

3 通信衛星發展趨勢及啟示

“高吞吐量衛星”系統

高吞吐量通信衛星的興起,源于高速上網、視頻服務、移動寬帶、移動網絡回傳等大帶寬需求業務,即帶寬需求是刺激高吞吐量通信衛星出現的根本原因,對運營商而言,高吞吐量通信衛星數倍于傳統通信衛星容量的特點,極大地改變了衛星購置的成本結構,可以使得運營商提供衛星寬帶服務的成本下降,這對新興的運營商挑戰經營傳統載荷的運營商帶來極大的優勢。

在高吞吐量通信衛星需求的驅動下,寬帶大容量通信衛星在系統技術體制、衛星系統規模、覆蓋區域、工作頻段、支持平臺和有效載荷靈活性等方面均涌現出創新。繼衛訊-1衛星之后,美國衛訊公司相繼與波音公司簽署了建造1顆衛訊-2衛星和3顆衛訊-3衛星的協議。除覆蓋區加大外,衛訊-2衛星的通信容量相當于衛訊-1的2倍以上,據稱其有效載荷設計方案中采用波音公司和衛訊公司的專利技術,將拋棄傳統的Ka頻段多點波束理念,使之與衛訊-1衛星的設計全然不同。單顆衛訊-3衛星的通信容量可達1Tbit/s(即1000Gbit/s),是衛訊-2衛星容量的3倍,將來可為美洲、歐洲、中東、亞洲和非洲等地區用戶提供100Mbit/s的接入服務。此外,2015年10月,歐洲通信衛星公司與泰雷茲-阿萊尼亞空間公司簽署協議訂購第一顆基于空間客車-Neo (Spacebus-Neo)平臺的新型高吞吐量通信衛星,將為非洲等地區用戶提供寬帶服務。

鑒于高吞吐量通信衛星系統的急速發展,對通信衛星領域的啟示是應加快超大容量寬帶通信衛星系統的發展,重點研發適應于高吞吐量通信衛星系統的新型衛星有效載荷技術,突破傳統的多個點波束配合頻分復用的模式,逐步實現單星總容量達Tbit/s量級的高吞吐量通信衛星,同時還需要發展新一代不低于4K的超清電視上星寬帶直播技術,通過技術創新提升具有自主知識產權的高吞吐量通信衛星的競爭力。

移動通信衛星系統

近5年,初步構建了以美軍窄帶“移動用戶目標系統”(UHF頻段)和國際移動衛星公司寬帶“全球快訊”衛星系統(Ka頻段)為代表的GEO全球移動通信衛星系統。據歐洲咨詢公司(Euroconsult)發布的移動通信衛星市場預測報告稱,到2024年衛星移動通信終端數量將達到680萬臺(不包括國際移動衛星公司Ka頻段的“全球快訊”服務),保持年均7%的增長速度。尤其是隨著L頻段大量創新產品和應用業務的不斷涌現,以及新一代移動通信衛星系統星座的部署,將促使衛星移動通信領域出現巨大變革,競爭也將向衛星固定通信領域拓展。

微小衛星呈現井噴式發展,尤其是2014年以來,低軌寬帶通信衛星星座計劃再次興起,以“一網”(OneWeb)項目和“太空探索技術”(SpaceX)項目為代表,這2個項目在2015年已成功融資15億美元。微小衛星憑借成本低、制造快、發射快、及時補充受損衛星、有效載荷靈活多樣等優勢,將來可能會對以GEO大衛星為主體的通信衛星系統造成一定的沖擊。

鑒于國家利益全球化拓展和國防信息安全方面的需求,參考國外已經構建的UHF頻段和Ka頻段“全球移動通信衛星”系統,應從星地一體化設計角度設計符合我國自身需求的GEO“全球移動通信衛星”系統。結合我國經濟社會的發展需求,建設“全球移動通信衛星”系統時應覆蓋“一帶一路”地區,使該系統能為此地區提供寬帶大容量的衛星通信接入服務。例如老撾和土庫曼斯坦均擁有了本國首顆通信衛星,老撾-1衛星由中國空間技術研究院負責研制,采用東方紅-4S平臺,應用綜合電子技術、鋰離子電池技術等先進技術,首創了天地一體化設計結合商業運營模式理念。

“移動用戶目標系統”覆蓋示意圖

“電推進高承載比”衛星

電推進技術具有延長衛星使用壽命、降低成本、提高衛星姿態控制精度等優勢,可深度改變未來通信衛星的狀態。電推進技術具有比沖高的特點,可節約推進劑,從而增加航天器的有效載荷或者增加推進劑攜帶量以延長衛星壽命,這就使推進劑不再是壽命的主要約束條件。隨著衛星壽命的延長,可為運營商帶來更多的利潤,從而提高了衛星研制和運營的投入產出比。電推進用于姿態控制時,產生的沖擊力較小,可以有效降低整星姿態擾動,可提高衛星在軌運行期間的姿態控制精度。

在美國先進極高頻-1衛星事件之后,業界提出的全電推進GEO衛星平臺極大地推動了電推進技術的發展。目前國外有6家單位正在進行全電推進衛星平臺的研究,分別是美國的波音公司、勞拉空間系統公司、洛馬公司,俄羅斯的信息衛星系統-列舍特涅夫公司,歐洲的泰雷茲-阿萊尼亞空間公司和布萊梅軌道高科技系統股份公司(OHB)。

未來電推進技術的發展側重于小功率至大功率電推進技術的型譜化發展,以滿足宇航任務多樣化的需求。小功率電推進技術可用于滿足超靜衛星平臺的需要,從而滿足帶有大型可展開天線的GEO移動通信衛星對指向精度高的要求。而大功率電推進技術依靠其高比沖的優勢,可滿足大型通信衛星在轉移軌道的需要。

新型衛星有效載荷技術

近5年,歐洲極力推進通信衛星靈活有效載荷技術的發展,靈活有效載荷基于軟件無線電和認知無線電技術,可在波束覆蓋、帶寬分配、功率調配和頻率配置等方面實現在軌調節,從而提高通信衛星的靈活性和適應性,還可以改變通信衛星的方案設計和使用策略。歐洲通信衛星公司與歐洲航天局已于2015年7月簽訂研制合同,將在“歐洲量子衛星”上采用全軟件定義的靈活有效載荷技術,將實現Ku頻段收發覆蓋完全電子綜合,可使用戶獲得通過覆蓋區調整、功率調配和頻率帶寬調節等新技術獲得額外通信容量。

面對日益擁擠的衛星通信頻率資源,新型的反向頻率載荷(即上下行頻率與現有頻率計劃相反)已經在美國直播衛星-14上使用,未來通信衛星的工作頻段已經逐步由Ka頻段向更高頻段提升,例如美國“先進極高頻”系列衛星上使用了EHF接收相控陣天線,工作頻率在44GHz;星間鏈路使用V頻段(60GHz),單向速率高達60Mbit/s。隨著Ka頻段逐步飽和,未來在Q/V頻段(40~50GHz)、W頻段(76~110GHz)、甚至THz頻段(0.1~10THz)豐富的寬帶資源可滿足超大容量衛星通信和高速數據傳輸的需求。但目前這些頻段相應的星載有效載荷技術仍是發展瓶頸,例如星載高功率放大技術、空間功率合成技術、高線性度調制解調技術、高速基帶信號并行處理技術等。

未來在設計通信衛星系統時,須考慮與新型通信體制(3G、4G或5G體制)升級適應性以及前向兼容性問題,如“移動用戶目標系統”首次實現了星地3G通信。在空間激光通信方面,美國“激光通信中繼演示驗證”激光載荷將于2017年發射至GEO衛星進行高速超寬帶通信試驗,激光憑借其超高的通信容量,適用于構件骨干星間傳輸網絡。

近年來,星載多波束天線技術已成為關注焦點:①單顆“移動用戶目標系統”衛星在UHF頻段通過1副天線形成16個子波束;②單顆國際移動衛星-5在Ka頻段通過2組網狀喇叭饋源陣形成89個子波束;③波音公司研制的墨西哥衛星-2采用22m口徑的網狀可展開天線,實現L頻段122個子波束;④美軍先進極高頻衛星相控陣天線技術。多波束天線技術是實現便攜式移動終端與衛星通信的重要途徑,未來需要突破波束形成技術(包括星載波束形成技術和地基波束形成技術),為高速衛星通信提供支持。

軍用通信衛星

目前,國外軍用通信衛星朝著業務范圍廣、通信容量大、生存能力強的方向發展。業務范圍已從單一的電話電報擴展至傳輸遙感圖像和偵察照片等的數據和圖像的傳輸,相應的通信容量已提高數十倍甚至上百倍,而且未來抗打擊、抗干擾的通信衛星將采用星間鏈路、高速率載荷等技術。

對于某些具有高度保密要求的衛星軍用通信業務,須研發新型的EHF(含Q、V、W等頻段)和THz頻段微波星間通信載荷以及星間激光通信載荷,由于受到大氣層對地面干擾或竊聽的“屏蔽”,可有助于實現該目標。但最理想的保密通信方式則是量子通信,隨著星載量子通信技術的發展,量子通信衛星在軍用通信衛星領域將具有光明的發展前景。

面對軍用通信衛星開發成本較高的問題,美國與歐洲多數軍用衛星通信業務采取租用商業衛星信道結合國防安全專用衛星信道的方式,既確保了國防衛星通信的安全性,又節約了軍用通信衛星研發和部署的成本。例如,美國軍方租用“全球快訊”網絡來補充寬帶全球通信衛星系統在某些地區或特定區域覆蓋容量不足的問題。而新興航天國家(如墨西哥和巴西等)則提倡“政府為主建設、軍民商共用”的通信衛星發展模式。

4 結束語

本文分析了近5年各通信衛星研制單位的生產能力,對比了GEO衛星領域3個梯隊的特點,梳理了典型衛星的技術現狀,分析研究認為未來通信衛星發展的趨勢將會向“高吞吐量通信衛星”系統、“移動通信衛星”系統、“電推進高承載比”衛星、各種新型衛星有效載荷技術等方面深入發展。通過以上研究分析,以期能對我國通信衛星的發展和研制提供參考。

Development and Inspiration of 2011-2015 Foreign GEO Communications Satellites