經皮電穴位刺激療法合疏肝降逆顆粒治療食管源性胸痛

李 娜 張 然 郝海蓉

(山西中醫學院附屬醫院,太原 030024)

?

經皮電穴位刺激療法合疏肝降逆顆粒治療食管源性胸痛

李娜張然郝海蓉

(山西中醫學院附屬醫院,太原 030024)

【關鍵詞】食管源性胸痛;經皮電穴位刺激療法;疏肝降逆顆粒

食管源性胸痛是指由食管疾病或食管運動異常所引起的以間歇性前胸痛為發作特點的一類疾病,主要表現為胸骨下疼痛, 嚴重時疼痛劇烈, 甚至可放射至后背、肩部、頸部、牙齒和耳后等部位, 多伴有燒灼感、噯氣、泛酸等臨床表現。其中胃食管反流病(GERD)為最常見的因素,占50 %~70 %。本文觀察經皮電穴位刺激療法合疏肝降逆顆粒治療以胸痛為主要表現的GERD患者,取得了較好效果,現報道如下。

一般資料

收集2012年5月—2015年5月于我院就診的以胸骨后疼痛為主要表現的GERD患者100例。該試驗采用隨機分組、平行對照試驗設計。入選100例病例采用隨機數字表法將患者分為兩組。治療組50例,男23例,女27例;年齡18~68歲,平均(49.3±10.4)歲;病程0.5~5年,平均1.2年。對照組50例,男24例,女26例;年齡19~70歲,平均(51.3±11.3);病程0.4~6年,平均1.4年。兩組在性別、年齡、病程上無顯著性差異,具有可比性。

入選標準:①年齡18~70歲。②參照2006年中華醫學會消化病分會制定的《中國胃食管反流病共識意見》[1],具有胸骨后或胸骨下疼痛,伴有或不伴有典型的燒心、反酸癥狀。③內鏡檢查證實為反流性食管炎或Barrett食管。反流性食管炎內鏡檢查按洛杉磯分級標準。A級:黏膜皺襞表面黏膜破損,直徑<5mm;B級:黏膜皺襞表面黏膜破損,直徑≥5mm,病變不融合;C級:黏膜破損相互融合,范圍不超過食管周徑的75%;D級:黏膜破損相互融合,并累計食管周徑的75%以上。內鏡陰性者,行24 h食管pH監測,證實反流存在。④辨證屬肝胃不和型,證見胸骨后或劍突下疼痛感,或累及兩脅,燒心、噯氣、反酸,精神郁悶或煩躁易怒,舌質紅,苔薄黃,脈弦。

排除標準:①患有上消化道出血、消化性潰瘍、賁門失弛緩癥、胃食管腫瘤、嚴重肝腎功能損害及有胃部手術史者。②胸片、心電圖、心臟CT等證實有原發性呼吸系統疾病及冠心病者。③妊娠或哺乳期婦女及有嚴重認知功能障礙者。④4周內曾服用治療量質子泵抑制劑或促胃腸動力藥物以及對本試驗藥物有過敏史者。⑤其他原因不能獲取準確資料或未完成治療者。

治療方法

治療組:①經皮電穴位刺激療法:穴位選用脾俞、胃俞、肝俞、膽俞、膈俞、天突、肩井、缺盆,用華佗牌SXDZ-100型診療儀,將電極板貼于穴位上,進行穴位刺激,每次30 min,每日1次。刺激強度以患者能夠忍受而不引起疼痛為度。②疏肝降逆顆粒(天江藥業)。藥物組成:柴胡10 g,白芍15 g,枳殼10 g,竹葉10 g,陳皮10 g,柿蒂10 g,香附10 g,延胡索15 g,海螵蛸20 g,白術10 g,佛手10 g,甘草6 g。每天1劑,于早晚開水沖服。療程45 d。

對照組:埃索美拉唑40 mg,每日1次,早晨空腹口服;莫沙比利5 mg,每日3次,三餐前15 min口服。療程45 d。

治療結果

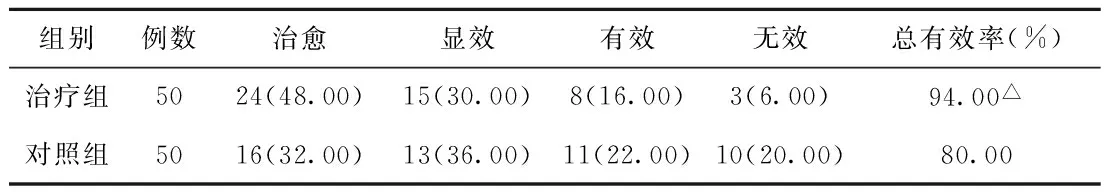

療效標準。治愈:胸痛癥狀消失,食管下括約肌靜息壓(LESP)>14.3 mmHg,demeesterd評分<14.72; 顯效: 胸痛癥狀好轉( 胸痛癥狀發作次數明顯減少, 持續時間明顯縮短),10mmHg 臨床療效比較:治療組總有效率為94.00%,高于對照組的80.00%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。 表1 治療組與對照組患者臨床療效比較[例(%)] 注:與對照組比較,△P<0.05 不良反應:兩組治療前后血常規、大小便常規、肝腎功能和心電圖檢查均無異常發現。治療組1例出現乏力及頭暈,對照組2例出現口干、眩暈,均未做特殊處理自行緩解,未影響療程的完成。 討論 GERD 是指胃腸內容物異常反流至食管所引起的癥狀及并發癥。其典型表現為反酸、燒心及胸骨后疼痛。GERD導致胸痛機制包括兩個因素: ①以胃酸、胃蛋白酶為主要成分甚至含有膽汁酸、胰酶的反流物對食管黏膜、肌肉、神經纖維直接造成損傷。②部分患者食管黏膜對酸性反流物具有超敏感性, 在食管收縮時激發疼痛感覺[2]。GERD所致胸痛位于胸骨后或劍突下, 疼痛性質類似于心絞痛, 但多伴有反酸、燒心等癥狀。西醫常用質子泵抑制劑加促胃動力藥物治療,二者用藥后可緩解癥狀,又可減輕反流物對食管黏膜的損傷,但對于內臟敏感性問題療效欠佳,而且GERD是一種時發時愈的慢性疾病,一般初始治療癥狀緩解,但復發率極高,故通常需要維持治療,但長期用藥會導致敏感性降低,必須加大用量才能抑制反流,導致不良反應發生率升高,可致肝腎功能損害,且長期治療可導致胃腺萎縮。中醫經皮電穴位刺激療法通過刺激相關穴位,不僅能增強胃蠕動、抑制胃酸分泌、增加胃排空[3],還可以改善內臟敏感,提高機體抗痛能力,緩解軀體癥狀,并配合疏肝降逆顆粒疏肝和胃降逆,達到從根本上治療本病的目的。 本病屬中醫學“反胃”“嘈雜”“吐酸”“吞酸”范疇,與肝、脾、胃、肺關系密切。肝主疏泄,助脾胃運化,可使胃氣和降正常,肝失疏泄,導致胃不降反升,胃酸“移位”于食管,最易發生本病。因此,肝在發病中占有重要地位。中醫學認為,本病為“本虛標實”,其主要病機為肝失疏泄、胃失和降、濁氣上逆,臨床上以肝胃不和最為常見,故治宜疏肝和胃,標本兼治,攻補兼施。疏肝降逆顆粒以柴胡、佛手疏肝解郁;枳殼、香附、陳皮行氣消積;白術健脾益氣;柿蒂降逆胃氣;白芍配甘草緩急止痛,海螵蛸制酸止痛,延胡索理氣止痛。全方共奏疏肝解郁、健脾和胃、制酸止痛之功。現代藥理研究證明,柴胡可有效調節消化道運動功能;枳殼、陳皮具有增強胃蠕動、促進胃排空、抑制胃食管反流的作用;海螵蛸含有大量碳酸鹽及多種微量元素,能中和胃酸而緩解燒心反酸,還能促進黏膜修復;白芍配甘草有明顯抑制胃酸過度分泌和止痛作用,可降低迷走神經興奮性,提高食管下段括約肌張力;佛手在調節神經系統方面能發揮抗抑郁的作用;延胡索有明顯的鎮痛及鎮靜作用。 中醫經皮電穴位刺激療法的優勢體現在:①將電極放在穴位上,通過透穴電流起作用,以其特定的頻率和波形刺激相關穴位,既可興奮粗纖維在脊髓關閉疼痛閘門,減少疼痛信息向中樞的傳遞,又能有效促使中樞的不同腦區釋放阿片肽類及其他神經化學物質,阻止中樞神經細胞對外周傳入的疼痛信息的感受,快速提高全身的抗痛能力。②這些穴位在節段上與食管和胃處于同一神經節段, 在刺激穴位的同時亦通過同節段的神經反射對食管及胃產生良性刺激,改善胃及食管功能的蠕動功能, 提高食管下括約肌的收縮力,抑制胃酸分泌、增加胃排空,使食物內容物能順利排入胃內、胃的排空時間縮短, 從而防止胃食管反流的發生[4]。 本研究結果顯示,經皮電穴位刺激療法合疏肝降逆顆粒治療食管源性胸痛療效確切,且無明顯不良反應,值得臨床推廣。 參考文獻 [1]中國胃食管反流病共識意見專家組.中國胃食管反流病共識意見[J].中華內科雜志,2007,46(2):170-173. [2]焦洋.食管源性疾病所致胸痛[J].中國社區醫師,2005,46(2):70-73. [3]解然勇,候超,王璇,等.電針足三里聯合甲氧氯普胺注射治療上消化道術后胃腸功能紊亂50例[J].陜西中醫,2013,34(6):744-745. [4]劉嵩,石拓,楊家耀.指針療法聯合埃索美拉唑、莫沙比利治療胃食管反流病食管外癥狀療效觀察[J].中國中西醫結合消化雜志, 2015,23(4):288-290. (收稿日期2015-09-14)