粵北巖溶峰叢自然坡面土壤鈣元素的空間分布

李忠云, 魏興琥, 李保生, 關共湊, 徐喜珍, 雷 俐

(1.華南師范大學 地理科學學院, 廣東 廣州 510631;2.佛山科學技術學院, 廣東 佛山 528000; 3.中山市第二中學, 廣東 中山528429)

?

粵北巖溶峰叢自然坡面土壤鈣元素的空間分布

李忠云1,2, 魏興琥2, 李保生1, 關共湊2, 徐喜珍3, 雷 俐1

(1.華南師范大學 地理科學學院, 廣東 廣州 510631;2.佛山科學技術學院, 廣東 佛山 528000; 3.中山市第二中學, 廣東 中山528429)

摘要:[目的] 探討綜合要素影響下自然坡面土壤鈣元素的分布特征,認識巖溶區土壤結構與演化。[方法] 測定廣東省英德市巖背鎮典型峰叢坡面土壤的全鈣、交換性鈣、水溶性鈣和有機質的含量,并進行相關性分析。[結果] 峰叢坡面土壤的全鈣、交換性鈣、水溶性鈣含量的平均值分別為4.172,1.050,0.026 g/kg,交換性鈣/全鈣的平均值為22.29%,水溶性鈣/全鈣的平均值為0.56%。全鈣、交換性鈣和有機質的含量都隨坡面海拔下降而逐漸減少,陡峭的坡面上部的全鈣、交換性鈣和有機質含量要明顯高于中下部平緩坡面的含量,而水溶性鈣的含量隨坡面下降不顯著。相關性分析表明,全鈣和交換性鈣與海拔、坡度、巖石裸露率呈顯著正相關,而與土層厚度是顯著負相關,水溶性鈣與這些地形因素相關性不顯著。[結論] 坡面的地形變化和土壤發育程度是影響土壤全鈣和交換性鈣含量變化的主要因素,但對于水溶性鈣含量的影響不大。峰叢自然坡面的全鈣和交換鈣具有坡面遷移特征,但垂向遷移特征不明顯,水溶性鈣的坡面遷移和垂向遷移都不明顯,對局部水文狀況響應靈敏。

關鍵詞:坡面; 土壤鈣; 地形; 粵北

巖溶地貌和巖溶異質結構是制約巖溶土壤類型、分布與空間結構的基礎[1]。碳酸鹽巖及富鈣的巖溶地球化學背景賦予石灰土一系列巖溶地區的特征:碳酸鹽巖風化成土速率較慢,土壤侵蝕速率快;土壤有機碳易于積累,而營養元素供給速率慢;營養元素供給的不平衡性;巖溶地貌制約石灰土的類型及分布,并延緩其向地帶性土壤演化[2]。碳—水—鈣循環是驅動巖溶環境元素遷移的動力[3]。影響巖溶作用的CO2含量[4],pH值[5]、有機質含量[6]和降雨[7]等因素,也同樣影響著巖溶土壤的理化性質及元素遷移。關于土壤的鈣元素含量的研究,謝麗萍等[8]在貴州花江峽谷查爾巖小流域的研究表明,研究區巖溶土壤總鈣含量平均為18 g/kg,交換性鈣含量占總鈣含量的50.9%,且與土壤總鈣含量顯著正相關;滕永忠等[9]對巖溶土壤鈣的測定指出:巖溶區土壤鈣含量平均在4.59 g/kg,水溶性鈣和交換性鈣占全鈣含量的85%左右。另外一些學者的研究表明:地貌部位[10-11]、地質背景[12]、土地利用方式[13]、石灰土中腐殖質的種類及含量[14]、微生物及其碳酸酐酶[15]、成土條件和溶蝕強度[3]、酸雨[16]等因素都對巖溶區土壤中鈣元素的分布和遷移特征有影響。巖溶區土壤的鈣元素的賦存形態、遷移動態受多種因素的影響,通過這些科學問題的探討有助于認識巖溶土壤結構與演化,了解巖溶生態系統的發展動向、穩定狀態及如何維持巖溶生態系統的穩定,具有一定的指導意義。巖溶峰叢洼地是巖溶區的主要地貌類型,峰叢洼地是巖溶山地的主體,山地坡面在不同海拔、坡度、巖石裸露率、植被、土壤厚度等因素綜合影響下,土壤鈣元素有何特征?是如何遷移的?各要素之間關系如何?都需要進行全面研究。粵北巖溶山區是中國西南巖溶區的東延部分,面積20 576 km2,是廣東土地石漠化的重點區域。在此區域,我們已開展了坡地土壤侵蝕和土壤理化性質研究[17-20],但對鈣元素遷移特征仍缺乏綜合研究。本文選擇亞熱帶喀斯特地貌的典型形態峰叢洼地坡面作為研究對象,探討綜合要素影響下自然坡面土壤鈣元素的分布特征,為進一步認識巖溶區土壤結構與演化研究提供依據。

1材料與方法

1.1 研究區概況

選擇粵北巖溶山區廣東省英德市巖背鎮作為巖溶峰叢自然坡面土壤鈣元素遷移特征研究的典型調查區(圖1)。該區屬于亞熱帶季風氣候,年均氣溫17.5 ℃,年均降水量近1 800 mm。該區位于英德市西部,地勢北高南低,東面分布有次生林地,西面大部分為裸露石灰巖山地。在研究區內,有超過1 000 m2由于人類開墾造成的極重度石漠化土地,巖石裸露率超過95%,是粵北土地石漠化的典型區域。土壤以黑色灰土、紅色石灰土為主。調查區為典型峰叢洼地地貌,峰叢呈封閉的六邊形分布,最底部有落水洞,最高峰與落水洞高差230 m,山峰東西水平距離400 m,南北距離560 m。山坡頂部海拔620 m。植被為典型石灰巖灌叢,具有巖生性、旱生性。常見物種:竹葉椒(Zanthoxylumarmatum)、苧麻(Boehmerianivea)、野菊(Dendranthemaindicum)、細瘦懸鉤子(Rubusmacilentus)、單葉鐵線蓮(Clematishenryi)、三裂葉葛藤(Puerariaphaseoloides)、纖毛鴨嘴草(Ischacmumciliares)、四季報春(Primulaobconica)等。

圖1 粵北巖溶山區碳酸鹽巖分布

1.2野外調查及采樣方法

2012年8月在英德市西部的巖背鎮塘邊村西北的峰叢洼地的典型坡面進行調查和采樣,地理位置為112°48′—112°52′E,24°16′—24°21′N。調查區內,峰叢坡面土壤的成土母質為石灰巖。坡面具有的頂陡、麓緩的地形特征,坡面上中部為自然坡面,下部為梯田(圖2)。

樣帶沿山頂到山坡中下部設3條平行樣帶,樣帶間距離6~10 m,每個樣帶自然坡面按間隔距離15 m設置樣點,每個樣帶設11個樣點,最低樣點和梯田接壤。每個樣點設3 m×4 m大小的樣方,考慮到峰叢坡面實際土層厚度和土壤特性,每個樣點在樣方內按土壤深度0—10,10—20 cm分層采集土樣,每個樣點重復3次采樣。在采集土壤樣品的同時,詳細記錄樣方的位置、海拔、坡度、土層厚度、巖石裸露面積、植被類型等基本信息。土層厚度用鐵釬法沿樣方對角線和十字線每1 m一個測點測定,根據平均值求得樣方土層厚度。巖石裸露率通過測定樣方內巖石出露面積再除以樣方面積計算。

圖2 巖背峰叢坡面示意圖

1.3土壤樣品室內試驗分析方法

公共服務政策提出后不可盲目推行,需經過小范圍實踐檢驗,得到公眾認可后再推廣實施。政策實施前的可行性分析判斷,需要有一種信息回饋模式,也就是指在政策制定后,讓公眾知曉,該服務是否是以公眾需求為導向,是否是公眾最渴望、最急切得到的服務,政府在得到公眾回訪信息后,對政策的可行性進行進一步修正改進,最終提供最優質的公共服務,做到公共服務時時創新,服務時刻為人民接受,真真做到傾聽民聲、體察民情、集中民智、回應民意、最終做到保護名利。

測定土壤全鈣、交換性鈣、水溶性鈣的含量[21]:分別用濃硝酸—氫氟酸—高氯酸消解、乙酸銨振蕩浸提、去離子水振蕩浸提進行前處理,然后再分別用原子吸收分光光度法進行測定3種形態的鈣含量。測定有機質含量用重鉻酸鉀氧化—外加熱法。

土壤粒度分析先用篩析法測定粒徑粗砂以上(>1 mm)成分,再用激光粒度儀測定粒徑粗砂以下(≤1 mm)成分。

2結果與分析

2.1峰叢坡面地表特征

本文選擇海拔和坡度兩個指標反映峰叢坡面的地形變化的。再根據喀斯特地區的土壤分布零星、淺薄,基巖裸露率高的特點[22],選擇巖石裸露率和土層厚度2個指標反映峰叢坡面土壤發育狀況。

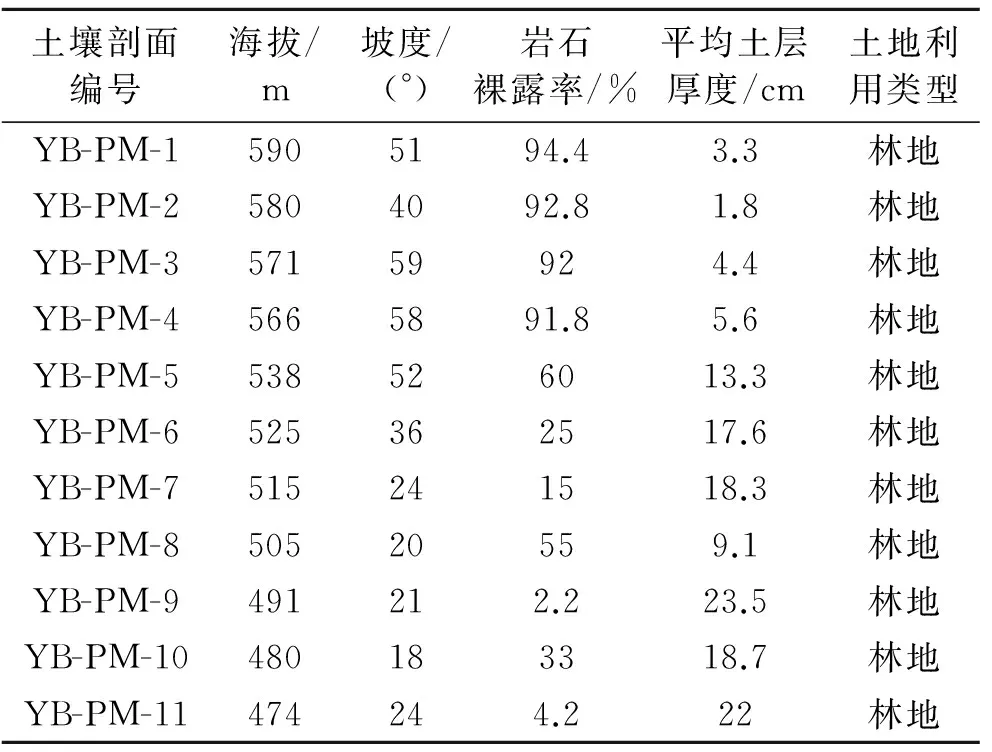

從表1可以看出,巖背峰叢自然坡面位于山體的中上部(590~474 m之間),坡度下降急劇,在120 m的落差內,坡度從50°左右降至20°左右。在海拔530 m以上,坡面的坡度極為陡峻,平均坡度超過50°,在530 m以下坡度迅速變緩,平均坡度為23°左右,因此剖面6是整個坡面坡度變化的轉折點。坡面土壤的巖石裸露率變化也極大,介于94.4%~2.2%,其中在剖面6以上,平均的巖石裸露率是86.2%,在剖面6以下,平均巖石裸露率下降為22.4%。坡面的土壤總體上是稀薄的,平均土層厚度都不超過30 cm,特別海拔538 m以上的土層厚度不足10 cm。將海拔、坡度、巖石裸露率及平均土層厚度這4者進行比較分析,可以發現:隨著坡面海拔下降,坡度逐漸變緩,巖石裸露率總體上減小,而平均土層厚度有逐步增加的趨勢。

表1 土壤剖面的基本情況

巖背巖溶峰叢坡面土壤顆粒組分含量如下:礫石的含量最少,最高值僅為5.46%,平均值為1.14%;粗砂粒含量在17.64%~53.77%之間,細砂粒在32.56%~56.48之間,平均值分別為33.89%和43.57%,將粗砂粒與細砂粒兩者合并進行計算,砂粒的比例在58.93%~89.34%之間,平均值為77.46%;粉粒和黏粒的含量分別為6.51%~24.28%,1.24%~16.32%,平均值分別為14.14%和7.27%。基于上述土壤機械組成分析,整個坡面土壤的砂粒含量都超過50%,砂粒在所有顆粒組分占有絕對優勢,巖背峰叢坡面的土壤質地應該歸類于砂質土。

2.2峰叢坡面土壤鈣和有機質含量的變化

從表2可見,在巖背巖溶峰叢坡面的11個土壤剖面中,全鈣含量在3.386~6.209 g/kg之間,平均值為4.172 g/kg,交換性鈣含量在0.527~1.698 g/kg之間,平均值為1.050 g/kg,水溶性鈣含量主要集中在0.018~0.028 g/kg之間(僅在第10剖面有極端值0.062 g/kg),平均值為0.026 g/kg,有機質含量在33.818~75.346 g/kg之間,平均值為50.881 g/kg。11個剖面中,交換性鈣占全鈣的比例介于13.67%~27.62之間(平均值為22.29%),水溶性鈣占全鈣的比例在0.30%~1.61%之間(平均值0.56%)。通過計算表2中的變異系數SD/Mean,可得出土壤全鈣含量的變異系數的平均值是20.12%,交換性鈣的是16.84%,水溶性鈣的是35.27%,有機質的是26.56%。總體來看,變異系數變化不是很大,說明它們在各剖面的含量的波動較小,平均值具有較好的代表性。

表2 峰叢坡面土壤鈣含量和有機質含量 g/kg

2.3峰叢坡面土壤鈣與海拔、坡度、土層厚度、巖石裸露率的關系

對巖背峰叢坡面土壤全鈣、交換性鈣、水溶性鈣、海拔、坡度、土層厚度、巖石裸露率進行Pearson相關性分析,結果如表3所示。除了水溶性鈣與其他各因素呈不顯著相關以外,其他各因素相互這間都呈極顯著或顯著相關性。其中,全鈣與交換性鈣、全鈣與海拔,交換性鈣與海拔、交換性鈣與坡度、交換性鈣與巖裸露率都呈極顯著的正相關,而土層厚度與全鈣,交換性鈣分別顯著、極顯著的負相關。這表明海拔、坡度、土層厚度和巖石裸露率在很大程度上影響著土壤中全鈣和交換性鈣含量,但對水溶性鈣的含量影響不大。

表3 土壤鈣、海拔、坡度、土層厚度、巖石裸露率的相關關系

注:**表示在0.01水平(雙側)上極顯著相關; *表示在0.05水平(雙側)上顯著相關。

3討 論

地形是土壤形成發育的一個空間條件。在不同的地貌條件下,水熱條件的再分配是完全不同的,進而影響到喀斯特的發育過程及土壤的發生發展過程[22]。在粵北巖溶區的峰叢坡面,海拔越高,其坡度越陡峭,植被越稀疏,土壤更易受到地表水侵蝕,造成巖石裸露率增加,坡度增加了侵蝕顆粒的運移速度。在長期的地表侵蝕作用下,峰叢坡面土壤物質逐漸由上至下遷移,或堆積于洼地、裂隙、石縫間,或隨水遷移并最終進入落水洞,流入地下河。因此,海拔和坡度是影響巖溶峰叢坡面土壤發育的主要因素。

土壤中的化學元素都以不同形態存在,一般多以離子形態與其它元素結合,較少以元素態出現。土壤中鈣元素有4種存在形態即礦物態鈣、有機物中的鈣、交換性鈣和水溶性鈣,其中前兩種形態的鈣需要長期的風化作用和分解才能釋放,是屬于難溶成分。交換性鈣是被土壤膠體表面吸附的鈣離子,是土壤陽離子交換作用的主要組分,其含量很高,變幅也大,鈣離子的飽和度因pH值而異。水溶性鈣指存在于土壤溶液中的鈣,是土壤溶液中含量最高的離子。交換性鈣與水溶性鈣之和稱為有效鈣,占土壤全鈣含量的5%~60%,一般為20%~30%。謝麗萍等[8]測得巖溶區土壤全鈣平均含量為18 g/kg。另外,在該調查區相鄰的九龍鎮巖溶丘陵區測得全鈣含量是29.368 g/kg,交換性鈣是2.556 g/kg,水溶性鈣是0.138 g/kg[23]。由表2可知,巖背峰叢自然坡面的土壤全鈣平均含量是4.172 g/kg、交換性鈣1.050 g/kg、水溶性鈣0.026 g/kg。通過比較,可以發現巖背巖溶峰叢土壤鈣含量總體上是偏低的,其主要原因有: ① 巖背峰叢坡面的成土母質是石灰巖,而九龍巖溶丘陵區的成土母質是白云巖,一般而言石灰巖土壤中的鈣元素遷移作用相對白云巖地區要強烈些[3,24]; ② 由于鈣元素本身在土壤就是容易強烈淋失的元素,巖背峰叢的坡面連續,坡度較陡,土層稀薄,土壤侵蝕嚴重,這些都加劇了鈣元素的淋失導致土壤鈣元素的含量偏低; ③ 巖背峰叢坡面的土壤機械組成是以砂粒為主,而砂質土的通氣性、透水性強,水流在土壤中的滲透、溶解都很容易進行,土壤的鈣元素容易被溶蝕遷移。因此,巖背峰叢坡面區域性的地質地形特征和土壤質地是導致其土壤全鈣含量偏低的主要原因。

按照0—10,10—20 cm的土壤深度,將巖背峰叢自然坡面各個剖面的土壤分為表層土和底層土(因海拔580 m的剖面2的土壤不足10 cm深,按0—5,5—10 cm進行分層),然后再繪制11個土壤剖面表層和底層土壤的全鈣、交換性鈣、水溶性鈣、有機質含量的折線圖(圖3)。表層全鈣、交換性鈣、水溶性鈣或低于或高于底層的含量,它們在表層與底層土壤中的變化趨勢不一致,而土壤鈣在垂向上遷移的規律性不明顯,有機質則有表層總要高于底層含量的顯著特征,有明顯的垂向遷移特征。在海拔較高、坡度較陡的坡面上部,表層土壤與底層土壤的全鈣、交換性鈣、水溶性含量的差別較大,而隨著坡度變緩,土層逐漸增厚,表層與底層的土壤鈣含量則逐漸變小。位于坡面上部的土壤侵蝕嚴重,土層稀薄,表層的土壤鈣容易被地表水流直接帶走,而土壤的母質石灰巖不斷的風化成壤,釋放鈣元素到土壤底層。由于土壤中鈣元素的流失與補充不同步,土壤中鈣元素是處在一個非穩定的狀態。而位于坡面下部,坡度較緩,土層較厚,既有地表水溶蝕,還有土壤內部穩定的淋溶作用,使得土壤中的鈣元素處于動態平衡的狀態,因而位于坡面下部土壤表層與底層中全鈣、交換性鈣和水溶性鈣的含量都很接近。

圖3 表層和底層土壤全鈣、交換性鈣、水溶性鈣、有機質的含量

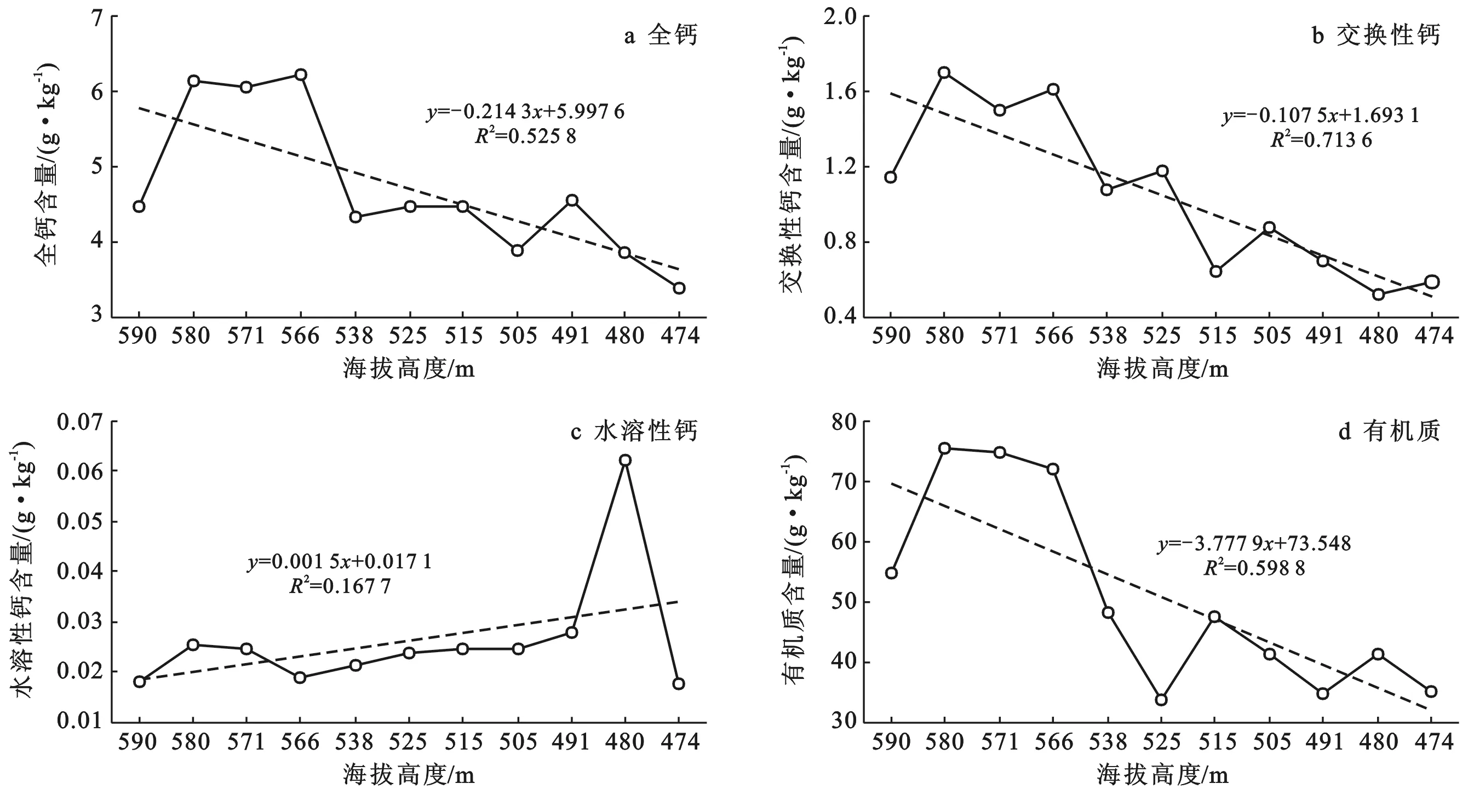

根據巖背峰叢坡面11個土壤剖面的全鈣、交換性鈣、水溶性鈣和有機質的平均含量,繪制隨坡面下降的折線圖(圖4)。可以發現全鈣、交換性鈣和有機質的含量與海拔是顯著的負相關,它們的含量隨著海拔下降而逐漸減少的,位于陡峭坡面土壤的全鈣、交換性鈣和有機質含量要明顯高于平緩坡面的含量。而水溶性鈣的含量與海拔不顯著的相關性,除了剖面10(海拔480 m)的含量是極端高值外,在其他剖面土壤中的含量呈小幅度的波動。表4的相關性分析,也表明全鈣和交換鈣與海拔、坡度、土層厚度、巖石裸露率都有極顯著相關性,說明地形變化和土壤發育狀況是影響峰叢坡面土壤全鈣、交換性鈣遷移的外在因素,有著明顯的坡面遷移特征。巖背峰叢坡面具有坡度變化大的地形特點,地表侵蝕和垂直滲漏侵蝕共存[25]。

從坡頂至坡中(590~525 m)坡面陡峻,地表水流速度快,因而地表侵蝕搬運嚴重,土壤物質不容易保留,使得巖石裸露率高,土層極其稀薄,土壤處于石灰巖風化成壤的初始階段,石灰巖風化釋放的鈣元素直接進入土壤,土壤中的鈣元素能夠持續得到補充。坡度和緩的中部,是地表水的匯集區和滯留區,土壤中的鈣元素更容易被溶解遷移。另外,石灰土的有機質含量對土壤中鈣元素的含量也有重要影響,因為它對鈣離子有較強吸附和絡合作用,可以抑制鈣的流失和遷移[8]。由圖4可知,位于陡峻的坡面中上部的土壤中的有機質含量更高,能夠吸附更多鈣,使得它的全鈣和交換性鈣的含量相對較高。海拔525 m以下的坡度較小,土層逐漸增厚,石灰土發育過程中的淋溶脫鈣作用更加明顯[2],地表水下滲的淋溶作用使得土壤鈣被淋失。

注:線性方程中x的取值對應土壤剖面的序數

巖背峰叢自然坡面土壤水溶性鈣的含量極少,平均含量僅占全鈣的0.59%,僅相當于石灰土鈣元素在中淋失的痕量,總體上隨坡面的海拔下降和坡度減小變化不明顯。巖背峰叢坡面的坡度大,降雨產生的地表徑流速度快,土壤溶液中的鈣離子極容易隨地表水流失。通過巖背峰叢坡面土壤機械組成分析,可以確定其土壤類型是砂質土,而砂質土具有通氣性強、透水性強,保水蓄水保肥性能弱的特點,不利于水溶性鈣保留的。受地形和土壤質地的限制,即使是在富鈣偏堿的巖溶環境里,峰叢坡面的水溶性鈣含量也是極低的。不過位于第10個剖面(即海拔480 m處)水溶性鈣的含量有個極端高值0.062 g/kg,是其他各個部位土壤水溶性鈣含量2~3倍。在確定了試驗測定過程準確無誤后,結合實地調查的坡度測量(表1),可以發現此剖面正處于坡面中下部微微下凹的位置,形成局部的負地形,坡面流水在此的匯聚產生積水環境,而有利于水溶性鈣的累積。巖溶峰叢坡面一般都有坡度大,坡面連續,地表侵蝕嚴重,土壤發育緩慢,土層比較薄,顆粒以砂粒為主,土壤中的有機質和一些營養元素容易被流失。巖背峰叢自然坡面的土壤鈣元素遷移特征可以歸納為:土壤中全鈣、交換性鈣和水溶性鈣的垂向遷移特征不明顯,而全鈣和交換鈣有很明顯的坡面遷移特征,水溶性鈣的坡面遷移特征不明顯,但對土壤的水文狀況響應靈敏。峰叢坡面的地形變化(海拔和坡度)和土壤發育程度(土層厚度、巖石裸露率)是影響土壤全鈣和交換性鈣含量的變化重要原因,但對水溶性鈣含量的影響卻不明顯。由于巖溶區普通土壤稀薄、生態脆弱,極容易產生土壤發育的逆轉,導致石漠化的發生。因而仍需進一步研究峰叢坡面土壤的有機質和土壤重要營養元素之一鈣元素含量的變化與石漠化程度的相關性。

4結 論

(1) 巖背巖溶峰叢自然坡面較陡,土壤的巖石裸露率變化大,介于94.4%~2.2%之間,土層薄,平均土層厚度不足30 cm。在整個坡面表現出隨著坡面的海拔下降,坡度逐漸變緩,巖石裸露率減小,而平均土層厚度有增加的趨勢。

(2) 巖背巖溶峰叢坡面土壤的全鈣、交換性鈣和水溶性鈣的平均值分別為4.172,1.050和0.026 g/kg,總體上要低于巖溶丘陵區土壤鈣元素的含量。峰叢自然坡面的全鈣、交換性鈣和有機質的含量都隨海拔下降而逐漸減少,陡峭坡面的全鈣、交換性鈣和有機質含量要明顯高于平緩坡面的含量,而水溶性鈣的含量在坡面上總體變化不大。

(3) 相關性分析表明,全鈣和交換性鈣與海拔、坡度、巖裸露率都呈顯著的正相關,而與土層厚度是顯著的負相關,水溶性鈣與這些地形因素都呈不顯著相關。這表明巖背峰叢坡面的地形變化和土壤發育程度主要影響的是土壤全鈣和交換性鈣含量的變化,但對水溶性鈣含量的影響不明顯,局部水文環境的差異是影響水溶性鈣含量的主要原因。

(4) 在巖背峰叢自然坡面,土壤中全鈣、交換性鈣和水溶性鈣的垂向遷移特征不明顯,而全鈣和交換鈣有很明顯的坡面遷移特征,水溶性鈣的坡面遷移特征不明顯,但對土壤的水文狀況響應靈敏。

[參考文獻]

[1]李陽兵,王世杰,李瑞玲.巖溶生態系統的土壤[J].生態環境,2004,13(3):434-438.

[2]曹建華,袁道先,潘根興.巖溶生態系統中的土壤[J].地球科學進展,2003,18(1):37-44.

[3]蔣忠誠.巖溶動力系統中的元素遷移[J].地理學報,1999,54(5):438-444.

[4]Xu shengyou, He shiyi. The CO2regime of soil profile and its drive to dissolution of carbonate rock [J]. Carsologica Sinica, 1996,15(1/2):50-57.

[5]魏興琥,馬婷婷,王杰,等.不同pH值水溶液對石灰巖溶蝕影響的模擬研究[J].佛山科學技術學院學報:自然科學版,2013,31(2):17-23.

[6]藍家程,傅瓦利,甄曉君,等.巖溶山區土壤性質及其對土下溶蝕速率的影響[J].水土保持學報,2011,25(2):58-62.

[7]關共湊,魏興琥.自然降雨對粵北巖溶區土壤鈣、鎂離子流失影響模擬試驗[J].水土保持學報,2013,27(5):73-76.

[8]謝麗萍,王世杰,肖德安.喀斯特小流域植被—土壤系統鈣的協變關系研究[J].地球與環境,2007,35(1):26-32.

[9]滕永忠.濕潤亞熱帶巖溶土壤環境元素地球化學與巖溶作用的相互關系[D].南京:南京農業大學,1996.

[10]羅為群,蔣忠誠,韓清延,等.巖溶峰叢洼地不同地貌部位土壤分布及其侵蝕特點[J].中國水土保持,2008(12):46-49.

[11]Plan L. Factors controlling carbonate dissolution rates quantified in a field test in the Austrian Alps[J]. Geomorphology, 2005,68(3):201-212.

[12]覃星銘,蔣忠誠,羅為群,等.典型巖溶農業區洼地和坡地的元素遷移特征差異[J].中國農學通報,2010,26(20):349-352.

[13]章程.典型巖溶泉流域不同土地利用方式土壤營養元素形態及其影響因素[J].水土保持學報,2009,23(4):165-169.

[14]陳家瑞,曹建華,梁毅,等.石灰土發育過程中土壤腐殖質組成及其與土壤鈣賦存形態關系[J].中國巖溶,2012,31(1):7-11.

[15]Wei L, Zhou P P, Jia L P, et al. Limestone dissolution induced by fungal mycelia, acidic materials, and carbonic anhydrase from fungi[J]. Mycopathologia, 2009,167(1):37-46.

[16]Jorgensen S E, Fath B. Encyclopedia of Ecology, Five-Volume Set: Online version[M]. Elsevier, 2008.

[17]李森,魏興琥,張素紅,等.典型巖溶山區土地石漠化過程:以粵北巖溶山區為例[J].生態學報,2010,30(3):674-684.

[18]王明剛,李森,金昌寧.粵北石漠化地區坡地入滲產流規律試驗研究[J].水土保持研究,2011,18(6):57-61.

[19]魏興琥,陸冠堯,周紅艷,等.粵北石漠化灌叢坡地模擬降雨地表徑流水中鈣離子含量變化[J].中國沙漠,2011,31(5):1343-1347.

[20]黃金國,李森,魏興琥,等.粵北巖溶山區石漠化過程中土壤養分變化研究[J].中國沙漠,2012,32(1):163-167.

[21]鮑士旦.土壤農化分析[M].北京:中國農業出版社,2000.

[22]張美良,鄧自強.我國南方喀斯特地區的土壤及其形成[J].貴州工學院學報,1994(1):67-75.

[23]李忠云,魏興琥,李保生,等.粵北巖溶丘陵區不同地貌部位土壤鈣的分布特征:以英德市九龍鎮為例[J].熱帶地理,2015,35(1):89-95.

[24]李先琨,蘇宗明.桂西南不同地層土壤的元素地球化學特征[J].廣西科學,2001(4):301-307.

[25]雷俐,魏興琥,徐喜珍,等.粵北巖溶山地土壤垂直滲漏與粒度變化特征[J].地理研究,2013,32(12):2204-2214.

收稿日期:2015-04-09修回日期:2015-06-05

通訊作者:魏興琥(1964—),男(漢族),甘肅省蘭州市人,博士,研究員,主要從事土地退化過程、機理及生態恢復研究。E-mail:weixinghu1964@163.com。

文獻標識碼:A

文章編號:1000-288X(2016)03-0062-07

中圖分類號:S153.6

Spatial Distribution of Soil Calcium on Natural Slope of Karst Peak-cluster in Northern Guangdong Province

LI Zhongyun1,2, WEI Xinghu2, LI Baosheng1, GUAN Gongcou2, XU Xizhen3, LEI Li1

(1.SchoolofGeography,SouthChinaNormalUniversity,Guangzhou,Guangdong510631,China; 2.FoshanScientificandTechnologicCollege,Foshan,Guangdong528000,China; 3.TheSecondMiddleSchoolofZhongshanCity,Zhongshan,Guangdong528429,China)

Abstract:[Obiective] Investigating the distribution of soil calcium on natural slope under the influences of integrated factors in order to better understand the structure and evolution of soil in karst area. [Methods] Typical karst peak-cluster in Yanbei Town, Yingde City, Northern Guangdong Province, was selected as the research area. The contents of total calcium, exchangeable calcium, water calcium and organic matter were measured, and correlation analysis were used. [Results] At the peak cluster, the average content of total calcium, exchangeable calcium and water soluble calcium was 4.172, 1.050 and 0.026 g/kg, respectively. Exchangeable calcium accounted for 22.29% of the total calcium, while water soluble calcium accounted for 0.56% of total calcium. The contents of total calcium, exchangeable calcium and organic matter reduced with the decrease of slope gradient. Contents of soil calcium in steep slope were obviously higher than that in the gentle one. The contents of water soluble calcium showed little changes with the slope variation. The correlation analysis showed that the total calcium and exchangeable calcium was positively related with altitude, slope and coverage of rock, while negatively related with soil thickness. There were no significant correlations between water soluble calcium and the topographical factors. [Conclusion] The topographical change and soil development influences the contents of total calcium and exchangeable calcium, while it has no significant influence on the contents of water soluble calcium. On the natural slope of karst peak-cluster, both total calcium and exchangeable calcium migrate with the slope descending, but the vertical migration is not obvious. The migration of water soluble calcium is not obvious, but it is sensitive to local hydrological conditions.

Keywords:slope; soil calcium; topography; Northern Guangdong Province

資助項目:國家自然科學基金項目“粵北巖溶山區巖石—土壤—植物系統鈣遷移循環過程及其生態效應”(31170486), “基于水動力過程的粵北巖溶區土地利用方式對鈣遷移、沉積影響機制研究”(41571091); 中國科學院科技服務網絡計劃(KFJ-EW-STS-092)

第一作者:李忠云(1981—),男(瑤族),湖南省郴州市人,碩士研究生,研究方向為地表過程與演變。E-mail:349183585@qq.com。