呼倫貝爾典型草原三種植物群落土壤凝結水比較

佳依山, 多立安, 鄭志榮, 葉生星, 刁兆巖, 呂世海

(1.天津師范大學 生命科學學院, 天津 300387; 2.中國環境科學研究院 國家環境保護區域生態過程與功能評估重點實驗室 環境基準與風險評估國家重點實驗室, 北京 100012; 3.北京林業大學 草地生態與資源研究中心, 北京 100083)

?

呼倫貝爾典型草原三種植物群落土壤凝結水比較

佳依山1, 多立安1, 鄭志榮2, 葉生星2, 刁兆巖3, 呂世海2

(1.天津師范大學 生命科學學院, 天津 300387; 2.中國環境科學研究院 國家環境保護區域生態過程與功能評估重點實驗室 環境基準與風險評估國家重點實驗室, 北京 100012; 3.北京林業大學 草地生態與資源研究中心, 北京 100083)

摘要:[目的] 分析呼倫貝爾地區不同植物群落產生的土壤凝結水量,為當地沙化草地植被恢復中合理有效利用水資源提供依據。[方法] 通過稱重法測定3種植物群落茵陳蒿(Artemisia capillaris)、糙隱子草(Cleistogenes squarrosa)和羊草(Leymus chinensis)土壤凝結水形成的時間、數量和月動態變化,比較植被類型和環境因子對土壤的影響。[結果] (1) 3種植物群落內土壤凝結水的形成趨勢基本一致,即每天18:00以后逐漸形成,至次日6:00結束。土壤凝結水夜間動態呈雙峰型,其中第1個峰值出現在20:00左右,第2個峰值出現在4:00左右。(2) 3種植物群落日均凝結量具有顯著差異(p<0.05),茵陳蒿樣地、糙隱子草和羊草樣地的日均凝結量分別為7月0.28,0.22,0.32 mm,8月0.50,0.35,0.69 mm,9月0.28,0.23,0.37 mm。(3) 土壤凝結水在土壤不同深度的凝結量大小依次為0—5 cm>20—25 cm>5—10 cm>10—15 cm>15—20 cm,其中0—5 cm的凝結量羊草樣地的最多為0.147 mm,其次為茵陳蒿樣地0.125 mm,最后是糙隱子草樣地0.094 mm。[結論] 土壤凝結水來源主要有2個,植被類型的不同導致這兩種來源對總量的貢獻比例不同,其中羊草植物群落能夠形成更多的土壤凝結水,在草原植被恢復中能夠起到更積極的作用。

關鍵詞:呼倫貝爾草原; 植物群落; 土壤凝結水; 環境因子

文獻參數: 佳依山, 多立安, 鄭志榮, 等.呼倫貝爾典型草原三種植物群落土壤凝結水比較[J].水土保持通報,2016,36(3):114-119.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2016.03.021

呼倫貝爾草原隸屬中國北方干旱半干旱區,根據研究報告1951年以來,呼倫貝爾草原氣溫增幅達1.6 ℃,溫度的升高加大了地表水分的蒸騰和蒸發散失,減弱了天然降水對流域產水量的貢獻,區域效應加劇,干旱化已經成為當地不容忽視的生態問題[1]。在干旱區水分是制約植被生長發育的關鍵因子,相對于降雨,土壤凝結水是持續的、長期的、穩定的水分來源[2],并且能夠被植被直接吸收和利用,對植物生長繁育具有重要意義[3]。土壤凝結水不僅可以潤濕荒漠中的植物[4],有助于土壤生物結皮[5],改善一年生荒漠植物的水分關系和凈光合速率[6],增加生物量[7],而且凝結在植物冠層的凝結水有助于植物克服干旱脅迫[8],同時,凝結水對減少土壤蒸發損失起到重要補償作用[9]。作為干旱區水分來源的重要組成部分,土壤凝結水的研究得到了廣泛關注,國內對凝結水的研究集中在干旱半干旱地區不同生境不同下墊面對凝結量的影響[10-11],近年來相關研究的范圍逐步從干旱地區向其他地區擴展。土壤凝結水的研究方法有微滲儀法[12-13]、人造凝結面法[14-15]、稱重法[16]等,國內對凝結水的研究提到環境條件中氣象因子是對凝結水形成量影響最大的關鍵因子,也有文獻提出植被覆蓋度和植被類型對凝結水的影響,但研究較少,尤其在呼倫貝爾地區常見的植物群落對凝結水的影響研究甚少。因此,本文擬在呼倫貝爾地區開展對不同植物群落對凝結水的影響,研究凝結水的數量及其形成過程和變化規律具有重要的生態意義,為當地沙化草地植被恢復中合理有效利用水資源提供基礎科學試驗依據。

1研究區概況

研究區位于鄂溫克自治旗的輝河國家級自然保護區試驗區內,地理坐標為48°10′50″—48°57′00″N,118°48′—119°45′E,平均海拔為800~1 000 m,總面積為3 468.48 km2。氣候屬中溫帶大陸性季風氣候,冬季漫長寒冷,夏季溫潤短促,年均氣溫為-2.4~2.2 ℃,年均降水量為300~350 mm,70%的降水集中在6—8月,無霜期為100~120 d。地帶性土壤類型為黑鈣土和栗鈣土,由于受區域內地貌、水文和地質的影響,發育有隱域性草甸沼澤土、鹽化草甸土和風沙土等[13]。植物種類包括茵陳蒿、糙隱子草、羊草、星毛委陵菜(Potentillaacaulis)、麻花頭(Serratulacentauroides)、二裂葉委陵菜(Potentillabifurca)、大針茅(Stipagrandis)等。

2材料與方法

2.1樣地設置

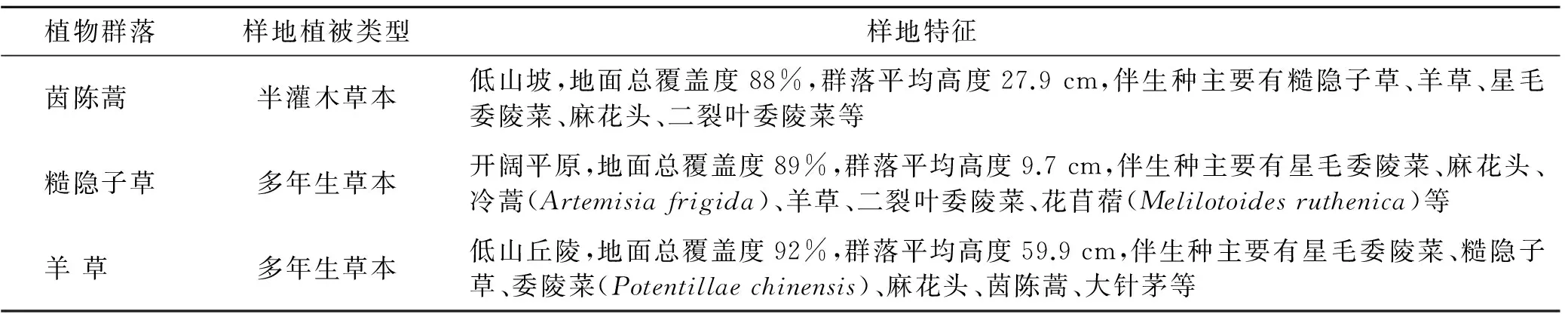

選擇研究區內3種優勢植物群落——茵陳蒿植物群落(100 m×80 m)、糙隱子草植物群落(50 m×50 m)和羊草植物群落(80 m×120 m)生長地為研究對象,從2013年7月18日至9月19日,開展不同植物群落對凝結水形成量影響研究。樣地植被類型見表1。

表1 研究區特征

2.2試驗方法和試驗器材

測量裝置參考劉新平等[11]、方靜等[4]的方法,采用自制的尼龍紗網封底裝置,高5 cm,直徑20 cm,底端是200 mm尼龍紗,以便載土圓環中放置的土壤中水汽的傳輸。為測定不同土壤深度凝結水量,疊加了5層,對應土壤的0—5,5—10,10—15,15—20,20—25 cm深度,總高度為25 cm。另外在測定凝結水的來源時,對篩子的最低端一層進行塑料封底處理隔絕空氣流通。塑料封底裝置隔斷下方來自土壤深處的水汽,只能采集到來自大氣的水汽,而紗網封底裝置水汽來源既有大氣又有土壤。具體試驗過程如下:在樣地內選取植被長勢均勻的區域,取出25 cm深直徑20 cm原狀土,分層放入載土圓環中并放回原處。載土圓環第一層中放置的土與周圍地面齊平,每個樣地設3個重復,18:00以前將裝置放進去。為避免降雨對試驗數據的影響,日動態監測選擇晴朗的天氣進行測定。一天的凝結水總量根據當日傍晚的重量與次日清晨重量之差再由公式轉換獲得。夜間動態變化測定從前一天18:00開始,每間隔2 h測定載土圓環的質量變化再放回,到第二天8:00結束。每一層載土圓環中土壤凝結水形成量的計算公式如下:

h=m/πρr2

式中:h——凝結水量(mm);m——沙土質量的變化(g);r——圓柱筒半徑(mm);ρ——水密度(g/mm3),取1.0 g/mm3。

同步觀測3個樣地近地層相對濕度、露點、氣溫、風速(Kestrel 4500手持氣象站)土壤地下5,10,15,20 cm深度溫度變化(曲管地溫計)。

2.3數據處理

在對原始數據進行公式換算后,凝結水日均凝結量以及差異程度采用均值、單因素方差分析(ANOVA)通過SPSS軟件完成,應用Microsoft Excel 2007繪圖。

3結果與分析

3.1凝結水的水汽來源

3種植物群落樣地紗網封底裝置收集到的凝結水總量多于塑料封底裝置收集到的凝結水。對試驗數據進行均值和方差分析獲得結果如圖1所示。18:00—20:00塑料封底和紗網封底裝置質量均增加,凝結水逐漸形成,且兩者具有相似的變化趨勢。整體上塑料封底與紗網封底裝置在18:00—22:00時間段凝結量較多,凝結量在0.026~0.038和0.072 ~0.129 mm之間,2:00—4:00再次達到增長高峰,凝結量在0.026~0.037和0.044 ~0.087 mm之間,之后緩慢增長,直至6:00凝結作用減弱,8:00以后夜間凝結的水再緩慢蒸發完畢。3個樣地塑料封底裝置收集到的凝結水總量分別是茵陳蒿樣地為0.154 mm,糙隱子草樣地為0.138 mm,羊草樣地為0.127 mm,紗網封底裝置收集到的凝結水總量依次是0.364,0.235,0.382 mm,前者占后者的42.2%,58.6%和33.2%。

圖1 不同植物群落凝結水來源

3.2土壤凝結水夜間動態變化

如圖2所示,土壤凝結水夜間動態變化特征呈雙峰曲線,3個樣地土壤凝結水20:00出現第1個峰值,到了次日凌晨4:00出現第2個峰值,此時因氣溫最低,相對濕度最大,凝結水形成量較大,但已沒有最初的凝結量多。植被條件較好的羊草樣地的凝結量大于其他兩地,3個樣地中茵陳蒿樣地凝結水量變化幅度較大,最初形成量最多,為0.037 mm。糙隱子草樣地變化較平穩,變化范圍在0.014~0.101 mm。茵陳蒿樣地與糙隱子草樣地在6:00之后蒸發減重,羊草樣地在4:00形成量最多為0.170 mm,并且凝結作用持續到8:00。

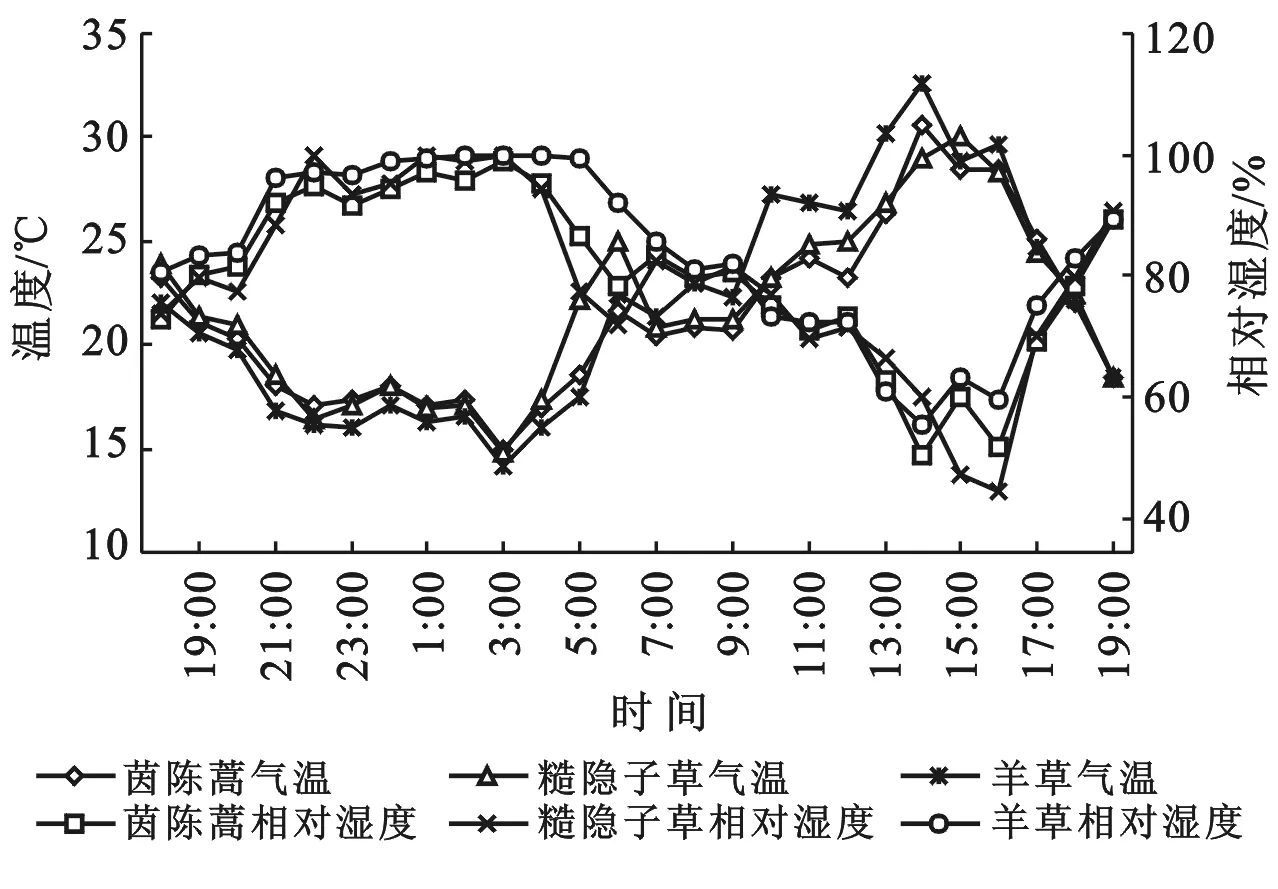

氣象站24 h監測數據顯示(圖3),18:00時氣溫已開始下降,到了20:00這3個樣地大氣相對濕度值接近的條件下,茵陳蒿樣地降溫幅度最大為6.6 ℃,其次是羊草樣地為6.2 ℃,最后是糙隱子草樣地6.0 ℃。整體上3個樣地中最高溫度和最低溫度均出現在羊草樣地,分別為32.6和14.2 ℃,比茵陳蒿樣地和糙隱子草樣地最高溫分別高出2.0和2.5 ℃,最低溫度低0.8和0.2 ℃。羊草樣地日較差值最大,為18.4 ℃,茵陳蒿樣地和糙隱子草樣地分別為15.6和15.3 ℃。一天24 h相對濕度平均值從茵陳蒿樣地到羊草樣地依次為80.2%,79.6%和83.8%。

圖2 不同植物群落表層土壤凝結水量的日變化

圖3 研究區不同植物群落氣溫、相對濕度隨時間的變化

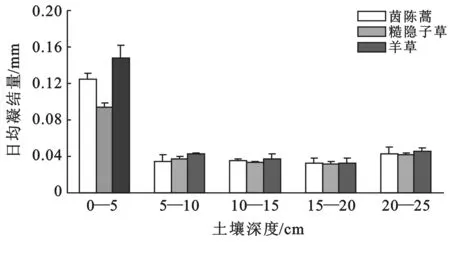

3.3土壤凝結水垂直變化

3種植物群落0—25 cm土層均有凝結水形成,最大凝結量在0—5 cm土層,20—25 cm土層其次,其中羊草樣地0—5 cm層凝結量最多。圖4可以看出茵陳蒿樣地0—5 cm土層凝結量為0.125 mm占總凝結水量的46.2%。5—10 cm土層凝結量占總凝結水量的12.7%,10—15 cm土層凝結量占總凝結量的13%,15—20和20—25 cm土層分別占12.2%和15.9%。糙隱子草樣地0—5 cm土層凝結量為0.094 mm占總凝結水量的39.4%,5—10 cm土層凝結量占總凝結水量的15.5%,10—15 cm土層凝結量占總凝結量的14%,15—20和20—25 cm土層分別占13.4%和17.5%。羊草樣地0—5 cm土層凝結量為0.147 mm占總凝結水量的48.2%,5—10 cm土層凝結量占總凝結水量的13.9%,10—15 cm土層凝結量占總凝結量的12.3%,15—20和20—25 cm土層分別占10.6%和15%。

圖4 不同植物群落土壤凝結水量的垂直變化

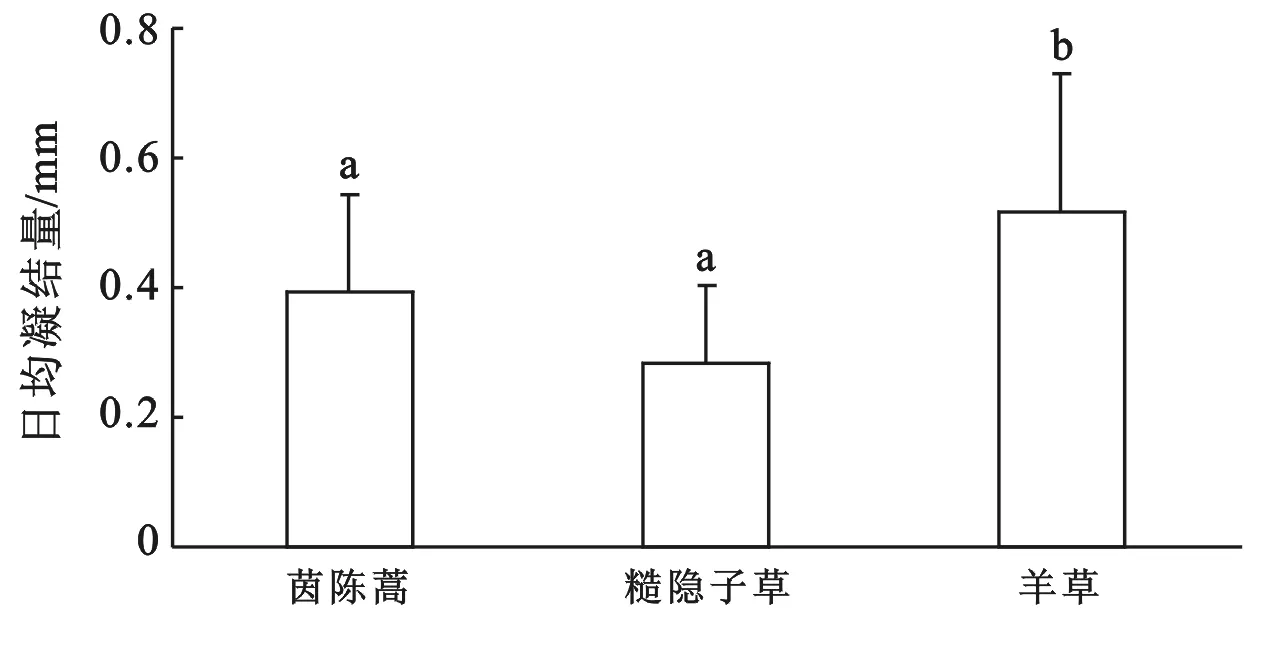

如圖5所示,從日均凝結量看羊草植物群落能夠形成更多的土壤凝結水。方差分析顯示,羊草樣地與茵陳蒿樣地和糙隱子草樣地間存在顯著差異(p<0.05)。羊草樣地最多為0.515 mm,其次為茵陳蒿樣地,為0.394 mm,最少的是糙隱子草樣地,為0.284 mm。

圖5 不同植物群落土壤凝結水日均凝結量(p<0.05)

3.4土壤凝結水的月變化

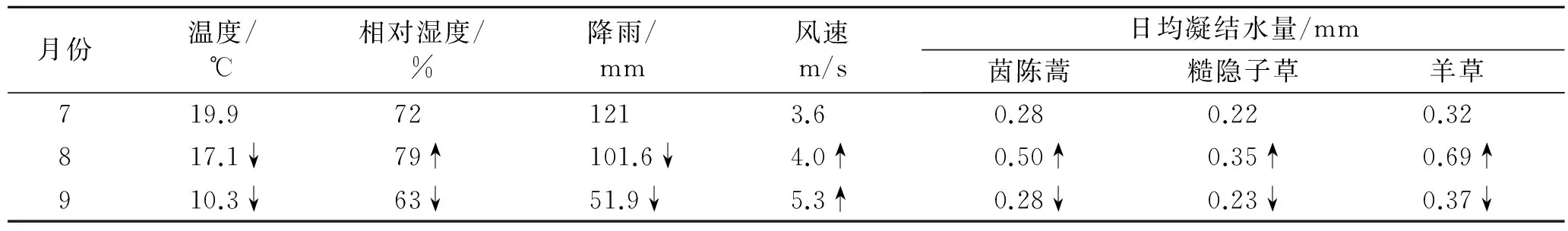

試驗期間各月凝結水量如表2所示。7—9月,3種植物群落中,茵陳蒿、糙隱子草和羊草的日平均凝結量7月分別為0.28,0.22,0.32 mm,8月分別為0.50,0.35,0.69 mm,9月分別為0.28,0.23,0.37 mm。觀測天全部測得的土壤凝結水量分別是9.8,7.14和13.08 mm。從月動態看依舊是羊草樣地的最多,比茵陳蒿樣地多出33.4%,比糙隱子草樣地多出45.4%。3個樣地土壤凝結水隨月份的變化均呈現先強后弱的趨勢,即在8月達到峰值后下降。

4討論與結論

4.1討 論

(1) 土壤凝結水來源。土壤凝結水的水汽來源有2個方面:一是來源于空氣中的水汽,包括近地表空氣中的水汽、植物蒸騰和呼吸作用散逸的水汽、地面蒸發的水汽;二是來自于地面下某一深度以上土壤孔隙中的水汽[20]。植被類型的不同導致水汽的兩種來源對土壤凝結水貢獻量的不同。當大氣中的水汽一定的條件下,高大生長茂密植物體和葉片會截留空氣中大部分水汽,使得能夠凝結在土壤表面的水汽減少[10],這可能導致了茵陳蒿樣地和羊草樣地中來自大氣的水汽占土壤凝結水總量的比例偏小,而糙隱子草樣地土壤凝結水中空氣水分對土壤凝結水的貢獻高達58.6%。

表2 環境因子月動態變化

注:↑代表上升,↓代表下降。

(2) 植物群落對土壤凝結水的影響。植被類型和覆蓋度直接影響凝結水在土壤中垂直變化、凝結量以及持續時間。羊草樣地在地表0~5 cm層凝結水量占總量的48.2%,其次是茵陳蒿樣地為46.2%,最后是糙隱子草樣地為39.4%。比較日均凝結量羊草樣地比茵陳蒿樣地和糙隱子草樣地多出38%~97.1%,持續時間多2個小時。在相對濕度接近的條件下降溫幅度決定了凝結量,因此最初茵陳蒿樣地凝結量最大。羊草樣地最終的凝結量多是取決于羊草樣地的低地形,高植被覆蓋度,伴隨的是表層土壤和植被的高蒸發蒸騰,到了一天的下午4:00以后相比較其他兩個樣地植物冠層以下至地表層相對濕度較高,而夜間低氣溫和高相對濕度更容易達到凝結點(圖3),綜合因素最終影響到凝結水的持續時間和總凝結量。

(3) 環境因子對土壤凝結水的影響。土壤凝結水受到氣溫、相對濕度、風速影響較大[17],地表凝結水隨空氣相對濕度增加而增加[18]。呼倫貝爾林草交錯帶大氣相對濕度對土壤凝結水的影響最大,7,8月白天太陽輻射大,植物蒸騰、土壤蒸發作用強烈,夜晚微風在一定程度上加快暖濕空氣的流動[19],對凝結會起到一定幫助,土壤凝結水量從7—8月隨著降雨量和空氣相對濕度的增大有增多的趨勢。到了9月降雨減少,大風天氣增多,空氣相對濕度低,再加上夜間大風不利于形成凝結水[20]。環境因子中降雨對凝結水有著直接的影響[21-22],這意味著土壤和大氣的水汽均增加,一般在降雨后的第一天往后凝結水的量是依次減少的。其次是白天強烈的太陽輻射和氣溫變化,伴隨高蒸發蒸騰。到了下午地表以降溫為主的時候,植物依然在進行蒸騰作用,因此地表至植物冠層相對濕度增加,為凝結水提供了足夠的水汽并且植被覆蓋度越高,相對濕度越大,地表凝結水隨空氣相對濕度增加而增加[13]。第三是夜間晴朗天氣對凝結水的影響。晴朗天氣時氣溫和土壤表面溫度下降較快,晝夜溫差會大。但如果是多云或陰天,降溫幅度會減小,相應的凝結水量會減少,甚至不會有形成。最后是土壤溫度梯度。每日太陽落山后,由于地面溫度的下降速率較氣溫下降快,此時與地表接觸空氣中的水汽達到飽和濕度而在地表上發生凝結作用。對于土壤內部水汽,溫度梯度是孔隙中水汽運動的主要驅動力[4]。地面溫度相對于大氣以及近地土壤的溫度都較低,在地表面以下,水汽自下而上運移,地表以上水汽由大氣往地表運移,土壤中的水汽和大氣中的水汽均在淺層土壤凝結。

(4) 土壤凝結水在林草交錯帶的意義。夏天的凝結水比較降雨量雖小,但卻是持續穩定的水資源[23],除夜間降雨時間外每天都在發生,能在非降雨的天氣暫時緩解淺層土壤白天蒸發蒸騰損失的水分,對淺根系植物尤為重要[24]。呼倫貝爾林典型草原淺層土壤凝結水集中發生在5—9月,正值草原植物生長繁殖時期,也只有這段時期的凝結水能作為有效水提供植物生長的同時補給土壤蒸發損失。土壤凝結水夜間入滲到土壤中的水分可以被植物根系吸收,對于草原大部分須根、淺根系植物、一年生植物及其種子發育具有積極作用,對草原保持生物多樣性以及防風固沙有著重要的生態意義。

4.2結 論

土壤凝結水來源主要有2個,植被類型的不同導致這2種來源對總量的貢獻比例不同。40%以上的凝結水集中在土壤0—5 cm層,其中羊草樣地的最多。土壤凝結水日均凝結量羊草樣地與茵陳蒿樣地和糙隱子草樣地間存在顯著差異(p<0.05),并且凝結量最多,為0.515 mm,茵陳蒿樣地為0.394 mm,糙隱子草樣地為0.284 mm。總的來說羊草植物群落能夠形成更多的土壤凝結水,在草原植被恢復中能夠起到更積極的作用。

觀測期間由于野外條件的限制,僅選擇了植物生長季比較旺盛的7—9月進行了土壤凝結水的觀測,未能進行一個水文年甚至更長期的觀測。另外2013年呼倫貝爾地區降雨比近幾年高,屬于較特殊的一年,因此這一年測到的土壤凝結水的值可能會偏高。往后的試驗為了更接近真實值,可以在雨后的天氣也進行連續測定,增加樣本數量,不再局限于晴朗夜間。再建立模型,預測不同的天氣條件下土壤凝結水的形成量,并用不同的測定方法來驗證。

[參考文獻]

[1]呂世海,葉生星,鄭志榮,等.北方森林草原交錯帶[M].北京:中國環境科學出版社,2012:140-185.

[2]Jacobs A F G, Heusinkveld B G, Berkowicz S M. Dew deposition and drying in a desert system: A simple simulation model[J]. Journal of Arid Environments, 1999,42(3):211-222.

[3]Li Xiaoyan. Effects of gravel and sand mulches on dew deposition in the semiarid region of China[J]. Journal of Hydrology, 2002,260(1):151-160.

[4]方靜,丁永建.荒漠綠洲邊緣凝結水量及其影響因子[J].冰川凍土,2005(5):755-760.

[5]潘顏霞,王新平,張亞峰,等.沙坡頭地區吸濕凝結水對生物土壤結皮的生態作用[J].應用生態學報,2013,24(3):653-658.

[6]莊艷麗,趙文智.凝結水對溫帶荒漠一年生植物生態作用研究[J].干旱區研究,2009,26(4):526-532.

[7]莊艷麗,趙文智.荒漠植物霧冰藜和沙米葉片對凝結水響應的模擬試驗[J].中國沙漠,2010,30(5):1068-1074.

[8]鄭玉龍,馮玉龍.西雙版納地區附生與非附生植物葉片對霧水的吸收[J].應用生態學報,2006,17(6):977-981.

[9]邵新民,于得勝,王蓓.新疆烏拉泊水均衡試驗場凝結水對地下水補給的觀測研究[J].水文地質工程地質,2012,39(2):7-11.

[10]郭斌,李衛紅,郝興明,等.極端干旱區不同下墊面土壤凝結水試驗研究[J].地理科學進展,2012,31(9):1171-1179.

[11]劉新平,何玉惠,趙學勇,等.科爾沁沙地不同生境土壤凝結水的試驗研究[J].應用生態學報,2009,20(8):1918-1924.

[12]郭占榮,韓雙平.西北干旱地區凝結水試驗研究[J].水科學進展,2002,13(5):623-628.

[13]馮起,高前兆.半濕潤沙地凝結水的初步研究[J].干旱區研究,1995,12(3):72-77.

[14]路維娜.烏魯木齊南山凝結水試驗研究[D].烏魯木齊:新疆師范大學,2010.

[15]李洪波,白愛寧,張國盛,等.內蒙古半干旱區臭柏冠層凝結水的形成和作用[J].湖北農業科學,2009,48(11):2706-2711.

[16]李紅壽,汪萬福,張國彬,等.極干旱地區土壤與大氣水分的相互影響[J].地球科學與環境學報,2010,32(2):183-188.

[17]李玉靈,朱帆,張國盛,等.毛烏素沙地凝結水動態變化及其影響因子的研究[J].干旱區資源與環境,2008,22(8):61-66.

[18]王哲,梁煦楓,王德建,等.鄂爾多斯風沙灘地區土壤凝結水試驗研究[J].地下水,2006,28(6):28-31.

[19]馮欣,高業新,張亞哲.華北平原典型區域土壤凝結水觀測及其影響因素研究[J].南水北調與水利科技,2013(5):132-135.

[20]陳榮毅.古爾班通古特沙漠表層土壤凝結水水汽來源特征分析[J].中國沙漠,2012,32(4):985-989.

[21]王哲,劉少玉,李娣,等.鄂爾多斯盆地風沙灘區凝結水形成機理的試驗研究[J].干旱區研究,2009,26(4):496-501.

[22]崔曉梅.中國干旱半干旱地區土壤凝結水成因分析[J].中國高新技術企業,2007(9):207-207.

[23]Jacobs A F G, Heusinkveld B G, Berkowicz S M. Dew deposition and drying in a desert system: A simple simulation model[J]. Journal of Arid Environments, 1999,42(3):211-222.

[24]郭占榮,劉建輝.中國干旱半干旱地區土壤凝結水研究綜述[J].干旱區研究,2005,22(4):576-580.

收稿日期:2014-02-15修回日期:2015-04-29

通訊作者:呂世海(1963—),男(漢族),內蒙古自治區化德縣人,研究員,博士,主要從事區域生態保護研究。E-mail:lv_sh@ craes.org.cn。

文獻標識碼:A

文章編號:1000-288X(2016)03-0114-06

中圖分類號:S812.2

Comparative Study on Soil Condensation Water in Three Plant Communities in Hulunbeier Grassland

JIA Yishan1, DUO Lian1, ZHENG Zhirong2, YE Shengxing2, DIAO Zhaoyan3, LYU Shihai2

(1.CollegeofLifeSciences,TianjinNormalUniversity,Tianjin300387,China;2.StateEnvironmentProtectionKeyLaboratoryofRegionalEco-processandFunctionAssessment,StateKeyLaboratoryofEnvironmentalCriteriaandRiskAssessment,ChineseResearchAcademyofEnvironmentalSciences,Beijing100012,China;3.CenterofGrasslandEcologyandResources,BeijingForestryUniversity,Beijing100083,China)

Abstract:[Objective] To analyze the soil condensation water in three plant communities in Hulunbeier grassland in order to provide basis for the effective utilization of water resource in restoration of grassland vegetation in desertified land. [Methods] Three plant communities, Artemisia capillaris, Cleistogenes squarrosa and Leymus chinensis were selected to measure the formation time and amount of soil condensation water as well as their dynamic changes by weighing method and the effects of vegetation type, and environmental factors were analyzed on the formation of soil condensation water. [Results] (1) The soil condensation water began to form 18:00 and began to evaporate after 6:00. Soil condensation water dynamic changes showed bimodal pattern, one of the first peak appeared at about 20:00 while the second peak appeared at about 4:00; (2) Soil condensation water amount in different plant communities showed significant differences(p<0.05). From July to September, the daily mean amount of condensation water in the three plots, A. capillaries, C. squarrosa and L. chinensis, was 0.28 mm, 0.22 mm and 0.32 mm, respectively in July, 0.50 mm, 0.35 mm and 0.69 mm in August, and 0.28 mm, 0.23 mm and 0.37 mm in September; (3) Soil condensation water in different depth of soil follows as an order as 0-5 cm>20-25 cm>5-10 cm>10-15 cm>15-20 cm, the amount of condensation water in 0-5 cm layer in L. chinensis plot was up to 0.147 mm, followed by the A. capillaries plot(0.125mm) and C. squarrosa plot(0.094mm). [Conclusion] There was two sources of soil condensation water. Different types of plant communities resulte in the different contributions of these two sources to the total amount of soil condensation water. L. chinensis can form more soil condensation water, which may play a more important role in restoration of grassland.

Keywords:Hulunbeier grassland; plant communities; soil condensation water; environmental factors

資助項目:國家環境保護公益性行業科研專項(201109025); 中國環境科學研究院改革啟動專項(2013-YSGQ-06)

第一作者:佳依山(1988—),女 (哈薩克族),新疆維吾爾自治區塔城市人,碩士研究生,研究方向為植物生理生態。E-mail: jaisan@126.com。