替莫唑胺聯合全腦放療治療非小細胞肺癌腦轉移瘤的療效

吳 劍 劉卓星(河源市人民醫院腫瘤 河源 517000)

替莫唑胺聯合全腦放療治療非小細胞肺癌腦轉移瘤的療效

吳劍劉卓星(河源市人民醫院腫瘤河源517000)

摘要:目的:探討非小細胞肺癌腦轉移瘤采取替莫唑胺聯合全腦放療治療的療效。方法:選取62例于2013年10月~2015年10月我院接收的非小細胞肺癌腦轉移瘤患者,根據治療方式不同分為對照組與實驗組,均給予全腦放療,實驗組加用替莫唑胺治療,觀察兩組療效。結果:實驗組較對照組臨床療效顯著更佳(P<0.05),中位生存時間明顯長于對照組(P<0.05),實驗組較對照組不良反應發生率明顯要高(P<0.05)。結論:非小細胞肺癌腦轉移瘤采取替莫唑胺聯合全腦放療治療,可取得顯著療效,延長中位生存時間,不良反應輕微患者基本可耐受,值得推廣。

關鍵詞:非小細胞肺癌 替莫唑胺 腦轉移瘤 全腦放療

腦轉移是引起腫瘤患者死亡的主要原因,腦轉移的發生與原發病有關,其中乳腺癌與非小細胞肺癌是發生腦轉移最常見的腫瘤,后者的發生率約為50%。腦轉移性腫瘤傳統治療為放療或手術,雖然大部分患者可緩解神經癥狀,生存期得到延長,但約有半數患者可出現局部復發。因此尋找有效的治療方案是臨床醫師廣泛關注的問題。近年來,我院對部分非小細胞肺癌腦轉移瘤采取替莫唑胺聯合全腦放療治療,取得滿意療效,現作以下報道:

1資料與方法

1.1一般資料:選取62例于2013年10月~2015年10月我院接收的非小細胞肺癌腦轉移瘤患者,納入標準:①經病理檢查確診;②經MRI檢查確診為腦轉移灶;③患者預計生存期大于3個月,KPS評分不低于60分;④白細胞>4.0×109/L,無嚴重心、肺、肝及腎功能障礙;⑤患者均知情同意。將入選者根據治療方式不同分為對照組與實驗組,組內均有31例。實驗組中,女性12例,男性19例,年齡30~72歲,平均年齡(56.8±5.3)歲,其中有神經癥狀者26例,包括偏癱、嘔吐、頭痛等,其中鱗癌10例,鱗腺癌1例,腺癌20例。對照組中,女性11例,男性20例,年齡35~75歲,平均年齡(58.2±5.4)歲,有神經癥狀者27例,其中鱗癌11例,鱗腺癌1例,腺癌19例。兩組確診為腦轉移瘤的非小細胞肺癌患者在年齡、性別、病理類型等方面基本一致(P>0.05),具有可比性。

1.2方法:兩組均行全腦對穿照射,DT 4000cGy,每次200cGy,每周5次,4周為一治療周期。實驗組于放療第一天加用天士力帝益藥業有限公司生產的替莫唑胺(批號:國藥準字H20060880)治療,每天200mg/m2,分兩次服用,給藥5d,化療同時及時給予G-CSF皮下注射升白細胞治療。治療期間根據病情變化給予地塞米松和甘露醇,以減輕放療引起的反應。治療期間每周檢查肝、腎功能及血常規,并記錄治療期間的不良反應情況,不良反應采用美國國立癌癥研究所通用毒性評估標準評定[1]。

1.3觀察指標:(1)治療4周復查頭顱CT或MRI,觀察病灶情況進行療效評價[2]:①全部緩解(CR):腦內病灶消失,4周內未出現新病灶;②部分緩解(PR):顱內病灶面積減少不低于30%,至少維持4w;③穩定(SD):顱內病灶縮小低于30%,或增大低于20%;④進展(PD):病灶至少增加20%,或出現新病變。本文以CR+PR為臨床有效(RR)。(2)對患者進行2年隨訪,觀察中位生存時間。

1.4統計學方法:采用SPSS15.0軟件分析及處理數據,以率表示計數資料,P<0.05,差異具有統計學意義,組間比較以卡方檢驗。

2結果

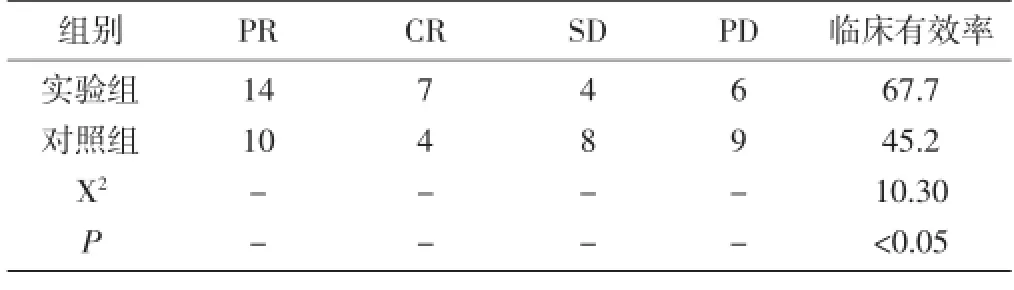

2.1療效情況分析:實驗組較對照組臨床療效顯著更佳(P<0.05),見表1,患者均經2年隨訪,無失訪者,實驗組放療后中位生存時間(8.6±0.6)月,對照組為(4.2±0.4)月,P<0.05,具有顯著差異。

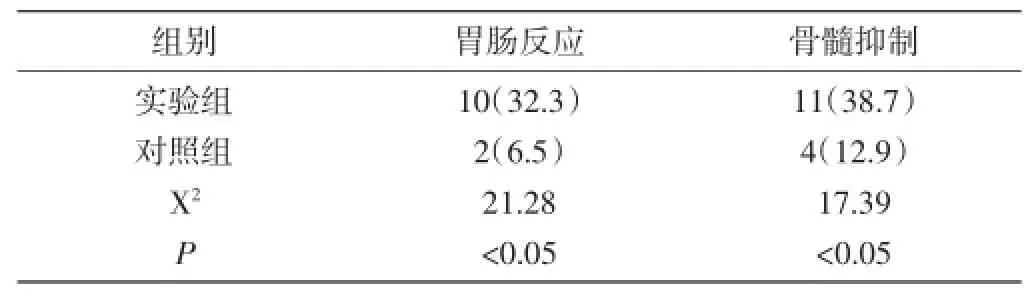

2.2不良反應情況:放療期間,對照組4例出現1~2級骨髓抑制,實驗組7例出現2級、3級骨髓抑制4例,同時對照組出現2例輕度惡心反應,實驗組10例胃腸反應,均系TMZ所致,均經對癥處理后基本不影響治療,兩組肝功能損傷均較輕。實驗組較對照組不良反應發生率明顯要高(P<0.05),見表2。

表1臨床療效組間對比(n=31,%)

表2不良反應情況(n=31,%)

3討論

腦是乳腺癌和非小細胞肺癌最常見的轉移部位,腦轉移瘤顯著影響腫瘤患者預后,若不進行治療,患者中位生存時間約為3個月。臨床治療腦轉移以全腦放療為主,但單純全腦放療的有效率約為50%,患者常因未能控制原發腫瘤或因腦轉移進展或出現其他臟器轉移而死亡,為提高患者的生存時間,有必要聯合化療治療[3]。但由于血腦屏障的存在,導致化療藥物在腦脊液中的濃度無法達到治療濃度,放療與靜脈化療同步,不良反應較多,患者常無法耐受,反而導致全腦放療無法順利進行,因此限制化療聯合全腦放療在臨床上的應用。

替莫唑胺是新型烷化劑,系咪嗪類衍生物,口服生物利用度高,能較容易透過血腦屏障,達到腦脊液的濃度較高,在生理pH值條件下可轉為甲基三氮烯咪唑酰胺并水解為甲基肼和5-氨基-咪唑-4-酰胺,作用于腫瘤細胞分裂的各時期。因替莫唑胺具有細胞毒性作用,可誘導腫瘤細胞維持在G2/M期,促使細胞發生凋亡,同時G2/M期為放療最敏感期,因此該藥具有放療增敏作用。近年來研究發現[4],替莫唑胺不僅用于惡性膠質瘤的治療,還對惡性黑色素瘤、白血病、淋巴瘤有較好的療效,治療期間不良反應輕微,為口服制劑,使用方便。近年來,諸多研究顯示[5],全腦放療聯合替莫唑胺治療能明顯提高患者的中位生存期,提高肺癌腦轉移的局控率。本研究中,實驗組較對照組臨床療效顯著更佳(P<0.05),中位生存時間明顯長于對照組(P<0.05),表明替莫唑胺聯合全腦放療的治療方案療效優于單獨放療;此外本研究中雖然聯合治療的不良反應發生率較對照組顯著要高(P<0.05),但經對癥處理均改善基本不影響治療,該方案可推薦于臨床。

綜上所述,非小細胞肺癌腦轉移瘤采取替莫唑胺聯合全腦放療治療,可取得顯著療效,且可延長中位生存時間,不良反應輕微患者基本可耐受,值得推廣。

參考文獻

[1]楊妤,楊新輝,蘇加利,等.替莫唑胺聯合全腦放療治療非小細胞肺癌腦轉移瘤的療效[J].廣東醫學,2013,34(7):1115-1117.

[2]程魏,張蘭鳳,肖娜,等.替莫唑胺聯合全腦放療治療非小細胞肺癌腦轉移療效觀察[J].河北醫藥,2013,35(15):2307-2308.

[3]孫紅梅,陳文彰,燕麗香,等.非小細胞肺癌腦轉移瘤不同治療方法的療效評價以及預后分析[J].現代腫瘤醫學,2013,21(3):568-572.

[4]李勇,潘綿順,邱書珺,等.非小細胞肺癌腦轉移瘤的立體定向放射治療[J].中華神經外科雜志,2014,30(7):711-714.

[5]馬春華,姜镕.非小細胞肺癌腦轉移瘤的治療進展[J].中國肺癌雜志,2012,15(5):309-313.

中圖分類號:R734.2

文獻標識碼:B

文章編號:1672-8351(2016)07-0058-02