甘肅野生甘草內生菌發酵液與宿主水煎液、總黃酮、總皂苷對LPS致raw264.7分泌炎癥因子的影響△

董金香鄧 毅,2*劉 靚趙 妮曼 瓊吳國俠楊志軍(.甘肅中醫藥大學 蘭州730000;2.甘肅省中藥藥理與毒理學重點實驗室 蘭州 730000)

甘肅野生甘草內生菌發酵液與宿主水煎液、總黃酮、總皂苷對LPS致raw264.7分泌炎癥因子的影響△

董金香1鄧毅1,2*劉靚1趙妮1曼瓊1吳國俠1楊志軍1(1.甘肅中醫藥大學蘭州730000;2.甘肅省中藥藥理與毒理學重點實驗室蘭州730000)

摘要:目的:研究甘肅野生甘草內生菌發酵液與宿主水煎液、總黃酮、總皂苷對LPS刺激的raw264.7細胞炎癥模型分泌炎癥因子的調節作用。方法:采用Griess法、ELISA法檢測甘肅野生甘草內生菌有效菌株發酵液與宿主水煎液、總黃酮提取物、總皂苷提取物對LPS刺激raw264.7細胞分泌NO、TNF-α、IL-6含量。結果:經LPS刺激后,與模型組相比,野生甘草的水煎液和野生甘草的總黃酮、總皂苷以及其有效菌株的發酵液均能抑制NO、TNF-α、IL-6的分泌(P<0.05)。結論:甘草內生菌JTYB018、JTYF027的發酵液有抑制raw264.7分泌NO、TNF-α、IL-6的作用。

關鍵詞:甘草 raw264.7內生菌 總黃酮 總皂苷 抗炎

甘草,補脾益氣,清熱解毒,祛痰止咳,緩急止痛,調和諸藥,由于療效好、作用廣,素有“中草藥之王”的美譽。植物內生菌(endophyte)是指生活在健康植物組織和器官內部的真菌或細菌,不會使宿主植物致病,是宿主植物在長期進化過程中衍生出的一類微生物,與宿主植物相互影響能產生與其相同或相似的作用成分。又有研究發現,甘草總黃酮[1~3]和甘草總皂苷[4]有不同途徑的抗炎作用,考慮其內生菌是否能產生甘草總黃酮、甘草總皂苷或與其相似結構的物質從而取代甘草,為解決植物甘草的大量需求,緩解資源瀕臨滅絕的危機,本實驗從甘草的抗炎作用方面著手探究,比較觀察5株有效菌株與宿主水煎液、總黃酮、總皂苷體外抗炎的效果。

1材料

1.1藥品:甘肅省酒泉市金塔縣野生烏拉爾甘草Glycyrrhiza uralensis Fisch。

1.2試劑:raw264.7,LPS,DMEM培養基,血清,青霉素-鏈霉素溶液,PBS,乙醇,氨水,濃鹽酸,馬鈴薯葡萄糖水(馬鈴薯葡萄糖培養基HB0233)營養瓊脂(NA,青島高科園海博生物技術,營養肉湯)一氧化氮檢測試劑盒(TNF-α試劑盒,IL-6試劑盒)。

1.3儀器:超凈工作臺(天津市泰斯特儀器有限公司,型號:CJ-2S),9082-B型電熱恒溫培養箱(上海福瑪實驗設備有限公司),二氧化碳培養箱(SHEL L/JB),醫用低速離心機(金壇市恒豐儀器廠,LXJ-802),全溫搖床柜(IKA-KS 4000i control),倒置顯微鏡(Ti-nikon),LDZX-30FB立體壓力蒸汽滅菌鍋(上海申安醫療器械廠),酶標儀。

2方法

2.1內生菌發酵液的制備和有效菌株的篩選:將野生甘草內生菌分離純化培養[5],最終從野生甘草中分離出63株內生菌,其中內生細菌31株(JTYB001、JTYB002、JTYB003…JTYB031),內生真菌32株(JTYF001、JTYF002、JTYF003…JTYF032);在無菌操作臺中,從已活化好的NA、PDA平板培養基挑取2環菌餅于

250mL裝有100mL的營養肉湯和馬鈴薯葡萄糖培養基的搖瓶中,分別以28℃、170r/min的搖床上震蕩培養4d、7d,得到發酵液。將發酵液經6層紗布過濾,放于蒸發皿中,在水浴鍋調至70℃蒸干至浸膏,分別稱取10mg,用DMEM培養基定容至5mL,即得2mg/mL的母液,備用。測其對LPS致raw264.7分泌NO、TNF-α、IL-6炎癥因子量的影響,從而篩選出有效的菌株。2.2甘草水煎液的制備:野生甘草破碎至1~3mm長度,取10g加100mL水,浸泡30min,武火加熱,文火煎煮60min,4層紗布過濾,濾液旋轉蒸干至浸膏,稱取4g,用DMEM 2mL稀釋,得到2mg/mL的母液,于冰箱保存備用。

2.3甘草總黃酮和總皂苷制備:在乙醇濃度80%,料液比1∶10和40℃的條件下,超聲提取40min。將提取液濃縮,加氨水直至溶液為堿性,用乙酸乙酯萃取4次,濃縮至固體,即得甘草總黃酮,紫外分光法測得其含量為75%。收集下層萃取液,加鹽酸至pH 為1~2,冰箱靜置,使甘草總皂苷充分沉淀,離心,取沉淀,干燥至恒重,即得甘草總皂苷,紫外分光法測得其含量為45%[6]。

2.4細胞培養與儲存:將raw264.7放于含10%的胎牛血清和1%的青霉素-鏈霉素的DMEM高糖培養基中,37℃、5%CO2培養箱中進行傳代培養,直至實驗所需量,再將5~10支細胞株凍存在-80℃超低溫冰箱,隔夜后永久保存在液氮中。

2.5采用Griess法檢測細胞上清液中NO的含量:用Griess法檢測內生細菌發酵液對LPS誘導的NO產物的抑制作用,取指數生長期raw264.7配制成細胞懸液,分別以1×106個/mL接種于96孔板中,培養24h,棄去培養液,每孔加100μL不完全培養基,饑餓4h吸棄。空白組加完全培養基200μL,LPS組加100μL完全培養基和100μL(20μg/mL)LPS,終濃度為10μg/mL;實驗組加入100μL LPS(20μg/mL)和JTYB0028、JTYF027的樣品母液,終濃度為10μg/mL,每個樣品有6個復孔,干預24h。實驗分為空白對照組、LPS陽性對照組、LPS加JTYB028組、LPS加JTYF027組,48h后檢測細胞上清液中NO的含量,按照Griess試劑盒說明書操作。

2.6雙抗體夾心ELISA實驗:方法同“2.5”,實驗組加入100μL LPS(20μg/mL)和100μL的JTYB018、JTYF027樣品母液,終濃度為10μg/mL,具體操作按照試劑盒說明書。

3結果

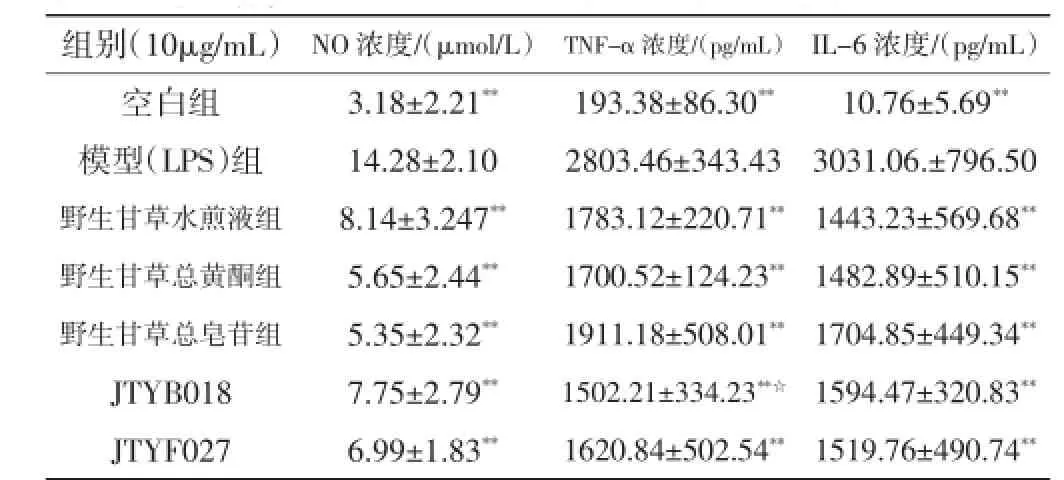

各有效菌株發酵液與宿主水煎液、總黃酮、總皂苷對raw264.7分泌NO、TNF-α、IL-6的影響,結果見表1。

表1各樣品溶液對raw264.7分泌NO、TNF-α、IL-6的影響(±s)(n=6)

表1各樣品溶液對raw264.7分泌NO、TNF-α、IL-6的影響(±s)(n=6)

注:JTYB:野生甘草內生細菌,JTYF:野生甘草真菌

組別(10μg/mL) NO濃度/(μmol/L) TNF-α濃度/(pg/mL) IL-6濃度/(pg/mL)空白組3.18±2.21** 193.38±86.30** 10.76±5.69**模型(LPS)組 14.28±2.10 2803.46±343.43 3031.06.±796.50野生甘草水煎液組 8.14±3.247** 1783.12±220.71**1443.23±569.68**野生甘草總黃酮組 5.65±2.44** 1700.52±124.23**1482.89±510.15**野生甘草總皂苷組 5.35±2.32** 1911.18±508.01**1704.85±449.34**JTYB018 7.75±2.79** 1502.21±334.23**☆ 1594.47±320.83**JTYF027 6.99±1.83** 1620.84±502.54**1519.76±490.74**

與模型組比較**P<0.05;與野生甘草總皂苷組比較☆P<0.05。

結果表明,在LPS刺激下,模型組細胞釋放的NO、TNF-α、IL-6濃度高于空白組(P<0.05),造模成功。與模型組相比,野生甘草水煎液、野生甘草總黃酮、野生甘草總皂苷和野生甘草各有效菌株對炎癥模型Raw264.7炎癥因子的分泌均有抑制作用(P<0.05);與野生甘草水煎液組、野生甘草總黃酮組、野生甘草總皂苷組相比,JTYF027無差異,表明其抑制作用無差異;JTYB018的TNF-α分泌量與野生甘草總皂苷比較;強于野生甘草總皂苷組(P<0.05);JTYB018的NO和IL-6分泌與野生甘草水煎液組、野生甘草總黃酮組、野生甘草總皂苷組相比無差異。

4討論

LPS是革蘭氏陰性菌的主要致病成分,成為現代體外實驗常用的造模用藥。研究發現,當巨噬細胞受到外界抗原刺激時(如內毒素)便會釋放一氧化氮(NO)、白介素(IL)、腫瘤壞死因子(TNF)等重要的炎癥細胞因子,它們均可促進炎癥反應和組織損傷。本實驗中,通過觀察LPS誘導炎癥因子NO、TNF-α、IL-6的分泌量判斷體外炎癥模型造的成功與否。從實驗結果中可以得出野生甘草水煎液、野生甘草總黃酮和野生甘草總皂苷組抑制炎癥因子分泌作用與JTYF027對NO、TNF-α、IL-6分泌的作用無差異,而JTYB018的抑制TNF-α作用還高于野生甘草總皂苷組,其他亦無差異。我們假想菌株的代謝產物中可能含有與甘草藥效成分相關的物質。本課題后續部分,我們將思考大批量生產發酵液,并從發酵液中進行成分的提取分離方面的研究,考慮是否有與植物甘草提取的成分相關或相似的物質,從而為解決甘草資源逐漸緊缺問題奠定基礎。

參考文獻

[1]郝飛.甘草酸國外研究的進展[J].中國藥房,2001,12(1):13-15.

[2]歐陽國棟,吳淵,王陳坤,等.復方甘草酸苷治療抗結核藥物性肝炎的臨床療效[J].臨床研究,2012,2(4):172-173.

[3]張宏方.中藥甘草作為“使藥”的規律探討[J].陜西中醫學院學報,2010,33(5):5-7.

[4]李曉紅,齊云,蔡潤蘭,等.甘草總皂苷抗炎作用機制研究[J].中國實驗方劑學雜志,2010,16(5):110-113.

[5]劉霞,黨峰峰,賀曉龍,等.陜北野生甘草內生菌的分離及抑菌活性篩選[J].西北植物學報,2010,30(10):2110-2115.

[6]吳桐,白長勝,譚佳音,等.烏拉爾甘草內生真菌的分離及其抑菌活性研究[J].中國食品學報,2014,2(14):155-160.

中圖分類號:R284.1

文獻標識碼:B

文章編號:1672-8351(2016)07-0137-02

基金項目:△國家自然基金:甘草內生菌有效菌株代謝產物與甘草藥效成分的相關性研究,編號81360633。

*通訊作者