康定縣雙牛棚金礦成礦規(guī)律與找礦前景

李麗銘

摘要:礦體位于“大渡河金谷”成礦構(gòu)造帶,直接產(chǎn)出于石英閃長巖體的東西走向斷裂破碎帶中,嚴格受東西向構(gòu)造所控制。金主要呈明金和游離微細金(97.53%),常賦存于黃鐵礦、方鉛礦和石英晶隙、裂隙中:少量包裹于黃鐵礦、石英及硅酸鹽礦物中的包裹金(2.47%)。總結(jié)雙牛棚成礦規(guī)律,探討其深部及外圍找礦前景。

關(guān)鍵詞:雙牛棚金礦;礦體特征;成礦規(guī)律;找礦前景

前言

雙牛棚金礦位于四川省甘孜州康定縣城北東20°方向,直距15.5km,位于“大渡河金谷”地質(zhì)構(gòu)造帶,該“金谷”已發(fā)現(xiàn)礦床(點)70余處。

1.區(qū)域地質(zhì)背景

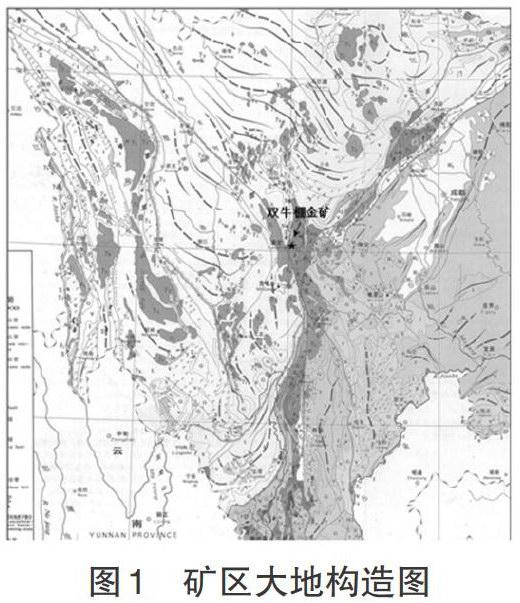

礦權(quán)區(qū)位于揚子準地臺和松潘——甘孜地槽褶皺系兩個Ⅰ級大地構(gòu)造單元的接合部、道孚——康定三叉裂谷系的中心,也是南北向安寧深斷裂、北西向鮮水河深斷裂、北東向茂汶深斷裂和北川——映秀深斷裂四大斷裂帶的交匯處(如圖1)。區(qū)內(nèi)出露有年代最古老、混合巖化最強烈、巖漿活動最頻繁的結(jié)晶基底“康定雜巖”。區(qū)內(nèi)獨特的大地構(gòu)造位置和有利的成礦條件,以及良好的地質(zhì)背景造就了四川“大渡河金谷”的美譽。

2.礦區(qū)地質(zhì)

2.1地層

礦區(qū)內(nèi)出露地層單一,僅有志留系下統(tǒng)(S1),并構(gòu)成區(qū)內(nèi)結(jié)晶基地“康定雜巖”之上的蓋層,在水系及其兩側(cè)出露少量第四系殘坡積。

2.2構(gòu)造

礦區(qū)位于康滇地軸北段雞心梁子背斜中南段西緣,該背斜向北傾伏,核部寬闊,沿大渡河一帶出露大面積晚太古代——元古代的晉寧——澄江期“康定雜巖”,由于斷裂的破壞,背斜東翼地層已斷失,西翼地層較完整。基底中發(fā)育有東北、北西和東西向三組斷裂。

蓋層內(nèi)構(gòu)造較簡單,巖層呈傾向北西的單斜構(gòu)造,見東西向斷層(F16)和北東向斷層(F1),其中F16斷層為主要控礦構(gòu)造,破碎帶中賦存1~7號礦體。

F16斷層,長度>2000m,貫穿整個礦區(qū),斷層破碎帶寬60m~80m,斷面傾向356°~15°,傾角78°~81°。斷層發(fā)生在晉寧——澄江期石英閃長巖體(MδO22-3)及志留系下統(tǒng)第一段(S11)深灰色變砂巖、千枚巖、板巖中。構(gòu)造破碎帶內(nèi)主要為黃鐵礦化、褐鐵礦化石英閃長巖角礫和弱黃鐵礦化的變砂巖、千枚巖和板巖角礫,以及石英閃長巖扁平狀透鏡體。

2.3巖漿巖

礦區(qū)內(nèi)巖漿巖類型單一,為晉寧——澄江期重熔中酸性巖體:石英閃長巖體(MδO22-3)。呈淺灰一灰色,暗色礦物為角閃石和黑云母;淺色礦物以更長石、中長石為主;石英呈粒狀,粒徑1mm~3mm。副礦物見少量磷灰石、鋯石同時見褐鐵礦。

3.礦體地質(zhì)

3.1礦體特征

礦區(qū)內(nèi)共圈出7條礦體,礦體編號分別為1、2、3、4、5、6、7號(如圖2)。這些礦體呈東西向平行的脈狀礦體群,礦體之間常被弱金礦化蝕變的碎裂石英閃長巖相隔。

1號礦體:礦體賦存于石英閃長巖體中的東西走向斷裂破碎帶中,礦體產(chǎn)狀與斷裂破碎帶的產(chǎn)狀一致,傾向356°~15°,傾角75°~81°,礦體控制長度275m,厚度0.23~14.83m,平均厚度4.60m,厚度變化系數(shù)119.13%,屬于厚度較穩(wěn)定型;礦體品位2.98g/t~8.22g/t,平均品位3.86g/t,品位變化系數(shù)61.66%,屬于有用組分分布均勻型礦體。

2號礦體:礦體僅局部出露,地表見厚度3.36m,品位2.45g/t,為零星小礦體。

3號礦體:礦體賦存于石英閃長巖體的東西走向斷裂破碎帶中,礦體產(chǎn)狀與斷裂破碎帶的產(chǎn)狀一致,傾向356°~15°,傾角75°~81°,礦體控制長度270m,厚度0.74~16.80m,平均厚度10.38m,厚度變化系數(shù)39.88%,屬于厚度穩(wěn)定型;礦體品位2.61g/t~11.45g/t,平均品位5.17g/t,品位變化系數(shù)49.13%,屬于有用組分分布均勻型礦體

4號礦體:礦體賦存于石英閃長巖體的東西走向斷裂破碎帶中,礦體產(chǎn)狀與斷裂破碎帶的產(chǎn)狀一致,傾向356°~15°,傾角75°~81°,礦體控制長度270m,厚度2.70m~11.34m,平均厚度10.38m,厚度變化系數(shù)36.85%,屬于厚度穩(wěn)定型;礦體品位2.27g/t~8.00g/t,平均品位4.10g/t,品位變化系數(shù)42.93%,屬于有用組分分布均勻型礦體。

5號礦體:礦體賦存于石英閃長巖體的東西走向斷裂破碎帶中,礦體產(chǎn)狀與斷裂破碎帶的產(chǎn)狀一致,傾向356°~15°傾角75°~81°,礦體控制長度230m,厚度0.99~12.79m,平均厚度6.48m,厚度變化系數(shù)56.64%,屬于厚度穩(wěn)定型;礦體品位2.11~11.32g/t,平均品位3.91g/t,品位變化系數(shù)69.57%,屬于有用組分分布均勻型礦體。

6號礦體:礦體賦存于石英閃長巖體的東西走向斷裂破碎帶中,礦體產(chǎn)狀與斷裂破碎帶的產(chǎn)狀一致,傾向356°~15°傾角75°~81°,礦體控制長度268m,厚度3.96~8.91m,平均厚度5.64m,厚度變化系數(shù)25.00%,屬于厚度穩(wěn)定型;礦體品位2.07~8.99g/t,平均品位4.66g/t,品位變化系數(shù)43.13%,屬于有用組分分布均勻型礦體。

7號礦體:礦體賦存于石英閃長巖體的東西走向斷裂破碎帶中,礦體產(chǎn)狀與斷裂破碎帶的產(chǎn)狀一致,傾向356°~15°,傾角75°~81°,礦體控制長度230m,厚度0.98~15.49m,平均厚度6.49m,厚度變化系數(shù)85.05%,屬于厚度較穩(wěn)定型;礦體品位2.11g/t~11.40g/t,平均品位3.92g/t,品位變化系數(shù)65.31%,屬于有用組分分布均勻型礦體。

3.2礦石質(zhì)量

3.2.1礦石礦物成分:礦石的礦物成分由金屬礦物和非金屬礦物兩部分組成。其中金屬礦物以黃鐵礦、褐鐵礦為主,少量方鉛礦,自然金;非金屬礦物主要為長石、石英,少量云母及綠泥石。

礦石中見兩種晶形的黃鐵礦,第一種是以微細粒它形黃鐵礦為主,顏色為暗黃色、灰黃色,粒徑0.05mm~0.3mm,含量2%~3%,常呈斑點狀、團塊狀、細脈狀分布于礦石中,多已被褐鐵礦交代,呈殘晶或假象晶,為主要的載金礦物,金含量與黃鐵礦含量成正相關(guān)關(guān)系。第二種為半自形-自形晶黃鐵礦,其顏色為新鮮的黃色,粒徑0.5mm~2mm的立方體,含量為3%~5%,呈星散狀、斑點狀和透鏡狀分布,此種黃鐵礦形成晚于第一種黃鐵礦,其載金性差些,同時當?shù)V體氧化時,地表亦多被氧化為褐鐵礦。

3.2.2礦石化學成分:礦石化學成分主要為SiO2,Al2O3,F(xiàn)e2O3,Na2O,K2O,S,含量98.15%,少量的Cu,Pb,zn,Ag等。主要有益元素為Au(4.17×10-6),還含微量的Cu(0 0037%)、Pb(0.0077%)、Zn(0.0077%)、Ag(1.71×10-6)等,但不具綜合回收的價值。有害組分主要為As、Sb、C,其含量甚微,對礦石的選礦無影響。

3.2.3金礦物特征,金礦物是自然金。自然金呈黃色以不規(guī)則片狀、角粒狀、滾圓狀、短柱狀為主,金的粒度0mm~0.3mm占約97.10%。礦石中金的賦存狀態(tài)呈多元化,主要呈明金和游離微細金(97.53%),常賦存于黃鐵礦、方鉛礦和石英晶隙、裂隙中;少量包裹于黃鐵礦、石英及硅酸鹽礦物中的包裹金(2.47%)。

3.2.4礦石結(jié)構(gòu)構(gòu)造,礦石結(jié)構(gòu)主要有細粒粒狀變晶、齒狀鑲嵌變晶交代和共邊結(jié)構(gòu)、花崗結(jié)構(gòu);礦石構(gòu)造主要有星點狀、細脈狀、斑點狀、團塊狀構(gòu)造,部分礦石還具有空洞構(gòu)造。

3.2.5礦石類型,礦石除淺部為氧化礦外,礦石自然類型主要為原生礦石。礦石自然類型以星點狀、斑點狀、細脈狀、團塊狀礦石為主,少量塊狀和空洞狀礦石。礦石主體為石英閃長碎裂巖,以及少量斷續(xù)不規(guī)則的石英脈,按成因其礦石工業(yè)類型為破碎帶蝕變巖型金礦。按礦物組合特征,其礦石類型為含金硫化物石英脈型礦石。

3.3金的成礦作用

通過對礦石成分、礦物共生組合、相互穿插關(guān)系及礦石結(jié)構(gòu)構(gòu)造的研究,其成礦作用可大致劃分以下三個階段:

(1)早期石英-多金屬硫化物階段,這是主要成礦階段。主要礦物:硅化物、黃鐵礦、黃銅礦、方鉛礦等呈半自形、它形晶,結(jié)晶粒度細,呈浸染狀、斑點狀、團塊狀及脈狀充填于破碎帶中,石英多呈煙灰色的不規(guī)則脈狀,黃鐵礦顏色暗淡,黃銅礦為銅黃色,地表及淺部金屬硫化物易氧化,形成褐鐵礦、孔雀石和藍銅礦。次要礦物引起較強的硅化、絹云母化、絹英巖化及綠泥石化等。

(2)中期石英、方解石-多金屬硫化物階段,是次要成礦階段。主要礦物:粗粒立方體黃鐵礦,黃鐵礦為淺黃色,強金屬光澤,呈包裹體,團塊分布在早期金屬硫化物中,風氧化弱,地表及淺部見少量褐鐵礦和孔雀石、藍銅礦。次要礦物產(chǎn)生硅化、絹云母化、碳酸鹽化。

(3)晚期石英階段,是弱礦化階段。主要礦物純白色結(jié)晶顆粒粗大的石英,常成1m~4m寬的大脈及不規(guī)則的石英團塊,脈內(nèi)及兩側(cè)幾乎不見金屬硫化物。次要礦物產(chǎn)于弱硅化、絹云母化及碳酸鹽化等。

4.成礦規(guī)律

4.1金礦物質(zhì)來源

礦區(qū)主要成礦物質(zhì)來源于圍巖,主要產(chǎn)于太古宙含金變質(zhì)巖系、花崗質(zhì)雜巖以及中生代淺變質(zhì)巖系中。礦區(qū)位于雞心梁子背斜中南段的西緣,該背斜向北傾伏,核部寬闊,沿大渡河一帶出露大面積的晉寧——澄江期“康定雜巖”,由于斷裂的破壞,背斜東翼斷失,西翼地層較完整,引起的超基性巖、基性侵入巖和基性火山巖噴發(fā),形成了該區(qū)金的礦源層。

4.2控礦構(gòu)造

礦區(qū)位于三大斷裂帶(爐霍斷裂帶、龍門山斷裂帶、安寧河斷裂帶)的Y字型交匯中部。多期次強烈的構(gòu)造運動,使得該區(qū)的地質(zhì)構(gòu)造尤其是不同時期不同方向的斷裂構(gòu)造十分發(fā)育。同時受大型推覆滑脫構(gòu)造的影響,伴隨產(chǎn)生的北東向、北西向和東西向斷裂及剪切帶、破碎帶,規(guī)模巨大,形跡顯著,是區(qū)域內(nèi)最重要的巖金控礦構(gòu)造。礦體嚴格受斷裂構(gòu)造控制,且呈脈狀產(chǎn)出,具體而言,東西向斷層(F16)為雙牛棚金礦的控礦構(gòu)造。

4.3含礦蝕變特征

礦石熱液蝕變特征顯著,具硅化、黃鐵礦化、絹云母化、綠泥石化及云英巖化等。

4.4礦體賦存規(guī)律

礦體賦存于晉寧——澄江期石英閃長巖體的東西走向斷裂破碎帶中,礦體產(chǎn)狀與斷裂破碎帶的產(chǎn)狀一致,東西走向,傾向北,呈較規(guī)則的陡傾斜脈狀。3~6號礦體厚度變化屬穩(wěn)定型,1、7號礦體屬較穩(wěn)定型,礦體都屬于有用組分布均勻型。礦體沿走向或傾向方向其厚度呈時厚時薄的變化;金品位變化無規(guī)律性,呈時高時的地波狀變化,礦化的連續(xù)性好,成礦后未見有后期斷層破壞和脈巖的穿插。

4.5礦石特征

礦石自然類型以星點狀、斑點狀、細脈狀、團塊狀礦石為主,少量塊狀和空洞狀礦石。按成因其礦石工業(yè)類型為破碎帶蝕變巖型金礦;按礦物組合特征,其礦石類型為含金硫化物石英脈型礦石。微細粒它形黃鐵礦呈暗黃色、灰黃色,為主要載金礦物,金含量與黃鐵礦含量成正相關(guān)關(guān)系。半自形一自形晶黃鐵礦,其顏色為新鮮的黃色載金性能相對差。

5.找礦前景

礦床受斷裂構(gòu)造控制,為多期次礦液疊加的構(gòu)造蝕變巖型金礦。礦權(quán)區(qū)內(nèi),礦體受斷層F16控制,總體找礦方向就是沿著斷層F16展開,1、3~7號礦體沿走向和傾向方向進行勘探,以確定已知礦體邊界。

礦權(quán)區(qū)外范圍,在區(qū)域性推覆逆斷層上、下盤次級斷裂破碎帶中,已發(fā)現(xiàn)十多處中、小型礦床、礦點,控礦構(gòu)造以北東向斷裂為主,次為北西向,硅化、黃鐵礦化圍巖蝕變,金元素地球化學異常強度大,是尋找金礦的遠景區(qū)。