凡是過去 皆為序章

劉鐵

《金剛般若波羅蜜經》中釋迦牟尼佛與其大弟子須菩提長老有一句對話。佛告須菩提曰:“過去心不可得,現在心不可得,未來心不可得。”過去皆成歷史,唯有文物見證了過去的心情。當我們懷著一顆現在心去感受古代藝術品,方是現在邂逅過去,過去開啟未來——

文明因交流而多彩,文明因互鑒而豐富,文明交流互鑒,是推動人類文明進步和平發展的重要動力。陜西是中華民族和華夏文化的重要發祥地之一,歷史文物遺存豐富,以陜西文物為代表的中國文化是世界文明的精彩華章。從二十世紀六十年代開始,陜西文物對外交流工作篳路藍縷,以啟山林。然,五十年間,日新月異,不斷走向輝煌,其文物展覽交流、文物保護、科技交流等成果卓著。2016年元月,以“交流與互鑒”為題的對外交流特展在陜西歷史博物館拉開帷幕。本次展覽匯聚陜西省境內出土文物三十件組,它們是對外文物交流中的明星,其中一級文物占到二十九件組,成為一次珍品薈萃的視覺饕餮盛宴。

古今皆珍 金燦玉潤

金、銀、珠寶玉石自古為人們所珍視,它們是財富的象征,正是這些珍貴材料構成了古代的藝術珍寶。

李公主鳳冠 唐玄宗時期,高42厘米,重806克,2001年西安理工大學曲江新校區出土,現藏陜西省考古研究院。據墓志記載,李為唐高祖李淵第五代孫女,卒于開元二十四年(公元736年),年僅25歲。鳳冠出土時位于李公主頭部,絲織品已腐化,冠飾各部件也已經散亂,由德國美因茲羅馬日耳曼中央博物館和陜西考古研究院的文物保護專家共同歷時兩年修復完成。鳳冠分上下兩大部分,皆以金框寶鈿為飾,最引人注目的是冠飾中央有一較大的“H”形鎏金銅釵,兩側各飾一個鏤空制作的孔雀屏尾形金框寶鈿。鳳冠所用材料有金、銀、銅、和田玉、綠松石、珍珠、瑪瑙、琥珀、象牙、螺鈿等,幾乎用盡了唐代可能用到的所有珍貴裝飾材料,其造型之精巧、工藝之復雜、材料之豐富、材質之名貴代表了當時最高的工藝美術水準。它的出現填補了考古界的空白,是目前唯一完整復原的唐代公主鳳冠。

雙身獸面紋谷紋玉璧 西漢早期,直徑43.2厘米,厚1.6厘米,1997年西安市北郊棗園南嶺西漢墓出土,現藏陜西省考古研究院。青玉,表面呈青褐、灰白、淺墨等不同色澤,溫潤古樸。玉璧出土時碎為25塊,分別位于墓主人胸部和背部。玉璧緣何被打碎,這和漢代“疏璧琮以殮尸”的喪葬觀念息息相關。經過修復的玉璧歷史面貌得到展現,其兩面紋飾基本相同,從內到外依次排列六組紋飾,依次為圓首尖鉤紋、紋、谷紋、紋、雙身獸面紋、圓首尖鉤紋,其中圓首尖鉤紋內圈24個,外圈72個,減地浮雕的谷紋344個,四組雙身獸面紋變化呈現四獸十六鳳。玉璧外廓側邊篆書陰刻“六百六十一”五字銘文,應為其編號。漢代玉璧出土雖多,但如此精美、如此尺寸,又有銘文的器物,的確罕見。此璧構思奇特、紋樣結構復雜、主題突出,是迄今為止發現的漢代形體的琢紋玉璧。

鎏金銅梁鑲金嵌寶蹀躞帶 北周,通長150厘米,1994年咸陽市底張鎮孝陵出土,現藏陜西省考古研究院。帶飾由一扣、七、八環、一扣眼、一蹀躞帶尾共十八個組件構成,為皮質,出土時已腐朽。帶飾各組件皆以銅鎏金為框,圓形內皆嵌金質寶相花,花蕊鑲圓形綠松石;各長方形內分別嵌有金質浮雕對鳳紋、對獅紋、人物紋等,每個心又鑲以圓形寶石;蹀躞帶尾呈忍冬形,上下兩部分以活頁相連,內以金花為地嵌青金石。此帶飾造型精巧,裝飾豪華,因出自北周武帝宇文邕和武德皇后阿史那氏合葬的孝陵,可斷定為一件帝王之器,它是尊貴身份的代表,是難得的藝術珍品。

楓葉紋描金藍色琉璃盤 唐代,直徑15.9厘米,高2.1厘米,重130克,1987年陜西省扶風法門寺地宮出土,現藏法門寺博物館。根據地宮出土《物帳碑》記載,琉璃盤為唐僖宗供奉佛祖真身舍利之器具。此盤為淺藍色琉璃料制成,盤中央藍色較深,向外放射逐漸變淺,吹塑成型,紋飾鐫刻。折平沿,淺腹平底,底心上凸,盤底由外到里分別為兩圈描金的同心圓和一道描金的八瓣連弧紋,連弧紋內有八片楓葉,兩個描金同心圓之間,鐫刻一周紋,盤心有吹塑鐵棒的痕跡。其裝飾風格借鑒了漢代連弧紋銅鏡的風格,是中外文化交流融合的產物。同時,這件琉璃盤作為法門寺出土琉璃器的精品,豐富了唐代琉璃器資料,為我國研究唐代琉璃工藝提供了可靠的實物參考。

鎏金銅浮屠 唐代,通高53.5厘米,底座長寬各28厘米,二層長寬各24厘米 三層長寬各19厘米,房檐長寬各23.51厘米,重7.4千克,1987年陜西省法門寺地宮出土,現藏法門寺博物館。浮屠即塔、精舍,模鑄成形,平面呈方形,分為塔基、塔身和塔剎三部分。塔基為須彌座,其外有三層漸收的護欄,每面護欄正中弧形踏步。塔身單層,四面各開一門,正面門外左右各列一力士,門兩側為直欞窗,門額以上鋪作“人”字形斗拱。頂單層,四角攢尖形,每面鑄出瓦攏,角垅起翹。塔剎高聳,剎底為須彌座,其上6個相輪由下往上依次漸小,相輪以上有寶蓋、圓光、仰月及寶珠,氣象十分莊嚴。塔內盛放鎏金伽陵頻迦鳥紋銀棺一枚,第四枚佛指舍利就在棺內。今天的法門寺博物館內的主體建筑——珍寶閣,就是仿照鎏金銅浮屠的式樣建造的。該文物已被國家收錄為首批不得出境的珍貴文物。

國之重寶 吉金永輝

青銅器是我國商周時期最偉大的產物,它們是禮法等級制度的化身,尤其是其中的銘文器更是直接的歷史史書。

四十三年鼎 西周晚期,通高58.8厘米,重44.5千克,2003年陜西省寶雞市眉縣楊家村出土,現藏寶雞青銅器博物院。器方唇折沿,立耳寬厚略外撇,寬體垂腹底近平,三蹄足,造型敦厚。口沿下飾變形獸面紋,腹部飾寬大的波曲紋,波瀾起伏而富有節奏感,蹄足上部飾有浮雕獸面,足部的獸面鼻梁皆設寬厚的扉棱。整體紋飾線條深峻簡潔,器型端莊古樸。內壁鑄有三段式銘文31行316字,銘文內容記述了擔任虞林,供應王室山澤物產有功,周王冊封其為官司歷人,訓導其如何施政,及受到賞賚的情況。316字的銘文反映了西周的政治社會制度,在證史補史上意義重大。它的銘文字數僅次于毛公鼎,是我國大陸現存銘文最長的青銅鼎。

殷簋 西周中期,通高22厘米,重4千克,1984年陜西省耀縣丁家溝西周窖藏出土,現藏陜西省歷史博物館。口,垂腹,底近平,獸首銜環雙耳,圈足下接三小足,小足上部飾浮雕獸面。蓋與器子母口扣合,捉手成喇叭形,上有兩個對稱的小圓孔。蓋上和器沿均飾一周垂冠長尾鳳鳥紋,各組間以豎道凸棱相隔,鳳頭兩兩相對,均以云雷紋襯底。圈足外飾一周斜角云紋。殷簋內底和蓋內各有一篇8行82字的銘文,銘文內容相同。記述了制作者殷在周新宮接受周王冊命的過程,西周中期冊命銘文發現雖多,但以此篇的銘文書法為上乘之作,是不可多得的大篆資料。

亞伐 西周早期,通高50厘米,重19.8千克,現藏漢中市洋縣博物館。該器方體,方口,直頸,折肩,鼓腹,平底。器蓋呈廡殿式屋頂形,蓋鈕呈硬山式屋頂形,蓋上和頸部均飾云雷紋襯底的獸面紋四組。肩部兩側各有一半環形獸首,肩部四周飾鳳鳥紋一周。腹上部飾十八個渦紋,下部飾長形等腰三角形八組,每組皆由兩條夔龍組成一張獸面,腹的正背兩面各有一浮雕牛首。肩外兩側的獸首半環下皆鑄銘文“亞伐”二字,一般認為“亞”為族名,“伐”是作器者。亞伐,形體方正,風格大氣,紋飾精美,具有一種神秘的威力和獰厲之美。

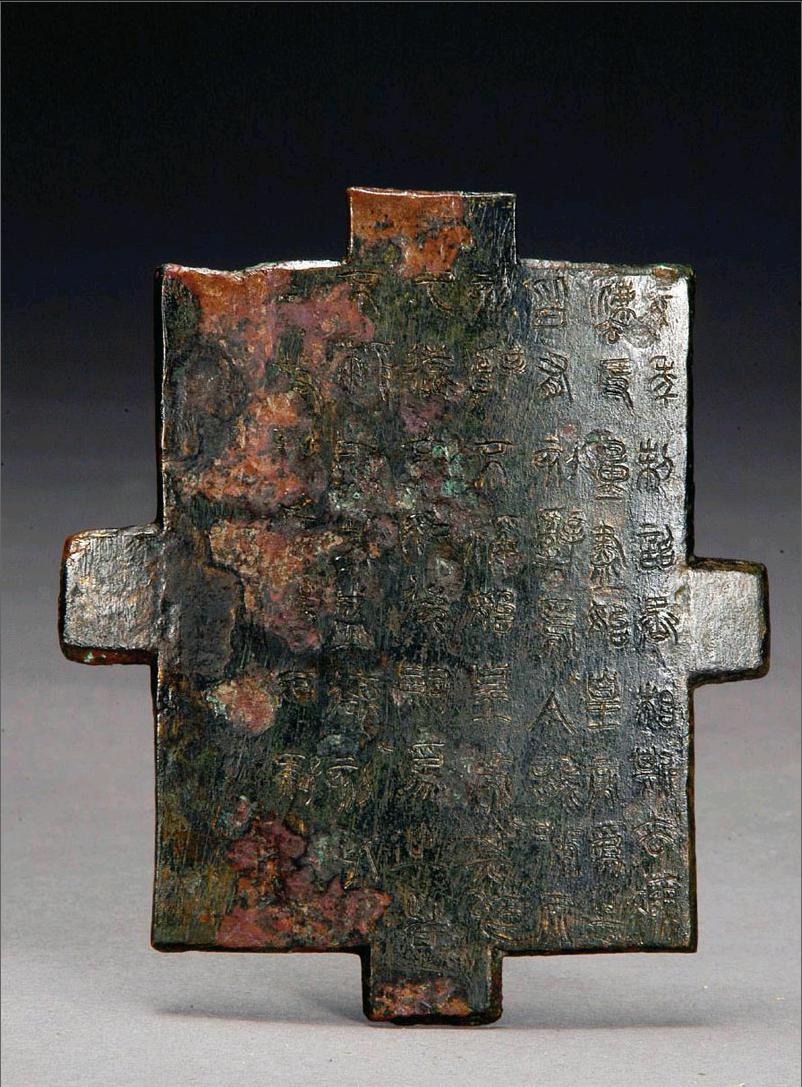

秦詔版 制于秦二世元年(公元前209年),長12.6厘米,寬10.6厘米,厚3厘米,1961年咸陽長陵車站金屬窖藏坑出土,現藏陜西省考古研究院。詔版呈長方形,四邊中間有凸出長方形耳。正面陰刻小篆詔文60字,文曰:“元年制詔丞相斯、去疾,法度量盡始皇帝為之,皆有刻辭焉。今襲號而刻辭不稱始皇帝,其于久遠也,如后嗣為之者,不稱成功盛德。刻此詔,故刻左,使勿疑。”秦二世詔文的內容一方面稱頌始皇帝功德,另一方面更加鞏固已經統一的度量衡制度,同時詔版的刻辭字體和內容也見證了秦統一文字、統一度量衡的歷史功績。

青銅鴻雁 秦代,通高26厘米,長53厘米,2000年出土于秦始皇陵k0007陪葬坑,現藏陜西省考古研究院。鴻雁臥姿,曲頸微扭向左側,扁喙圓目,尾露于翅下,羽毛以弧線表示,視覺效果自然。青銅鴻雁流線優美,鑄造精湛,栩栩如生,是秦代青銅雕塑的杰作。與之同出的有青銅仙鶴、青銅天鵝,共計46只,構成了蔚為壯觀的秦始皇陵水禽陪葬坑。

天生萬物 以人為貴

人是萬物靈長,文物中對人的塑造和描繪,讓我們可以直觀地看見古人。

高級軍吏俑 秦代,高197厘米,秦始皇兵馬俑一號坑出土,現藏秦始皇帝陵博物院。高級軍吏俑,俗稱將軍俑,陶制彩繪,雕塑精準。其體格健壯,身材高大,前庭飽滿,二目炯炯有神,身著雙重長襦外披彩色魚鱗甲,頭戴冠,雙手交垂于腹前作拄劍狀,腳蹬前端向上翹起的戰靴。甲衣的前胸、后背以及雙肩,共飾有八朵花結,飄逸非凡,襯托其等級、身份,以及在軍中的威嚴。在浩大的兵馬俑軍陣中,高級軍吏俑至今出土僅9件,是秦俑中級別最高的陶俑。兵馬俑在國際上享有盛譽,他們對陜西文物的對外交流展覽做出了巨大貢獻。

彩繪騎兵俑 西漢,通高69厘米,1965年陜西省咸陽市楊家灣漢墓陪葬坑出土,現藏咸陽博物館。騎手頭戴赤幘,穿著交襟短襦,上身挺直,右手握拳舉于胸前,左手握拳下垂作握韁繩狀。戰馬腰短頸長,四腿挺立,韉子和轡頭以黑色勾勒,昂首翹尾作嘶鳴狀。楊家灣兵馬俑出土三千余件套,其中騎兵俑583件套,然而其中作昂首嘶鳴狀的戰馬僅兩件,并且其中一件有殘斷,故而這件騎兵俑成了楊家灣兵馬俑的杰出代表,博物館工作人員俗稱它為“仰頭馬”。

石鎧甲 秦代,通高73厘米,披膊長21厘米,1998年秦始皇帝陵k9801陪葬坑出土,現藏陜西省考古研究院。此鎧甲屬于札甲,石質,由前、后身甲和一對披膊組成,共有甲片628片。制作鎧甲的材料為青灰色巖溶性石灰石,質地細密,顏色均勻,經過磨制和鉆孔以青銅絲穿系而成。與秦俑身上塑造的鎧甲相比更顯得精致,反映了秦代高度發達的手工制造業和秦陵修建的繁復艱巨。石鎧甲的發現彌補了文獻對秦代甲胄記載的缺失,豐富了人們對秦代軍事問題的認識。

馬球圖 唐代,長2.14米,高1.2米,2004年陜西省富平縣杜村鎮李邕墓出土,現藏陜西省考古研究院。李邕為嗣虢王,是李淵第十五子虢王李鳳嫡孫,其墓為獻陵陪葬墓。馬球圖壁畫出土于其墓葬前甬道西壁,畫面兩端的人和馬殘缺不全,畫面中部兩人騎馬,右側球員,右手肌肉線條鼓張,正反手欲揮桿。兩名騎者的眼睛都聚焦在右下方的小小馬球之上,局勢緊張,似乎一瞬間即可搶球成功。馬身雄壯渾圓,施以黃褐色點狀皮毛,表情充滿靈性。文獻記載李邕喜愛馬球活動,該壁畫生動記錄了當時馬上爭球的一幕。整幅畫面線條流暢,人物五官描繪細致精彩,是繼乾陵陪葬墓之一的章懷太子墓發現馬球圖壁畫后的又一次重要發現。

彩繪仕女俑 唐代,高41.2厘米,陜西省西安市南郊出土,現藏西安博物院。女傭面龐豐腴,長眉細眼,直鼻,小口。發式為蓬松輕垂的家髻,兩鬢抱面,頭略向右偏。身穿齊胸長裙,著披肩,雙手拱于胸前,體態微呈“S”形,身姿婀娜。女俑豐腴的軀體和寬松的裙裝,是當時社會風尚變化的一種表現。自盛唐時期開始,婦女服裝一改以前的尚窄之風,由緊身胡服逐漸向寬松肥大方向發展,女性以艷妝和豐腴的軀體為新的審美時尚。在《虢國夫人游春圖》、《簪花仕女圖》及唐墓壁畫中,都能看到像此女俑般豐腴健康、神態間洋溢著濃郁生活氣息和嫻雅韻味的大唐女性形象。

我們欣賞文物太多時候注重“這是什么”,往往忽略了用心體會。浩瀚的古代遺物我們不可能都有認知,但是當你用心去靠近文物,便會被它的魅力所感染。凡是過去,皆為序章,讓我們薪火相傳,繼往開來。

(責編:禹默)