跨采影響下巷道圍巖變形力學機制及其控制技術?

劉洪濤鎬 振,2吳祥業郭林峰劉 洋王建宗

(1.中國礦業大學(北京)資源與安全工程學院,北京市海淀區,100083;2.河南能源化工集團焦煤公司趙固二礦,河南省新鄉市,453633)

★煤炭科技·開拓與開采★

跨采影響下巷道圍巖變形力學機制及其控制技術?

劉洪濤1鎬 振1,2吳祥業1郭林峰1劉 洋1王建宗1

(1.中國礦業大學(北京)資源與安全工程學院,北京市海淀區,100083;2.河南能源化工集團焦煤公司趙固二礦,河南省新鄉市,453633)

以河南能源化工集團某礦東總回風巷為工程背景,采用理論分析和數值模擬方法研究了跨采期間巷道圍巖應力、位移和塑性區的變化特征。結果表明,跨巷采動導致巷道圍巖垂直水平應力比值發生變化,應力比值最大為1.34,是巷道發生變形破壞的主因;巷道最大破壞部位位于頂板與底板部位,頂板破壞深度已超過錨桿錨固范圍,底板破壞深度為3 m左右,并因缺乏支護導致底鼓。因此,必須在跨采工作面回采前,對頂底板進行加固,使塑性破壞區域位于錨固范圍以內。

跨采工作面 巷道支護 錨注 U型鋼支架 數值模擬 圍巖變形

我國煤礦巷道多受到采動影響,表現為圍巖變形量大、底鼓嚴重等特征。許多專家、學者對受采動影響巷道圍巖變形破壞及其控制技術方面開展了大量研究,并取得了較為豐碩的研究成果。然而針對受采動影響的半封閉U型鋼支架支護巷道的變形破壞特征還需進一步研究,本文以鶴煤公司九礦東總回風巷為工程背景,研究半封閉U型鋼支架與錨網索聯合支護巷道受上方工作面跨采影響下的圍巖變形破壞力學機制及其控制技術,為類似條件下的巷道支護提供依據。

1 工程概況

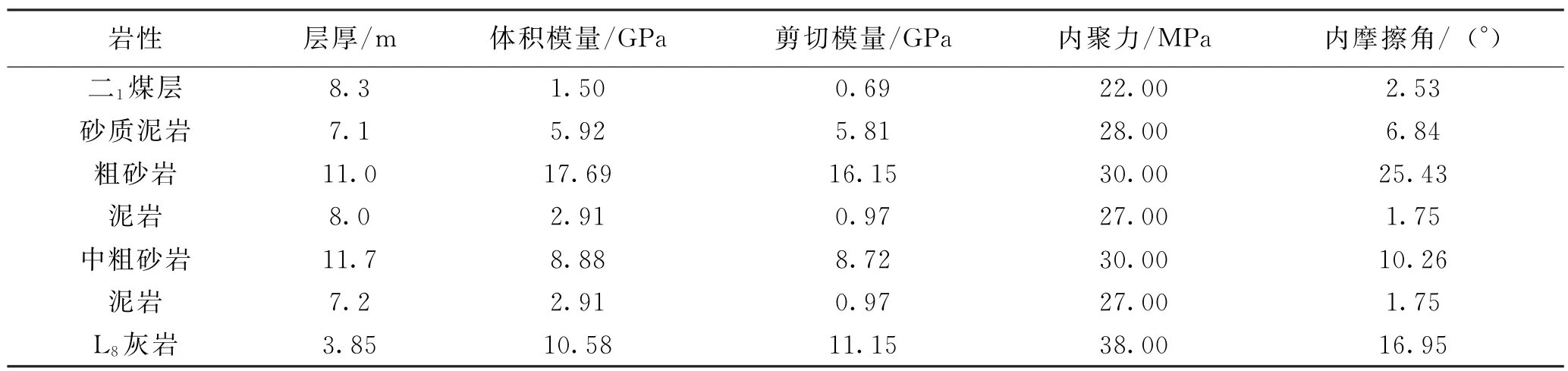

河南能源化工集團某礦目前主采二1煤層,煤塵具有爆炸性,礦井正常涌水量為25 m3/h,煤層瓦斯絕對涌出量為11.8 m3/min。東總回風巷位于該礦井三一采區下部,連接新風井和-420回風暗斜井,為直墻半圓拱形巷道,巷道斷面尺寸為5100 mm×4050 mm(寬×高),全長674.14 m,埋深607~707 m,巷道內布置有軌道,初期采用錨網索噴支護,后采用直腿拱形半封閉29U型鋼支架進行二次支護,棚距600 mm。3102工作面布置在二1煤層中,與東總回風巷的最小垂距為20 m,在3102工作面回采過程中,將對東總回風巷圍巖穩定產生影響。巖層及其力學參數見表1。

表1 巖層及其力學參數

2 巷道圍巖變形破壞的力學機制分析

2.1 圍巖變形破壞特征

在上方3102工作面采動影響下,采用錨網索噴+U型鋼支架支護的東總回風巷圍巖變形破壞特征主要表現為:

(1)巷道拱肩及直墻噴層部分出現裂縫、噴層脫落、U型鋼支架變形等現象,且裂縫角度呈現不規則特征;

(2)巷道底鼓強烈,底板中部出現縱向的張拉裂縫,底板鋪設的軌道翹起,無法正常使用;

(3)松動圈測試和聲波測試時向鉆孔中注入了很多水,但流出的水較少,表明水流通過巖體中的裂隙進入底板,預計底板巖層比較破碎。

2.2 巷道圍巖變形破壞影響因素

(1)水影響。巷道開挖后,圍巖體會產生裂隙,水通過微裂隙進入圍巖內部,水的浸入降低了巖塊間的摩擦力和巖層間的粘結力,促進了圍巖裂隙的進一步發育,使得圍巖體的完整性不斷降低、圍巖的力學特性不斷惡化,松動圈范圍擴大,原有的錨網索噴+U型鋼支護能在一定程度上減緩巷道變形,并不能從根本上解決該巷道持續變形的問題。

(2)圍巖性質。通過對東總回風巷圍巖性質的分析,發現巷道周圍巖層多為泥砂巖、中粗砂巖、黑色泥巖、L8石灰巖,尤其是黑色泥巖遇水軟化、膨脹,易造成巷道底鼓。

(3)地質構造。東總回風巷穿越DF3斷層,部分地段圍巖破碎,整體承載能力較低,并且附近布置有-420回風暗斜井、-420軌道暗斜井、-420帶式輸送機巷等輔助巷道,巷道間的圍巖應力峰值區會相互疊加,同時上方3102工作面回采時產生的超前支承壓力和側向支承壓力也會對東總回風巷造成影響。另外,巷道周圍存在落差在0~40 m不等的斷層,會使巷道受到較大的構造應力作用,這是造成巷道出現大變形的力源。

(4)支護結構。采用半封閉U型鋼支架支護巷道的底板為無支護狀態,尤其是當受采動影響垂直應力增大時,容易導致U型鋼支架出現局部屈曲、大范圍扭曲等現象,從而失去承載能力,圍巖產生塑性變形并出現底鼓,進而影響巷道頂幫的穩定性。

(5)采動影響。處在復雜圍巖應力環境中的巷道,其變形具有明顯的時間性,并且這主要決定于被影響巷道與動壓源的空間位置關系。當動壓源(巷道上方的3102工作面)距離較遠時,巷道基本穩定,變形量很小;隨著動壓源向巷道的移近,巷道圍巖的變形速率會逐漸增大,頂底板產生大量的裂隙,并且中粗砂巖的膠結程度較差,導致圍巖的整體性大幅降低。

已有研究成果表明,巷道圍巖變形破壞實質是圍巖塑性區的形成和發展,塑性區的幾何形態和范圍決定了圍巖的破壞程度。

2.3 圍巖變形破壞力學機制

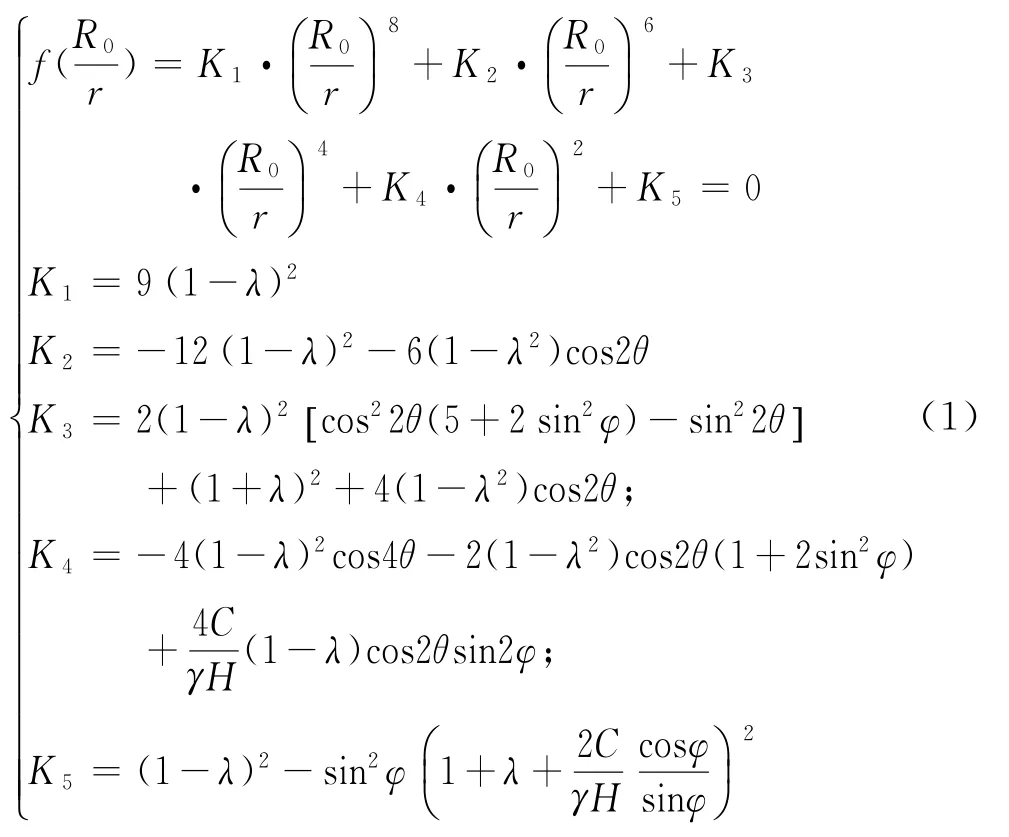

由于巷道所處應力環境較為復雜,其圍巖雙向載荷比值一般不等于1,并且與埋深、構造應力等影響因素的相關性很大,尤其是在采動影響下,巷道圍巖雙向載荷的比值會發生改變。數值計算和實踐都已證明,在非等壓應力場條件下的巷道圍巖塑性區不是圓形,而是呈現“星形”、“十字形”等不規則形狀。根據彈性力學理論,非均勻應力場條件下圓形巷道圍巖塑性區的邊界方程,即:

式中:R0——圓形巷道半徑;

θ——任一點的極角;

r——角度為θ處的塑性區深度;

H——巷道埋深;

γ——巷道圍巖容重;

C——圍巖粘聚力;

φ——圍巖內摩擦角;

λ——側壓系數。

在巷道埋深、半徑、巷道圍巖容重、粘聚力、內摩擦角和側壓系數等煤巖層賦存條件給定的情況下,可以計算出圍巖不同方位角的塑性區半徑理論解,進而計算出巷道圍巖塑性區邊界位置。對于東總回風巷而言,其埋深、半徑、巷道圍巖容重、粘聚力和內摩擦角均已知,則該巷道圍巖塑性區的尺寸與雙向載荷的比值(側壓系數的倒數)有直接關系。

3 工作面回采對巷道圍巖動態變形的破壞數值分析

3.1 模型建立

采用ANSYS軟件建立模型、分配材料屬性、劃分網格,然后利用由Visual C++語言編寫的ANSYS_TO_FLAC3D接口程序把復雜模型導入FLAC3D,采用FLAC3D進行巷道開挖及支護等運算。上覆煤層中3102工作面的回采對東總回風巷圍巖穩定性的影響是一個動態的過程,為了明確巷道圍巖應力、變形隨工作面推進的動態變化特征,建立了東總回風巷的數值計算平面應變模型。模型尺寸300 m×120 m(寬×高),巷道埋深取700 m,側壓系數取1.2。模型左、右邊界限制水平方向位移,下邊界為固定約束,上邊界和左右邊界根據垂直應力和水平應力的實際大小進行加載,工作面的推進方向為自右向左。

在3102工作面回采過程中,工作面前方形成的超前支承壓力會隨著工作面的推進而不斷推移,位于工作面下方的巷道圍巖應力狀態也會發生改變,并且超前支承壓力的影響范圍可達工作面前方90~100 m,其峰值可達原巖壓力的2~4倍,超前支承壓力峰值位置到工作面的距離為2~10 m,所以本文主要對工作面推進至距巷道中線10 m和5 m時的巷道圍巖變形破壞特征進行分析。

為了準確分析巷道頂底板和兩幫的應力分布特征,以巷道半圓拱的圓心為原點,沿x=0、y= -0.5 m布置兩條測線。由于工作面推過后,巷道中心上方20 m處形成采空區,因此,在豎直方向上只取到+20 m。

3.2 數值模擬結果分析

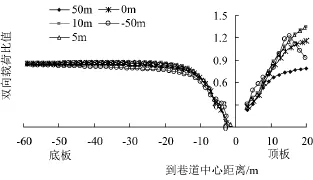

3.2.1 圍巖雙向載荷比值

圖1為工作面到巷道中線的距離分別為50 m、10 m、5 m、0 m和-50 m(工作面推進到巷道另一側50 m)時,雙向載荷比值曲線圖。從圖中可以看出,在工作面推進過程中,在巷道底板隨著深度的增加雙向載荷比值在增大到0.85左右時趨于穩定。隨著工作面到巷道距離的減小,頂板雙向載荷比值逐漸增大,當距離為5~10 m時靠近采空區處比值最大,達到1.34。工作面推進到巷道正上方(即到巷道中線的距離為0 m)時,雙向載荷比值最大為1.16。工作面推進到巷道另一側50 m(即-50 m)處時,頂板雙向載荷比值由淺部到深部呈現先增大后減小的趨勢,在距離巷道中心15 m處的比值最大,為1.22。這表明在工作面回采產生的超前支承壓力的作用下,巷道頂板垂直應力的增大更為明顯,并會造成圍巖雙向載荷比值發生較大變化,從而導致塑性區范圍的擴展。

圖1 采動影響巷道圍巖雙向載荷比值曲線

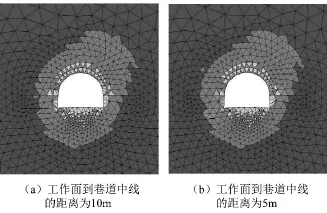

3.2.2 塑性區

圖2為工作面推進至巷道中線的距離為10 m 和5 m時,在觀測周期內的巷道圍巖塑性區數值模擬結果。從圖2可以看出,在跨采影響劇烈階段,巷道圍巖塑性區范圍較大,尤其是頂板和底板,并且破壞深度已經超出錨桿的支護范圍。因此,在工作面回采過程中產生的集中應力的作用下,錨網索噴+半封閉U型鋼支架支護巷道將會出現底鼓、頂板嚴重破壞等變形特征。

圖2 采動影響巷道圍巖塑性區

該礦跨采條件下巷道的變形破壞特征,明確地標示了可能出現破壞的部位以及破壞影響范圍。為控制類似條件下的圍巖變形,其支護方案應能夠改善圍巖的承載結構,提高其整體承載能力,從而保持圍巖穩定或使圍巖處于穩定蠕變階段,并為后續的工程提供借鑒。

4 跨采影響下巷道圍巖變形控制技術

4.1 支護方案設計

通過對東總回風巷工程地質條件及圍巖變形破壞機理的分析,應從以下幾個方面進行支護方案設計:

(1)采用錨網索噴支護提高支護體的強度,充分發揮圍巖的自承能力,并對頂板采用錨索進行補強支護,以控制采動影響下產生的大變形。

(2)對混凝土噴層開裂、脫落地段進行復噴,封閉圍巖,防止水的浸入及漿液流出。

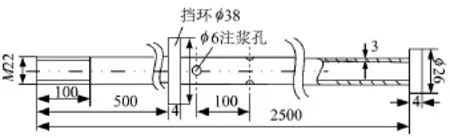

(3)選用端錨內注漿錨桿對巷道圍巖進行全斷面注漿固結強化,不僅可以改善圍巖的力學性能,還能為錨桿提供較為可靠的著力基礎,端錨內注漿錨桿結構見圖3。

(4)底板鋪設混凝土,形成的反底拱能夠阻礙底板塑性區發展,并與圍巖支護體形成可靠的錨注支護結構,提高支護效果,可以滿足不穩定巷道的支護需要。

圖3 端錨內注漿錨桿結構

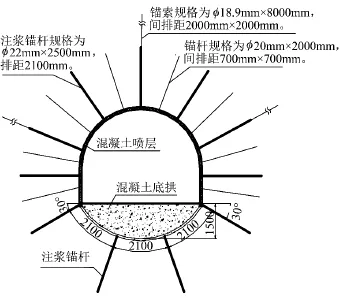

因此,為控制東總回風巷圍巖的變形破壞,確定“錨網索噴+注漿+反底拱”錨注支護技術方案。具體支護參數如下:

(1)錨桿配用拱形托盤、高強螺母和2卷CK2345型樹脂錨固劑;錨索配用單孔MX錨具、1卷CK2345和3卷Z2345型樹脂錨固劑,托盤選用規格為120 mm×120 mm×10 mm鋼板;金屬網選用?4 mm的點焊網,網片規格為1500 mm× 800 mm,網孔80 mm×80 mm,每隔200 mm用16#鐵絲固緊。

(2)端錨內注漿錨桿間排距為2100 mm× 2100 mm,注漿漿液為425#普通硅酸鹽水泥-水玻璃單液漿,水灰比為0.8∶1,選用濃度為45 Be的水玻璃作為速凝劑,用量為水泥重量的3%~5%,以提高漿液初凝時間和初期強度,注漿壓力達到1.5~2.0 MPa時方可停止注漿,并且當圍巖極其破碎時注漿壓力小于1 MPa。

(3)開挖掉底板破碎巖層后,對底板進行注漿并鋪設強度為C20的混凝土底拱,拱中高可根據具體情況進行調整。錨注支護示意圖如圖4所示。

圖4 錨注支護示意圖

4.2 支護效果分析

圖5(a)、(b)分別為工作面到巷道中線的距離為10 m和5 m時,在觀測周期內錨注支護巷道垂直和水平位移曲線。從圖5(a)中可以看出,底板最大位移19 mm,頂板淺表圍巖最大位移68.9 m。從圖5(b)中可以看出,巷道左右兩幫淺表圍巖最大位移分別為63.1 mm和55.3 mm。與錨網索噴+U型鋼支架支護相比,錨注支護巷道垂直和水平位移量均大幅降低。

圖5 采動影響下錨注支護巷道圍巖位移曲線圖

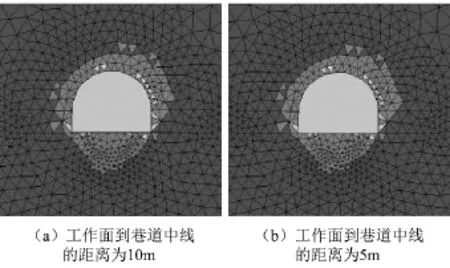

圖6為工作面推進至巷道中線的距離為10 m和5 m時,在觀測周期內錨注支護巷道圍巖塑性區分布特征。從圖中可以看出,隨著跨采工作面的推進,錨注支護巷道圍巖塑性區分布較為均勻,并且均在錨桿的錨固范圍內。與錨網索噴+U型鋼支架支護相比,錨注支護巷道底板破壞深度和范圍大幅降低,底板注漿錨桿錨固范圍內的圍巖沒有發生破壞。

圖6 采動影響下錨注支護巷道圍巖塑性區

5 工程應用

該礦-530輔助水平變電所位于尚未回采的3105工作面的下方,巷道與工作面的最小垂直距離為47 m,最小水平距離為13 m。為避免類似于東總回風巷圍巖破壞情況的發生,在3105工作面回采前,采用錨注支護對-530輔助水平變電所圍巖進行加固,鋪設混凝土底拱時可根據需要進行配筋,以增強底板穩定性,并且使主動支護的錨固端位于塑性區范圍以外。

對-530輔助水平變電所加固完成后,建立礦壓觀測站,觀測在3105工作面回采期間,該巷道圍巖的變形情況,并在工作面推過后,持續觀測30 d。礦壓觀測結果顯示,在觀測周期內試驗巷道兩幫和頂底板的最大移近量分別為144 mm和105 mm,并且沒有發生類似東總回風巷的變形破壞,保障了安全生產工作的順利實施。

6 結論

(1)超前支承壓力對巷道的影響較大,應力比值變化導致圍巖變形具有非對稱性,肩部最大破壞深度超過了錨桿的控制范圍而產生大變形,半封閉支架使底板暴露而產生底鼓。

(2)采用錨網索噴+U型鋼支架支護巷道,圍巖載荷比值隨工作面推進發生較大變化,最大比值達到1.34。

(3)為控制類似條件下巷道圍巖的變形,提出了錨注支護技術,在工作面回采前對巷道圍巖進行壁后注漿、底板鋪設混凝土等,確保了采動影響下巷道圍巖穩定。

[1] 王衛軍,袁越,余偉健等.采動影響下底板暗斜井的破壞機理及其控制[J].煤炭學報,2014(8)

[2] 張向東,李慶文,黃開勇等.采動影響下大跨度煤巷耦合支護技術研究與應用[J].巖石力學與工程學報,2014(1)

[3] 柏建彪,李文峰,王襄禹等.采動巷道底鼓機理與控制技術[J].采礦與安全工程學報,2011(1)

[4] 董宗斌.孤島煤柱內采動作用下大巷圍巖變形機理與控制技術[J].中國煤炭,2011(12)

[5] 朱慶華.深部騎跨采巷道圍巖變形力學分析及穩定性控制研究[D].徐州:中國礦業大學,2010

[6] 蔡志良.兩次采動影響下底板巷道圍巖控制技術研究[D].淮南:安徽理工大學,2012

[7] 房蕭,巨峰,何琪等.千秋礦綜放面巨厚懸空礫巖層采動應力分布特征數值模擬研究[J].中國煤炭,2011(11)

[8] 王猛,柏建彪,王襄禹等.迎采動面沿空掘巷圍巖變形規律及控制技術[J].采礦與安全工程學報,2012(2)

[9] 趙志強.大變形回采巷道圍巖變形破壞機理與控制方法研究[D].北京:中國礦業大學(北京),2014

[10] 馬念杰,侯朝炯.采準巷道礦壓理論及應用[M].北京:煤炭工業出版社,1992

[11] 馬念杰,李季,趙志強.圓形巷道圍巖偏應力場及塑性區分布規律研究[J].中國礦業大學學報,2015(2)

[12] 陳炎光,錢鳴高.中國煤礦采場圍巖控制[M].徐州:中國礦業大學出版社,1994

[13] 韓立軍,蔣斌松,賀永年.構造復雜區域巷道控頂卸壓原理與支護技術實踐[J].巖石力學與工程學報,2005(Z2)

[14] 韓立軍,陳學偉,李峰.軟巖動壓巷道錨注支護試驗研究[J].煤炭學報,1998(3)

(責任編輯 張毅玲)

Surrounding rock deformation mechanism and control technology of roadway influenced by working across over roadway

Liu Hongtao1,Hao Zhen1,2,Wu Xiangye1,Guo Linfeng1,Liu Yang1,Wang Jianzong1

(1.College of Resources&Safety Engineering,China University of Mining and Technology,Beijing,Haidian,Beijing 100083,China;2.Zhaogu No.2 Coal Mine,Jiaozuo Coal Industry Co.,Ltd.,Henan Energy and Chemical Industry Group Co.,Ltd.,Xinxiang,Henan 453633,China)

Taking eastern main return airway in a mine of Henan Energy and Chemical Industry Group Co.,Ltd.as the engineering background,change characteristics of surrounding rock stresses,displacement and plastic zone of roadway during working across over roadway were studied by methods of theoretical analysis and numerical simulation.The results showed that the ratio of vertical stress and horizontal stress was changed during working across over roadway,and the maximum value of the ratio was 1.34,which was the main reason of deformation.The largest deformation of roadway generated in the roof and floor,the failure depth in roof was beyond the rock bolting and the floor failure depth was nearly 3 m which resulted in floor heave.So before working across over roadway,the roof and floor needed to be strengthened to make sure that the plastic zone was within the range of rock bolting.

working face across over roadway,roadway supporting,bolt-grouting,U-steel support,numerical simulation,surrounding rock deformation

TD353

A

國家自然科學基金資助項目(51234005,51434006)

劉洪濤(1981-),男,吉林懷德人,副教授,博士生導師,主要從事礦山壓力及巷道圍巖控制方面的教學和研究工作。