湖南安家鎢礦地質特征

章靖

(湖南省地質調查院礦產分院 湖南長沙 410116)

湖南安家鎢礦地質特征

章靖

(湖南省地質調查院礦產分院 湖南長沙 410116)

位于苗兒山巖體西部,區內有志留紀蘭容巖體、青白口紀赤土嶺巖體兩個巖株呈北東-北北東走向侵入青白口紀黃獅洞組中,巖漿巖巖性主要為黑云母二長花崗巖橋組中,在蘭容巖體、赤土嶺巖體外接觸帶黃獅洞組中的硅質大理巖多經接觸交代變質作用變成矽卡巖,是區內矽卡巖型鎢錫礦床的有利賦礦圍巖。區內發現三條鎢礦脈,主要礦物為白鎢礦,兩條礦脈產于接觸帶矽卡巖中,另外一條礦脈產于花崗巖巖株中。脈石礦物以方解石、透閃石、石榴石為主,次為石英、云母。

白鎢礦;礦脈;苗兒山;湖南

安家鎢礦點位于苗兒山巖體西部,區內有志留紀蘭容巖體、青白口紀赤土嶺巖體兩個巖株呈北東-北北東走向侵入青白口紀黃獅洞組中,巖漿巖巖性主要為黑云母二長花崗巖,赤土嶺巖體變質程度高于蘭容巖體,呈片麻狀,青白口紀黃獅洞組巖性主要為灰-灰黑色薄層狀絹云母片巖為主,其中夾有數層厚度較大(10~50m)、延伸較為穩定(1~3km)的灰白-深灰色厚層狀硅質大理巖。在蘭容巖體、赤土嶺巖體外接觸帶黃獅洞組中的硅質大理巖多經接觸交代變質作用變成矽卡巖,是區內矽卡巖型鎢錫礦床的有利賦礦圍巖。

1 區域地質概況

工作區位于南嶺成礦帶的西段,桃江—城步深大斷裂帶與苗兒山復式背斜交匯部位,成礦位置十分有利。區內巖漿活動頻繁位于苗兒山巖體西部,有志留紀蘭容巖體、青白口紀赤土嶺巖體兩個巖株呈北東-北北東走向侵入青白口紀黃獅洞組中,巖漿巖巖性主要為黑云母二長花崗巖,赤土嶺巖體變質程度高于蘭容巖體,呈片麻狀,青白口紀黃獅洞組巖性主要為灰-灰黑色薄層狀絹云母片巖為主,其中夾有數層厚度較大(10~50m)、延伸較為穩定(1~3km)的灰白-深灰色厚層狀硅質大理巖。在蘭容巖體、赤土嶺巖體外接觸帶黃獅洞組中的硅質大理巖多經接觸交代變質作用變成矽卡巖,是區內矽卡巖型鎢錫礦床的有利賦礦圍巖。本區具有較大的找礦遠景。

2 礦區地質特征

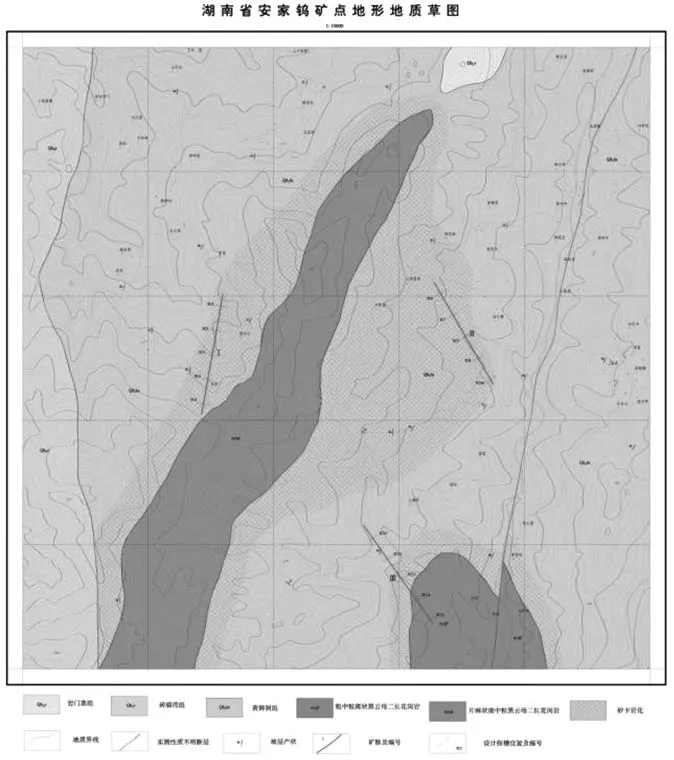

安家鎢礦位于苗兒山巖體西部,區內有青白口紀黃獅洞組。區內巖漿巖有志留紀蘭容巖體、青白口紀赤土嶺巖體兩個巖株,現將其主要地質特征,分述如圖1。

2.1 地層

區內出露地層為青白口紀黃獅洞組(Qb1hs)磚墻灣組(Qb1z)。黃獅洞組出露面積占比最大,青白口紀黃獅洞組巖性主要為灰-灰黑色薄層狀絹云母片巖為主,其中夾有數層厚度較大(10~50m)、延伸較為穩定(1~3km)的灰白-深灰色厚層狀硅質大理巖。在蘭容巖體、赤土嶺巖體外接觸帶黃獅洞組中的硅質大理巖多經接觸交代變質作用變成矽卡巖。

圖1 湖南省安家銅礦點地形地質草圖

2.2 斷裂構造

區內發育1條斷層,為北東南西走向,穿越整個礦區,發育于黃獅洞中。穿過巖脈,斷層以破碎帶為主。

2.3 巖漿巖

區內有志留紀蘭容巖體、青白口紀赤土嶺巖體兩個巖株呈北東-北北東走向侵入青白口紀黃獅洞組中,巖漿巖巖性主要為黑云母二長花崗巖,赤土嶺巖體變質程度高于蘭容巖體,呈片麻狀。

2.4 巖性描述

青白口紀花崗巖,呈小巖株或巖脈產出,侵入早青白口世地層內。巖體總體上呈南北向分布。根據巖體的巖性、地球化學特征及同位素年齡等分為兩個侵入次。

第一侵入次巖體主要分布于譚家坳一帶,譚家坳巖體出露面積約5km2,侵入于早青白口世黃獅洞組及磚墻灣組。

第二侵入次巖體侵入于早青白口世黃獅洞組,大部分與圍巖界線較清楚。規模較大的有報木坪巖體,其次為拖板界巖體,其它巖體規模較小,形態不規則,巖體中,見少量較基性的暗色包體,次圓狀,大小1~5cm,與寄主巖界線大部分清楚。

青白口紀花崗巖巖性較復雜,主要巖性為花崗閃長巖、二長花崗巖,其次為花崗斑巖。巖石變質變形較強烈,一般為片麻狀構造、花崗變晶結構或變余花崗結構。第一侵入次巖體主要巖性為片麻狀細中粒黑云母花崗閃長巖,變質后成二長片麻巖。巖石為淺灰色、深灰色,片麻狀構造,細粒-細中粒結構,變余花崗結構。片麻狀構造表現為變晶長石、石英及云母等礦物定向分布。礦物粒徑0.3~3mm,個別>5mm。主要礦物成分及含量:石英 27~35%,斜長石 41~31%(Np′1.5400~1.5410,An 值 23~26,為更長石),鉀長石14~25%,黑云母15~23%,白云母少量。長石一般呈半自形板柱狀,部分變形呈圓狀、橢圓狀,定向排列明顯。石英呈它形粒狀,部分為透鏡狀、橢圓狀,定向排列清楚。云母呈鱗片狀、條帶狀集合體定向排列。動力變質作用較強烈,部分變質成花崗質片巖、花崗質片麻巖等。

第二侵入次巖體主要巖性為中細粒、細粒二長黑云母花崗巖、微細粒斑狀黑云母二長花崗巖。巖石為片麻巖構造,花崗變晶結構、斑狀結構,部分基質為霏細結構、重結晶結構。巖石主要礦物成分有石英(30~35%)、鉀長石(28~35%)、斜長石(27~31%)(Np′1.5390~1.5394,An 值 21~22,為更長石)、黑云母(15~23%)及少量白云母等。斑晶以自形晶為主,部分呈“晶屑狀”、尖棱角狀,其中斜長石斑晶為自形板狀,見鈉氏雙晶、卡鈉復合雙晶,部分被基質熔蝕,粒度大小在0.4~4.1mm;鉀長石斑晶為自形板狀,有交代條紋,被基質熔蝕明顯,粒度0.2~4.5mm;石英斑晶被熔蝕成渾圓狀、港灣狀,0.3~4.6mm;黑云母為自形片狀,0.6~1.5mm,已蝕變析出鐵質。受應力作用影響,斑晶呈定向排除列,斜長石雙晶彎曲變形,黑云母扭折,石英波狀消光。

青白口紀花崗巖主要特點是巖石普遍片麻狀構造發育,礦物定向排列清楚,其中長石、石英等礦物壓扁變形明顯,并且具數量不等的淡藍色調石英。

志留紀花崗巖主要分布于圖區東部的苗兒山、蘭蓉等地。苗兒山巖體為多期次侵入的復式巖基,出露面積513km2。在測區僅為苗兒山巖體的西緣部分。根據巖體間的接觸關系、巖石及地球化學特征,劃分為4個侵入次,本區出露第一、二、三侵入次。其中早、晚侵入次巖體規模較小,晚侵入次巖體一般侵入于第二、三侵入次巖體中,第二侵入次巖體主要為蘭蓉巖體,侵入于青白口紀黃獅洞組中,界線較清楚,圍巖具較明顯的角巖化;第三侵入次巖體主要分布在苗兒山,為苗兒山巖體的西緣部分,侵入最新地層為青白口紀黃獅洞組,外接觸帶見較強烈的接觸變質作用,形成較強烈的角巖化,局部形成矽卡巖化,近接觸界線花崗巖體內,見少量圍巖包體和暗色微粒包體。

志留紀花崗巖主要巖性為花崗巖類:

第一侵入次為細粒花崗閃長巖、石英閃長巖,巖石風化較強。

第二侵入次主要為淺灰色粗中粒斑狀黑云母二長花崗巖。以長石斑晶多、大和基質結構較粗為其重要特征,巖石為塊狀構造,似斑狀花崗結構,礦物定向較明顯。斑晶含量35~45%,主要成分為鉀長石,少量斜長石、石英。其中長石斑晶粒徑1.5×3~3.5×5cm2,灰白色或肉紅色,板柱狀半自形晶,略具定向排列。基質粒徑2~7mm,一般3~5mm;主要成分及含量:斜長石 25~28%(Np′1.5377,An值 19,為更長石);鉀長石(微斜長石)27~30%,石英35~39%;黑云母5~7%等。偶見暗色閃長質微細粒包體,橢圓狀、次圓狀、不規則狀,大小 1×2~4×7cm2,與寄主巖界線較明顯。

第三侵入次主要巖性為灰白色、淺灰色細中粒斑狀黑云母二長花崗巖。巖石為塊狀構造,似斑狀花崗結構。斑晶含量3~15%,一般為5~7%,主要成分為鉀長石、次為斜長石、少量石英。其中長石斑晶灰白色或肉紅色,半自形-自形板柱狀晶形,大小1×1.5~2×3.5cm2,可見卡氏雙晶及黑云母等包裹體。基質為細中粒花崗結構,礦物粒徑1~4mm,一般2~3mm;主要成分及含量:鉀長石40~46%,為微斜微細紋長石,它形-半自形板狀;斜長石 20~25%,半自形板狀(Np′1.5379~1.5419,An 值 16~28,為更長石),部分具絹云母化、黝簾石化;石英24~30%,它形粒狀,透明,部分具波狀消光。黑云母3~5%,半自形片狀。在接觸帶附近,具云英巖化。巖石中見少量暗色和微粒閃長質包體,次圓狀、橢球狀,大小2×3~5×8cm2。

3 礦床地質特征

3.1 礦脈特征

目前區內已發現了鎢礦脈3條,分別編為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ號礦脈。

Ⅰ號礦脈:位于赤土嶺巖體西側外接觸帶,產于矽卡巖中,寬約3m,以白鎢礦化為主,并伴生有毒砂、黃鐵礦、方鉛礦。礦脈產狀:110∠50~60。礦石品位:WO3為 0.4~0.46%,As為 1.82%,Ag1.5g/t。

Ⅱ號礦脈:位于赤土嶺巖體東側外接觸帶,順層產于矽卡巖中,寬約2m,白鎢礦化較強,結晶顆粒較大,大者可達4~5mm,呈星散粒狀不均勻分布,礦脈傾向 60°,傾角 45~70°。礦石品位:WO3 為 0.14%。

Ⅲ號礦脈:位于蘭蓉巖體北西側中細粒斑狀黑云母二長花崗巖小巖株中,寬約15cm。白鎢礦呈星散狀或團塊狀往往沿電氣石集中的地方分布,礦化極不均勻,局部較為富集。礦脈走向325°,傾向55°,傾角50°。礦石品位:WO3為1.25%。

3.2 礦石特征

3.2.1 礦物成分

Ⅰ號礦脈:位于赤土嶺巖體西側外接觸帶,產于矽卡巖中,寬約3m,以白鎢礦化為主,并伴生有毒砂、黃鐵礦、方鉛礦。脈石礦物主要為方解石及矽卡巖礦物,次為云母。圍巖為青白口紀黃獅洞組(Qb1hs)灰-灰黑色薄層狀絹云母片巖夾灰白-深灰色厚層狀硅質大理巖。

Ⅱ號礦脈:位于赤土嶺巖體東側外接觸帶,順層產于矽卡巖中,寬約2m,白鎢礦化較強,結晶顆粒較大,大者可達4~5mm,呈星散粒狀不均勻分布,脈石礦物以方解石、透閃石、石榴石為主,次為石英、云母。圍巖為青白口紀黃獅洞組(Qb1hs)灰-灰黑色薄層狀絹云母片巖夾灰白-深灰色厚層狀硅質大理巖。

Ⅲ號礦脈:位于蘭蓉巖體北西側中細粒斑狀黑云母二長花崗巖小巖株中,寬約15cm。白鎢礦呈星散狀或團塊狀往往沿電氣石集中的地方分布,礦化極不均勻,局部較為富集。主要礦石礦物為白鎢礦。伴生礦石礦物有毒砂、黃鐵礦、方鉛礦。脈石礦物有石英、電氣石、方解石。

3.2.2 礦石結構構造

礦石結構主要有:自形晶結構、半自形—他形晶結構、填隙結構、交代結構等;礦石的構造主要有塊狀構造、浸染狀構造、細脈狀構造。

3.3 圍巖蝕變特征

在蘭容巖體、赤土嶺巖體外接觸帶黃獅洞組中的硅質大理巖多經接觸交代變質作用變成矽卡巖,是區內矽卡巖型鎢錫礦床的有利賦礦圍巖。

4 結論

本礦床已發現3條白鎢礦脈,兩條產于外接觸帶黃獅洞組中的硅質大理巖多經接觸交代變質作用變成矽卡巖中,一條產于蘭蓉巖體北西側中細粒斑狀黑云母二長花崗巖小巖株中。

P618.6

A

1004-7344(2016)08-0172-02

2016-3-3

章 靖(1990-),男,助理工程師,本科,主要從事地質礦產勘查等工作。