網絡RTK在水下地形測量中的應用

吉建兵 潘國俊

(江蘇省地質勘查技術院 江蘇南京 210008)

網絡RTK在水下地形測量中的應用

吉建兵 潘國俊

(江蘇省地質勘查技術院 江蘇南京 210008)

運用網絡RTK與測深儀進行測量水下地形的導航定位跟測深,連同進行處理實時數據采集和數據的水上測量軟件,分析了新方法對測量水下地形的成果與精度,并探討了對于處理粗差的各個問題。

網絡RTK;水下地形測量;粗差;精度

1 概述

在水下地形測量中,按照常規的方法是先在測區內布設平面控制點、水準點、臨時驗潮站。通過水上測量軟件實時接收單基站RTK GPS導航定位數據及測深儀測深數據,此間所設臨時驗潮站同時觀測水位,以供后處理時計算各采集點實時水面正高之用。由于該方法處理時計算各采集點水面正高是通過內插求得,測量數據誤差較大,而應用網絡RTK結合測深儀就可解決以上問題。

2 方法

先在測區范圍內均勻布設控制點(LSG1、LSG2、LSG3、LSG4、LSG5)并測量其坐標成果(包含高程),在水上測量軟件中輸入控制點的WGS1984坐標和相應的地方坐標,計算出轉換參數;然后安裝并調試儀器,測深儀的換能器懸掛式固定在測船一側中間部位,量取換能器吃水深度,設置好測深儀聲速及吃水參數;安置GPS接收機;導航軟件上布置水上測量范圍,根據測區情況和測圖比例尺布置測線,并設置數據采集方式,分別連接網絡RTK和測深儀,按照布設的測線導航并采集數據。

本次測量中為了檢核網絡RTK測得水面高程的準確性,同時布設了臨時潮位站進行潮位觀測。利用兩種方法計算水底正高進行對比驗證。

3 網絡RTK測量粗差的處理

網絡RTK的觀測在實際運用中發現客觀存在的粗差,而且隨機性與離散型較強為,這種不確定性的誤差給數據處理分析粗差的進行帶來了很多的困難。

3.1 走向趨勢法

走向趨勢法用于網絡RTK平面定位坐標數據的處理。水下地形測量船是走航式測深、定位,船只大部分時候都是沿直線勻速行駛的,可以每秒鐘記錄一次數據,所以記錄的平面坐標數據符合直線均勻分布的自然趨勢,表現為等間距的直線模型。我們可以根據等間距直線模型判斷出點778因信號干擾等因素產生了粗差,點778本應在778-1位置。如果778所在位置的水下地形平緩,地貌變化不大,我們可以采用內插法進行內插;否則進行復測。因水上測量軟件實時顯示測量平面位置及變量,所以測量現場就能看出平面測量數據有無粗差。若有可立即復測,并不會給測量帶來額外工作量。根據作業經驗平面測量粗差極少出現,所以網絡RTK平面測量完全值得信賴。

3.2 斷面圖形法

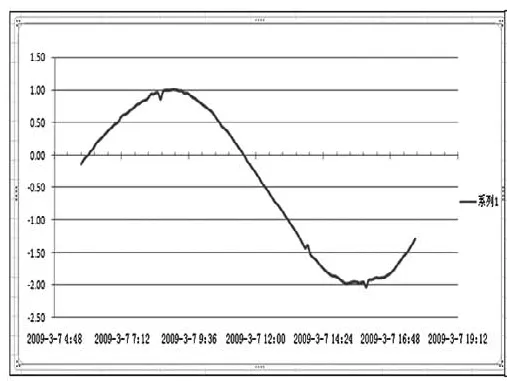

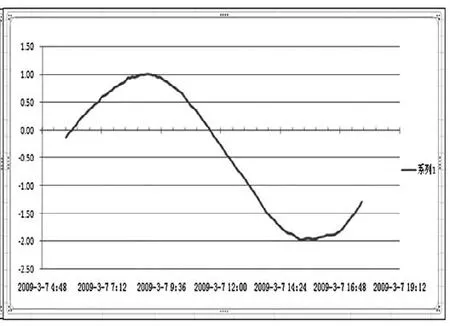

斷面圖形法用于網絡RTK水面高程數據和測深儀測深數據的處理。將每條測線按“時間-GPS水面高程”繪出水面高程斷面圖,因潮位的變化斷面圖形呈正弦曲線變化(見圖1),所以網路RTK的高程數據可根據斷面相鄰測點之間的坡度、高差關系檢查并平滑修正(見圖2);測深數據可按“距離—深度”繪出斷面圖形,根據斷面相鄰測點之間的坡度、高差關系檢查并修正明顯的測深錯誤點。這種方法比較簡便,目前在測深儀數據粗差改正中得到了廣泛的應用,對于大粗差的測量數據較有效。

4 與傳統測量方法精度的比較

4.1 平面精度的比較

由于網絡RTK系統是GPS接收機聯機作業即以網絡的形式共同完成測量工作,增加了檢核條件,并且可以有效地消除系統誤差和周跳,提高了RTK和DGPS作業的可靠性。所以比單基站RTK可靠性高。

RTK測量精度取決于兩個方面:①擬合關系的精度;②觀測值的可靠性。擬合關系的精度取決于參與擬合點的個數、點位分布及擬合點自身的精度。由于網絡RTK分布區域廣,形成了基準點網,整體精度高,所以網路RTK比單基站RTK精度高。

圖1

圖2

4.2 高程精度的比較

傳統的水下地形高程測量,是由臨時驗潮站的水位根據測量點位置進行內插,求得測量點的水位,然后減去測深儀測量的對應深度,算出測量點水底高程,水位改正為10cm一個分帶進行內插處理,即水位誤差最大值為10cm,同時驗潮儀自身存在測量誤差,以及浪涌和時差等產生誤差,就是說水位改正誤差最大值應大于10cm。經相關權威部門測試,網絡RTK平面實時定位精度優于±3cm,高程實時定位精度優于±5cm。所以利用網路RTK進行水下地形測量比傳統的單基站RTK水下地形測量的高程精度高。

在南通港呂四港區進港航道工程水下地形測量中,我們進行了以下水底高程精度統計:

傳統方法重復測量點高程測量中誤差為:±0.25m;新方法重復測量點高程測量中誤差為:±0.17m;兩種方法重復測量點高程測量中誤差為:±0.31m。與傳統的方法相比較新方法的精度統計數據可靠并準確。

5 總結

跟傳統的測量方法相比,網洛RTK在測量水下地形的時候減少了處理和更正的潮位數據。使它在測量大面積區域上的優勢更大化,讓測量水下地形成為高效、快捷的工作,值得應用與推廣。

[1]魏東銀,邸國輝,張軍.水下地形測量高程異常點剔除方法研究[J].湖北辭書出版社,2003.

[2]佘繼紅.網絡RTK在數字化測圖工程中的應用研究[D].河海大學,2009.

P228.4

A

1004-7344(2016)08-0182-01

2016-2-20