“食藻蟲”引導的水體生態修復技術在華南地區的應用研究

——以海珠國家濕地公園中心湖水質改善為例

黃享輝 任香

(廣州太和水生態科技有限公司 廣東廣州市 510375)

“食藻蟲”引導的水體生態修復技術在華南地區的應用研究

——以海珠國家濕地公園中心湖水質改善為例

黃享輝 任香

(廣州太和水生態科技有限公司 廣東廣州市 510375)

采用“食藻蟲”引導的水體生態修復技術對海珠國家濕地中心湖進行生態修復。以苦草為主的沉水植物種植四個月后,水體清澈,主要水質指標明顯優于外部對照區。工程結束一年后,水生態系統持續穩定,中心湖主要營養鹽指標顯著改善,依照GB3838-2002標準,修復后總氮維持在Ⅲ類,氨氮穩定在Ⅱ類,總磷和化學需氧量穩定在Ⅰ類,水體清亮,透明度達到2.0m,實現了徹底的水質改善目標。此外,修復后的水生態系統能夠在雨季保持較穩定的狀態,并具備抵抗外界干擾的能力,這表明在華南地區采用該方法對景觀水體進行生態修復是可行的。

生態修復;沉水植物;食藻蟲;水質改善;海珠國家濕地

引言

富營養水體的修復治理已經成為當今中國面臨的緊迫環境問題之一。目前,富營養化水體的治理方法包括物理法、物化法、生化法和生態法[1]。物理法、物化法、生化法在大量實踐過程中已被證明具有較大局限性。生態法可以結合一些工程技術手段,構建結構完整、功能健全的生態系統,通過較自然的方法實現長久的水質和景觀保障目標,逐漸得到人們的青睞。近年來,利用沉水植物修復富營養化水體以其良好的凈化效果、獨特的經濟效益、能耗低、簡單易行以及有利于重建和恢復良好的水生生態系統等特點,正日益受到人們的關注[2],是各種水生態治理方法中的典范。

海珠國家級濕地公園,位于廣州市海珠區東南部。隨著廣州市社會經濟的持續發展,周邊污染來源增加及補水水質較差,建園不久濕地內水體富營養化進程加劇,導致水體混濁且景觀質量欠佳。為了恢復濕地水體健康的生態系統,同時進一步提升景觀質量,增強濕地的綜合服務功能和價值,公園管理處對中心湖水系進行了水生態修復工程。該工程采用“食藻蟲”引導的水體生態修復技術,前期排水后對湖泊底泥進行改良,然后種植苦草(Vallisnerianatans)為主的沉水植物,中期通過投放枝角類浮游動物——“食藻蟲“維持水體較高的透明度,促進沉水植物的快速生長建群,后期放養各類生態型水生動物,最終建立了穩定的草型清水態湖泊生態系統。

1 材料和方法

1.1 采樣點設置及水文情況

本實驗選取海珠濕地修復區中心湖,以及對照區——補水閘外河涌兩處采樣點進行研究。中心湖總面積為6300m2,平均水深1.0m,水體較封閉,正常情況下不與外河涌水體進行交換。本實驗期間,2、3月份生態修復初期,補水閘不時開啟,對中心湖進行回水補充,直至恢復正常水位。此后,外河涌不再對中心湖進行補水,暴雨期間,中心湖的水體反而通過補水閘排泄到外河涌。

1.2 采樣與測定方法

2014年2月~2015年8月,對兩處采樣點進行了持續采樣送檢。每次采樣前二天內均為晴到多云天氣,每個采樣點采取表層0.5m的水樣[3],采樣當天立即送到實驗室按照國標方法進行水化學分析[4]。檢測的水質指標有總氮(TN)、氨氮(NH4+-N)、總磷(TN)和化學需氧量(COD)。現場還用黑白盤測量并記錄了水體的透明度(SD)。中心湖水草覆蓋率通過現場調查、逐月對比發現呈明顯的上升趨勢,至6月中旬已基本覆蓋了90%左右的湖底,并常年保持良好生長狀態。

1.3 數據處理

各相關指標均參照《湖泊富營養化調查研究》[3]和《水和廢水監測分析方法第四版》[4]的方法進行測定,分析采用SPSS-18.0中的單因子方差(ANOVA)及Duncan多重比較對數據進行統計分析和差異顯著性檢驗。

2 結果與討論

2.1 施工過程概述

2014年2月下旬,水生態修復工程實施前期,補水閘開啟,對中心湖進行抽水作業并降低水位,底泥改良后插秧式種植苦草為主的沉水植物群落。2014年3月份,沉水植物的種植后,通過補水閘用外河涌水對中心湖逐步補水,直至其恢復正常水位。每次補水后立即向中心湖投放“食藻蟲”,以消除水體的混濁狀態。3月下旬水體已較清澈,對中心湖投放了少量肉食性魚類及底棲動物,構建食物鏈。中心湖水位在3月下旬恢復正常水位后變動很小,補水主要來自降雨。至6月中旬,沉水植物群落逐月穩步發展,覆蓋率明顯提升,水生態系統逐漸趨于穩定。

2.2 生態修復過程中水質主要指標變化情況

2.2.1 水體透明度的變化

如圖1所示:2月中旬施工前,中心湖與外河涌水體直接相連,二者透明度無差別,僅為0.3m。3月份以后,中心湖透明度明顯上升并保持穩定,且顯著高于(p<0.05)外河涌。中心湖透明度的大幅提高與沉水植物群落發展同步,這表明在沉水植物生長過程中,一方面分泌化感物質對藻類的克生作用[6],另一方面以沉水植物為主的水下生態系統的綜合作用促進了水體中懸浮物的沉降,這都引起了水體透明度的明顯提高。2014年7月份后,中心湖水域范圍內基本清澈見底,水體透明度穩定在2.m左右,外河涌水體始終處于混濁狀態,透明度常年不超過0.8m。

圖1 修復區與對照區水體透明度變化情況

2.2.2 COD的變化

如圖2所示:除2月份對照區和修復區的COD濃度接近外,其他月份對照區的COD濃度介于地表水V類~劣V類之間,明顯高于中心湖的COD濃度。3月中旬外河涌對中心湖補水結束后,沉水植物逐漸成活,隨后月份中心湖COD濃度逐步降低,最終達到并維持在地表水Ⅰ類標準,僅有15mg/L左右。夏哲韜等[5]類似相關研究表明:“食藻蟲”引導的沉水植物修復過程過程中,水體的COD的高效去除主要通過以下三方面的作用:①施工過程中,以“食藻蟲”作為先鋒物種,它既食藻、控藻,也食腐屑,從而降低水體中的有機質含量;②沉水植物系統的構建,為水中微生物提供大量的附著表面和氧氣,使得通過微生物新陳代謝去除的有機污染物量增大[5,7];③COD表征水體受還原性物質污染的程度,沉水植物系統構建后通過光合作用釋放大量的氧氣,在好氧的條件下,水中的還原性污染物含量減少,從而降低水體的COD濃度。這也表明,構建以沉水植物系統為核心的水下生態系統,對于水體COD的去除有重要作用。

圖2 修復區與對照區COD濃度的變化

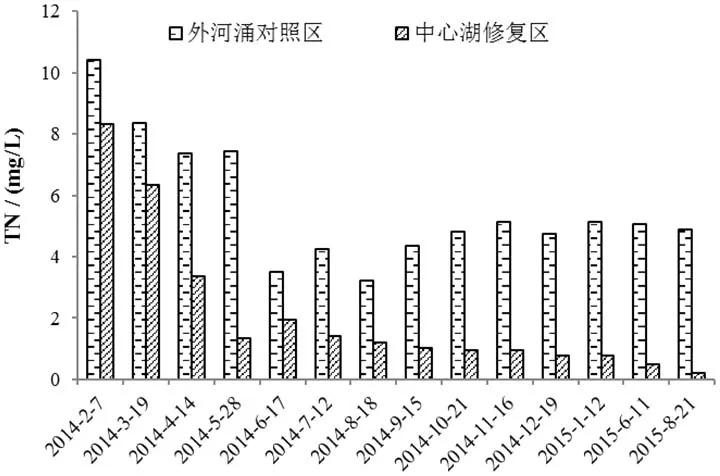

2.2.3 TN和NH3-N的變化

兩采樣點各月份TN、NH3-N濃度變化情況如圖3~4所示。2月份時,中心湖水體與外河涌直接相通,未進行生態修復工程,外河涌水體TN和NH3-N濃度稍高于中心湖。3月中旬種植沉水植物后,外河涌停止對中心湖進行補水,中心湖水體中的TN和NH3-N濃度較外河涌已有明顯下降。此后各月份外河涌水體中TN濃度和NH3-N均顯著高于中心湖,這表明水體生態修復后,以沉水植物為主的生態系統對中心湖水體起到了明顯的凈化作用。外河涌總氮和氨氮始終處于劣Ⅴ水平,而中心湖總氮逐步降低并穩定在地表Ⅲ類水平,氨氮長期維持在Ⅱ類水平。相關研究表明,沉水植物為主的生態系統,在吸附、固定、分解、硝化和反硝化等多個層面加速了氮元素在水體中的循環釋放[2,6],最終顯著降低了TN和NH3-N濃度。

圖3 修復區與對照區TN濃度的變化

圖4 修復區與對照區NH3-N濃度的變化

2.2.4 TP濃度的變化

從圖5可以看出,2、3月份工程實施前期,由于外河涌與中心湖水體直接交換,導致二者總磷濃度相差不大,4月份由于施工從帶來大量水草并投放“食藻蟲”,甚至中心湖總磷濃度比外河涌略高。此后,水下生態逐步發育并穩定下來,導致中心湖修復區水體中TP濃度急劇下降,最后穩定在Ⅰ類水平,顯著(p<0.05)低于外河涌對照區。

圖5 修復區與對照區TP濃度的變化

磷被認為是造成湖泊水體富營養化的主要限制性元素之一,水體中TP的遷移轉化主要通過微生物的同化作用、植物的吸收作用及物理-化學作用。其中微生物的同化作用所去除的磷,在其死后幾乎全部快速分解釋放,重新進入水里,對TP的去除作用不顯著[8]。因此,沉水植物系統構建后,中心湖對TP的高效去除主要依靠后兩種作用。

3 結論

(1)采用“食藻蟲”引導水體生態修復技術對海珠濕地中心湖進行治理后,水體清澈,透明度高,水體景觀質量顯著提升,表明該方法適合用于華南地區景觀水體的修復治理;

(2)水生態系統修復后,中心湖水體的總氮、氨氮、總磷和化學需氧量濃度明顯下降,依照地表水環境質量標準,分別達到并保持在Ⅲ類、Ⅱ類、Ⅰ類水、Ⅰ類標準,實現了水質改善的目標;

(3)實踐表明,修復后以沉水植物為主的水生態系統具備較強的抗干擾能力,在雨季也保持了較穩定狀態。

[1]鄒 平,江霜英,高廷耀.城市景觀水的處理方法[J].中國給水排水,2003,19(2):24~25.

[2]國家環境保護總局.水和廢水監測分析方法(4版)[M].北京:中國環境科學出版社,1997.

[3]金相燦,屠清瑛.湖泊富營養化調查規范(2版)[M].北京:中國環境科學出版社,1990:317.

[4]夏哲韜,史惠祥,李遙.食藻蟲引導的沉水植被修復景觀水體的應用研究[J].中國給水排水,2011,27(17):26~30.

[5]孫作登,宋祥甫,付子軾,等.不同沉水植物對水質凈化效能的研究[J].上海農業學報,2012,28(2):30~35.

[6]胡希茹.人工濕地基質中氮、磷元素的遷移轉化機制[J].黑龍江科技信息,2012(09):59.

X52

A

1004-7344(2016)08-0327-02

2016-2-15

黃享輝(1987-),男,助工,碩士,主要從事水生態修復技術工程實踐工作。