我的救援記憶

顛簸不平的臨時公路上不斷有救護車飛馳而來,幾乎抬下來的每一個病人都是“急診”“危重”患者。

唐山大地震前一年的7月28日,我從上海第二醫學院畢業,恰遇上海暴雨成災。那天中午,學校在大禮堂為畢業班放電影;突然電閃雷鳴,傾盆大雨瘋狂地瀉下來,大禮堂里頓時變得一片漆黑。時間不長,校門口的重慶南路上就水深過膝。我從未見過這等奇觀,便涉水走到淮海路去觀奇。幾乎所有的商店都半淹在水中,平日車水馬龍的淮海路成了名符其實的小河浜。

第二年的7月28日,唐山就發生了7.8級的大地震。

不知目的地就出發

那段時間我正在瑞金醫院病理科作住院醫生。中午時分我接到醫學院的通知,要求我回院本部去參加“緊急會議”,內容就是組織救災醫療隊,前往災區搶救災民。上海市衛生局為大隊,由衛生局何秋澄擔任大隊長。我們醫學院為一個醫療中隊,由李春郊擔任總支書記,每個附屬醫院為兩個小隊,由我臨時負責中隊部的文書工作,并兼任內科醫生,配合高年資醫師立即開始工作。

抗震醫院上海醫生們在一次特大余震后留影。左起:康金鳳、余前春、劉錦紛、葉正斌、單根法。

當晚我睡在在醫學院辦公室的電話旁,隨時統計、匯總各附屬醫院送來的醫療隊名單及設備,寫成報告,連夜送交市委。半夜又和后勤部門趕到市里領取壓縮餅干和長大衣。說來奇怪,當時正是夏天,我根本不理解為什么需要過冬的棉大衣。等我們最終到了目的地,才知道華北地區即使在夏天也需要棉衣。

7月29日凌晨時分,我們醫學院系統的一百多名醫護人員由上海北站出發,向北馳去。那情景真有點“風蕭蕭兮易水寒”的味道。說心里話,當時我是有一去不復返的思想準備的,所以我特地不告訴遠在老家的祖母和父母親,怕他們擔憂。

我們出發的時候,還不知道地震的中心在哪里,只知道在河北省。差不多火車過了徐州,才從列車廣播中知道震中是唐山、豐南一帶。7月30日下午,我們到達天津附近的楊村車站。因為天津到唐山之間的鐵路已被地震破壞,我們只好趕到楊村機場,臨時改乘軍用飛機前往地震災區。聽說要坐飛機,我心里忽然興奮起來。

那是我有生以來第一次乘飛機,別人緊張,我卻感到新奇。

小時候在漢中老家,我每每看著天上的飛機胡思亂想,夢想自己有一天也能造一架“銅飛機”,坐在它的背上,飛上天去。我那時只騎過黃牛和山羊,以為飛機也是要騎的;不知道人應該坐到飛機“肚子里”;我還以為飛機都是銅做的,因為銅在鄉間頗為值錢。小伙伴們取笑我,送我一個頗帶貶義的外號“銅飛機”。

誰能料到,二十年之后我竟是在這樣的情況下第一次坐到了飛機“肚子里”!臨上飛機前人們警告說,唐山的供水系統已經被毀,沒有水喝,要盡量帶些水去。機場跑道的一頭有個臨時挖掘的水坑,我便用隨帶的燒飯鍋盛了一鍋,小心翼翼地端上飛機。那是一架蘇制的安-24飛機,座位不多。等我進了機艙,別人已經將座位占滿。我因為打水遲到了,只好坐在過道里。飛機一起飛,半鍋水就灑了。

一路險情奔赴豐潤

到達唐山機場時,已經是傍晚。只見到處一片混亂。到處是臨時帳篷,到處是救災人員和大卡車。上海醫療隊的隊長是剛剛“解放”不久的何秋澄老先生。陳永貴副總理率領的中央代表團的帳篷就設在上海市醫療大隊部的附近。我們向大隊部報到后,被告知第二天去郊區的豐潤縣,可是誰也不知道豐潤在哪里,也沒有地圖可以查閱。經過在火車和飛機上兩天兩夜的顛簸,人們已經疲憊不堪;領了帳篷,吃兩塊壓縮餅干,就抓緊時間休息。許多上海人是第一次出遠門,更多的人從未睡過帳篷,總是難以入眠。我以前曾經睡過幾年帳篷,毫不陌生,也來不及去想明天等待我們的是什么,很快就進入夢鄉了。

災區醫院設有霧化設備,上海醫生發明了簡易的霧化方法。

午夜時分,我們忽然被人從夢中被叫醒,命令迅速離開。原因是我們睡覺的那塊土地可能在幾小時之內就會沉陷,必須盡快離開。“地陷”這個可怕的字眼,我是聽說過的。但沒想到會發生得這樣快、這樣巧。還沒給災區人民服務,自己就先葬身地腹,豈不是“出師未捷身先死,長使英雄淚滿襟”!大伙兒如驚弓之鳥,拆除帳篷,匆忙上車,催促司機趕緊發動,盡快逃離那隨時可能發生的滅頂之災。

不巧分配給我們的司機,也是臨時從外地調遣來的,對唐山地區的道路根本不熟,大家邊開邊問,提心吊膽。有一段路正好經過重災區唐山市路南區,到處是斷壁殘墻,到處是堆積如山的廢墟;時而晨風吹過,濃郁的腐尸氣味便撲鼻而來。隨處都能看到:部隊的官兵通宵達旦搶救傷員、路旁臨時搭起來的簡易帳篷、衣衫不整的災民,也有倒塌的樓層上掛著死者。差不多凌晨時分,我們的車隊在廢墟之間爬行,終于穿過了鬧哄哄的唐山市區。

盛夏時節冀東平原的清晨,涼風習習,將我的睡意完全趕跑了。晨曦之中,公路兩旁都是筆挺的白樺樹。地震之后,路面損傷很厲害;我們的車隊朝著豐潤慢騰騰地開著,不時有老鄉趕著馬車從邊上擦過,一甩馬鞭兒,那清脆的鞭響在平原上傳得老遠老遠。我生平第一次來到華北平原,頗感新奇。腦海里一會泛出電影《青松嶺》里“長鞭一甩吧叭的響”那情景,一會又極力在公路兩旁尋找“青紗帳”,不知不覺就到了我們的目的地——豐潤。我伸伸懶腰,準備收拾東西下車。忽然聽到有人在地上大聲吼叫:“不準停車,馬上開走!”司機不敢怠慢,一踩油門將車開出幾十米方才停下來。回頭一看,原來我們的車剛好停在一堵搖搖欲塌的殘墻腳下。后來那堵墻在余震發生時轟然倒下了。

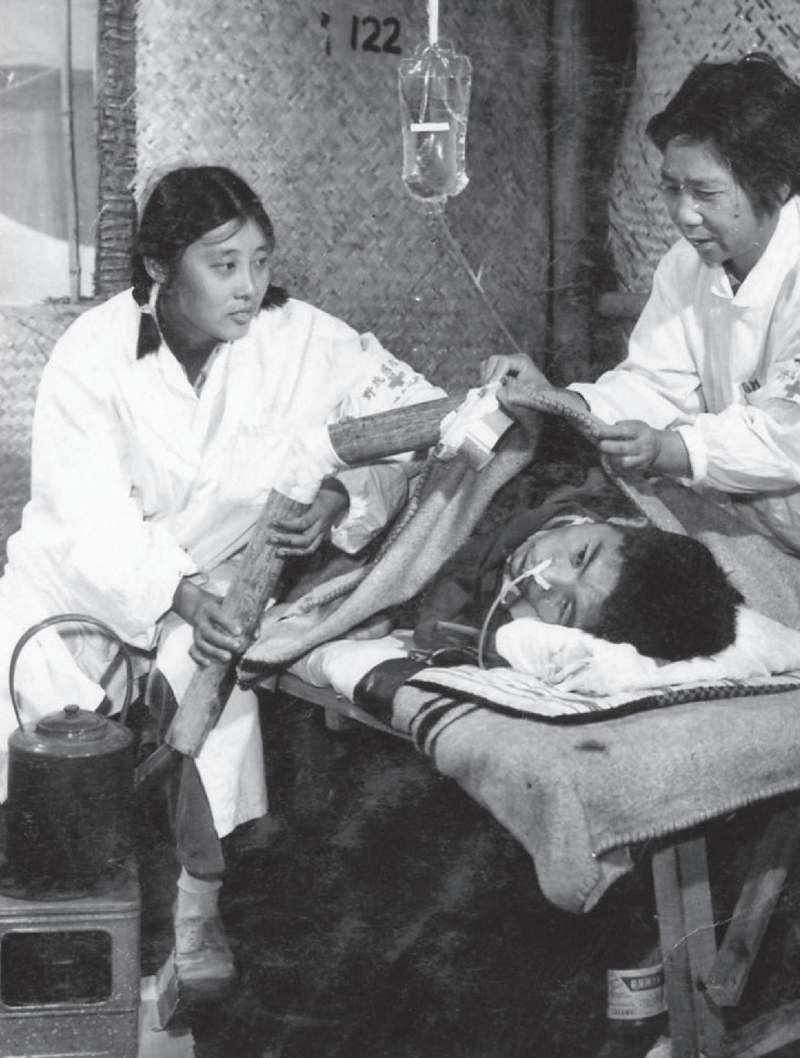

每個病人都是“危重”

跳下汽車,我們就在縣醫院門口的那塊土地上,搭起了抗震篷,建起了上海醫療隊的“抗震醫院”,接收了唐山轉來的第一批傷病員。大約兩星期之后,更為結實、實用的蘆席棚逐步取代了八面透風的帆布帳篷。最初抗震醫院沒有供電,也沒有備用發電機,我們只能用手電筒照明,靠高粱米、壓縮餅干充饑,開始了為期一年,終生難忘的非常生活。

那段時間,每天都有直升機在天上飛過,或空投救災物資,或撒下中央、國務院、河北省的慰問信。因為地震災區郵政癱瘓,醫療隊的所有信件都集中起來交給信使,帶到唐山,免費寄往各地。佩戴“醫療隊”袖章的醫務人員,被授權在公路上攔截任何車輛,緊急運送傷員。河北省委第一書記劉子厚還率領河北省慰問團到醫院慰問。顛簸不平的臨時公路上則不斷有救護車飛馳而來,幾乎抬下來的每一個病人都是“急診”“危重”患者。

當時抗震醫院連戰備發電機也沒有。急診手術臺上就用好幾把手電筒代替無影燈進行急診手術。在短短兩個月之內,我見到了幾乎全身各部位嚴重骨折的病人、截癱病人、嚴重感染的病人,也見到了平時罕見的急性結核,甚至烈性傳染病“炭疽”。因為地震外傷造成不少截癱病例,許多病人發生嚴重的尿潴留,痛苦不堪,醫療隊不得不用輸血袋上的軟滴管代替導尿管,為病人緩解痛苦。病人一旦解除了生命危機,就派人送到附近的火車站,轉到全國各地的醫院繼續治療。

唐山地震后災區沒有出現大的疫情,與當時全國醫務防疫人員的努力和奉獻有很大關系。

地震災區的供水系統普遍受到嚴重破壞,抗震醫院沒有自來水供應。我們在院里挖了一口臨時水井。井里的水煮沸以后用來消毒手術器械,而醫護人員自己卻沒有足夠的干凈飲用水。臨時醫院里沒有合格的衛生和通風設備,附近又臨時掩埋著因重傷死亡的病人,蒼蠅老是飛來飛去。

不少醫生、護士、醫學生因為夜以繼日的連續工作,所能吃到的飲食只有壓縮餅干、水煮高粱米和缺鹽的白菜湯。而一日三餐供應的缺鹽白菜湯,被大家戲稱為“抗震一號湯”。當時能吃到一頓餃子,那簡直就是夢寐以求的享受。因為過度疲勞、缺乏睡眠、缺乏營養,不少人先后病倒了。不少人不顧領導的勸阻甚至“警告”,依然堅持在病房里值班。

面對這場前所未見的特大災難和醫院的緊急情況,醫療隊領導命我立即搭乘當天去上海的三叉戟飛機,趕回上海。我連夜向醫學院領導匯報災區的情況,然后從醫學院的食堂拿來十斤食鹽,請附屬醫院火速送來200根導尿管,第二天一早我又匆匆飛回唐山,立即搭乘一輛運傷員的救護車,奔回抗震醫院,解救燃眉之急。

就在簡陋的抗震棚里,我們不僅收治了大批來自唐山市的危重病人,建立了近乎完備的臨床化驗室、藥房,接生了震后的第一個嬰兒。

我的專業是病理學。最緊急的兩個月過去之后,我拿著抗震醫院的介紹信到北京,在協和醫院的協助下,購買了一套臨床病理科必需的設備器材和試劑,在抗震醫院開始了第一例稀有病例的病理尸檢和臨床病理研討會(CPC)。那個病例的關鍵標本,后來被帶回上海,收藏在病理學教研室。

“唐山幫”情誼永存

我們除了各種常規醫療工作,還收集各病區的動人故事,用鋼板、鐵筆刻印稿件,編輯出第一期《戰地小報》,用滾筒油印機印刷之后發給全院各個病區。我至今還珍藏著一份當時的小報。

大地震之后,唐山依然頻頻發生余震。大約在8月中旬的一天,我們有一位老同學從附近的部隊趕到抗震醫院來看望我們。那天晚上,我們留校的四位老同學特地請廚房的師傅為我們臨時加了幾個菜,招待這位大難不死的老同學。飯后我們幾個人正在聊天,腳下的大地突然劇烈地顫抖起來,地里還發出隆隆的地聲,好像有幾百輛大卡車從地里滾滾開過。我們立即意識到是一次大地震來臨了,立即手拉著手朝門口奔去。奇怪的是,我們的雙腳好像被巨大的磁石牢牢吸引住了,無論如何也邁不出一步。只能互相拉著,站在原地,準備著同歸于盡。我的心頭被一陣難以名狀的恐懼感籠罩著。那時候只聽到外面破房子“砰砰砰”倒塌的聲音和病房里病人驚叫的聲音。地震持續了大約十幾秒鐘才平靜下來。事后知道,那是一次7.1級的特大余震。

第二天上午,我們五位震后余生的老同學特地站在醫院門口,拍下了一張終生難忘的合影。為了拍好這張照片,我還特地找來一塊廢木板,拿出我學木工的手藝,給醫院制作了一塊簡易的牌匾,再用黑色油漆工工整整地寫上“豐潤抗震醫院”六個大字,掛在醫院的“大門口”。我根本沒有料到,那塊最初僅僅為了拍照而懸掛的簡易牌匾,居然成了人們在廢墟之中尋找“抗震醫院”的重要地標。

最艱苦的兩個月結束后,抗震醫院的任務從救治危重病員逐漸變成診治當地疑難疾病、培訓當地醫務人員的教學醫院。醫院的胸外科教授已經可以成功地從事心臟外科手術,各臨床科室也恢復了相當正規的臨床教學和會診活動。

徐建中(左二)帶領學生采草藥在還鄉河邊洗草藥。

不久,第一批醫療隊換班。我則回上海參加抗震救災報告團,然后作為留守的“老隊員”,從上海迎接新一批醫護人員前往豐潤抗震醫院。直到今日,我們這些第一批到達唐山地震災區的醫療隊員之間,不僅互相戲稱為“唐山幫”,而且還結成了一種十分特殊的生死患難之誼。