白眉長臂猿穿越密林的鳴叫

代云川

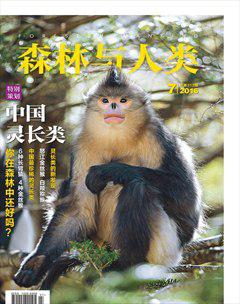

白眉長臂猿屬靈長目長臂猿科,目前具兩個種——東白眉長臂猿和西白眉長臂猿。在中國,它們分布于云南省西部怒江以西的保山、騰沖、盈江等地。在國外,它們棲息在印度東北部阿薩姆和緬甸北部。中國白眉長臂猿種群數量稀少,分布范圍極小,被列為中國國家一級重點保護野生動物。

針對白眉長臂猿的生存現狀,中國目前已建立了高黎貢山、銅壁關和小黑山數個自然保護區加以保護。白眉長臂猿具有獨特的鳴叫行為,很多村民甚至根據白眉長臂猿的叫聲就能判斷出當天的天氣,它們的叫聲也成了村民們據以出行的“晴雨表”。當地許多故事和順口溜都提到了白眉長臂猿的叫聲與天氣的關系,例如,“清晨吼,淋一宿;早飯吼,曬破頭。”

白眉長臂猿最早的鳴叫發生于黎明時分,往后直到下午1點至2點,但主要在上午12點以前發生。一般說來,白眉長臂猿鳴叫主要發生在黎明后的數小時之內。特別是在旱季,它們的鳴叫高峰時間和黎明有一定關系。黎明來得越早,鳴叫高峰期也來得早,這在其他小猿中已得到證實。鳴叫作為一種群間相互作用,與活動時間是吻合的。活動時間的遲早與季節性晝夜時間長短變化明顯有關,體現了生物的活動節律。氣候也會影響白眉長臂猿的鳴叫行為。本文中雨季的數據偏少,但依然可初步看出鳴叫高峰期有推遲的現象。在8月,黎明時間是一年中較早的,而猿群鳴叫卻較遲。8月基本上每天都下雨。這種現象可能說明,鳴叫發生與否和白天光亮度有一定關系。因為黎明時間反映了光亮度變化的遲早,而陰雨霧天通常較為陰暗,尤其是大霧天。當地老百姓認為猿叫預示天氣要變化,很可能是注意到天氣變化頻繁的日子鳴叫較多(午后尚叫),且較易為人所注意,從而得出這樣的經驗。但猿群在任何天氣情況下都會鳴叫,可預報天氣變化的說法看來是不正確的。

滇西白眉長臂猿雨季鳴叫時間一般較遲,這可能與下雨天光亮度較低和氣溫相對較低有關。在云南,雨季食物總的說來較為豐富,但猿群因活動較不方便可能導致取食量較低,因而也可能導致鳴叫行為較遲和活動強度減弱。

白眉長臂猿的鳴叫開始時間明顯表現出季節特異性,但地點(棲息地)特異性較不明顯。長臂猿的鳴叫開始時間在不同群有變異,不完全與黎明時間變化同步,表明并沒有哪一個因素決定猿群鳴叫的時間特征。大量的鳴叫事例肯定會證實,鳴叫時間總體分布應是由自然界的因素(如光亮度)作用形成生物節律的結果。但即時的環境因素如天氣、食物狀況、鄰近猿群的相互作用可通過光亮度、能量狀態及時間限制使鳴叫在群間、地點間表現出差異。總的說來,猿類的鳴叫行為體現出生物的節律性和適應靈活性的統一。

長臂猿物種均具有響亮、長而固定模式的叫聲,稱為鳴唱。長臂猿個體或群體鳴叫間斷不超過10分鐘的一段時間內的鳴叫稱一次鳴叫。

白眉長臂猿有好幾種鳴叫行為:

鳴唱,在一段時間內有規律、連續并以一定概率重復著音符和短語的鳴叫。

二重唱,兩個個體以相同的發聲法或發聲模式共同發出叫聲。

激情鳴叫,在一個鳴唱回合中,由雌性長臂猿發出的、音律固定的、最易識別的短語,頻率最快。在實地觀察中,伴隨著激情鳴唱,雌性在樹枝間激烈跳動。

合唱,由多個個體鳴叫回合臨時交替在一個連續時間內,這個時間通常超越了所有參加個體的鳴叫時間。

尖叫回合,邊界沖突時群間的叫聲,包括煩惱鳴叫回合。

煩惱鳴叫回合,指有潛在捕食者存在時作出反應所發出的叫聲。

東白眉長臂猿鳴叫持續時間的年間差異與3個因素有關。

首先,與撫育和保護幼體有關。春、秋季家群處于撫育幼體時期,其鳴叫持續時間明顯低于沒有撫育幼體時期的鳴叫持續時間。一方面,撫育期需要較多的時間照顧幼體,故持續鳴叫時間減少。另一方面,因為鳴叫持續時間較長將增加幼體遭受天敵威脅程度的可能性,影響幼體的安全。

其次,與幼猿死亡后家群中雌雄個體發情有關。冬季云南經歷酷寒,到次年春季,原來3個成員的家群僅剩成年雌雄個體,幼猿消失。結果顯示,丟失幼猿后成年雌性的激情鳴叫次數高達20 次。

成年雌性個體高頻率的激情鳴叫行為應該與發情或者交配行為有關。

成功的雌性激情鳴叫次數反映了雌雄之間的配對關系,新配對的群體增加鳴叫頻次有利于配偶間的穩定關系。群間距離是影響猿群鳴叫頻次的另一重要原因。在家群和獨猿距離較近的春季,雙方鳴叫頻次和持續時間均顯著高于相互間距離較遠的秋季。該現象反映出鳴叫空間位置展示和個體定位的功能。鄰近猿群越多,距離越近,鳴聲發生的可能性也就越大,次數也就越多。

獨猿一天兩次鳴叫的意義值得關注。獨猿的首次鳴叫屬于正常的晨鳴,而再次鳴叫發生于與家群相遇后。云南省盈江縣木籠河的東白眉長臂猿也有類似現象。后一次鳴叫究竟是向家群示好還是對家群的一種防范,這值得今后關注。endprint