論歐盟“雙反”貿易仲裁對中國光伏產業的影響

(新疆財經大學金融學院 新疆 烏魯木齊 830012)

?

論歐盟“雙反”貿易仲裁對中國光伏產業的影響

任倩

(新疆財經大學金融學院新疆烏魯木齊830012)

光伏產業作為世界新興產業和新能源產業,越來越受到世界各個國家的關注。近年來,我國的光伏產業發展迅猛,成為全球主要的光伏設備及電池生產國和出口國。2012——2013年歐盟發起了針對我國光伏產品反傾銷反補貼調查,“雙反”調查對我國光伏產業發展造成了巨大影響,同時也揭露出我國光伏產業發展存在的問題。本文從歐盟對中國光伏產業發起“雙反”調查著手,回顧事件發生原因,探討遭遇歐盟“雙反”調查的影響,從而以政府和企業層面制定出相關的對策,來重振我國光伏產業的發展。

歐盟;雙反貿易仲裁;光伏產業;囚徒困境

一、引言

隨著全球污染和能源緊缺問題的不斷加劇以及綠色發展這一概念的引入,可再生能源對于國家的經濟可持續發展起到越來越大的作用,各國政府也增加對可再生能源研發和應用方面的支持力度。歐洲為我國光伏產品的主要出口市場,反觀國內,對光伏產品的消費不足,應用非常少,因此我國光伏產品對歐洲市場依賴性極高。2012年9月6日,歐盟委員會宣布對中國光伏產品發起反傾銷調查,再后來于11月8日發布公告對中國光伏產品發起反補貼調查。2013年5月8日,歐盟委員會同意對中國光伏產品征收臨時性懲罰關稅。雖然后來中方堅決反對并進行了必要的反制措施,雙方于7月27日達成“友好”解決方案,但這場“雙反”貿易仲裁無疑對中國光伏產業造成了沉重的打擊。

近年來中國光伏產業盲目發展及與歐洲貿易摩擦頻繁升發生,迫使我國光伏產業的發展方向及方式越來越成為其未來的主要矛盾,需要迫切解決。

二、歐盟對華光伏產品“雙反”貿易仲裁的影響分析

(一)歐洲光伏市場急劇萎縮

自2011年起,受歐債危機的影響,作為全球光伏組件最大需求地的歐洲多國不斷削減太陽能政府補貼,使得歐洲光伏市場開始不斷萎縮,在其國內各光伏企業不斷倒閉的同時,也給中國光伏企業帶來了沉重的打擊。2011年歐盟對華“雙反”貿易仲裁事件前中國光伏組件出口額為215億美元,其中對歐洲出口額為161億美元,比率高達74.7%。歐盟“雙反”后,中國光伏組件對歐洲出口額急劇下降至2013年的30.2%,歐洲光伏市場急劇萎縮。

(二)我國光伏產品出口總額急劇下降

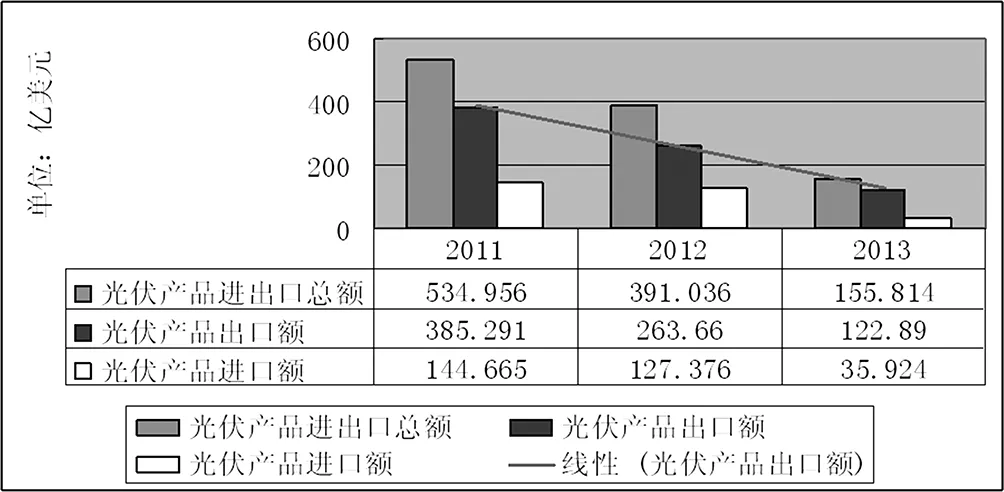

由圖1可以看出,2012年和2013年,受美國和歐盟反傾銷和反補貼的影響,我國光伏產品貿易總額下降幅度較大。從歐盟對我國光伏產業提起訴訟到最后歐盟委員會作出終裁這期間,歐盟就享受進口救濟,比如征收臨時反傾銷稅等措施保護國內企業,而我國光伏產業需要應訴,受可置信的反傾銷稅威脅,會在調查期內做出一些刻意減少出口量,以爭取更多勝訴的可能,從而影響我國出口總額。

圖1 2011——2013年中國光伏產品進出口總額

(三)我國光伏企業經濟效益受損

由于我國光伏企業主要以出口為主,因此短期內將失去一個巨大的資本積累市場,許多企業面臨破產的風險,部分企業開工計劃被推遲。原本市場重點在歐盟的企業,由于受到“雙反”調查被排擠出歐盟市場,短時間內無法轉移,資金鏈連接不過來,來不及重新建立新的市場。同時對于可以迅速轉入國內的企業來說,向國內市場轉入,會影響國內供需平衡。據統計,中國有80%的企業停產,全行業面臨虧損,大量的庫存積壓,大量工人下崗失業,影響巨大。

(四)加劇國內產能過剩

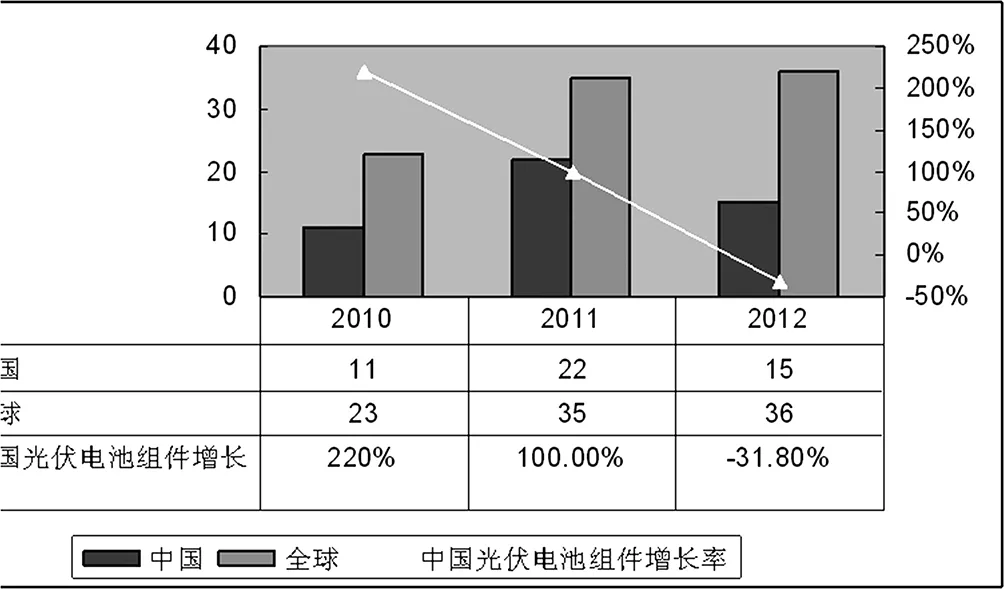

以光伏發電情況來看,由圖2可以看出,受歐盟對華光伏產品“雙反”貿易仲裁的影響,中國許多光伏企業破產倒閉,2012年我國光伏電池組件產量為15GW,相較于2011年增長率為-31.8%。2011年我國光伏電池組件產量為22GW,國內裝機量只有4.5GW,僅相當于國內產量的20.5%,這說明僅有20.5%用于國內需求,將近80%的光伏電池組件需要出口,產能已經嚴重過剩。部分地區用電量低,已經無法完全消納這些電量,并且受到電力系統接納能力限制無法大規模發展,而2012年中歐發生了迄今為止最大的貿易爭端,致使國內過剩產能無處可去,產能過剩迅速加劇。

圖2 2010——2012年全球光伏電池組件產量及中國光伏電池組件產量、增長率

數據來源:中華人民共和國海關總署

(五)多晶硅仍承受低價壓力

2012年受歐盟對華光伏產品“雙反”的影響,不少企業紛紛破產倒閉,多晶硅企業也涉及其中,全年多晶硅產量約7.1萬t,增長率跌至-15.5%。我國多晶硅因生產技術落后,仍需大量進口,國內產量僅能滿足我國不到50%的市場需求,而國外多晶硅擁有純熟的高提純技術,生產成本持續下降,市場供應量不斷增大,因此產品持續以低于成本價格對我國進行低價傾銷。這對我國光伏產業無疑是雪上加霜,而我國多晶硅進口主要來源于美國、韓國和歐盟。作為反制手段,為談判增加籌碼,2012年11月1日,商務部對歐盟產的多晶硅追加“雙反”立案,并與美、韓兩國的多晶硅合并調查。由此形成了涉及美國、韓國、歐盟的“多晶硅雙反案”。但由于我國存在多晶硅貿易救濟的漏洞即允許以加工貿易方式進口,因此雖然2012年我國針對歐美韓進口的多晶硅發起“雙反”調查,但是通過加工貿易方式,國外企業規避了“雙反”的影響。后2013年和2014年我國再次對歐美韓進口的多晶硅發起“雙反”調查,但影響依然不大,我國企業承受巨大的低價壓力。而2014年我國多晶硅進口量達到破紀錄的10.2萬噸,比2013年增長了27%。

四、對歐盟對華“雙反”的政策建議

(一)政府層面

1.重視并大力發展國內市場

由于目前我國的光伏產業普遍存在成本較高的問題,國內光伏市場中的消費需求較小,再加上我國政府對光伏產業的重視程度較低,因此給我國光伏企業提供了更大的發展空間和國內消費市場。我國的光伏企業可以通過媒體傳播和廣告宣傳的方式向國內普及光伏產品,以國內市場作為新的利潤增長點。政府應加大對光伏產業的扶持力度,建立健全相關的法律法規。對發展國內市場進行引導與支持,在我國太陽能源發達的中西部地區建設大型的太陽能光伏電站,緩解我國依賴進口和傳統能源的局面。

2.繼續建立完善的產業鏈體系

在產業鏈體系中,我國光伏產業的現狀是多晶硅原材料依靠進口,產品生產營銷依靠出口,而硅片和電池制造等中間環節成本較高,競爭力不足。因此要改變這種現狀,使得中國光伏產業進一步發展,就需要建立完善的產業鏈體系。政府引導和扶持企業建立研發更多的多晶硅生產地,減少原材料的進口;提高太陽能電池加工質量,擴大規模,建立品牌效應。

3.完善相關配套政策及措施機制

政府要完善我國光伏產業相關配套政策和措施,統籌制定相關的金融扶持政策,正確地鼓勵和引導可信賴的金融資本市場積極參與到支持光伏產業發展的行列中來,通過降低對太陽能光伏產業等清潔能源的資金成本的措施,來調動、鼓勵并引導各方位資本對光伏產業的深化發展實施長期投入和優惠扶持,及時而有效的為我國光伏產業的健康發展提供資金支持;政府要對市場進行有效監督并要做好相關服務工作,規范產業的發展。

(二)企業層面

1.積極開拓新興多元化市場

面對歐盟“雙反”危機,積極開拓東南亞、中東、拉美和非洲等新興市場成為我國光伏企業規避風險的重要途徑之一。其實無論是否發生中歐光伏貿易爭端,我國光伏產業都要開發更為廣闊的國外市場,不能僅局限在歐洲一地。2014年國內光伏企業也確實加大了開拓國外其他新興市場的力度,擴大在新興市場中的份額,包括日本和韓國等快速增長的市場,以及南美、非洲和東南亞地區等潛在的市場,達到繞道發展的目的。

2.加強自主技術創新

中國光伏企業應當加強技術引進和自主技術創新,以達到降低生產成本、促進產品升級換代、提高產品競爭力的目的。中國光伏企業目前應當引進西方先進技術通過消化吸收逐漸將重心轉移到發展自主創新上來,通過設立專門的光伏技術研發部門、加強先進設備的制造和如多晶硅提純技術的研發,降低生產成本進而從根本上改變我國光伏產業原料和核心設備依賴引進的局面,使我國真正成為光伏制造和研發強國。

(三)行業層面

1.加強人才培養及技術交流

人才是決定光伏產業發展的核心因素。只有擁有最夠數量的、精通業務的行業人才,才能推動光伏發電及應用技術的研發工作,獲取世界范圍內的光伏技術優勢和競爭力。我國光伏行業協會應當積極開展同相關高校和教育機構,建立全國性及地方性的光伏技術培訓機構,大力培養光伏行業的人才。因為光伏技術學屬于具有很強實踐性的應用性學科,需要專業實驗室、操作場地和實際操作演示等輔助手段和設施來強化行業人才對實踐技術的掌握。因此行業協會應當充分發揮光伏企業以及相關高校、教育機構之間的紐帶作用,建立起理論學習與實際操作相輔相成、相互促進的、光伏技術產學研一體化的教育機制。

2.加強行業管理以促進協調發展

現在我國對光伏產業的管理稍顯混亂,一些民營企業和國企惡性競爭,不利于我國光伏產業的健康發展。因此應加強行業管理,提高協調能力來協調行業內的矛盾和沖突,減少行業內耗,促進行業協調發展。

[1]趙華.光伏產業發展現狀、問題與發展趨勢[J].農業工程技術(新能源產業),2014,(11):1-4.

[2]徐遠志.光伏產業現狀分析及展望[J].云南冶金,2014,(5):3-6.

[3]鄧淑華.光伏產業遭遇歐美雙反調查的原因及對策分析[J].知識經濟,2013,(19):6-7.

[4]孔祥鑫.中國與歐美光伏產業貿易摩擦問題研究[D].山東師范大學,2014.

[5]李子木.傾銷與反傾銷:中美的光伏爭端[N].中國產經新報,2012,(30):9-10.

[6]李航.貿易摩擦對中國光伏產業發展的影響[D].外交學院,2013.

[7]Thomas J.Prusa.The Trade Effects of U.S.Anti-dumping Action[C].University of Chicago Press,1997.

[8]BrentonP.Anti-dumping policies in the EU and trade diversion[J].European Jourml of Political Economy,2001,17(3):593-607.