海南抱倫礦區構造變形、成礦時代與金礦化關系研究

胡國成, 吳傳軍, 許德如, 蔡建新, 王智琳, 單 強,張小文, 侯茂洲, 于亮亮

?

海南抱倫礦區構造變形、成礦時代與金礦化關系研究

胡國成1, 2, 吳傳軍3*, 許德如1, 蔡建新3, 王智琳4, 單 強1,張小文5, 侯茂洲1, 2, 于亮亮1, 2

(1.中國科學院 廣州地球化學研究所, 礦物學與成礦學重點實驗室, 廣東 廣州 510640; 2.中國科學院大學地球科學學院, 北京 100049; 3.中國科學院 南海海洋研究所, 邊緣海地質重點實驗室, 廣東 廣州 510301; 4.中南大學 地球科學與信息物理學院, 湖南 長沙 410012; 5.海南省資源環境調查院, 海南 海口 570206)

抱倫金礦床位于海南島西南部樂東縣境內, 是一個以石英脈型為主的大型金礦床。野外地質調查表明, 礦區大致經歷了三期構造變形: 早期(D1)NE向褶皺, 中期(D2)NNW向褶皺和剪切變形, 晚期(D3)脆性斷層和節理。其中, 中期的 NNW 向右行剪切變形為金礦體的賦存提供了主要空間, 金礦化主要發生于三個不同的階段, 以第一階段(自然金-Q2石英階段)最為重要, 形成了大量自然金, 為主要礦化階段。對切割礦體的細晶巖脈中鋯石的定年研究表明, 抱倫金礦化主要與印支期尖峰嶺花崗巖漿活動有關, 而與燕山晚期巖漿活動關系不大。

構造變形; 成礦時代; 剪切帶; 抱倫金礦; 海南

0 引 言

海南抱倫金礦床是一個大型的石英脈型金礦床, 礦體嚴格受NNW向構造帶控制。前人對抱倫金礦床地質特征、控礦構造、成巖成礦時代及成礦過程等做了一些工作。丁式江等(2001)認為抱倫金礦的形成經歷了多期構造運動: 加里東期運動形成了毫崗嶺背斜, 并在背斜轉折端形成了構造裂隙, 變質分異熱液沿裂隙貫入, 形成了成礦初期貧金石英脈; 印支期發生尖峰嶺巖體的侵入,其巖漿期后含礦熱液在構造帶內發生充填, 形成大量富金礦體; 燕山期構造逆沖作用及巖漿期后熱液對抱倫金礦的形成進行了一定程度的改造富化。陳柏林等(2004)認同抱倫金礦是印支期的巖漿熱液型金礦, 但提出其控礦構造帶是NE向鐵灣嶺斷裂右行壓扭活動過程中所派生的次級裂隙。劉玉琳等(2002)和舒斌等(2004)獲得石英脈型礦石中熱液成因白云母40Ar-39Ar和K-Ar 年齡為219~221 Ma, 使印支期成礦的觀點得到了進一步的支持。但鐘增球等(2010)在提交的《海南抱倫金礦擴大礦產規模可能性的地質研究》報告中, 根據印支期和燕山期花崗巖LA-ICP-MS鋯石原位測試分析, 認為~113 Ma的白堊紀可能是抱倫金礦床的一個主要成礦時期。由此可見, 有關抱倫金礦控礦構造成因及成礦時代等問題至今仍存在著不同的看法或缺少充分的論證。本文在野外地質調查基礎上, 就抱倫礦區構造變形特征及構造演化序列展開研究, 并對穿切礦體的花崗細晶巖脈進行了鋯石LA-ICP-MS U-Pb定年研究, 以對抱倫金礦床成礦時代進行間接限定。

1 區域地質背景

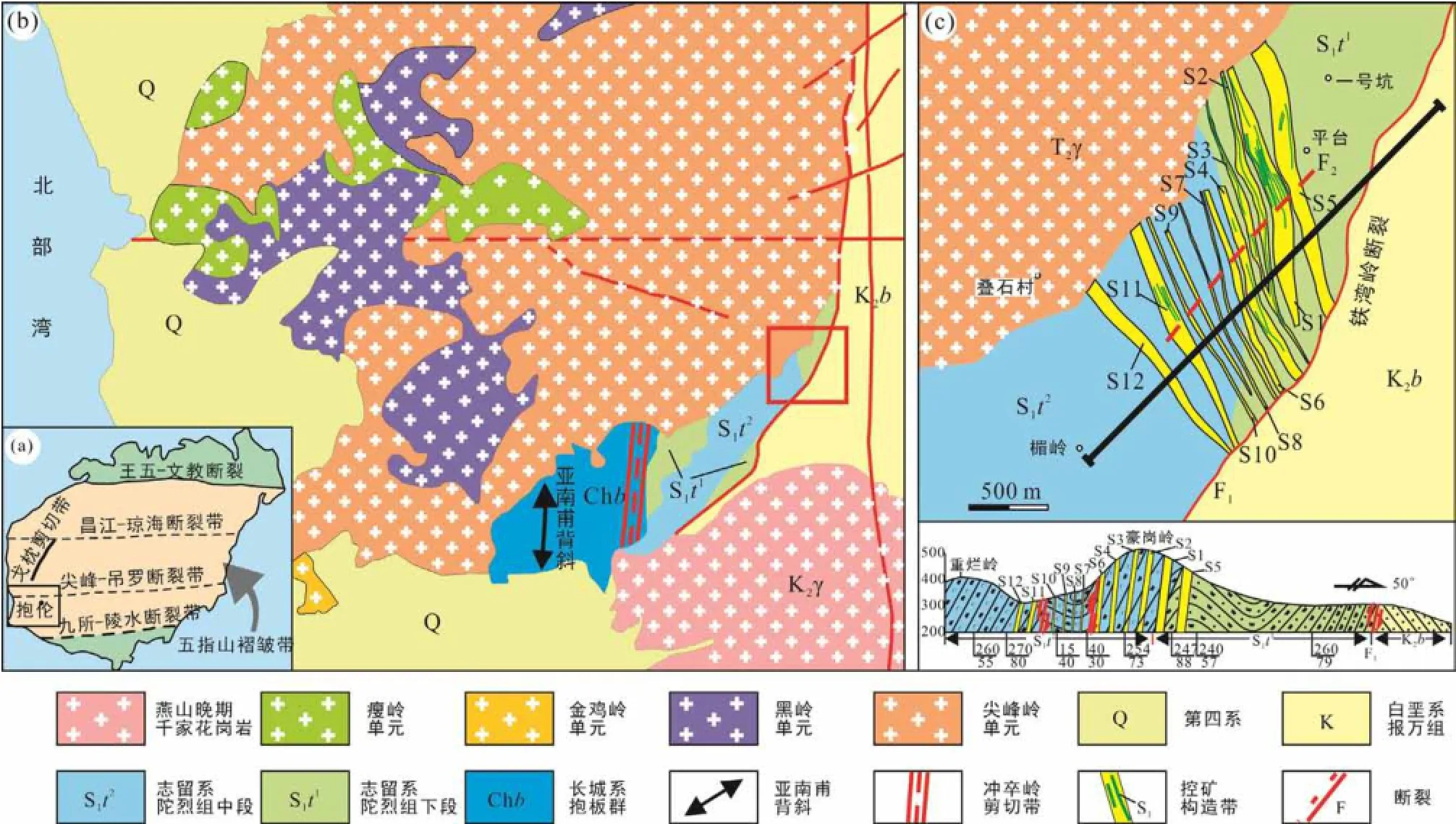

海南抱倫金礦床位于華夏地塊和南海地臺九所–陵水斷裂拼合帶北側(廖香俊等, 2005; Xu et al., 2013), 即華南加里東褶皺系南緣五指山褶皺帶, 空間上夾持于東西向九所–陵水斷裂與尖峰–吊羅深大斷裂之間(圖1a)。區內出露最老地層為中元古界抱板群, 系一套中深變質相斜長片麻巖、混合巖及石英云母片巖, 原巖為中酸性火山巖和陸源碎屑沉積巖建造, 變質作用時間發生于 1.6~1.45 Ga(馬大銓等, 1977, 1998; 許德如等, 2006a)。該地層西部發育近南北向的亞南甫倒轉背斜, 而東部沖卒嶺地區發育一條 NNE向展布的左行韌性剪切帶, 形成于

227~229 Ma(陳新躍等, 2006)。與該韌性剪切帶接觸的是志留系陀烈組, 為一套類復理石淺變質巖系,

形成于淺海陸棚至陸源深海環境, 區內僅出露其中、下層位, 中段為含炭千枚巖, 下段為石英絹云母千枚巖。陀烈組東側以 NNE向鐵灣嶺斷裂與白堊紀紅層盆地呈斷層接觸, 該斷層可能早在印支期就已形成, 表現為右行壓扭性質, 燕山期又強烈活動, 控制了白堊紀紅層盆地的展布(陳柏林等, 2004)。此外, 研究區西部還出露有大面積的第四紀沉積物。

研究區北西和南東側均分布有大面積的侵入巖。北西部為印支期尖峰嶺復式巖體, 由尖峰嶺單元、黑嶺單元、金雞嶺單元和瘦嶺單元共同構成。根據穿插關系, 先后依次侵入的是尖峰嶺單元、黑嶺單元、金雞嶺單元和瘦嶺單元(謝才富等, 2006)。而尖峰嶺單元是該復式巖體的主要組成單元, 巖性主要為中粗粒似斑狀黑云母正長花崗巖, 塊狀構造,巖體中部鋯石SHRIMP U-Pb年齡為249±5 Ma(謝才富等, 2006), 黑云母K-Ar年齡為209±3 Ma~221±2 Ma,巖體邊緣鋯石LA-ICP-MS U-Pb年齡為240.6±2.1 Ma(張小文等, 2009), 而其黑云母40Ar-39Ar坪年齡為237±4 Ma(舒斌等, 2004)。東南部為燕山晚期千家復式巖體, 巖性主要為黑云母二長花崗巖, 侵位時間~100 Ma(LA-ICP-MS鋯石 U-Pb測年, 陳沐龍等, 2014), 屬殼幔混合成因(陳沐龍等, 2008)。

圖1 抱倫金礦區域及礦區地質簡圖(據王朝文等, 2011修改)Fig.1 Geological map of the Baolun gold deposit

2 礦區金礦化特征

抱倫金礦礦體產出于毫崗嶺背斜核部, 其形態和產狀主要受疊加于毫崗嶺背斜之上的 NNW向構造帶控制(圖1c)。構造帶走向一般為325°~355°, 傾向SWW、局部傾向NEE, 傾角較陡, 與圍巖呈明顯切割關系。礦體主要由含金石英脈、含金蝕變巖組成, 以前者為主。礦石主要呈塊狀、似條帶狀構造,少量呈網脈狀、角礫狀構造(圖 2a)。礦石中金屬礦物主要由黃鐵礦、磁黃鐵礦構成, 含少量閃鋅礦和方鉛礦以及微量自然金、毒砂、黃銅礦、輝鉍礦等。脈石礦物以石英為主, 其次為方解石、白云母、絹云母、綠泥石、金紅石等。通過大量的顯微鏡觀察,發現礦區主要載金礦物——石英可劃分為三期: 第一期石英(Q1)是遭受過韌性變形的石英, 當變形程度較弱時, Q1期石英粒度較粗大, 呈波狀消光特征(圖2b), 有的還發育變形紋; 而當變形相對較強時, Q1期石英顆粒變細小, 呈帶狀分布(圖2c); 第二期石英(Q2)未遭受過明顯韌性變形, 無波狀消光現象,晶粒較小, 且相對自形, 可以有規則的邊界, 常交代 Q1期石英(圖 2b); 第三期石英(Q3)是更晚期熱液石英, 粒度細小, 僅局部出現, 有時與白云母、絹云母、黃鐵礦、綠泥石等一起構成脈體, 穿切Q1期和Q2期石英(圖2d)。在三期石英中金礦化的發育程度是不同的: Q1期石英中未見到過自然金產出; Q2期石英中常見自然金產于石英晶粒內, 或晶粒接觸邊界, 且附近沒有其他后期細脈或蝕變發生,也少見其他金屬礦物, 表明該時期金礦化主要以單獨自然金的形式呈現, 即自然金–Q2石英階段, 該階段金礦化分布范圍最廣, 是最重要的金礦化階段(圖2e~f); Q3期石英中也可見到金礦化, 此時自然金往往和大量金屬硫化物產出在穿切Q2期石英的白云母細脈中, 這些白云母脈內部或邊緣常發育有Q3期石英, 表明該階段礦化可能與Q3期石英同時發生(自然金–硫化物階段)(圖2g)。此外, 鏡下還常見自然金、黑鉍金礦、輝鉍礦等呈團塊狀或細脈狀緊密共生, 團塊狀礦化與細脈狀礦化可連通, 應是同期產物, 而細脈狀礦化充填在石英的晚期脆性裂隙中, 推測礦化發生較晚, 應屬第三期成礦(自然金–鉍礦物階段)(圖 2h)。該成礦階段之后, 常見石英–碳酸鹽脈和未見明顯礦化的黃鐵礦出現, 表明成礦已進入末期。

3 礦區構造樣式

3.1 褶皺構造

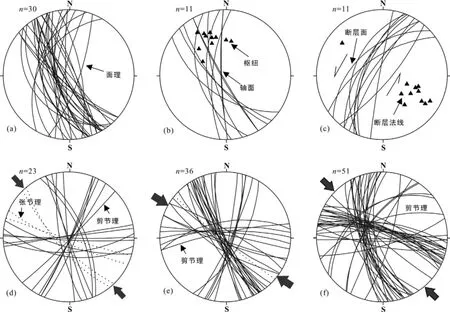

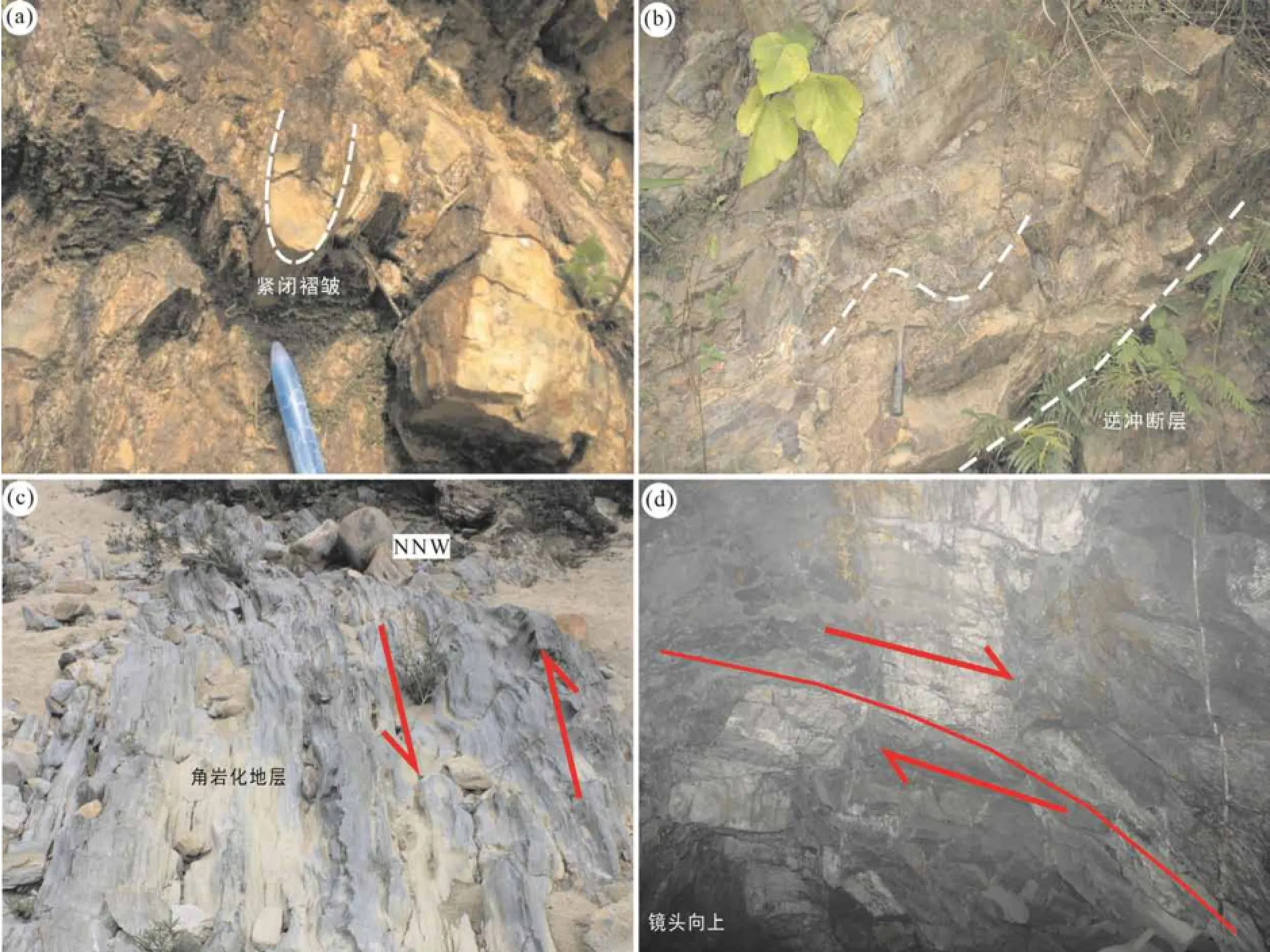

陀烈組地層中發育NNE和NNW向兩期褶皺構造。NNE向褶皺發育于礦區西南部毫穩松一帶, 即毫穩松向斜, 該向斜軸向10°~20°, 核部為陀烈組中段炭質千枚巖, 兩翼為陀烈組下段石英絹云母千枚巖, 其北西翼被尖峰嶺巖體侵入, 南東翼與白堊系報萬組呈斷層接觸。NNW向褶皺發育于礦區豪崗嶺一帶, 西翼傾向南西, 傾角60°~70°, 東翼傾角稍緩, 為 40°~60°, 強烈的構造作用形成了大量順層面理, 呈NNW-SSE走向, 傾向SWW, 傾角較陡(圖3a)。局部見未完全置換的無根褶皺、緊閉褶皺(圖4a), 軸面與面理平行, 褶皺樞紐及包絡面向北西傾伏, 傾伏角20°~25°(圖3b)。

3.2 逆沖擠壓構造

逆沖擠壓構造發育于礦區毫崗嶺一帶, 規模較小, 呈NW-SE走向, 疊置于早期褶皺構造之上。受逆沖擠壓構造影響, 局部形成擠壓斷層(圖 4b), 并引起地層產狀變化, 在7號至10號剪切帶(S7-S10)一帶形成一形似向斜的逆沖擠壓構造(圖1d)。

3.3 剪 切 帶

研究區發育一系列平行且等距離排列的陡傾脆–韌性剪切構造帶, 明顯切割地層, 構成抱倫金礦脈的主要賦礦空間。根據剪切帶運動性質的不同, 可分為右行和左行, 以右行為主。右行剪切帶主要發育于礦區毫崗嶺一帶, 帶內常發育不對稱褶曲、δ型旋轉碎斑及糜棱巖, 不對稱褶曲及旋轉碎斑指示其運動性質為水平剪切。左行剪切帶發育較弱, 發育程度較右行剪切帶低, 在尖峰嶺花崗巖體與陀烈組接觸帶附近, 見其疊加于角巖化地層之上, 表明其侵位時間晚于尖峰嶺巖體(圖4c)。

圖3 抱倫地區主要地質體產狀統計Fig.3 Occurrences of the main geological bodies in Baolun area

3.4 斷 層

礦區NE向斷層非常發育, 除NE向鐵灣嶺斷裂外, 坑道中還常見一些規模較小的斷裂, 斷層走向約30°, 傾向NW為主, 傾角65°~70°(圖3c)。這些斷層左行錯斷含礦石英脈, 錯距一般不大, 約1~5 m (圖4d)。

3.5 節 理

節理是切割巖石的一種小裂隙(陳國達, 1983),在礦區白堊系紅層砂巖、西北部的印支期尖峰嶺花崗巖及南部燕山晚期千家花崗巖體中十分發育。白堊系紅層砂巖主要發育近EW向、NNW向、NW向,個別測點可見 NNE向(圖 3d); 燕山期巖體中以NNW-SSE組最為顯著, 其次發育NWW-SEE至E-W 組(圖 3e); 尖峰嶺花崗巖體基本上可分為兩組, 其一產狀穩定, 走向 NNW-SSE, 陡傾向 SWW; 其二走向NWW-SEE至E-W向, 向北陡傾斜, 構成共軛節理系, 其銳角等分線對應主壓應力方向, 總體反映一期NW-SE向的擠壓應力作用(圖3f)。此外, 個別觀察點也發育 NNE向節理, 因缺少與之對應的共軛節理, 性質不明無法判斷, 但因走向平行共軛節理系鈍角等分線, 推測可能是構造應力場反轉的產物。

圖4 抱倫礦區構造變形典型地質照片Fig.4 Photos of the structural deformation in the Baolun mining area

4 構造變形序列

根據抱倫礦區構造變形形跡及相互疊加改造關系, 結合區域構造演化事件, 初步將抱倫礦區構造變形劃分為3個期次: D1、D2和D3變形期。D1變形期是NNE東向褶皺的主要形成時期, D2變形期是NNW 向褶皺疊加及剪切變形形成時期, D3變形期是脆性節理及NE向斷層的主要形成時期。

D1變形期表現為原始層理的褶皺變形, 在毫穩松一帶形成了軸向NNE的大型向斜構造, 在豪崗嶺一帶則被NNW向褶皺疊加改造, 但從NNW向殘余褶皺包絡面呈NNE走向, 表明NNE向毫穩松向斜早于NNW向構造的形成。

D2變形期形成了一系列NNW向構造形跡, 根據構造樣式和運動學標志分析, D2期構造變形可劃分為D2a、D2b、D2c、D2d四個階段。D2a形成了毫崗嶺背斜及派生的 NNW向緊閉褶皺、新生面理和石香腸構造, 反映該階段地層遭受了強烈的 NEE向壓應力作用; D2b發育的構造樣式有不對稱褶皺和逆沖斷層, 不對稱褶皺較開闊, 變形相對較弱,逆沖斷層則切割地層; D2c構造樣式再次發生改變,表現為一系列 NNW 向右行剪切構造, 剪切帶內發育一系列韌性不對稱褶皺、千糜巖等, 其形成的剪切裂隙構成了抱倫金礦體的主要賦礦空間, 石英脈礦化只在陀烈組中發育, 未延伸入花崗巖, 表明右行剪切帶的形成早于尖峰嶺巖體的侵位; D2d進入NNW 向左行走滑階段, 明顯疊加于尖峰嶺巖體與陀烈組接觸處的角巖化地層之上, 表明其形成時間略晚于尖峰嶺巖體的侵位。

D3變形期發育脆性構造, 表現為節理和斷層。由于節理在白堊系紅層砂巖及燕山晚期千家巖體中均有發育, 礦區東側 NE向毫崗嶺斷裂也控制了白堊系紅層盆地的形成, 表明該期構造變形形成時間明顯晚于D1及D2期構造變形。

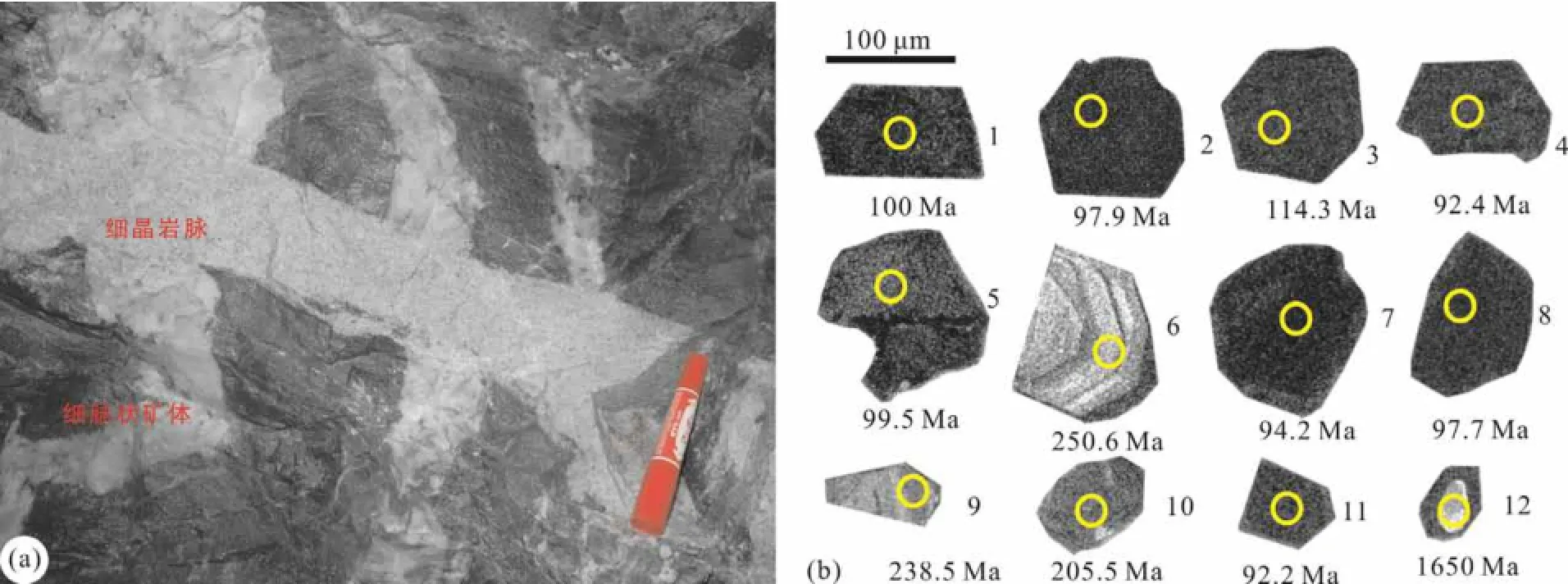

5 細晶巖脈鋯石LA-ICP-MS定年

礦區細晶巖脈十分發育, 常見其從尖峰嶺巖體邊緣分支出來, 沿陀烈組層間灌入, 或沿NNW向裂隙穿插入地層之中。細晶巖脈主要由石英、長石和白云母等礦物組成, 具花崗結構, 礦物顆粒自形程度較高, 粒度較細, 約0.5~1 mm。 由于礦井下常見細晶巖脈切割礦體, 因此, 通過對細晶巖脈中鋯石進行LA-ICP-MS U-Pb定年研究, 可能是解決抱倫金礦床印支期與燕山期兩期成礦認識分歧的有效手段。

5.1 樣品處理及分析方法

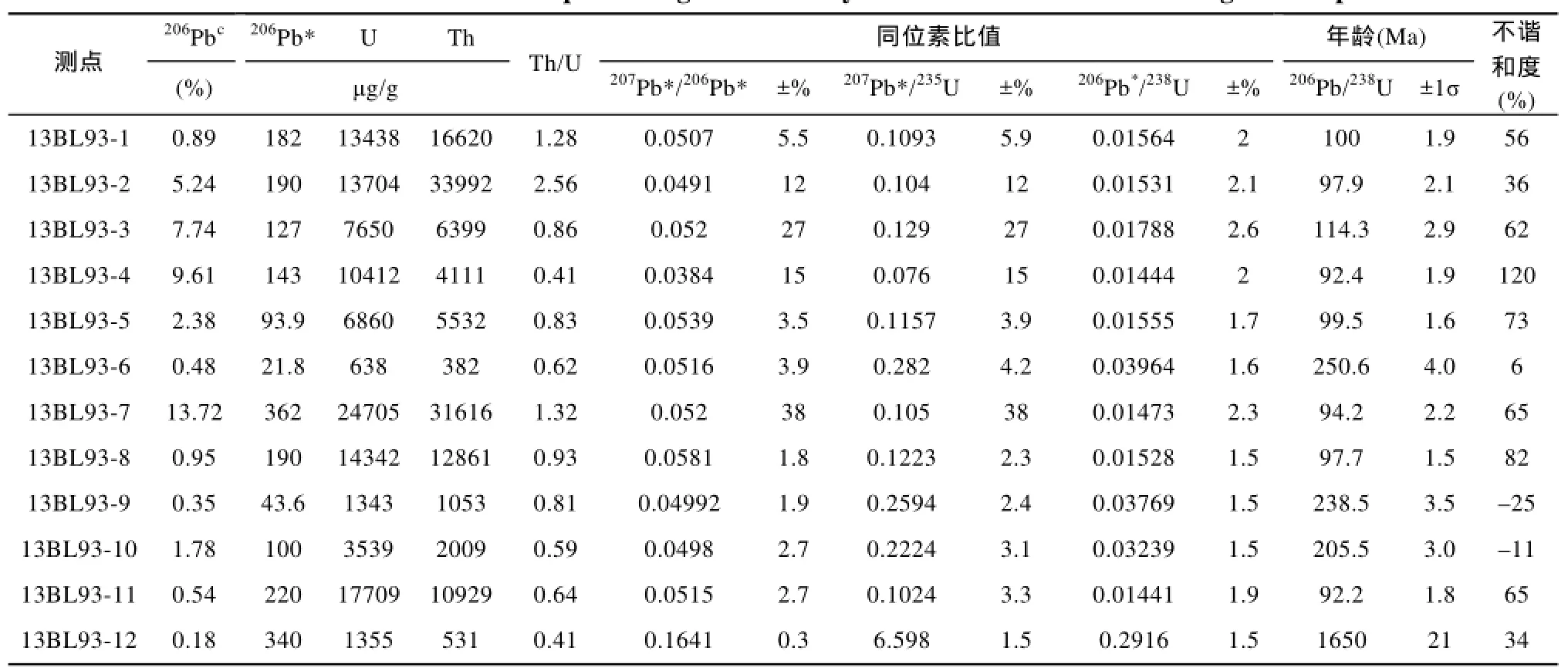

本次用于測年的細晶巖脈樣品(13BL-93)采自 2號坑道160中段 106線東端, 與礦體呈明顯切割關系, 表明形成時間晚于礦體(圖5a)。將采集的細晶巖脈樣品進行機械破碎后, 過0.3 mm孔篩, 然后利用重選對鋯石進行初步富集, 將富集后的樣品, 在雙目鏡下人工挑選鋯石并制靶, 之后進行反射光、透射光、陰極發光圖像分析, 最后在中國地質科學院北京離子探針中心SHRIMP II型離子探針上進行測試。測試過程中盡量避免裂紋和包裹體, 根據鋯石的成因類型和研究目的, 確定要測定的點。詳細實驗流程和原理參見 Williams(1998), 測試中分別采用標準鋯石 TEM(417 Ma, Black et al., 2003)和M257(561 Ma, Nasdala et al., 2008)進行同位素分餾校正和標定待測鋯石中的U、Th、Pb含量。數據處理采用SQUID(Ludwig, 2001)和ISOPLOT(Ludwig, 2003)程序, 利用實測204Pb進行普通Pb校正, 單個數據點的誤差為1σ, 年齡平均值誤差為2σ(95%置信度)。

5.2 測試結果

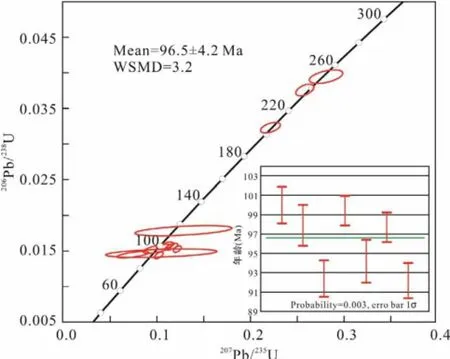

細晶巖脈中鋯石多呈棕色、褐色, 不規則狀, 晶棱及晶面較清晰, 粒度約50~100 μm。在CL(陰極發光)圖像上(圖 5b), 絕大多數鋯石不發光, 具典型熱液鋯石特征(吳元保和鄭永飛, 2004)。極少部分(12號鋯石)在 CL圖像上發光性較強, 具內核, 有磨圓特征, 為碎屑鋯石殘留核。此外, 還有一種鋯石(6 號)具典型巖漿振蕩環帶, 屬巖漿鋯石(Corfu et al., 2003; Wu and Zheng, 2004)。12粒鋯石的分析結果見表1, 碎屑鋯石的U、Th含量分別為1355 μg/g, 531 μg/g, Th/U比值為0.41,206Pb/238U年齡為1650 Ma,與陀烈組中碎屑鋯石一致(未刊數據), 暗示其可能是細晶巖脈形成時捕獲的地層中鋯石; 巖漿鋯石的U、Th含量分別為638~1343 μg/g和382~1053 μg/g, Th/U比值為0.62~0.81,206Pb/238U年齡為238~250 Ma,與已報道的尖峰嶺巖體鋯石年齡一致; 而熱液鋯石具有異常高的U、Th含量, 分別集中在10000~18000 μg/g, 6000~17000 μg/g, Th/U比值變化較大, 介于 0.41~ 2.56, 除兩個分析點的206Pb/238U年齡為114.3 Ma和205.5 Ma偏大外, 其余介于92.4~100 Ma之間, 加權平均年齡為96.5±4.2 Ma(MSWD=3.2)(圖6)。

圖5 穿切含礦石英脈的細晶巖(a)及其中鋯石的陰極發光照片(b)Fig.5 Photo showing the crosscut relationship between the granite aplite and the ore-bearing quartz vein (a), and CL images of zircon grains from the granite aplite (b)

表1 細晶巖脈熱液鋯石SHRIMP U-Pb年齡測定結果Table 1 SHRIMP U-Pb isotopic dating results of hydrothermal zircon from the granite aplite

圖6 花崗細晶巖脈鋯石SHRIMP U-Pb年齡諧和圖Fig.6 U-Pb concordia diagram for zircon from the granite aplite

6 討 論

6.1 構造變形與區域構造演化

志留紀末期, 海南島廣泛受到加里東造山事件的影響, 導致了全島缺失泥盆系, 并形成一系列NNE-NE走向的褶皺, 如南好褶皺、三亞褶皺、南坤園褶皺及東嶺褶皺帶等(汪嘯風等, 1992; 陳新躍, 2006)。以往雖然對華南加里東構造運動在構造變形樣式及動力學來源認識上存在分歧, 但均普遍贊同華南加里東運動使早古生代及之前地層發生了近EW-NEE向褶皺構造變形(候光久等, 1998; 余心起等, 2006), 這表明礦區D1期構造變形可能與加里東造山事件有關。

進入晚二疊世, 印支–華南碰撞造山事件在海南島的可能響應已得到國內外學者的普遍認同(Xu et al., 2007, 2008, 2013)。謝才富等(2006)報道了海南島瓊中五指山地區出露的大量 269~278 Ma過鋁質角閃巖相花崗片麻巖, Li et al. (2006)報道了瓊中五指山地區出露有片理化明顯的同碰撞花崗巖, 其鋯石 SHRIMP U-Pb年齡為 262~267 Ma, 周佐民等(2011)報道了什橋–志仲及大花角–九所嶺一帶出露有鋯石SHRIMP U-Pb年齡為241~243 Ma, 面積超過 500 km2的后碰撞成因正長花崗巖套; 陳新躍等(2006)通過對海南島公愛、瓊中長征、和平地區NW-NNW向右旋韌性剪切帶的研究表明, 其與印支地體北部NW-NNW向韌性剪切帶有著相似的變形特征和變形時序, 白云母40Ar-39Ar年齡為242~248 Ma;汪嘯風等(1992)和陳新躍(2006)也提出海南島發育的一系列NW-NNW向的褶皺, 如芙蓉田復式背斜、石碌復式背斜等均是印支期構造作用的產物。基于此, 我們認為礦區發育的一系列 NNW 向構造行跡是印支造山作用的產物, 應與古特提斯洋的閉合,印支、華南板塊之間自東向西發生碰撞作用有關(Lepvrier et al., 1997; Metcalfe, 2000; Carter et al., 2001)。其中D2c階段形成的右行韌性剪切構造, 與尖峰嶺巖體北側公愛地區、瓊中五指山、長征等地的右旋韌性剪切帶應為同期構造產物, 形成于 242~ 248 Ma之間。

白堊紀末期, 海南島發生了一次強烈的構造運動。在島南部表現為古近系陵水組不整合于下白堊統鹿母灣組之上, 在島北表現為古新統昌頭組和長流組不整合于白堊系鹿母灣組之上, 伴隨此次構造運動還有強烈的中酸性巖漿侵入活動, 形成了許多規模巨大的花崗巖體, 如千家巖體、屯昌巖體等, 形成時間在70~100 Ma(汪嘯風等, 1992)。D3期構造變形在千家巖體及報萬組均有發育, 且對礦區節理的構造變形方位統計分析表明, 其主壓應力方位為320°左右, 也可與80~100 Ma期間太平洋板塊向華南板塊府沖的構造應力場方位相吻合(張旗和李承東, 2012; 張旗, 2013)。

6.2 成礦時代

本次工作在細晶巖脈中獲得的熱液鋯石, 呈無規則狀、雙錐不發育, CL圖像上不發光, 與尖峰嶺巖漿鋯石多呈長柱狀、雙錐發育、具有典型巖漿振蕩環帶明顯不同(謝才富等, 2006; 張小文等, 2009),表明這些熱液鋯石不是由巖漿鋯石經熱液改造作用形成, 而可能是從鋯飽和熱液中直接結晶形成的。從野外地質特征來看, 細晶巖脈從尖峰嶺巖體邊緣相細粒花崗巖分支出來, 穿插進入陀烈組圍巖, 暗示其應與尖峰嶺巖體邊緣相同時形成(約 240 Ma), 因而大量的熱液鋯石僅反映了細晶巖脈形成后又遭受了強烈的熱液活動。鋯石SHRIMP U-Pb年齡分析結果獲得加權平均年齡為96.5±4.2 Ma, 與礦區南面千家巖體侵位年齡(陳沐龍等, 2014)在誤差范圍內一致,暗示該熱液活動可能與千家巖體巖漿期后熱液活動有關。根據脈體穿插關系, 細晶巖脈明顯晚于礦脈的形成, 這也暗示千家巖體巖漿期后熱液活動可能與抱倫金礦大規模礦化作用關系不大。

前人針對抱倫金礦床成礦時代也展開過多次定年研究, 包括礦石中熱液成因白云母40Ar-39Ar坪年齡 219±l Ma(舒斌等, 2004)、水白云母 K-Ar年齡221±3 Ma(劉玉琳等, 2002)、伊利石K-Ar年齡216± 3 Ma~205±3 Ma(丁式江等, 2001)、白云母和綠泥石Rb-Sr等時線年齡236±17 Ma(陳柏林等, 2001)。陳穎民等(2011)對這些年齡進行了詳細分析, 認為由于白云母封閉溫度為350±50 ℃, 高于抱倫金礦床包裹體均一溫度105~324 ℃, 其40Ar-39Ar及K-Ar年齡真實反應抱倫金礦床的成礦時代, 即 219~221 Ma。然而, 據本次礦相學研究表明, 蝕變白云母主要形成于第二階段, 即金–硫化物成礦階段, 作為抱倫金礦床最主要成礦階段的金–Q2石英階段應早于該年齡。這從細晶巖脈與含礦石英脈穿插關系上也得到了印證, 即含礦石英脈早于細晶巖脈的形成年齡236~240 Ma, 但應小于 NNW向剪切構造帶的形成時限242~248 Ma。即抱倫金礦床主成礦期應在240~ 248 Ma之間。該年齡與尖峰嶺巖體主體侵位年代十分吻合, 也暗示了尖峰嶺巖體與抱倫金礦化關系密切。

6.3 構造變形與金礦化

褶皺形成過程中, 常在褶皺軸部形成一些張裂隙或縱張斷裂, 可為流體和成礦物質向軸部富集提供有利條件(張玉學, 1988)。礦相學分析顯示Q1石英粒度粗大, 且遭受過明顯的韌性變形, 表明Q1石英生長環境較自由, 且早于NNW向剪切帶的形成。因此, 可推測在印支造山活動早期, 毫崗嶺背斜在核部形成了一系列張裂隙, 區域變質熱液沿張裂隙發生充填, 形成了顆粒較粗大的 Q1石英, 而后于242~248 Ma期間, NNW向剪切構造沿早期張裂隙優先生長, 致使粗粒石英發生了明顯韌性變形。同時或稍后, 隨著造山活動逐漸向造山后伸展轉換,導致中下地殼減壓熔融作用的發生, 同時上地幔軟流圈可能發生上涌, 形成了尖峰嶺花崗巖體, 并在上涌上地幔軟流圈持續加熱作用下, 尖峰嶺花崗巖經歷了長期的演化過程, 隨著溫度的降低, 逐漸演化出巖漿期后熱液流體, 向 NNW 向控礦構造帶運移, 并發生減壓卸載, 致使形成大量金礦體。燕山晚期, 太平洋板塊 NW 向俯沖于歐亞板塊之下, 致使抱倫礦區形成了一系列 NE向規模不同的斷層, 并對礦體連續性產生了一定的破壞作用。

致謝: 中國科學院廣州地球化學研究所單葉華研究院和另一位匿名審稿人對本文進行了審閱, 并提出了寶貴的修改意見, 在此表示衷心的感謝!

陳柏林, 丁式江, 李中堅, 董法先, 廖香俊, 舒斌, 符鋒,傅楊榮, 董誠. 2001. 海南抱倫金礦床成礦時代研究.地球化學, 30(6): 525–531.

陳柏林, 李中堅, 董誠, 丁式江, 舒斌, 廖香俊, 董法先,傅楊榮. 2004. 海南抱倫金礦床控礦構造特征及其對金礦化的控制作用. 中國地質, 31(2): 139–147.

陳國達. 1983. 成礦構造研究法. 北京: 地質出版社: 1–419.

陳沐龍, 李孫雄, 曾雁玲, 周進波. 2008. 海南島白堊紀千家巖體巖石地球化學特征及其成礦作用分析. 礦產與地質, 22(1): 36–42.

陳沐龍, 馬昌前, 呂昭英, 云平, 劉園園. 2014. 海南島千家復式巖體鋯石U-Pb 年代學及其地質意義. 地質科技情報, 33(6): 1–9.

陳新躍. 2006. 海南海西、印支期構造變形及其40Ar-39Ar年代學研究. 廣州: 中國科學院廣州地球化學研究所博士學位論文: 1–90.

陳新躍, 王岳軍, 范蔚茗, 彭頭平, 葛鐵輝. 2006. 瓊西南NE向韌性剪切帶構造特征及其40Ar-39Ar年代學約束.地球化學, 35(5): 479–488.

陳穎民, 傅楊榮, 周迎春, 周慧文, 薛開文. 2011. 海南樂東抱倫金礦床控礦構造特征及主成礦期年代學研究.黃金, 32(3): 16–22.

丁式江, 黃香定, 李中堅, 傅楊榮, 董法先, 舒斌, 張小文. 2001. 海南抱倫金礦地質特征及其成礦作用. 中國地質, 28(5): 28–34.

候光久, 索書田, 魏啟榮, 鄭貴洲. 1998. 雪峰山地區變質核雜巖與沃溪金礦. 地質力學學報, 4(1): 58–62.

廖香俊, 王平安, 丁式江, 黃香定, 董法先, 劉曉春, 雷偉志. 2005. 海南島主要成礦系列與礦床成礦規律研究. 地質力學學報, 11(2): 187–193.

劉玉琳, 丁式江, 張小文, 傅楊榮. 2002. 海南樂東抱倫金礦床成礦時代研究. 地質論評, 48(增刊): 84–87.

馬大銓, 黃香定, 陳哲培. 1997. 海南省抱板群研究的新進展. 中國區域地質, 16(2): 130–136.

馬大銓, 黃香定, 肖志發. 1998. 海南島結晶基底——抱板群層序與時代. 武漢: 中國地質大學出版社: 1–52.

舒斌, 王平安, 李中堅, 陳柏林, 董法先. 2004. 海南抱倫金礦的成礦時代研究及其意義. 現代地質, 18(3): 316–320.

王朝文, 洪漢烈, 鐘增球, 張小文, 王婧, 李方林, 徐亞軍. 2011. 海南抱倫金礦含金石英脈流體包裹體特征及其意義. 地球科學, 36(6): 1009–1020.

汪嘯風, 馬大銓, 蔣大海. 1992. 海南島地質(二)——巖漿巖. 北京: 地質出版社: 1–270.

謝才富, 朱金初, 丁式江, 張業明, 付太安, 李志宏. 2006.瓊中海西期鉀玄質侵入巖的厘定及其構造意義. 科學通報, 51(16): 1944–1952.

許德如, 夏斌, 李鵬春, 陳廣浩, 張玉泉, 馬馳. 2006a.海南島北西部前寒武紀花崗質巖SHRIMP 鋯石U-Pb年齡及地質意義. 大地構造與成礦學, 30(4): 510–518.

余心起, 張達, 汪隆武. 2006. 浙皖贛相鄰區加里東期構造變形特征. 地質通報, 25(6): 676–684.

張旗. 2013. 中國東部中生代巖漿活動與太平洋板塊向西俯沖有關嗎?巖石礦物學雜志, 32(1): 113–128.

張旗, 李承東. 2012. 花崗巖: 地球動力學意義. 北京: 海洋出版社: 1–287.

張小文, 向華, 鐘增球. 2009. 海南尖峰嶺巖體熱液鋯石U-Pb定年及微量元素研究: 對熱液作用及抱倫金礦成礦時代的限定. 地球科學, 34(6): 921–930.

張玉學. 1988. 褶皺成礦作用. 地質地球化學, (8): 70–73.

周佐民, 謝才富, 徐倩, 高大飛. 2011. 海南島中三疊世正長巖-花崗巖套的地質地球化學特征與構造意義.地質論評, 57(4): 515–531.

Black L P, Kamo S L, Allen C M, Aleinikoff J N, Davies D W, Korsch R J and Foudoulis C. 2003. Temora 1: A new zircon standard for Phanerozoic U-Pb geochronology. Chemical Geology, 200(1–2): 155–170.

Carter A, Roques D, Bristow C and Kinny P. 2001. Understanding Mesozoic accretion in southeast Asia: Significance of Triassic thermotectonism (Indosinian orogen) in Vietnam. Geology, 29(3): 211–214.

Corfu F, Hanchar J M and Hoskin P W O. 2003. Altas of zircon textures. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 53: 469–500.

Lepvrier C, Maluski H, Van Vuong N, Rogues D, Axente V and Rangin C. 1997. Indosinaian NW-trending shear zone within the Truong Son Belt (Vietnam):40Ar-39Ar Trassic and Cretaceous to Cenozoic overprints. Tectonophysics, 283: 105–128.

Li X H, Li Z X, Li W X and Wang Y J. 2006. Initiation of the Indosinian orogeny in South China: Evidence for a Permian magmatic arc on Hainan island. The Journal of Geology, 114: 341–353.

Ludwig K R. 2001. User’s Manual for Isoplot/Ex rev. 2.49. Berkeley Geochronology Center Special Publication, 1a: 1–55.

Ludwig K R. 2003. User’s Manual for Isoplot/Ex, Version 3.00. Berkeley Geochronology Center Special Publication, 4: 1–70.

Metcalf I. 2000. The Bentong-Raub suture zone. Journal of Asian Earth Sciences, 18: 691–712.

Nasdala L, Hofmeister W, Norberg N, Mattinson J M, Corfu F, Dorr W, Kamo S L, Kennedy A K, Kronz A, Reiners P W, Frei D, Kosler J, Wan Y S, Gotze J, Hager T, Kroner A and Valley J W. 2008. Zircon M257: A homogeneous natural reference material for the ion-microprobe U-Pb analysis of zircon. Geostandards and Geoanalytical Research, 32(3): 247–265.

Willimas I S. 1998. U-Th-Pb geochronology by ion microprobe // McKibben M A, Shanks W C and Ridley W E. Applications of Microanalytical Techniques to Understanding Mineralizing Process. Reviews in Economic Geology, 7: 1–35.

Wu Y B and Zheng Y F. 2004. Genesis of zircon and its constraints on interpretation of U-Pb age. Chinese Science Bulletin, 49(15): 1554–1569.

Xu D R, Wang Z L, Cai J X, Wu C J, Nonna B C, Wang L, Chen H Y, Michael J B and Monika A K. 2013. Geological characteristics and metallogenesis of the Shilu Fe-ore deposit in Hainan Province, South China. Ore Geology Reviews, 53: 318–342.

Xu D R, Xia B, Li P C, Chen G H, Ma C and Zhang Y Q. 2007. Protolith natures and U-Pb sensitive high massresolution ion microprobe (SHRIMP) zircon ages of metabasites in Hainan Island, South China: Implication for geodynamic evolution since the late Precambrian. Island Arc, 16: 575–597.

Xu D R, Xia B, Nonna B C, Bachlinski R, Li P, Chen G and Chen T. 2008. Geochemistry and Sr-Nd isotope systematics of metabasites in the Tunchang area, Hainan Island, South China: Implications for petrogenesis and tectonic setting. Mineralogy and Petrology, 92: 361–391.

Structural Deformation, Age of Ore-formation and Origin of Baolun Gold Deposit in Hainan Island, South China

HU Guocheng1, 2, WU Chuanjun3*, XU Deru1, CAI Jianxin3, WANG Zhilin4, SHAN Qiang1, ZHANG Xiaowen5, HOU Maozhou1, 2and YU Liangliang1, 2

(1. CAS Key Laboratory of Mineral and Metallogeny, Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510640, Guangdong, China; 2. College of Geoscience, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; 3. CAS Key Laboratory of Marginal Sea Geology, South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510301, Guangdong, China; 4. School of Geosciences and Info-Physics, Central South University, Changsha 410012, Hunan, China; 5. Hainan Resource and Environment Survey Institute, Haikou 570206, Hainan, China)

The Baolun gold deposit, located in the Ledong county, southwestern of Hainan Island, is a large-size quartz vein type gold deposit. The ores are strongly controlled by a series of NNW-trending brittle-ductile shear zones. Detailed field mapping showed that there are at least three phases of deformation in the mine and the adjacent areas, which include the early NE-trending synclinorium formation (stage D1), the middle NNW-trending structural deformation (stage D2), and the late brittle faults and joints (stage D3). The NNW-trending dextral shear zones, formed in deformation stage D2, are the ore-controlling structures which offer essential channel ways and space for activation and enrichment of metallogenic materials. There are three stages of gold mineralization and the first stage is the most important one. Moreover, according to the zircon U-Pb dating results of the aplite granite which cuts the ore vein, we propose that the gold mineralization was associated with the post-magmatic hydrothermal activity of the Jianfengling intrusions, and irrelevant to Late Yanshanian Qianjia intrusions.

structural deformation; age of ore-formation; shear zones; Baolun gold deposit; Hainan Island

P613; P597

A

1001-1552(2016)02-0367-010

10.16539/j.ddgzyckx.2016.02.014

2015-03-22; 改回日期: 2015-12-25

項目資助: 中國博士后科學基金(2015M582437)資助。

胡國成(1989–), 男, 碩士研究生, 巖石學礦物學礦床學專業。Email: 766745763@qq.com

吳傳軍(1985–), 男, 博士后, 從事構造地質學研究。Email: wuchuanjun321@126.com