潛艇艙室供氧技術研究進展

倪 偉,顏 歡,王朋輝,嚴乙銘(北京理工大學 化工與環境學院,北京 100081)

潛艇艙室供氧技術研究進展

倪偉,顏歡,王朋輝,嚴乙銘

(北京理工大學 化工與環境學院,北京 100081)

潛艇在現代海洋戰爭中有著重要的地位,潛艇艙室中氧氣供給直接影響著艇員的戰斗力。本文綜合介紹目前潛艇艙室中成熟的供氧技術,通過對比不同的供氧技術原理,分析各種供氧技術的優缺點;并對正在研究的新技術進行展望,針對發展新型供氧技術提出新觀點。

艙室;供氧;技術現狀

0 引 言

潛艇的水下續航能力直接影響其隱蔽性,潛艇續航能力越強,在海洋中游弋時間越長,對敵人的震懾作用越強。

對于潛艇作戰部隊,艙室氧氣濃度直接決定艇員的戰斗力、續航能力以及潛艇安全,因此受到高度重視。潛艇艙室的氧氣極其有限,艇員自身呼吸需要消耗艙室氧氣。與此同時,常規動力潛艇運轉也需要大量的氧氣,這也使得平衡艙室內氧氣的濃度尤為重要。為確保艇員生命安全與正常工作,艙室中需要按生存所需的最佳比例持續性注入氧氣,并且將艙室內的氧氣濃度標準控制在 19% ~ 21% 之間[1]。為維持艙室氧氣濃度,艙室需要有供氧裝置進行供氧,因此,各國科研工作者發展了一系列先進的潛艇艙室供氧技術。

1 潛艇供氧原理及分析

隨著科技的發展,潛艇的供氧技術日趨完善,超氧化物供氧、堿性電解液電解水及SPE 電解水供氧法是比較常見的方法。按照供氧原理可以將其分為物理法、化學法等多種供氧方法。一般情況下,不同型號潛艇,根據供氧方法的原理,尋找適合的供氧方式。

1.1通氣管換氣供氧

潛艇通氣管由進氣管和排氣管組成,當潛艇在近海面處,通過露出水面的進氣管進行潛艇艙室的換氣,此時柴油機需要給潛艇充電,排氣管需將發動機的廢氣排出。為了避免潛艇在下潛時海水灌入艙室,需將浮球放置在進氣管頂部。

采用通氣管換氧,結構比較簡單,設備裝置緊湊,重要的是這種換氣裝置并不會消耗太多的能量。但是,潛艇采用這種方法換氣,需要靠近海面,頻繁上浮,因此增加了潛艇的暴露機率,特別是遇到大風浪天氣,通氣管還要面臨被海浪淹沒的風險。

德國曾在 U 型潛艇上加裝通氣管,并在二戰時大量使用。現在的常規潛艇依然保留通氣管,常規潛艇造價低廉,適用于近海活動,操作起來靈活,但是通氣管換氣供氧也成為常規潛艇的致命弱點。因此,如何設計和使用通氣管也成為潛艇研制人員最關心的問題之一。

1.2氧氣瓶供氧

氧氣瓶供氧基本思路是將空氣中的氧氣通過低溫高壓壓縮到高壓氣瓶,使用時通過減壓將氣體放出供潛艇人員使用。

潛艇航行在水下,環境比較復雜,特別是作戰過程中會受到劇烈的沖擊,這也使得高壓鋼瓶存在安全隱患,一旦爆裂將給潛艇帶來更大損害。此外,由于高壓氣瓶的體積限制,潛艇的需氧量增大時,狹小的潛艇艙室只能堆放有限的鋼瓶,這種方法將不適用。不過,對于小型潛艇,這種比較經濟的供氧方式可行,其操作過程簡單,在獲取高純氧的過程中不會消耗額外能量,并且不會給艙室空氣帶來二次污染。

氣瓶供氧技術曾在德國、日本等國早期的常規潛艇中使用,現在的潛艇也常會攜帶部分氧氣瓶,當潛艇在作戰中供氧系統受損,氧氣瓶可以作為應急供氧向艙室供氣。

1.3液氧供氧

液態氧是液化后的氧氣。其常壓(101.325 kPa)下密度 1 141 kg/m3,液氧密度大約是常溫常壓下氣氧密度的 1 000 倍,因此同體積的貯罐可以攜帶更多的液氧。

液氧在使用時需經過氣化、減壓,最后進行混合,釋放到艙室中供人員呼氣使用[2]。液氧純度較高,對艙室不會產生二次污染,蓄氧量遠大于氣氧,其供氧方式和氣瓶供氧基本一樣,經濟可靠并且操作簡單。然而,液氧需要保存在 -183℃ 以下,這也對液氧保溫技術提出更高的要求。目前的液氧儲罐大多采用雙層真空保溫設計,但是保溫材料和技術無法阻止液氧從外界吸熱蒸發,液氧灌的安全保溫度技術仍面臨巨大的挑戰。

目前液氧供氧技術在 AIP(Air Independent Propulsion)潛艇中得到使用,德國、瑞典等國的 AIP 潛艇均采用液氧供氧技術。實踐表明,將 AIP 系統應用在常規潛艇后,潛艇的作戰能力得到顯著提升,這得益于 AIP 系統對潛艇續航能力的提升和對潛艇水下噪聲的控制。

1.4堿金屬超氧化物制氧[3]

采用堿金屬超氧化物制氧屬于化學制氧技術,目前潛艇中大多采用的堿金屬超氧化物主要是超氧化鈉(Na2O2)和超氧化鉀(K2O2)。超氧化物在熱分解時會釋放氧氣,在水蒸氣存在的條件下也會與 CO2反應生成氧氣。以 Na2O2為例,主要反應如下:

理論而言,超氧化物供氧是非常理想的供氧方式,它不僅可以除去密閉艙室中的二氧化碳,同時還制備出氧氣,非常方便。但這種制氧技術在潛艇的實際應用中面臨一些問題,在高溫潮濕的海洋環境中,超氧化物在化學反應中容易發生膨脹與糊狀現象,從而降低了反應效率。

此外,超氧化物是強氧化性物質,遇水后會劇烈反應發生爆炸,因此存儲要求比較嚴格,使用過程中超氧化物的顆粒揮發到大氣中,對人的身體造成損傷,還會腐蝕艙室的設備,造成相當大的安全隱患。

目前,各國都對該項供氧技術進行研究,該技術對于小型水下航行器具有較高的應用優勢。另外,核潛艇中把超氧化物作為備用供氧裝置,特別是俄羅斯等國,已經在多種型號的潛艇中使用超氧化物供氧。

1.5氧燭供氧

氯酸鹽中加入燃料、抑氯劑、助燃劑和粘結劑,經混合后,壓制或者澆鑄形成固體氧燭,使用時將其點燃。固體氧燭受熱會釋放氧氣,將產生的氣體通過氣體凈化裝置后,可以直接供艇員使用。反應方程式如下:

氧燭作為固體氧源使用比較方便,通過加熱可獲得氧氣,并且存儲也比較容易。氧燭的密度與液氧密度相當,因此氧燭的供氧能力是同體積氣體氧的 3倍。氧燭的存儲期比較長,使用過程比較安全,并且可以快速產氧,產生的氧氣量也比較大。但氧燭在燃燒的時候無法控制反應速度,反應過程中迅速釋放的氧會導致艙室氧氣濃度局部波動較大。此外,氧燭在燃燒的時候會產生一些氯化物煙塵和 CO2,CO,Cl2及簡單的有機物等一些雜質,這也給艙室的空氣凈化系統帶來負擔,容易造成艙室的環境二次污染[4]。

氧燭供氧裝置可以應用到核潛艇作為應急供氧設備,美國、歐洲等國一直致力于開發與研究氧燭供氧技術。氧燭供氧在生活生產中也得到廣泛使用,在其他密閉環境里,如礦井、隧道、高原地帶中用作短期供氧設備。王雅娟等[5]將氧燭應用于高原缺氧環境的供氧,并將其應用于士兵臥室的供氧實驗,取得了良好的效果。

1.6堿性電解水供氧

在電解池中,以一定濃度 NaOH 或 KOH 作為電解液,通入電流將水分解為 O2和 H2,陰極發生還原反應形成 H2,陽極則發生氧化反應形成 O2。化學反應方程式為:

電解后產生的氣體通過分離器進行洗滌、凈化、冷卻,然后把純化后的 O2輸送到艙室,電解出的 H2收集后排出潛艇。

為防止電解水過程中產生的 H2和 O2混合時發生爆炸,因此反應過程中對氣體的密封性有很高的要求,要保證 H2不會泄漏到艙室。另外,H2排出到海面的過程也會影響潛艇的隱蔽性。電解液是選用強堿性溶液,具有強腐蝕性,電解制備的氣體必須經過多次的洗滌才能使用。電解水制氧消耗大量的電能,并且效率比較低,不過,對于核潛艇可以不用考慮電能問題,目前美國、歐洲等國在核潛艇上使用的多是電解水制氧裝置。

1.7固態電解質電解水供氧

固態聚合物電解質(Solid Polymer Electrolyte)技術簡稱SPE電解水技術,其電解原理與堿性水電解原理相似,區別是用全氟磺酸聚合物膜薄片代替傳統的堿性電解液,這種材料在水中可以成為離子的良導體,水合氫離子在電場的作用下可以在薄膜上遷移,最后在電解質的兩側分別涂覆一層陰極和陽極催化材料。H2O 在陽極電解成 O2,H-和 e-,H-在陰極生成 H2。

固體聚合物電解質電解水制氧裝置能耗小,成本低,并且在一定電流密度下具有較高的效率。采用全氟磺酸聚合物膜薄片替換了原來的腐蝕性液體,所以更安全可靠,產生的氣體純度更高,電解質也能承受更大的壓差[6]。

目前,該制氧技術已取得很大的進展,不同型號的 SPE 電解水制氧裝置成熟的應用于核潛艇供氧,美國、英國在此方面處于領先地位。

2 新型供氧技術在潛艇中的應用

新型潛艇供氧技術與現有的成熟供氧技術有著很大的不同,新型供氧技術的目的是更綠色、更環保、更人性化。但是,新型供氧技術在發展過程中也遇到很大的困難,目前仍大多停留在實驗室模型階段,并沒有真正的實際應用。可以預計,從實驗室模型到真正的實際應用還需要大量的工作去做。下面簡單介紹幾種針對潛艇的新型供氧技術。

2.1聯用供氧技術

該技術的思路是在電解水制氧裝置的基礎上將二氧化碳清除裝置一起聯用,通過改進電解池結構,新型的電解池在陽極反應產生氧氣,同時,在陰極附近聚集的氫離子與聯用的二氧化碳清除裝置在催化劑作用下發生電化學反應,生成小分子有機物。反應方程式如下:

陽極反應:2H2O→4H++ O2↑ + 4e-,

陰極反應:CO2+ 2H++ 2e-→HCOOH,

CO2+ 6H+ +6e-→CH3OH + H2O。

該項技術由美國開發,目前已經完成了電解池設計、工藝流程、電極材料和催化劑的研發。這種聯用技術并不是 2 臺裝置簡單的組合,其研究進程的緩慢也透露出這個技術的復雜性。但該技術能夠研制成功,將會給潛艇生命的維持系統帶來革命性提高。

2.2藻類光合作用供氧技術

藻類植物可以在水中通過光合作用,放出氧氣,為水生動物提供一定的氧氣[7]。通過在潛艇內養殖藻類植物,利用藻類植物的光合作用吸收艙室的 CO2,并且釋放出 O2,在潛艇內建立起一個平衡的供氧系統,供潛艇艙室使用。

目前,該項技術已經在國外海軍機構進行了研究,英國、美國等通過探索性試驗,確定了該項技術的可行性,但是并未有實際應用的報道。在實際應用中,養殖藻類植物需要較大的船艙空間,并且藻類植物的產氧量不可控制,容易對人員的生命造成潛在威脅。

2.3人工腮技術

人工腮[8]的基本原理是利用分離膜技術,阻止水分子的透過,選擇性地透過并收集海水中的氧氣。當艙室氧分壓小于海水中的溶解氧的氧分壓,海水中的溶解氧就會透過分離膜進入艙室。

人工腮用于常規潛艇將會優化潛艇的供氧系統,延長潛航能力,不需要頻繁的上浮,從而提高潛艇的隱蔽性和戰斗力,并且減輕潛艇負荷,給潛艇節省寶貴的空間。

美、日、英、德等國在軍方的支持下已經研制出小型的人工腮雛形。該技術現在的主要問題是分離膜的性能有限,要達到所需供氧量就需要增加分離膜的用量,從而也增大了人工鰓的體積和能耗。人工鰓技術雖然尚未成熟,但是由于其明顯的優勢,有可能會成為將來潛艇供氧的最佳方式。

3 潛艇供氧新技術展望

目前,各國致力于延長潛艇的連續潛航時間,這對潛艇艙室中的供氧系統和供氧技術提出了更高的要求,潛艇中供氧系統的好壞和供氧技術的先進性直接影響艇員的戰斗力。

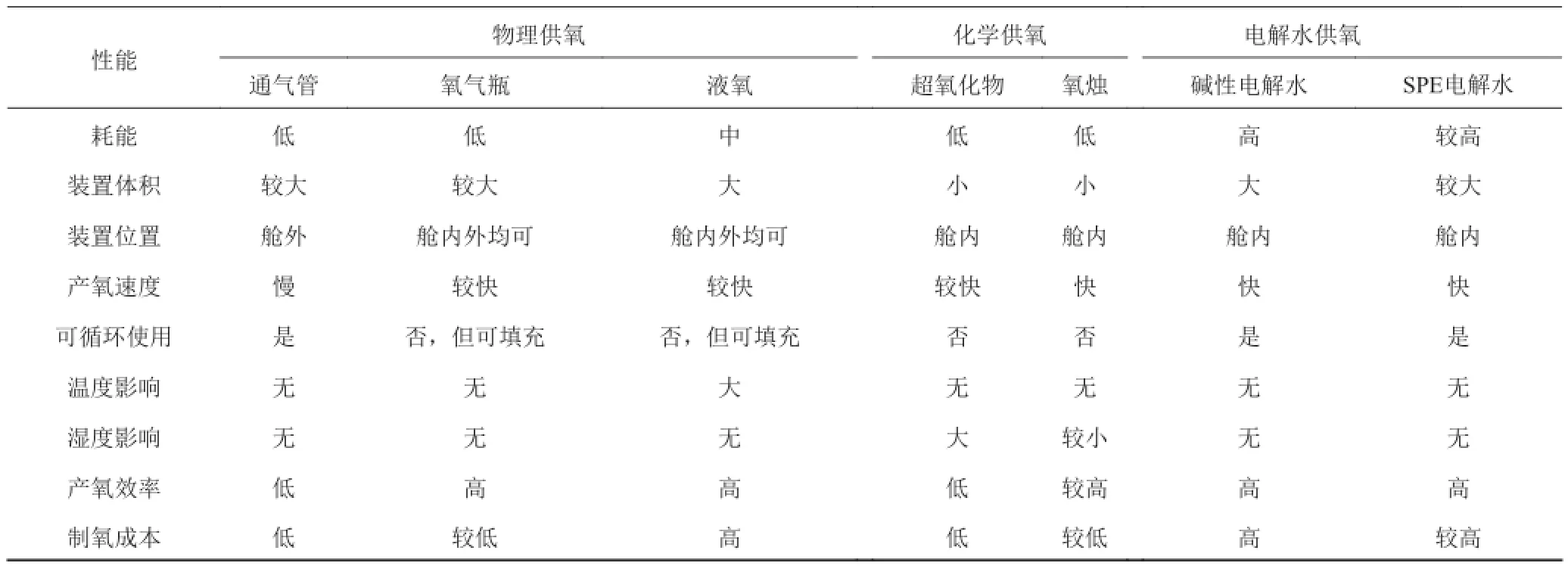

表1通過對比不同供氧方式的優缺點可以發現,對于小型常規潛艇,氣瓶供氧、超氧化物供氧、氧燭等技術完全可以滿足艙室的氧氣供給。但是,對于有作戰任務的常規潛艇,為了滿足其海下潛航時間,這些方法無法安全滿足需求,而新型 AIP 的出現,給常規潛艇提供了一個很好的方向。

堿性電解質電解水制氧技術已經發展了半個多世紀,是相對成熟的供氧技術。但是,堿性電解質電解水的能耗較高,一般常規潛艇難以承受。目前這種成熟的制氧技術主要應用在核潛艇上,也是各國海軍核潛艇的主要供氧設備。近年來,隨著技術的進步,SPE 電解水制氧技術的優點逐漸凸顯,并且有逐步取代堿性電解質電解水技術的趨勢,有希望成為核潛艇供氧技術的主要發展方向。

隨著科技的發展,一些新型供氧方式也逐漸出現,如光合植物供氧、人工鰓等先進技術和概念。這些新方法、新技術也正反復在實驗室實驗、驗證,雖然這些技術離實際應用還有一段距離,但其新穎性、以及巨大的優勢和潛在的應用價值,值得科研工作者投入更多的精力研究。

表1 常用供氧技術優缺點對比Tab. 1 The advantages and disadvantages of oxygen supplying technologies

4 結 語

先進的艙室供氧技術對發揮潛艇的戰斗力的重要性是不言而喻的,各國海軍對于發展潛艇供氧設備和技術均已投入大量的資金和人力。伴隨著現代戰爭重心從陸地向海洋轉移,未來戰爭對潛艇的性能要求也會越來越高。為進一步滿足潛艇的需求,最大程度發揮潛艇的作戰能力,應從理論和實驗結合的角度,深入研究潛艇艙室供氧新技術、新方法和新理論,開展更多的基礎和應用研究,探索更新、更好、效率更高的潛艇艙室供氧技術,從而進一步增強其威懾力,提高潛艇在現代戰爭中的作戰價值。

[1]陳根年. 密閉環境中有害氣體控制技術[J]. 艦船科學技術,1995, 17(1): 62-65. CHEN Gen-nian. Thechnology of harmful gas control in closed environment[J]. Ship Science and Technology, 1995, 17(1):62-65.

[2]吳劍威, 張魯閩, 馬繼民, 等. 野戰醫療供氧方法探討[J]. 中國醫學裝備, 2012, 9(4): 23-26.

[3]劉述慈, 金龍哲, 栗婧, 等. 救生艙內化學氧使用特性的研究[J]. 建井技術, 2011, 32(1/2): 58-63.

[4]彭光明. 潛艇密閉艙室供氧措施分析[J]. 船海工程, 2005(5):64-67.

[5]王雅娟, 馬麗娥, 國德旺, 等. 用于高原缺氧環境的供氧方式及其初步設計[J]. 艦船防化, 2008(5): 3-15.

[6]RASTEN E, HAGEN G, TUNOLD R. Electrocatalysis in water electrolysis with solid polymer electrolyte[J]. Electrochimica acta, 2003, 48(25/26): 3945-3952.

[7]宋福元, 姜任秋, 孫寶芝. 船舶封閉艙室空氣調節和再生[J].船舶, 2002(4): 52-55.

[8]劉曉林, 徐海云, 原霞. 從海水中提取溶解氧——人工鰓技術進展[J]. 艦船防化, 2002(4): 1-8.

Oxygen supplying technologies in submarine cabin : A review

NI Wei, YAN Huan, WANG Peng-hui, YAN Yi-ming

(School of Chemical Engineering and Environment, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China)

Submarine plays an important role in modern war. However, oxygen supply technologies determine the battle effectiveness of the submarine by directly affecting the crew's life conditions. This paper summarizes and highlights the state-of-the-art progress of oxygen supplying technologies used in submarine cabin. The well-developed oxygen supplying technologies, which are currently adopted in submarine, have been introduced and described according to their working principles, advantages, and disadvantages. Finally, we give the opinions of developing novel and advanced oxygen supplying technologies for meeting the demand of modern submarine.

cabin;oxygen supplying;technology status

O674.76

A

1672-7619(2016)05-0138-04

10.3404/j.issn.1672-7619.2016.05.029

2015-09-08;

2015-09-29

國家自然科學基金資助項目(21175012);科技部國際合作資助項目(2012DFR40240)

倪偉(1990-),男,碩士研究生,研究方向為小分子燃料電池。