中醫脾胃論中風病病機及其診治

李華

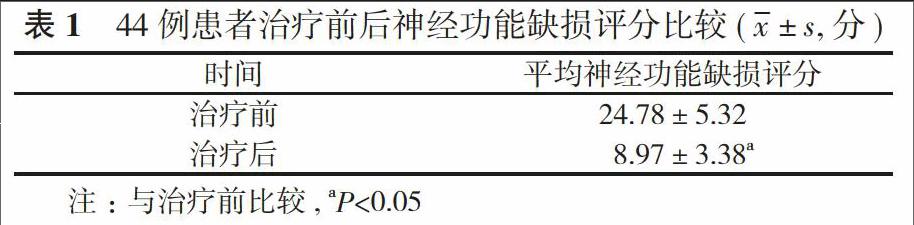

【摘要】 目的 探究脾胃論中風病病機及其診治。方法 回顧性分析44例中風患者臨床資料, 采用補氣活血法、通腑瀉下法及健脾化痰法治療, 比較治療前后患者神經功能缺損評分, 觀察治療效果。結果 治療后患者神經功能缺損評分為(8.97±3.38)分顯著低于治療前的(24.78±5.32)分, 差異具有統計學意義(P<0.05)。結論 脾胃虛弱是引發中風病的主要病機, 采用補氣活血法、通腑瀉下法及健脾化痰法予以治療, 可改善患者神經功能, 緩解中風后遺癥, 療效顯著。

【關鍵詞】 脾胃論;中風病;病機與診治

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2016.21.138

中風又被稱為腦卒中, 是心腦血管疾病的一種, 具有較高的致殘率和死亡率。一旦發病, 容易產生并發癥, 給患者生存質量造成嚴重影響。盡早診斷、盡早治療是臨床治療中風病原則。現選取本院收治的44例中風患者, 就脾胃論分析其發病機制, 并給予針對性治療, 取得顯著效果, 現具體報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2014年11月~2015年11月本院收治的中風患者44例, 所有患者均符合WHO關于中風診斷標準。經醫院倫理委員會批準, 患者簽署知情同意書。其中男24例, 女20例, 年齡43~75歲, 平均年齡(57.48±6.79)歲, 病程8~30 d, 平均病程(15.79±2.57)d。所有患者臨床表現為不同程度舌頭僵硬、面部僵硬及大小便失禁癥狀, 且伴有睡眠質量差、舌苔白滑、頭暈、頭痛和便秘等癥狀。

1. 2 方法 所有患者均給予補氣活血法、通腑瀉下法及健脾化痰法治療。補氣活血法藥方成分:黃芪30 g, 黨參、當歸各20 g, 炙甘草、鉤藤、陳皮、防風和焦白術各15 g, 柴胡、升麻各10 g, 水煎服, 1劑/d, 早晚各服用1次, 共200~300 ml;通腑瀉下法藥方成分:金瓜蔞、鉤藤各30 g, 菊花24 g, 15 g

石菖蒲, 黃連、黃岑、杜仲各12 g, 梔子、姜竹茹各10 g,

1劑/d, 煎藥2次, 取汁250~300 ml, 分3~4次口服。健脾化痰法藥方成分:石決明、白術各15 g, 鉤藤12 g, 半夏、夜交藤各9 g, 陳皮、甘草、天麻、茯苓各6 g, 大黃3 g, 水煎服, 1劑/d, 早晚各服用1次, 口服。

1. 3 統計學方法 采用SPSS11.0統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

治療前后神經功能缺損評分比較 治療后患者神經功能缺損評分為(8.97±3.38)分顯著低于治療前的(24.78±5.32)分, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

3 討論

《內經》中, 將中風歸為“仆擊”、“大厥”和“薄厥”范疇[2]。中醫認為風、氣、虛、火、瘀、痰是誘發中風的關鍵因素。就脾胃論角度分析, 脾胃虛弱是引發中風的關鍵, 人體氣血之根本是脾, 供養人體臟器營養之根本是胃, 肝、心、腎、肺等臟器的正常運轉需由脾提供精氣, 可見脾胃在人體中的作用十分重要。脾胃虛弱使人體臟器出現病變, 且陰火上升、陽氣受損, 進而引起陰陽失調、氣血紊亂, 最終引發中風。

脾胃出現問題是中風病的前兆。中風患者以痰多為主要表現, 通常來說, 造成痰多主要是因脾虛。脾胃將食物轉化, 為人體提供氣血支持, 脾胃與血液有著密切聯系, 當脾胃出現問題后, 易造成氣血紊亂[3]。《臨癥指南醫案·中風》中明確指出中風與脾胃有著密切聯系, 脾出現問題則表現為痰多, 痰多組織經絡運行, 致使精神模糊, 痰多可造成氣血紊亂, 長此已久, 導致內火過盛[4]。脾胃出現問題引發氣血紊亂后, 致使神經功能衰退, 最終導致肢體僵硬。因此, 治療中風之根本是調理脾胃。

經脾胃論治中風病以豁痰開竅、平肝熄風、化瘀通絡為主。本文以此為依據, 充分考慮患者實際病情, 采用不同藥方治療。藥方中黨參有補益氣、中焦之功效;白術有燥濕、健脾之功效;茯苓有滲濕健脾之功效。痰多者加用半夏、膽南星, 肌膚麻木者加用當歸、紅花、全蟲, 嘔吐者加用竹茹、赭石。諸藥合用, 有燥濕相濟、升降相輔之功效。

健脾化痰法, 多用于預防中風, 用天麻、半夏及白術等藥物, 起健脾化痰之功效。通腑瀉下法多用于痰熱證中風治療, 中風急性期, 血隨氣走、氣升火升, 易造成血液外溢;血熱火盛、氣火升騰, 易造成瘀血, 血脈中積聚瘀血, 阻滯了血脈運行, 進而加重出血。通腑瀉下法, 有涼血化瘀、止血之功效, 加用潛陽平肝、熄風開竅等治療, 可顯著治療中風痰熱證。經絡、中風恢復期患者予以補氣活血藥方治療, 舌厚、胖大、暗紅、僵硬, 肢體僵硬, 言語困難, 渾身乏力, 且伴有舌苔白滑、面色枯黃及齒痕者, 均采用補氣血治療。除上述治療外, 患者需在飲食方面格外注意, 忌過甜、油膩食物, 同時, 控制好自身情緒, 忌大喜大悲, 以免加重病情。結果表明, 治療后患者神經功能均顯著改善, 所有患者均痊愈出院。

綜上所述, 脾胃虛弱是引發中風病的關鍵, 針對患者實際病情, 采用針對性治療, 可調理脾胃, 改善神經功能, 利于患者生存質量的提升。

參考文獻

[1] 吳牽峰. 淺析從脾胃論中風病病機及診治. 光明中醫, 2014, 29(9):1870-1871.

[2] 武鳳英. 從脾胃論中風病的病機及治療分析. 基層醫學論壇, 2014(16):2135-2136.

[3] 張麗平. 淺析從脾胃論中風病病機及診治. 中醫臨床研究, 2014, 6(13):62-63.

[4] 葉玉霞. 淺析從脾胃論中風病病機及診療. 中國現代藥物應用, 2015, 9(16):238-239.

[收稿日期:2016-03-07]