百年學村的傳承與新一輪蓄力

吳穎雯

教育興辦的契機,讓廈門集美這座小漁村成為融合閩南文化、學村文化、僑鄉文化的新城。1920年,“永久和平學村”的倡議,雖不能使集美真正避免于戰禍,卻讓“集美學村”由此得名,享譽中外。而今,新的選擇又一次擺放在集美大社人面前——旅游,大社將全力打造文創旅游街區。傳統文化與新生的力量將于此交匯碰撞,未來的集美學村,會是另一番天地。

集美,南望廈門島,北枕天馬山,東臨同安灣,西瀕杏林灣,具襟帶之要,兼海陸之利。今日如此興盛的集美,在舊時只是流貫同安的潯江的盡尾處,故得名為“潯尾”“盡尾”的小漁村。宋元時,集美的先人據其閩南語諧音,將其雅化為“集美”。這個平凡的小漁村,在近百年來的跌宕中,走出了個傾囊興學的陳嘉庚,走出眾多熱心教育的華僑,從此小漁村蛻變為“集美學村”,名揚海內外。

這座學村,并非是獨立于城市的邊緣個體,而是在百年的發展中,融合教育、工作、生活,自然發展成的社區模式的大學城。從開始嘗試新式教育的集美小學,到容納多門學科,綜合發展的集美大學;從廢池塘上的木質校舍到恢弘大氣、中西合璧的嘉庚建筑;從寧要風水、祖墳,不要學校,到校舍走出大社,遍布學村……這些一步一腳印的轉變,醞釀出小漁村的巨大蛻變。荒涼偏僻的小漁村平地起高樓,學子云集,世代以耕漁為業的集美人,率先感受到近代文明的氣息,漁村也演化成一座融合現代氣息、閩南文化、學村文化與僑鄉文化的新城,這是屬于集美學村的獨特韻味。

集美興學

在陳嘉庚興學之前,集美不過是一個普通的村莊,居住著以陳姓為主的家族,聚居于如今的大社社區一代。1894年,“思欲盡國民一分子之天職”的陳嘉庚,見“兒童裸體成群,或游戲,或賭博”,就在故鄉集美大社創辦了“惕齋學塾”。1913年,他創辦了鄉立集美兩等小學,開始了現代教育。從此,各式學校在陳嘉庚及其弟陳敬賢的熱心推動下,宛若雨后春筍一般不斷冒出。從1917年到1926年,陳嘉庚實業的發展,為學校的建設提供雄厚的資金,期間創辦了集美女子小學、集美師范、集美中學、集美水產科、集美商科等,還設立了圖書館、醫院、科學館、儲蓄銀行等公共機構。1927年后,因橡膠價格暴跌帶來的經濟困境,校舍建設暫時停頓,集美學校的運營勉強維持,加上抗戰時期,集美學校被迫內遷,校舍多次遭日機轟炸,體無完膚,幾近廢墟,一切百廢待興。20世紀50年代,陳嘉庚在新加坡變賣財產后回集美定居,“了結未完事務”,大力推進學校建設。至1960年底,除修復戰爭損壞的校舍外,還興建了大量新校舍,至此,集美學村的建筑規模最終完成。

陳嘉庚傾囊興學,為了集美學校的長遠發展,將其無條件獻給政府。政府從補助集美學校的經常費、儀器設備費和建筑費,逐步實現對集美各校的全面負責。1994年,為改變集美各大專院校各自為政,“條塊分割”“小而全”的辦學體制,集美航海學院、廈門水產學院、福建體育學院、集美財經高等專科學校、集美師范高等專科學校等五所高校合并組建為集美大學。2007年又建成集美大學新校區。近年來,集美各校辦學規模不斷提高,改善辦學條件,提升辦學水平,集美學村成了可以從幼兒園讀到博士的地方。

學村中的宗族社區

集美學村和一般的大學城不同,往來學子和當地社區并沒有空間上的隔絕,而是充分共享著學村的所有公共空間,吃喝玩樂,全城無界限。學村內的嘉庚故居、鰲園景區等建筑群,作為遺產統一管理。而陳嘉庚倡議創辦的香港集友銀行每年產生的利潤分紅,一部分則作為大社居民子女的教育費用。百年學村依舊傳承著良好的教育理念。

隱藏于鰲園后的舊街窄巷中的大社社區,是集美的發祥地,是陳氏宗族的聚居地,也是陳嘉庚的故里。這個安寧的小漁村,曾經碼頭繁華、埠頭文化興盛;這里曾有大社人的驕傲——大社路旁的菜市場,是集美學村唯一的菜市場,甚至連集美孫厝、后溪等地的商旅都得至此貿易;這里走出了眾多至南洋披荊斬棘的華僑,他們在彼地戰績顯赫,卻情系桑梓,回鄉捐資興學,辦公益,支持故鄉建設。

午后的大社,宛若一位歷經滄桑的老者,安詳而慵懶地讓人不覺放慢了腳步。平鋪的石板路日益光滑,容不下兩輛三輪車的狹路相逢,沿街兩側交錯分布著各個年代的居民樓,古厝、石頭房、洋樓、現代樓房,高的矮的,鱗次櫛比,指不定轉上哪個路口,穿越到哪個時代。貫穿大社的大社路,一眼望不到邊,兩邊散落著各種商店——名為“供銷社”的百貨商店里,日雜百貨應有盡有,擺放有序;陳嘉庚捐助建起的矮平房里,淳樸的阿姨熱情地介紹從小喝到大的飲料;繼承南洋歸來的先人手藝,那家不起眼的飯館里,洋溢出帶有娘惹菜風情的飄香,連碗平常炒面都給人無盡驚喜。菜市場旁邊的陳氏宗祠,是大社人的根,始于1300多年,不僅用于祭祀,更是復刻了大社人的重要回憶。大社人經常在此開會,商討問題,教誨著一代代的大社后人。平日的宗祠,三三兩兩的老人或是秉香祭祀,或是聊天休憩,或是玩上一把四色牌與麻將,好不愜意。

這座安寧的小鎮,如今在不斷注入新興力量。恢弘的校舍,絡繹不絕的學生,是漁村蛻變的標識;老屋的修繕與改建,是適時的活化;文創街的建設,是大社新的選擇。

2002年的西海域整治,讓眾多的大社討海人不得不上岸謀生,保安、清潔工、踩三輪是他們就業的“老三樣”。而在陣痛、選擇、改變之后,大社人有了新的方向,2014年集美區政府與集美街道聯合組織牽頭,引進經驗豐富的運營公司,統一規劃、統一招商、統一管理,全力打造集美大社文創旅游街區。2016年底將會完成街區改造,形成以陳氏宗祠為中心的廣場,在大社幾條主干道上形成旅游商業街、風情美食街、文創商業街、民俗文化街及綜合商業街。

現在的大社,已于2015年年底開始進行路面改造,主要設置大口徑排污排水管和預留電線通道。景觀節點改造也在緊鑼密鼓地進行著——東大門附近的后環池塘已鋪上木棧道,沿環道將會有大量民宿入駐;新建的三層菜市場,配有手扶梯,紅磚白柱的建筑與周邊紅磚民房、西式僑樓毫無違和感,成了游客也愿意進去的菜市場;原本流動在大社宗祠、戲臺周圍的小攤小販進駐菜市場,也使得中心廣場整治完成,地方寬敞,成為各個活動的舉辦場所。古厝的收儲和修繕也是街區建設的重要項目,主要針對古厝和僑樓,目前第一階段的房子收儲已結束,約有120座民宅。本著修舊如舊的原則,部分古厝已修復完畢,且陸陸續續有商家進駐。禾本是首批進駐大社的店鋪之一,美麗的女老板將咖啡館打造成了集花藝、家具、手作、展覽等多種模式擴界經營的生活美學館;而藝術家的進駐也給大社帶來了新生力量,如行道陶藝創作基地、澗松藝術工作室,多樣的藝術體驗,讓大社更富活力。

大社居民對集美學村的發展,有著殷切的期盼與堅定的信念,這是個條件不輸于曾厝垵的地方,完全有可能超越曾厝垵。步行于大社,隨處可見老房子的修復、新房子的建設,而對于早已租給政府,因招商進度還未多加利用的民宅,居民的急迫顯露于面,他們期待,大社的基礎設施建設能早日完成,商家及早進駐,讓他們的房子能得到更好的利用。而民宿的發展,則需要政府各個部門的協調,業主對集美學村的民宿發展前景報以很大期待,也期許政府能給予更多的協助。

集美學村又在進行新一輪的蛻變,傳統文化與新生力量在此碰撞交融,這里的未來,值得更多的期待。

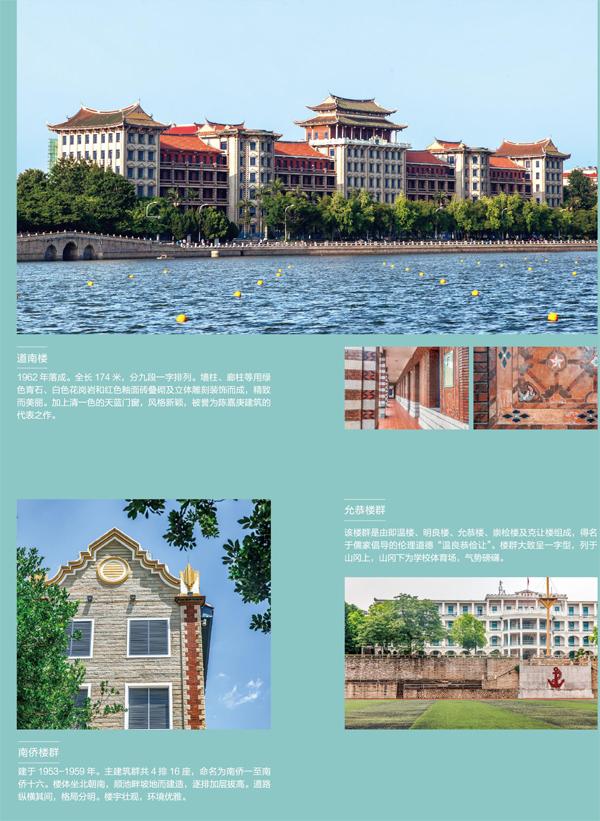

嘉庚建筑

陳嘉庚親自規劃了集美學村及廈門大學的建設,建成了一批獨具風格的建筑,呈現出閩南式屋頂、西洋式屋身、南洋建筑的拼花、細作、線腳等,這類中西合璧的建筑被稱為“嘉庚建筑”。

嘉庚建筑大多依山傍海,就勢而建,并且大多建筑周邊留有足夠運動空間,成“有樓就有場”的結構布局。另外,材料上就地取材,大量運用各色花崗巖、釉面紅磚、橙色大瓦片及海蠣砂漿等閩南特有的建筑材料,并且創造性地改良仰合平板瓦“嘉庚瓦”,而由雙曲燕尾脊改良而成的三曲、六曲燕尾脊,似已翹上天。在細節上,以高超的鑲嵌、疊砌技藝,在柱頭梁底、門楣窗楣、墻面轉角、外廊立柱上,拼飾圖案,搭配色彩,甚至用艷麗的彩色玻璃修飾墻面。“穿西裝、戴斗笠”的建筑形制的恢弘與大氣,與細節雕琢的精美與細致相互融合,毫不違和,讓人嘆為觀止,成了中國建筑之林的一大瑰寶,現已有17座校舍與鰲園,一同被列入全國文物重點保護單位。

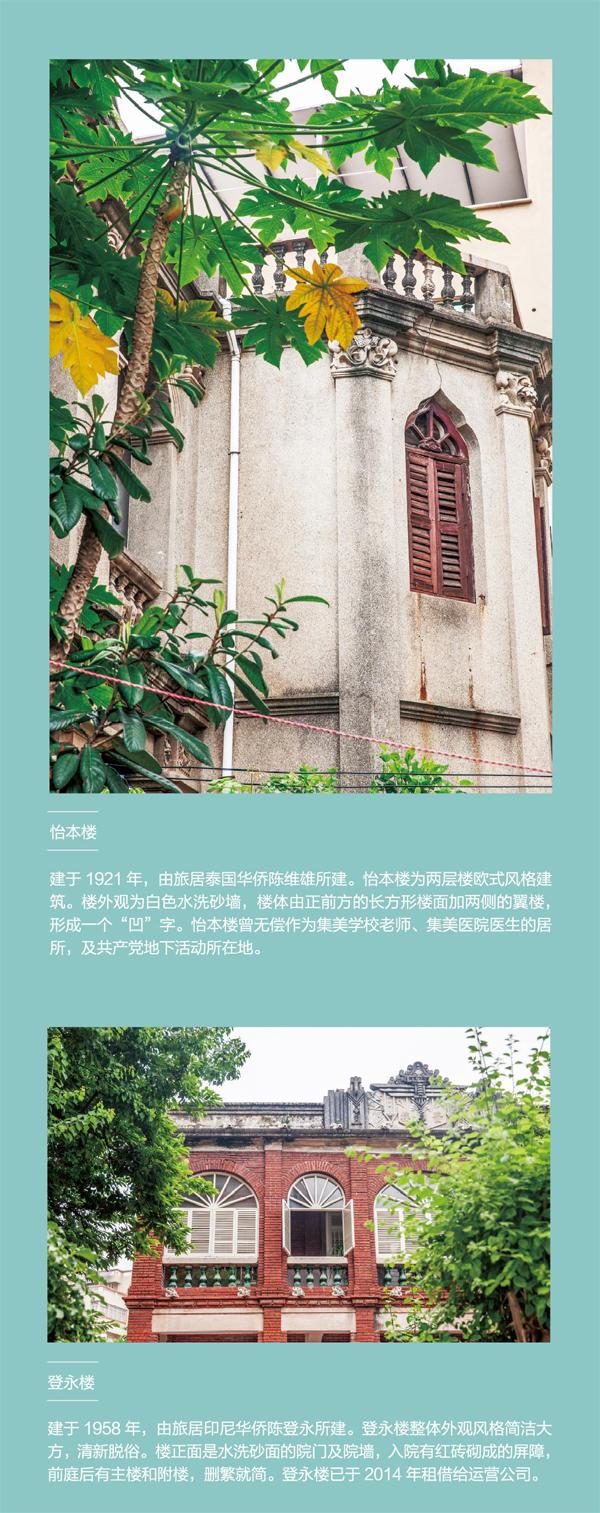

僑樓

集美是著名的僑鄉,由他們功成歸來而建造的、具有異地風情的僑樓,零星地散落在集美的市井巷弄中,走上幾步,指不定籠罩在哪一南洋國家的獨特魅力之下。現在的僑樓,保存現狀不一。幸運的話,僑樓得以重新利用,恰如文確樓改造為展覽館、松柏樓改造為客棧、登永樓租借給廈門柒美社文創產業投資管理有限公司作為辦公場所。然而并非所有僑樓都有重生的幸運,大多僑樓要不空置,如引玉樓被未加整理的植被占領,淪為外來務工者的打牌場所;要不由老人獨守,無力打理。僑樓是個歷史見證,值得更多的關注與保護。