書法不是中國畫的基礎

李敬仕

書法不是中國畫的基礎

李敬仕

某些理論家諄諄告誡人們,“中國畫的基礎不是素描,而是書法”,認為“書畫同源”“畫者書之余”“畫法全是書法”等等。有人甚至根據字的優劣來判斷畫家作品的良莠。初聽之下,似乎頗有道理,但仔細深究起來,卻不是那么一回事。我們可以發現,這實質上是一個承襲著封建士大夫情懷,唯我獨尊,唯“文人畫”為大,對內排斥畫家畫、民間藝術,對外排斥西方繪畫的狹隘偏見,也是一個違背邏輯、不合美術基本常識的謬見。倘若繼續秉持這種夜郎自大、封閉門戶的心態,不僅會誤導中國畫家特別是青年畫家從藝道路的著力點,同時也會給中國畫的健康發展帶來一定的阻力。

所謂“基礎”,是指事物發展的根本或起點,中國畫作為造型藝術“繪畫”中的一種,其基礎自然是描繪和塑造視覺形象的能力,俗稱“造型能力”。正如建筑中不打基礎就無從建設高樓大廈一樣,缺乏繪畫的基本造型能力,也就難以從事繪畫活動。而筆墨只是中國畫的個性語言,相當于色彩是油畫的個性語言,不管是筆墨還是色彩,其目的都是為塑造視覺形象服務的,脫離了造型,只能是一場與繪畫活動無關的游戲而已。正因如此,從來沒有人說,色彩是油畫的基礎,況且,色彩對于油畫的重要性,更甚于書法對于中國畫。因為,我們可以說沒有色彩就沒有油畫,卻不能說沒有書法就沒有中國畫。

黃筌 寫生珍禽圖

首先,從語義上說,中國書畫界經常樂于提及的“書畫同源”說,“同源”即指同一個源頭,猶如一個母親生下了一對雙胞胎,他們之間只能是兄弟姐妹的關系,不存在誰是誰的根本或起點之類的從屬關系。恰如張彥遠所言:“書畫同體而未分,象制肇創而猶略,無以傳其意,故有書;無以見其形,故有畫。”(《歷代名畫記》)也就是說,在書畫同體不分、描摹手法初始開創還很簡略的時候,它向著兩個方面發展:向“寫意”方面發展而成為書,向“見形”方向發展而成為畫。這說明書畫兩物因適應各自不同的社會需要,被賦予了不同的社會功能。所以,盡管張彥遠非常強調書法用筆在繪畫中的重要性,但也只得出“書畫異名而同體”“書畫用筆同法”的結論,“書”和“畫”是同母向兩個方面發展所衍生出來的兩個孿生兄弟。如果中國畫不向書法汲取營養,中國畫也不會就此而消失,它依然會按照繪畫自身的規律繼續向前發展并逐漸走向成熟。單是從這個意義上說,“沒有書法就沒有中國畫”的說法就不可能成立。其次,從時間跨度上來考察,書法不可能是中國畫的基礎。據專家的考證,“在大約距今300萬年到4000年之間的原始時期,先民們已在巖壁上刻繪各種圖像……是先民自然觀最直接的反映”。①所以繪畫先于文字,具象先于抽象,這是一條中外一致的不容置疑的考古事實。傳說中的公元前27世紀黃帝時期的倉頡造字,距今大約只不過5000年。據對出土文物的考證,漢字的出現,大約在距今6000年以前。唐蘭先生在《中國文字學》中認為,象形字大約有一萬年以上的歷史,同時指出:“文字本于圖畫,最初的文字是可以讀出來的圖畫,但圖畫卻不一定能讀。后來,文字跟圖畫分離,差別逐漸顯著,文字不再是圖畫的,而是書寫的。”②文字是從圖畫里面衍生分離出來的,圖畫是文字的母親,而書法藝術又是以文字為依托而演繹出來的,“書畫同源”的說法并不成立。把后出現的書法說成是先于它出現的繪畫的基礎,顯然有悖于常理。再次,傳統的書法性用筆,不能涵蓋中國畫“筆墨”的全部意蘊。最初的中國繪畫和書法,都是平直用筆,后來書法用筆先于繪畫逐漸走向成熟,書法可供中國畫借鑒的地方才顯現出來。因為書法是線條的藝術,中國畫主要靠線條來植柱構梁、確立形體,且使用的工具是基本相同的文房四寶,加上藝術的原理在諸多的姊妹藝術中本來就有相通之處,藝術家從相近門類的藝術中求助得益本屬常態。譬如拿書法與音樂、舞蹈的關系來說,有學者認為:“從書法藝術既可感知無聲的歌、有形的舞,又可從樂舞中感知書法流轉的線條”,“其藝術的生命結構與抒情寫志密切契合”。③書法與武術的關系被認為“學書如學拳”“執筆如槍法”,書法家直接從武術中汲取創作靈感,所以張旭曾自言“聞鼓吹而得筆法意”,又從公孫大娘劍舞中獲得寫草書的理趣。但無人會認為樂舞、武術是書法的基礎。再從整個中國詩畫發展的歷史來看,詩與畫之間同樣產生了糾纏不清的密切關系,被蘇軾稱之為:“詩中有畫,畫中有詩”“詩畫本一律,天工與清新”。他還與米芾首發其端,將詩、文索性書于畫上,謂之“題畫”。在之后的“文人畫”上,題詩(或文)成為畫面不可分割的有機部分,但也沒有人因此就認定“詩歌是中國畫的基礎”。這種不同藝術門類之間的相互啟示和融通,談不上一種藝術是另一種藝術的基礎。書法在中國畫中地位逐漸重要乃至顯赫,也是伴隨著“文人畫”的產生,倘若說書法是“文人畫”的基礎還勉強說得過去。然而,“文人畫”只不過是中國畫系統中的一個門類,是作為中國畫正文化的補充的一種奇文化,把“文人畫”說成中國畫的全部,是把樹木當作森林、把局部當作全體的以偏概全的做法,顯然無法成立。特別需要強調的是,書法性的用筆并不是中國畫用筆的全部和唯一的選擇,所謂傳統的書法性用筆,始于漢代的“隸變”,既完成了書法漢字從篆書向隸書字形的轉變,同時也完成了從“平直用筆”向“提按用筆”的轉變。在篆書中的“提按”,只是表現在落筆和收筆上,運筆全過程則是平面的縱橫運動,直筆而過。隸變后的用筆要求表現粗細方圓的各種點畫,必須把平面的縱橫運動與上下“提按”和“逆折絞轉”結合起來,形成一種立體的用筆方法并貫穿運筆整個過程,它標志著筆法的成熟,充分發揮出柔軟毛筆所獨具的立體用筆的特性,從而顯現出種種筆墨韻味和情趣,為“書畫用筆同法”奠定了根基。這種傳統書法性用筆在畫中的重要性,在明、清“文人畫”中更是不斷地被拔高、推崇,畫面造型的能力似乎已經不很重要,甚至差近童稚也無關緊要,但書法筆墨一定要好,要“精妙”,書法好了就是好畫。所謂的“離形得似”“似與不似之間”是他們自我褒揚的理論基礎。正如楚漁先生在批判中國人的思維模式時,曾經一針見血地指出:“沒有寫實這個基本功(基礎),繪畫技術和藝術水平不可能得到真正的發展和提高,某些文人所謂的‘寫意’和‘意境’多是扯淡,說白了就是一種忽悠。”④寫實基礎,便是指造型能力。即便如此,古人也沒有停止對“非傳統筆墨”的探索和嘗試,譬如“龍門十二品”中的某些“魏碑”、米芾的“不專用筆,以紙筋子,或以蔗滓,或以蓮房,皆可作畫”(宋·趙希鵠《洞天清錄》)、金農的“漆書”等等。隨著“五四”運動對科學和民主的高揚,引進了包括繪畫在內的許多先進的現代文化觀念,一大批原先從事西畫、書法基礎相對薄弱的畫家,同樣畫出了高水平的豐富多彩的中國畫佳作,拓寬了中國畫的表現空間。倘若至今還秉承唯有書法性的筆墨才是好筆墨的陳腐觀念,堅守著不能與時俱進的不合時宜的“執著”,恰恰是中國傳統思維僵化的表現。最后,也是最重要的一點,中國畫與書法作為姊妹藝術,雖然關系親近,但仍然各有自身不能替代的獨特規律。“有勸彥遠仿張懷瓘《書估》而作《畫估》者,彥遠答曰:‘書畫道殊,不可渾詰。’”⑤張彥遠的“書畫道殊”就是指兩者在種種方面都具有各不相同的規律性。書圣王羲之的書法基礎自然不同凡響,他同時還從事繪畫活動,并得到家傳,按照某些人“書法是中國畫的基礎”的邏輯推理,王羲之即使當不成“畫圣”,也應該是一流水平的畫家。然而,王羲之并無畫名,張彥遠在《歷代名畫記》中僅列王羲之及他兒子王獻之的畫為“中品下”,也就是說是中等以下水平的畫家。而被盛贊為“畫圣”的人,恰恰是“學書于張長史旭、賀監知章,學書不成,因工畫”的吳道子。“學書不成”而成“畫圣”,不正好說明書法不能等同和替代畫法嗎?事實上隸屬于繪畫的中國畫,是必須通過視覺器官與操作器官的合作進行的藝術活動,其獨具的機能表現為依托造型、線條、色彩、透視、解剖、光影等多種手段和方法,把變動不居的動態世界描繪成靜態世界,也就是說把活生生的場景、人物、精神“凝凍”起來,化動為靜,描繪成平面的意象,因此描繪性是它的突出的藝術特征。其中,最為關鍵和根本的是造型能力,即如張彥遠所言:“夫物象必在形似。”形似是所有繪畫的起點和基點,“歸乎用筆”是指用線條來造型,正如我們說油畫用色彩來造型一樣。而書法是依托文字基礎來抒發作者思想情感的藝術,它表現出來的是注重自由多樣的線條運動和空間構造的高度抽象性特征,所以書法可資中國畫借鑒和幫助的要點在于熟悉和運用同樣的工具性能上,具體表現在線條用筆方面,它無助于造型以及為造型服務的色彩、構圖、透視、解剖等諸多能力的鍛煉和獲得。水墨說到底是色彩的整體化和規范化,因此“墨分五彩”的中國畫用墨也與書法用墨大異其趣。書法博士白砥曾從結構特征、書法時空特征、用墨特征、用筆特征、線條特征、布白等六個方面論述書法空間和中國畫空間的區別。在用墨方面,他指出:“中國畫在線之外,以墨代色,并不一定與線發生關系。而書法則線與墨是不可分離的,以筆帶墨。故中國畫有淡墨的存在,濃與淡之間的色階多作為互相間的襯托……而書法則反對濃淡結合,淡墨傷神,會破壞筆線的純粹性與抽象性。”由此,他的結論是:“中國書法與中國畫……終不是同一種空間感征,而只能說是具有某種共通點。”⑥罔顧中國畫自身的特點,硬要夸大書法在繪畫中的作用,只是封建文人霸權心理的體現。

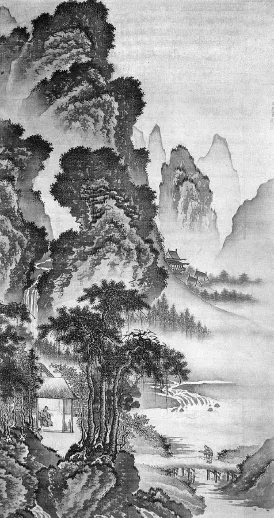

戴進 溪堂詩思圖

把書法言過其實地說成中國畫基礎的原因,正是對文人畫的片面認識。所謂的“文人畫”,不是指作畫人的身份,也不是指畫中追求的文人情懷,而是指區別于“畫家畫”——俗稱詩、書、畫三結合的一種繪畫樣式。文人或者士人加入畫人隊伍而成為大畫家的,從漢代起就代不乏人,如張衡、顧愷之、宗炳、王微、王維等。他們雖然清楚自己是文人,但畫的卻是與其他畫家或畫工一樣的畫,頭腦中尚無“文人畫”的觀念,其繪畫活動往往樂意與畫工為伍,內容也以道釋人物、寺廟壁畫為主,被董其昌封為文人畫鼻祖的王維也不例外。由于宋代文人士大夫處于前所未有的優越地位,使確立一種為文人士大夫獨有的繪畫樣式的愿望成為可能,于是就有了蘇軾提出的“士人畫”的概念,并經元至明,得到了迅猛的發展。“文人畫”題材偏重山水花鳥,藝術上力求素雅平淡、水墨為上,因缺乏造型能力而輕視形似的描摹,書法用筆遂成為文人畫顯著的優勢而得到空前的推崇和高揚,其實這只是文人們在畫技欠缺情況下使出的怪招,是閑暇時托物寓性、游戲遣興的一種業余活動。不可否認的是,“文人畫”確實為中國畫藝術開拓出另外一片廣闊天地,提供了一種新的審美機制和創作觀念。然而,“中國畫”的名稱因本來就缺乏科學性而受到廣泛的質疑,即使以現在約定俗成的“中國畫”概念的含義來看,“文人畫”也只是其下面眾多繪畫樣式中的一個,被陳師曾稱為“形式欠缺,思想優美”。然而,儒家文人們不在“欠缺”的形式上去努力彌補不足,使其漸臻完善,卻憑借自己在封建社會中的優越地位和強勢的話語權,一方面對“筆禿千管,墨磨萬錠”“筆成冢,墨成池”的“不過一技耳”的書技津津樂道;另一方面則肆無忌憚地攻訐、貶斥畫技為“俗氣”“匠氣”“輕飄”“淺薄”“無一點俊發”等等,對畫技不屑一顧,以書技取代畫技,反業余為主宰,逐奇失正,反客為主,小詞大用,張冠李戴,以致有人把中國畫從繪畫造型領域里驅逐出去,說是“綜合藝術”,“文人畫”也就成了“中國畫”的代名詞。于是,只要讀過幾本書,會寫幾個字,就可隨便信筆涂鴉,堂而皇之地混跡畫壇,釀成“逸筆與涂鴉共存,天才與騙子難分。魚目混珠,泥沙俱下”⑦的局面。其實,對于文人畫難免會出現的流弊,蘇軾早有預見,曾在多處對背離古法、競趨茍簡的畫風發出不滿的言論,如:“故凡可以欺世而盜名者,必托于無常形者也。”(《凈因院畫記》)之后,有識見的文人對文人畫的批評也代有人出,持論尖銳激烈的如明人李日華:“今繪事自元習取韻之風流行,而晉、唐、隋之法……悉推而納之蓬勃渣滓之中,不可復問矣。……真工實能之跡,盡充下駟,此亦千古不平之案。”(《六硯齋筆記》)“千古不平之案”導致的是文人們在畫中背實向虛,避難就易,以“兒童之涂描”藏拙欺人、欺世盜名的亂象,也就成為人們詬病中國畫的重要依據,嚴重堵塞和阻礙了中國畫繼續向前健康發展的道路。

“書法是中國畫的基礎”這一錯誤認識所帶來的局限和弊端,也是顯而易見的。其一是畫地為牢,自我封閉。正如前已述,書法性用筆早已不能囊括中國畫用筆的全部意涵。在新的歷史條件下,借助西方“現代構成”理論,為非書法性筆墨賦予現代美學意義,無疑為當代中國畫的發展和興旺注入了強勁的新鮮血液。吳冠中先生摒棄傳統書法性筆墨而畫出的大量佳作的經驗,應該受到尊重并給予必要的研究和總結(但他的帶有為自己辯護色彩的“筆墨等于零”論,是違背文藝理論基本常識的錯誤論調)。那種站在舊文人立場上的帶著濃厚宗派意識而指責他作品“筆墨不好”的批評,顯然是不公正的,是自以為是、故步自封的狹隘心理的暴露。同時,也要看到以下不爭的事實:在中國畫界存在著一大批書法基礎并不好的尤其是從其他畫種轉入中國畫壇的畫家,如徐希,伍啟中、宋雨桂等等,他們忠實地遵循造型藝術的自身規律,憑借扎實的造型、色彩、構圖能力,同樣畫出好畫而飲譽畫壇,馳名中外。漠視當前多元化的事實,強要坐地自畫、閉門鎖戶,只會把中國畫逼進“窮途末路”的死胡同。其二是程式化的造型導致圖式千人一面,廢“畫”連篇。因為傳統書法性筆墨的充分發揮,是以熟背程式造型為依托的。這種程式形象不表現具體物象的個別特征,只表現某類物象的共同特征,是一種“概略感知”和“模糊理性”的奇妙結合,即所謂的“似與不似之間”。畫家只需把空間符號性的程式默誦于心,銘記于腦,就可揮灑自如,得心應手,錯把“隨意”當作“自由”,“涂鴉游戲”當作“靈性放逸”,導致一些畫家輕視生活,脫離實際,豐富多彩的復雜世界在他們的筆下更難為易,更繁為簡,“招式就那么幾招,算是看家本事,重復,不斷地重復,如同復印機一樣……”⑧被吹噓為有著生命、社會人生、宇宙精神感悟的許多中國畫作品,實際上已被陳陳相因的程式化筆墨踐踏得俗不可耐,卻還在唱著清雅格高的高調陶醉在自我欣賞的沉吟之中。

綜上所述,書法不是中國畫的基礎。它們之間的關系猶如詩歌和中國畫之間的關系,是姐妹藝術之間的關系。它們的原理相互融通,可以相互交流、溝通和借鑒,但不存在誰決定誰的好壞與否。“書畫用筆同法”,并不是指書法用筆決定中國畫用筆方法,也不是指它是中國畫用筆的唯一方法。正如石濤所言:“我之為我,自有我在。古之須眉不能生在我之面目,古之肺腑不能安入我之腹腸。”(《苦瓜和尚畫語錄》)一個畫家采用何種筆墨樣式,那是畫家本人自己的選擇,承認和鼓勵創作多元化是拓展和繁榮中國畫的必由之路。畫家要畫出好畫,關鍵是要注重審美體驗,有感而發,以情定言,緣情擇法,法為心聲,這樣才會有底蘊深邃、畫情并茂的佳作問世。

注釋:

①潘公凱、李超、惠藍、陳永恰:《插圖本中國繪畫史》,上海古籍出版社2004年版,第2頁。

②唐蘭:《中國文字學》,上海古籍出版社2001年版,第55頁。

③姚淦銘:《漢字與書法文化》,廣西教育出版社1996年版,第241、250頁。

④楚漁:《中國人的思維批判》,人民出版社2011年版,第37頁。

⑤轉引自阮璞:《畫學叢證》,上海書畫出版社1998年版,第122頁。

⑥白砥:《書法與繪畫空間感征之比較》,載《中國花鳥畫》2007年第3期,第80頁。

⑦林木:《水墨寫意,天才與騙子難分》,載《美術報》2011年12月24日,第3版。

⑧西土瓦平:《出了名的畫家,怎么看都像個商人》,載《道邦藝術》2010年10月刊(第5期),第79頁。

貫休 十六羅漢圖(選二)