淺析和什托洛蓋盆地北緣泥盆系海相烴源巖

■尤雪龍

(新疆地質礦產勘查開發局第九地質大隊新疆烏魯木齊830000)

淺析和什托洛蓋盆地北緣泥盆系海相烴源巖

■尤雪龍

(新疆地質礦產勘查開發局第九地質大隊新疆烏魯木齊830000)

新疆地區是我國重要的資源礦產地,和什托洛蓋盆地北緣泥盆系海相烴源更是我國的重要資源地。本文重點分析了該地了地質特征并探討成型機理。

沙爾布爾山 泥盆系 海相烴源巖

0 前言

新疆北部發育準噶爾、和什托洛蓋、塔城、布爾津、福海等沉積盆地,具有良好的油氣成藏條件,是中國西部重要的油氣區之一。長期以來,一直認為二疊系是該區的主力烴源層,石炭系、三疊系、侏羅系及古近系也具有一定的生烴能力。但對于泥盆系及其以下地層,由于缺少鉆井取心資料,加之烴源巖發育時代較老、熱演化程度普遍較高等因素而未引起地質工作者足夠的重視。隨著中深層油氣勘探的逐漸開展,新疆北部泥盆系烴源巖的評價工作顯得日益重要。研究發現,和什托洛蓋盆地沙爾布爾山地區的和布克賽爾組、呼吉爾斯特組屬于濱—淺海相沉積,是該區富有機質海相烴源層發育的最有利層位,因此,筆者利用有機碳、巖石熱解、干酪根鏡檢及穩定碳同位素等分析測試資料,通過分析這2個層位烴源巖的有機地球化學特征,評價研究區泥盆系海相烴源巖,以期能為新疆北部各盆地的油氣勘探提供一定的借鑒。

1 地質概況

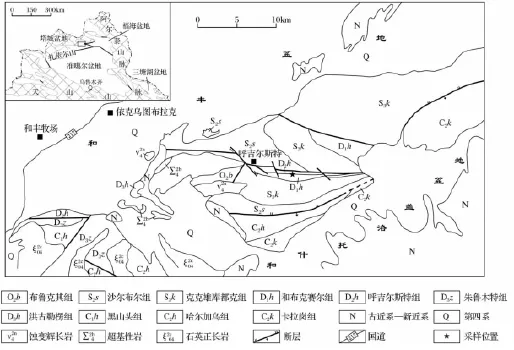

沙爾布爾山(沙爾布爾提山)位于新疆維吾爾自治區和布克賽爾蒙古自治縣境內,為一近東向延伸的中—低山脈。其東鄰布倫托海,南、北分別為和什托洛蓋盆地、和豐(和布克賽爾)盆地。山體長約6km,寬1~2km,西寬東窄。沙爾布爾山屬于哈薩克斯坦板塊的一部分,居于西伯利亞板塊、塔里木板塊與哈薩克斯坦板塊之間的聚合帶中。從西向東,沙爾布爾山的構造形態表現為由NW向延伸的扭曲、曲率較大的平行褶皺,轉變為軸向近EW向的尖棱褶皺群,其間被NW向壓扭性斷裂所切割。沙爾布爾山地區地層接觸關系復雜,出露的地層有中奧陶統布魯克其組、中志留統沙爾布爾組、上志留統克克雄庫都克組、下泥盆統和布克賽爾組、中泥盆統呼吉爾斯特組、上泥盆統朱魯木特組和洪古勒楞組、下石炭統黑山頭組、中石炭統哈爾加烏組和卡拉崗組、古近系—新近系、第四系(圖1)。根據巖性組合和沉積特征分析,和布克賽爾組、呼吉爾斯特組為濱—淺海相沉積,有利于富有機質的海相烴源巖發育。和布克賽爾組與上志留統克克雄庫都克組為整合接觸,實測地層厚度為607.1m。根據巖性及生物組合,自下而上分為烏圖布拉克、曼格爾、芒克魯3個亞組。烏圖布拉克亞組(D1ha)厚269.3m,巖性為中—厚層凝灰質粉砂巖、砂巖,發育水平層理、波狀層理及沖刷構造;曼格爾亞組(D1hb)厚194.9m,巖性為厚層鈣質砂巖、粉砂巖,含海百合和腕足類碎片;芒克魯亞組(D1hc)厚142.9m,巖性為灰色薄—厚層隱晶灰巖、生物碎屑灰巖及粗晶灰巖,含大量生物碎屑。呼吉爾斯特組與和布克賽爾組之間存在明顯的沉積間斷,實測地層厚度為435.4m,巖性以厚層暗色泥巖為主,夾薄層粉砂巖、砂巖、含礫砂巖等。其中,暗色泥巖累積厚度為319.7m,約占該組地層厚度的73.45%。

圖1

2 烴源巖評價

采樣剖面位于沙爾布爾山南麓的呼吉爾斯特附近,距和豐牧場約為33km(圖1)。該剖面露頭清楚,層序完整,但地表風化作用比較嚴重。在和布克賽爾組上部的芒克魯亞組采集7件灰巖樣品,在呼吉爾斯特組采集17件暗色泥巖樣品。

有機質豐度:

常用的有機質豐度指標主要包括有機碳(TOC)、生烴潛量(S1+S2)、氯仿瀝青“A”和總烴(HC)。對于采自地面露頭的烴源巖樣品,由于風化作用嚴重,導致可溶有機質大量流失,生烴潛量、氯仿瀝青“A”含量和總烴含量一般較低,不能作為評價有機質豐度的指標。沙爾布爾山地區和布克賽爾組、呼吉爾斯特組烴源巖樣品的(S1+S2)值為0.01~0.08mg/g,氯仿瀝青“A”含量為(17~41)×10-6,均已失去原有的地球化學意義。有機碳的抗風化能力相對較強,通常作為露頭樣品有機質豐度評價的主要指標。但在地表風化作用的影響下,有機碳含量也有一定程度的降低,需要對有機碳含量進行恢復校正。柴達木盆地北緣、羌塘盆地東部、沁水盆地、西寧盆地小峽地區、川西北中壩等地區的風化對比實驗表明,地下新鮮樣品的有機碳含量比地表風化樣品的高1.04~4.98倍,最大可差5倍之多。沙爾布爾山地區缺少鉆井取心資料,無法對地下新鮮樣品與地面風化樣品進行對比實驗。綜合分析研究區的地質、地面條件與古氣候演變,參考新疆北部其他地區的研究情況。

3 結論

沙爾布爾山地區泥盆系為濱—淺海相沉積,和布克賽爾組、呼吉爾斯特組分別發育灰巖、暗色泥巖,為富含有機質的海相烴源巖。

和布克賽爾組、呼吉爾斯特組有機碳含量中等—高,風化校正后分別達到中等烴源巖、好烴源巖的標準;有機顯微組分以腐泥組為主,并含少量鏡質組,有機質類型全部為Ⅰ型;熱演化程度適中,處于成熟階段。

[1]王斌,吳明,王緒龍,張越遷,曹劍.準噶爾盆地腹部三疊系烴源巖特征與評價 [J].西南石油大學學報 (自然科學版).2011(02)

F416.1[文獻碼]B

1000-405X(2016)-7-47-1