可貴的妥協(xié)

王昱

每年7月4日獨(dú)立日這天,美國(guó)人都會(huì)通過(guò)各種形式懷念他們的國(guó)父。

獨(dú)立日這天,國(guó)父?jìng)冎信琶诙募s翰·亞當(dāng)斯和排名第三的托馬斯·杰斐遜格外受人們重視,原因在于這兩位的逝世日期恰好也在7月4日——1826年7月4日。這兩位一起干革命的兄弟,最后還鬧了個(gè)同年同月同日死,按說(shuō)應(yīng)該“親愛(ài)精誠(chéng)”吧?恰恰相反,這倆國(guó)父生前斗得一塌糊涂。

約翰·亞當(dāng)斯是美國(guó)憲法的主要執(zhí)筆人,第二任美國(guó)總統(tǒng),原本應(yīng)該是個(gè)以反對(duì)英王專制統(tǒng)治為己任的人,但他早年的歷史讓人大跌眼鏡。美劇《約翰·亞當(dāng)斯》不但沒(méi)給這位國(guó)父樹(shù)立光輝形象,反而上來(lái)就翻他的舊賬:美國(guó)獨(dú)立戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)前夕,一名英軍士兵打死殖民地民眾,使得北美殖民地群情激憤。然而,在法庭上,為英軍士兵辯護(hù)的律師擺事實(shí)、講道理,竟迫使法庭做出了無(wú)罪判決。庭審結(jié)束后,殖民地民眾向這位律師投去了憤怒而鄙夷的目光,而這位律師就是約翰·亞當(dāng)斯。

約翰·亞當(dāng)斯

律師出身的約翰·亞當(dāng)斯,是一個(gè)遵守法律、規(guī)則到近乎刻板的人,曾說(shuō)過(guò)“以往所有時(shí)代的經(jīng)歷表明,民主最不穩(wěn)定、最波動(dòng)、最短命”“記住,民主從不久長(zhǎng)。它很快就浪費(fèi)、消耗和謀殺自己”,甚至“民主很快就會(huì)倒退到獨(dú)裁”等“反民主”的言論。讓這樣的人來(lái)執(zhí)筆美國(guó)憲法,得寫(xiě)成什么樣子?

很多美國(guó)憲法研究者指出,1789年的美國(guó)憲法原稿的確是一部“多共和、少民主”的憲法。美國(guó)憲法談得更多的是聯(lián)邦和各州之間的權(quán)力分配問(wèn)題,而對(duì)國(guó)家與公民之間的關(guān)系著墨不多。似乎選民除了定期選總統(tǒng)、個(gè)人生命財(cái)產(chǎn)安全不受侵犯,就沒(méi)更多權(quán)利可言了。所以很多立國(guó)時(shí)自稱參照美國(guó)憲法的國(guó)家,最終搞成了集權(quán)體制一點(diǎn)也不奇怪。說(shuō)到底,美國(guó)憲法在亞當(dāng)斯的影響下,其實(shí)也不怎么“民主”。

美國(guó)憲法之所以會(huì)是后來(lái)的樣子,得益于本文另一位主角托馬斯·杰斐遜。杰斐遜作為美國(guó)國(guó)父之一,也是獨(dú)立戰(zhàn)爭(zhēng)的元?jiǎng)字唬?789年憲法出臺(tái)時(shí),他正被派往法國(guó)做大使。在收到憲法草案后,杰斐遜當(dāng)場(chǎng)就炸了——與亞當(dāng)斯堅(jiān)持“法制”和“精英治國(guó)”的理念不同,杰斐遜也許是美國(guó)第一個(gè)“民主派”政治家。與法律的神圣相比,杰斐遜更強(qiáng)調(diào)個(gè)人自由。美國(guó)建國(guó)之初,一名叫謝斯的軍官因遲遲領(lǐng)不到軍餉而拉桿子造反。面對(duì)這場(chǎng)名為“起義”,實(shí)為“武裝鬧餉”的“叛亂”,亞當(dāng)斯等人怒罵其為叛軍,而身為駐法大使的杰斐遜卻表示支持,還說(shuō)出了那句名言:“自由之樹(shù)必然時(shí)常用愛(ài)國(guó)者和暴君的血來(lái)灌溉。”

可想而知,推崇公民自由的杰斐遜對(duì)這部“多共和、少民主”的憲法是多么不滿。但木已成舟,怎么辦?聰明的杰斐遜想了個(gè)法子:搞修正案!美國(guó)立國(guó)200年間一共出了27條憲法修正案。而其中前10條,都是在1789年憲法頒布當(dāng)年由杰斐遜提出的,被統(tǒng)稱為《權(quán)利法案》。在《權(quán)利法案》中,杰斐遜不僅確立了“法無(wú)禁止即許可”的偉大原則,將憲法未規(guī)定的所有權(quán)利歸還給人民,還規(guī)定公民有言論、信仰甚至持槍等自由。可以說(shuō),在杰斐遜的補(bǔ)充下,美國(guó)憲法才終于成為一部平衡公民與國(guó)家權(quán)利和義務(wù)的良法。

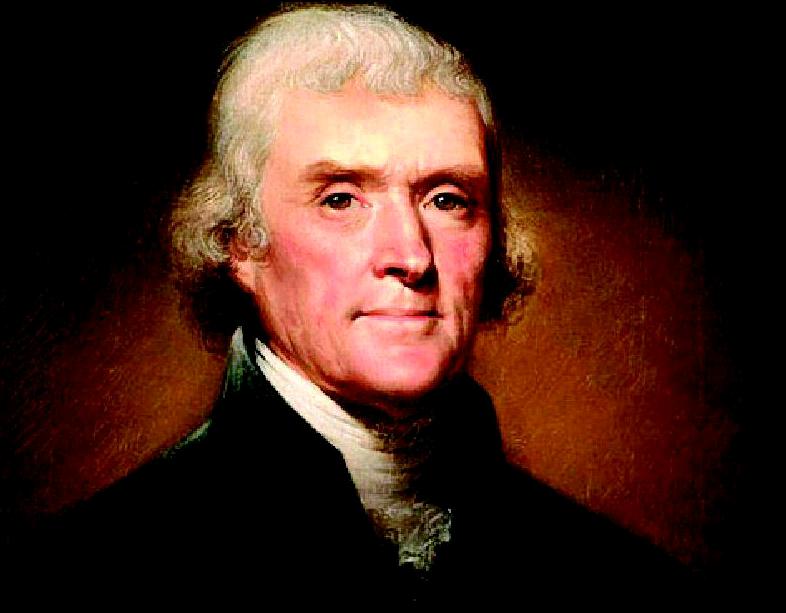

托馬斯·杰斐遜

當(dāng)然,杰斐遜與亞當(dāng)斯迥異的觀點(diǎn),也造成了美國(guó)立國(guó)后最早的黨爭(zhēng)。亞當(dāng)斯所主導(dǎo)的聯(lián)邦黨與杰斐遜所領(lǐng)導(dǎo)的共和黨在美國(guó)政壇的酣戰(zhàn),造就了美國(guó)后來(lái)兩黨制的雛形。以今人的眼光看來(lái),這兩位國(guó)父的觀點(diǎn)其實(shí)都不完善,如果沒(méi)了杰斐遜的反對(duì),亞當(dāng)斯夢(mèng)想中的美國(guó)其實(shí)不過(guò)是個(gè)“少了國(guó)王的王國(guó)”;而如果不是亞當(dāng)斯的掣肘,偏激的杰斐遜也許會(huì)成為一個(gè)早生百余年的托洛茨基。這兩位互為政敵的國(guó)父成就了彼此,更成就了他們的國(guó)家。

(小 竺摘自《齊魯晚報(bào)》2016年7月2日)