客家傳統婚禮音聲研究

——基于江西南康的田野調查

·幸瑩潔 練月圓

·幸瑩潔練月圓

婚禮是人生中最重要的禮儀之一,也是最熱烈、喜慶的,贛南客家人深受中國傳統儒家禮樂思想的影響,非常重視婚禮的舉辦。傳統的贛南客家婚禮非常隆重且儀式繁多,每一個儀式環節中的所有“音聲”甚至于每個細節無不體現著客家人深刻的思想內涵、文化精神、人文意義。以田野考察為基礎,以音聲研究為切入點,對南康十八塘鄉下埠村客家傳統婚禮個案進行深描,闡釋該儀式的文化功能、象征意義,揭示該族群的心理內涵及精神實質。

客家婚禮;儀式;音聲;文化功能;象征

婚禮是人生最重要的禮儀之一,客家人來自中原,深受古代傳統儒家思想影響,非常重視人生“冠婚喪祭”等每一個重要的禮儀,因此客家婚禮非常隆重且儀式繁多,每一個儀式無不體現了深刻的思想內涵、文化精神、人文意義。廣義的贛南客家傳統婚俗指的是包括相親、定親、迎娶三個程序在內的全過程,狹義的婚禮僅指包括迎親、出親、接親等在內的迎娶儀式,該儀式始終在音聲境域(soundscape)的覆蓋中展現,屬于婚禮的最核心的部分。本文所稱婚禮是狹義概念,將深描婚禮儀式過程,重點分析儀式過程中的音聲①由曹本冶先生提出,“音聲”指一切儀式行為中聽得到或聽不到的音聲,其中包括一般意義上的“音樂”。,闡釋蘊含其中的文化內涵。

一、文化地理空間

本文研究的區域屬江西南康轄區,南康古稱“南野”、“南埜”,晉太康元年改名“南康”,屬江西省贛州市管轄,位于贛州市西部,1995年撤縣設市,2013年撤市設區。南康世居民族為漢族和畬族,漢族為主體,畬族所占人口比例小,且在語言、風俗、生活習慣等各方面都被漢族同化了。南康屬于純客家縣,不僅有唐朝以來的老客家人,也有明末清初從閩西、粵東回遷的新客家人。據《南康縣志》記載:“雍正九年,東粵新民五十一戶入籍南康……至今土著之民漸居其少,外來之民日居其多。”本文研究對象具體的考察地點是十八塘鄉下埠村。十八塘鄉位于贛州市南康區北部山區,東連章貢區、鳳崗鎮,南鄰唐江鎮、龍華鄉,西接上猶縣,北以麻雙鄉為界,境內共130.15平方公里,管轄15個行政村,下埠是十八塘鄉西北面最邊遠的一個村。

二、傳統婚俗禮儀

作為“中原士族”、“衣冠南遷”的南康客家人,繼承了中原儒家文化,保留了很多古代的婚俗禮節,程序繁瑣。進入近代后,由于提倡婚姻自由、婚姻新觀念、新風尚,人們摒棄了很多以前繁雜的程序,程序大大簡化,婚俗儀式的功能也大為弱化,在與他們的交談時,明顯可以感受到大家對繁雜的禮俗“鄙夷”的態度。“傳統是一條河流”②已故民族音樂理論家黃翔鵬先生語。,雖然我們只能在歷史文獻中窺探紛繁復雜的完整的婚俗儀式,無法親眼目睹其全過程,但依然可以在農村傳統婚禮的很多細枝末節上能看到古禮的痕跡、遺存。

《南康縣志》(清同治版)記載:“婚娶必擇家世相當者,問名而后納采。受聘多辭財物,服飾而已。嫁女擇婿,首重儒門,尚合古人治家之訓。”

南康傳統婚俗大致分為相親、定親和迎娶三大階段。

(一)相親

相親即說媒,也稱“看妹崽”,當子女十八歲成人后,父母便四處張羅,托媒人物色門當戶對的人家。傳統的客家婚俗必須有媒人說合,且還必須由男方托媒,以示“明媒正娶”,不允許自由戀愛,否則視為“名不正,言不順”。進入現代社會提倡婚姻新風尚,在農村父母也仍然會給自由戀愛的子女象征性地指定親屬或親友充當媒人。受男方所托之后,媒人便四處打探,若發現了適宜對象,便“使盡渾身解數”游說。如女方答應便約定在圩日集市上的某店家里見面,男方給上尾數為“九”的“見面禮”,如收下則代表女方接受,不收或退還則意味著不滿意。雙方滿意后,男方差媒人到女方家索要“生辰八字”,即“問名”,如女方家同意此樁婚事,則告知“八字”,此禮又稱“傳庚”。男方家把雙方生辰送去算命先生算“八字”是否相合,相合即預示著可進入定親程序。在相親期間,男方會到女方家考察,也稱“登門”;女方家也會前去男方家走訪,稱為“拉屋場”、“踩屋場”、“拉屋宇”,可分為多次,女方的近親去考察謂之“小拉”,女方自己及閨友去考察則是“大拉”。

(二)定親

定親也稱“定數”、“行定”,是指雙方互訪均滿意、查到“八字”也相合后,男方在媒人的陪同下,帶上“三牲”擇吉日去女方家確定下這門親事。女方家此時會列出彩禮數目,包括操辦婚宴所需費用、給雙親的“恩恤禮”、親屬的禮金等。定親之后,男方會請算命先生擇好迎娶的黃道吉日,并用紅紙寫下送至女家,稱為“報期”。事關一輩子的幸福,女方也會非常謹慎地請人對日期進行復核,稱為“冊日子”。

(三)迎娶

迎娶即人們口中狹義的“婚禮”概念,也稱“轉(回)門”,是最繁縟、最重要、最熱鬧的禮儀。迎娶前一天,男女雙方不能見面,男方行“暖轎禮”、“安床禮”,女方有“開面禮”、“哭嫁禮”等。迎娶當天禮俗將在第三部分詳細介紹,此不贅述。

三、迎娶儀式紀實

舉辦婚禮的東家住的是未進行進一步裝修、粉刷的兩層平頂樓房,大門上正中央貼著紅紙黑字寫的剛勁有力的“鸞鳳和鳴”四個大字,門的兩邊是一幅對聯,上聯寫著“玉種良田千秋良緣花好月圓鴛鴦福祿”,下聯是“詩紅葉萬載佳偶天長地久龍鳳呈祥”,表達了對新人今后婚姻生活的美好祝愿。

(一)出轎①即男方迎親隊伍出門,因以前迎親時有轎子,故稱“出轎”,現已基本取消,用汽車代替。

迎親隊伍出轎的儀式相對簡單,伴隨著嗩吶、鞭炮聲,迎親隊伍依次走出家門,坐上車。這其間因為我們考察人員的加入,耽擱了一會時間,東家調整了迎親隊伍組成,比如把原來扛“扛盒”②“扛盒”內的物品均是送到女方家的,裝有花生、一缸米酒、蔥蒜、新娘的出嫁鞋、香燭鞭炮等,一只活的大公雞、兩尾活草魚、兩條豬肉等“三牲”分別貼上了紅紙,掛在扛盒兩頭。的男子換成了考察人員中的肖老師,筆者的一名女同學不但要負責攝影而且還負責給新娘出嫁時打傘,在這場“婚禮表演”中扮演了很重要的角色,實屬真正地參與體驗、分享喜悅!

迎親隊伍在接近女方家附近開始鳴鞭炮,女方接著回應鞭炮。在進門前,女方家的小孩用板凳把大門給攔住,向迎親隊伍索要紅包,俗稱“攔轎”,迎親主事則把事先準備的紅包撒向廳堂,待小孩們去撿紅包之時“乘機而入”。所有人聚集在廳堂周圍,觀看這場極具娛樂效果的“戲劇表演”,整個屋子內外充滿著笑聲,歡樂祥和、其樂融融。

迎親隊伍組成:新郎、主事(新郎親舅舅)、嗩吶師2人、接親女孩2人(必須未婚,其中一名是筆者同學,一般由新郎的堂妹或表妹擔任)、扛“扛盒”2名(肖老師在其中)、司機4人等一行15人。

音聲:嗩吶聲、鞭炮。

(二)出親

出親之前嗩吶師會到新娘的閨房中吹奏,然后由新娘“命好”③客家人一般把頭胎或接下來都生育了男孩、家道順利、家境富裕、人緣好的人定義為“命好”。的哥嫂或叔嬸給新娘穿好衣襪、婚鞋、戴上紅蓋頭,蓋頭的四角分別捆了蔥、蒜各一根及紅棗數顆。然后由新娘的姐妹拿一個上面貼著紅紙的米篩蓋在新娘頭頂,俗稱“登米篩”。由新郎背到廳堂的凳子上放下,新娘站在凳子上向著神臺上的神位鞠三次躬,轉身向父母鞠三次躬,然后由新郎抱出大門,一直抱到車上,過程中新娘的鞋不能落地。此前,娘家人早已把準備好的嫁妝放到了車上,掛著紅布喜氣而又氣派的摩托車被穩穩地綁在皮卡車的后斗上,從新郎家扛來的“扛盒”里的物品則換成了大紅色的棉被、新娘和姐妹們精心編織的毛線鞋、新娘的新衣及香燭鞭炮、臉盆、牙刷、鏡子等一些婚后新人要用到的日常生活用品,旁邊的腳盆上整齊地碼放著“扛盒”裝不下的鞋子、襪底、鋁壺、鋁杯等一些日常生活用品,另外還有鐵桶一對、熱水瓶一對、衣架等。

出親人員組成:新娘、迎親隊伍等一行15人。

音聲:嗩吶聲、鞭炮。

(三)接親

接親是整個婚禮儀式的最重要的部分,也是最莊重、嚴肅、熱鬧的。婚禮是整個結婚儀式的核心,而接親儀式則是核心中的核心。迎親隊伍到了新郎家門口后,由新郎把新娘抱至家門口,兩人站立在大門前等待著進門。進門前,男方婚禮的理事①一般由男方家較有聲望、地位的人擔任。大伯安排了鳴鞭炮后,廚師手持金雞,面對著站在新人的右邊。由嗩吶聲提示后廚師開始念贊詞,每念完一句贊詞,嗩吶聲則應和一個樂句。通常廚師左手持雞,右手拿刀,用客家方言念贊詞:

日吉時良大吉昌

手捉金雞似鳳凰

今日夫妻來對拜

恩恩愛愛永吉祥

左邊麒麟對獅子

右邊金雞配鳳凰

新郎搞得蠻瀟灑

新娘長得蠻漂亮

夫妻雙雙入洞房

白頭到老福滿堂

永結同心創家業

榮華富貴萬年長

隨即廚師從容地殺雞,并繞著兩位新人把雞血滴成一圈除煞,俗稱“圍轎”②傳統客家婚禮應該是圍著新娘的轎子殺雞祭血。,祭血結束后則把雞放在門檻前面等待新人跨過,新人同時還要跨過桃枝、絲茅草,以壓邪。新娘腳踏門檻時,在新郎的協助下把裝滿娘家人“叫包錢”的手提包的拉鏈來回拉了三遍。

隨后新郎新娘共入洞房。洞房的門上也貼著對聯,上聯是“迎鸞諧鳳千秋瑞”,下聯是“發桂育蘭百世昌”,橫批“同心同德”。入洞房后新娘立即把從娘家帶來的紅棗、桂圓、花生、瓜子、糖果等撒在新鋪的被子上,在場所有的小朋友便前去爭搶,俗稱“撒帳”。大家在享受美食、分享喜悅的同時也祝愿一對新人生活甜蜜、新娘早生貴子。

音聲:嗩吶、鞭炮、廚師的贊詞。

四、儀式用樂

(一)樂手樂器

進入現代社會后,贛南農村的婚俗儀式大大簡化,刪繁就簡,婚禮樂班及用樂也更加簡約,在南康,通常聘請兩位嗩吶師進行吹奏。此次考察的樂師分別是蘭建國、練繼明師徒二人。

蘭建國,1975年生,畬族,十八塘鄉下埠村新屋小組人,天資聰慧,師承其父蘭治忠師傅學習嗩吶,其父親所帶徒弟眾多,因此自幼便在民間音樂的環境中成長,九歲就開始跟隨其父外出演奏。近年來,隨著父親年歲漸長,且體弱多病,建國師傅逐漸繼承衣缽,在承接業務(俗稱“做日子”)及吹奏中取代父親擔任主角。

練繼明,1987年生,漢族,十八塘鄉下埠村白露排小組人,蘭建國之外甥,主要在南康一家具廠工作,兼職吹嗩吶,十五歲始跟隨蘭治忠父子習藝。

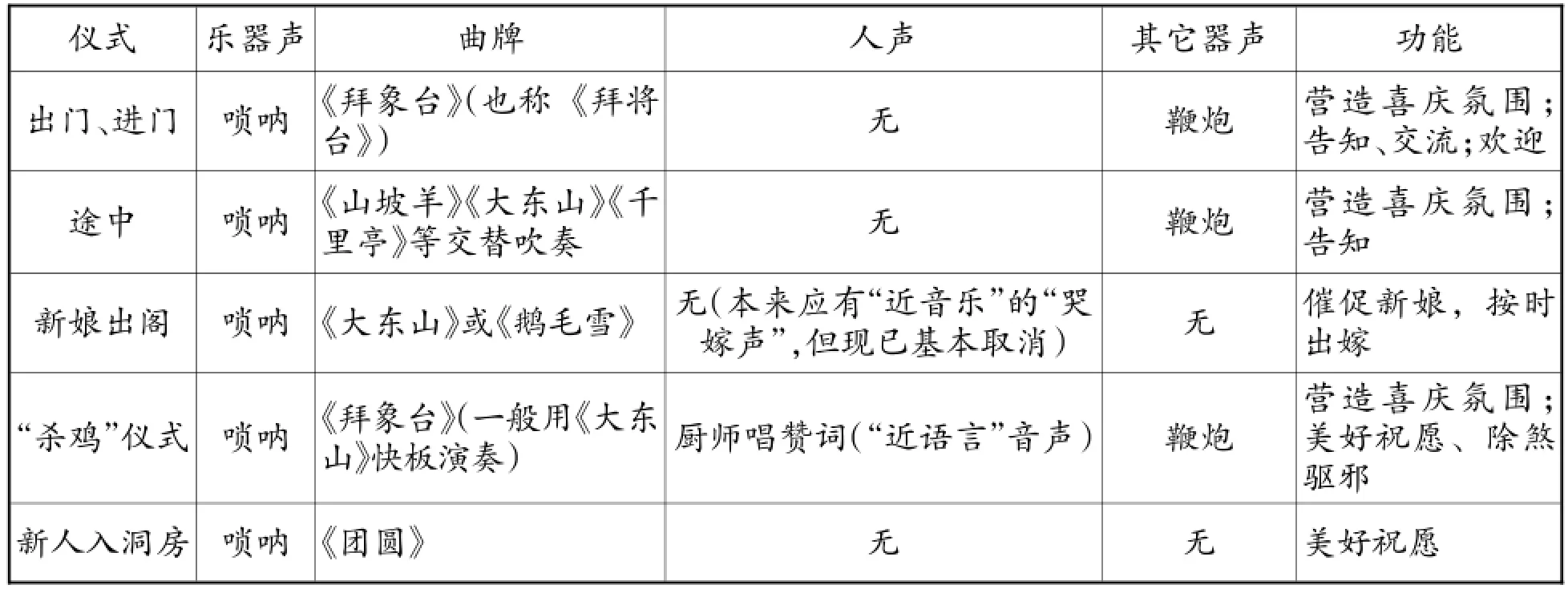

(二)音聲構成及功能

在整個婚禮過程中,嗩吶的吹奏一直貫穿其中,不但起著烘托氣氛的作用,而且在諸多儀式中擔任著調節、指揮、銜接各環節等功能的作用。此外,還有鞭炮聲、婚禮高潮時廚師的吟唱、眾人的喝彩、掌聲等。

“音聲在具體儀式環節中因儀式程序的不同而相應的具有營造儀式場、作為溝通交流手段和傳遞思想內容三種功能中的一種或多種。”③湯光華:《三界溝通中的音聲表演——以江西寧都客家出殯儀式為例》,載《中國音樂學》2012年第4期。貫穿整個儀式的“音聲”是此次婚禮的最重要的因素之一,通過“音聲”能反觀整個婚禮儀式中客家人的行為及其思想。如果沒有古樸、熱烈、喜慶的嗩吶聲和熱鬧的鞭炮聲一直相伴,婚禮儀式的熱鬧程度將大打折扣,而嗩吶一吹、鞭炮一響,瞬間就把所有的人帶入到既定的“場域”里,沉浸在“音聲”所營造的喜悅中,由此發自內心地祝福新建構的家庭能幸福美滿。迎親隊伍出門和進門時途中的嗩吶聲、鞭炮聲,既營造喜慶的氛圍,也告知天地神明、先輩祖宗、親朋好友、村民鄰居,某戶人家將娶媳嫁女。迎親隊伍到達女方家附近時的嗩吶聲、鞭炮聲,則具有告知、交流功能,告知女方家,迎親隊伍已到,準備迎接,隨即女方家應和,亦放鞭炮一卦,表示對來者的歡迎。出親前嗩吶師到新娘出嫁房中吹奏,催促新娘,表明吉時已到,請新娘盡快出閣。“殺雞”儀式是最神圣、莊重的時刻,先是鞭炮聲,隨后嗩吶聲引出廚師的贊詞,每說完一句贊詞,嗩吶聲則應和一個樂句,整個過程嗩吶聲、贊詞聲交替出現。此時音聲是最復雜的,不但營造著喜慶的氛圍,而且還有除煞驅邪、表達對新人美好祝愿的功能。新人入洞房則伴隨著嗩吶吹奏的曲牌《團圓》,此曲寓意著對新人的美好祝愿。

儀式過程中的音聲構成及其功能表

五、婚禮儀式的文化闡釋

人類學家格爾茨認為所謂文化就是“由人自己編織的意義之網”①〔美〕格爾茨:《文化的闡釋》(韓莉譯),南京:譯林出版社,2002年版。,我們在研究一個文化事象時除了要對其進行詳盡的描述外,還要探尋其背后蘊含的文化意義,特別是對意蘊豐富的各種民俗儀式進行研究時,更要對其進行挖掘。“民俗學的研究不僅要重視對民俗事象的羅列、排比、描述,這是民俗學研究的基礎,為使研究的深入與全面,還要特別注重對它的種種意義內涵尤其是象征性及其象征意義的分析。”②周建新:《客家民俗的象征意義分析》,載《嘉應大學學報》2000年第2期。在贛南客家傳統婚俗中,每一個儀式細節背后都有隱藏的思想內涵、象征意義。

(一)生育觀念

費孝通先生曾說:“在農村中,結成婚姻的主要目的,是為了保證傳宗接代,選聘媳婦的主要目的是為了延續后代。”既然把延續香火視為結成婚姻關系的頭等大事,自然在婚禮上很多細節都關乎生育這一“中心”。“添”字是婚禮中最能代表“多子多孫”、“多子多福”的客家生育文化意象的符號形式。在婚禮的舉辦過程中,主家人特別愿意聽到“添”字,甚至有時還特意創造出讓人說出“添”字的情境。比如在“攔轎”儀式中,男方主事須撒硬幣(或紅包)在門內,開始時刻意撒不多,待門內小孩直呼“再添、再添”后方笑意盈盈地又撒下幾把硬幣,取“添子添孫”之喻意;接親儀式上,新娘把裝滿娘家人“叫包錢”的手提包的拉鏈來回拉三遍,“三進三出”象征著“添丁進財”。原來的禮俗是女方家送嫁的親人手提著錢箱,男方家給了一次紅包后遲遲不肯交出,送嫁之人口中喊道“再添、再添”后,男方再次給紅包,依此三個回合后方才交出。

(二)諧音象征

所謂的諧音象征是“根據諧聲、假借原理,言此而即彼,實現意義的轉換、傳遞和擴張,使兩個本來毫不相關的事物之間建立聯系,稱為文化創造與發展的一個重要途徑”。①周建新:《客家人日節習俗及其文化意義》,載《嘉應大學學報》2002年第8期。在南康傳統婚禮習俗中,有許多諧音象征。比如新娘紅蓋頭的四角分別捆了蔥、蒜各一根,蔥是“聰”的諧音,取“聰明、能干”之意;蒜即“算”的諧音,指新娘聰明能干,精打(算盤)細算(數),勤儉持家,會過日子,這也是對新娘子嫁為人婦后生活能力的一種激勵和期待。

(三)農耕文化符號

客家地區都屬于農耕社會,在婚禮這場“戲劇表演”中,當然少不了帶有農耕文化象征的意味之舉。如新娘從娘家出門要“登米篩”,一則表示“人們豎眼看待新娘,寓意閨女出嫁千眼看過,正大光明”②藍希瑜、羅瓊:《贛南客家婚俗及其社會文化功能分析》,載《湖北民族學院學報》2005年第1期。;二是認為米篩是客家人常用來篩米谷的勞動工具,代表“米谷神”,“登米篩”就是把“米谷神”請來庇護新娘,驅鬼辟邪,保佑其順利出嫁。

六、結語

因為全球一體化和計算機網絡帶來的現代文明的沖擊,相對封閉、保守的贛南客家人的思想發生了很大的轉變,逐漸地覺得傳統的婚禮是“老土的”、“過時的”、“繁瑣的”,就上猶、南康等一些純客縣的傳統結婚儀式來說,就有三大階段十個環節,就此大家寧愿選擇旅行婚禮或西式婚禮等,屬于客家人獨有的婚禮程序、特色逐漸地被人拋棄。此次婚禮雖比以前繁瑣的婚禮儀式省略了很多程序,但卻保留了程序的核心部分,這樣的傳統客家婚禮儀式現在在廣大農村地區來說已不多見,在城市就更是銷聲匿跡了。

[1]曹本冶.思想~行為:儀式中音聲的研究[M].上海:上海音樂學院出版社,2008.

[2]〔美〕格爾茨.韓莉譯.文化的闡釋[M].南京:譯林出版社,2002.

[3]藍希瑜,羅瓊.贛南客家婚俗及其社會文化功能分析[J].湖北民族學院學報,2005,(1).

[4]周建新.客家民俗的象征意義分析[J].嘉應大學學報,2000,(2).

[5]周建新.客家人日節習俗及其文化意義[J].嘉應大學學報,2002,(8).

[6]湯光華.三界溝通中的音聲表演——以江西寧都客家出殯儀式為例[J].中國音樂學,2012,(4).

幸瑩潔,女,贛南師范學院科技學院音樂系講師;練月圓,女,就讀于贛南師范學院科技學院。

本文系2015年江西省藝術科學規劃項目“非遺視閾下贛南客家民俗儀式的音樂人類學研究”(項目編號:YG2015120)階段性研究成果。