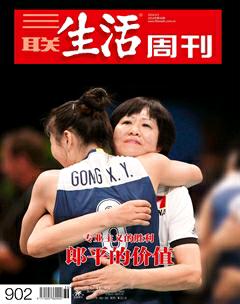

清東陵盜案:疑云與困局

邱楊

清東陵早在55年前就被列為全國重點文物保護單位,16年前就成為世界文化遺產。在人們對它的想象中,這里理所應當擁有最高級別的文物安保配置。可偏偏是這樣一座曾經的皇家陵園,卻在短短半年時間內一而再被盜。想象與現實的巨大反差中蘊含著極大的疑問:清東陵到底怎么了?

盜案之疑

“清東陵現在正亂著呢,人心惶惶。”出發去清東陵之前,就有人如此告誡我們,諱莫如深欲言又止的語氣讓人猜不出情緒。

“亂”的起因是半年內連續發生的兩起盜案。

2015年10月31日凌晨,警衛李先生獨自守衛著景陵妃園寢,像往常無數個尋常夜晚一樣。在偌大的清東陵里,位于北部的景陵妃園寢是容納寶頂數量最多的陵寢,安葬著康熙皇帝的48位妃嬪和1位皇子。這里屬于未開放區域,又時值旅游季的尾聲,終日里人跡罕至,到夜里更是黑魆魆靜悄悄。在這里當警衛,說絲毫不害怕多半是假話,但日子久了也就習以為常了。

凌晨4點多,正是夜色最濃的時候。按照夜班的老規矩,警衛李先生沿著妃園寢里設置的固定巡查點打卡巡邏,這些巡查點多數位于陵寢的外圍。當他巡邏至西面時,借著手電筒的燈光,猛然發現西側墻面上架著一部梯子。原有的幾分睡意瞬間散去,他趕緊打電話報警。可沒想到就在這時,尚未逃跑的盜墓賊卻與他正面遭遇,惱羞成怒地拎著大砍刀向他追來。這下子李先生驚得臉上的汗毛都立起來了,勢單力薄的他撒腿就跑,直到跑出妃園寢才算是撿了條命。

當天清晨,警方就在溫僖貴妃墓的西側月臺下,發現了一個深達1米的盜洞,周圍還散落著來不及帶走的作案工具。溫僖貴妃墓位于第4排正中偏東的位置,是整個景陵妃園寢中地位最高的墓。下手如此精準,顯然是有備而來。據警方勘察發現,這伙盜墓賊專挑晚上開工,還設有專人看守警衛的巡邏動態,一有動靜馬上停工,在夜色中伺機潛伏。

猖狂的盜墓賊甚至還將附近的農業灌溉電力引進陵寢內,利用電動機械順著盜洞橫向打通了地宮石壁,并用棉被罩在外面消音,挖出的渣土碎石每晚回收運走,盜洞也精心掩蓋,這樣在白天也不易被察覺。不幸中的萬幸是,在盜案發生7天后,墓中被盜走的12件絲織品和金質殘件被追回,8名涉案人員被抓獲,但尚有1人在逃。

清東陵建筑群現今仍保留著最初的風貌

可萬萬沒想到,就在盜案驚魂剛剛平息僅僅半年后,昭西陵又在今年5月被盜了。這回丟失的是昭西陵隆恩殿臺基護欄的一個柱頭。作為世界文化遺產,整個清東陵建筑群均是文物,當然也包括這個柱頭。被盜的柱頭曾經斷裂過,后用膠水黏合回石柱上,盜賊便是沿著黏合的痕跡把柱頭割了下來,如今的斷口上還殘留著膠水的印跡。

昭西陵的墓主人是大名鼎鼎的孝莊皇太后,被盜前這里是一座對游人開放的陵寢,包含在清東陵的游客聯票中。與清東陵其他陵寢不同,昭西陵獨獨建在了風水墻外,位于大紅門東側。偏遠的地理位置,加上正逢雨季,園內的部分建筑正在加固,平日里游客也很稀少。

一時之間,輿論大嘩。清東陵到底怎么了?帶著這個疑問和友人的“預防針”,我們踏上了探訪清東陵的路途。

百年被盜史

從北京到清東陵所在的河北遵化市,要跨越150多公里的距離,車程約為3個半小時。3個半小時說長不長,卻足以阻擋相當部分旅游者的熱情:這意味著,包括往返在內,必須專門占用一整天的時間,如果不是自駕,時間還會更久。對于大多數從全國各地奔往北京的游客來說,清東陵似乎并不是一個高性價比的必選項目。因此,盡管正值暑期旅游旺季,當我們從高速路下到馬蘭峪——這個進入清東陵地界的必經地時,并沒有遇上多少車輛。遠遠望去,清東陵的上空烏云密布,一場大暴雨正在積蓄力量。

松園還記得,18年前就是在這里,自己第一眼就遠遠地看見了昭西陵的明樓——整座陵寢的制高點。那是他第一次來到清東陵,當年這里還都是小柏油路,除此之外一切現代化的添加都沒有。這種純粹讓他感到震撼:“這才是真正的古遺址啊!”僅僅一眼,這座清代陵寢建筑群就以最原生態的風貌征服了松園。此后18年里,他又無數次重回這里,甚至和志同道合的朋友組建起陵寢遺址調查保護團隊,簡稱“墳協”。

盡管在松園眼里,現在的清東陵添加了太多不倫不類的現代人工矯飾。但當氣勢恢弘的孝陵主神道出現在眼前時,我們還是被清東陵的皇家氣勢鎮住了。南起石牌坊、北達昌瑞山的孝陵主神道,將數十座形態各異的孝陵建筑群串聯起來,形成了一條長達6公里的陵園中軸線。順治帝的孝陵是清東陵的祖陵,其余4座帝陵伴于孝陵兩側,呈扇形排列開來:左側為康熙帝的景陵,次左為同治帝的惠陵,右側為乾隆帝的裕陵,次右為咸豐帝的定陵,各皇后陵和妃園寢又以本朝帝陵為中心而分布,形成兒孫陪侍父祖的格局。在清東陵南北長125公里、東西寬20公里的龐大領地內,15座大小陵園的神道也彼此相連,帝陵神道與孝陵主神道相連,皇后陵和妃園寢神道又與本朝帝陵神道相連,構成了一個瓜瓞綿綿的龐大根系。

沿著中軸線孝陵主神道一路向北走,穿過幾個分叉路口就來到了被盜的景陵妃園寢。如今,遭破壞的陵寢已經被重新修繕封閉。事實上,命途多舛的清東陵在歷史上曾經歷過兩次大盜案,整座陵園的珍貴文物幾乎全被盜掘,而此次被盜的文物只是地宮中僅剩的少量遺存。

附近村民在清東陵園區內售賣土特產

早在1928年,也就是清朝滅亡后的第17個年頭,時任國民黨第六集團軍第十二軍軍長的孫殿英,就以軍事演習為名制造了第一次清東陵大盜案。他們實行戒嚴、封鎖消息并斷絕交通,在七天七夜里盜掘了乾隆帝的裕陵和慈禧太后的定東陵——隨葬珍寶洗劫一空,遺骨則隨意拋出棺外,地宮里一地狼藉。在盜案發生40天后,末代皇帝溥儀派宗室遺臣匆匆趕到東陵,對被盜的陵寢進行善后,才將拋出的遺骨二次安葬。這次盜案震驚了世界,盡管溥儀強烈要求嚴懲盜賊,但最終還是不了了之。

至于被盜珍寶的下落就更是一個謎。有傳言說孫殿英離開清東陵后,曾以剿匪所獲的名義向頂頭上司徐源泉,也是處理清東陵盜寶案的關鍵人物上交了兩箱珍寶。還有傳言說孫殿英利用所盜珍寶,送給了當時國民黨政權的要人們,才換來了大盜案的不了了之。無論是被行賄,還是被變賣,抑或是流落海外,這批被盜文物究竟去了哪里,直到今天也沒有人能給出確切回答,只留下百年間的眾說紛紜。

但這并不意味著清東陵的劫難就此打住,一場持續數年之久的“盜墓潮”正向它襲來。1945年8月,日本投降后的近半年時間里,清東陵地區的民主政權尚未建立。在這段政治真空期里,清東陵附近的土匪和不法分子紛紛打起了這塊“肥肉”的歪主意。數年之間,整個清東陵幾乎盡數被盜掘,甚至連陵區外圍的大量陪葬墓也未能幸免。在1949年前后,仍有賊心不死的不法村民對清東陵的地宮進行了一次全面“掃倉”——所謂“掃倉”,就是二次搜查,不使珍寶遺漏。

直到1952年,盜口才被當年成立的清東陵文物保管所堵砌,荒蕪多年的陵園才得以清理,此后幾十年盜案基本被禁絕。這場綿延數年的浩劫給清東陵造成了近乎致命的打擊,60多年后,蠢蠢欲動的盜賊又開始窺伺起這座命途多舛的陵園。

安防窘境

我們繼續在清東陵里一路察看,見到王順時,他正在陵寢西側小小的警衛室里值班。王順是附近南大村的村民,在清東陵里當警衛已經有20多年了。在他剛進清東陵工作的年代,別說攝像頭了,就連電話也不一定每個警衛室都有,設備簡陋卻從來沒發生過盜墓事件。跟20年前比,現在的警衛室里配備了現代化的設備,卻止不住頻出的盜案。王順也想不通:為啥這幾年變得這樣“不太平”?

在陵寢里當警衛是個清苦活兒,尤其是在未開放的陵寢里,整天都見不著個人影兒,那種孤獨的滋味很難熬。無論炎夏寒冬,都擠在這間不到10平方米的警衛室里。這里原本是陵寢的西班房,是古時守陵人的駐地,如今被統一改為警衛室。小屋里半邊擺著兩張硬板小床,另外半邊則被監控設備占據。

大多數時候,警衛干的是枯燥的體力活。巡邏的過程中要求警衛按點打卡,打卡點通常位于陵寢的邊緣地帶,全部走完一趟至少要花40多分鐘。但對于上萬平方米的陵寢來說,這些打卡點涵蓋的區域實在有限,更何況在夜間照明不佳的情況下,還有大量的視覺盲區。如若警衛責任心不強,具體巡邏的效果就更不得而知了。僅靠有限的人力,警衛們也苦不堪言:“白天得巡邏12遍,晚上18遍,一整晚都不得閑。”

清東陵未開放的陵寢荒草叢生

不同于有武警中隊駐扎的明十三陵,清東陵只能依靠自己的安保力量。清東陵的警衛分為兩種——正式工和臨時工。所謂正式工就是有編制的,但受事業單位編制數量的限制,并沒有那么多正式工崗位,而招臨時工又沒有足夠多的財政支撐。王順告訴我們,在被盜前,整個清東陵的警衛人數也就三四十人。盜案發生后,園方新增了60多個警衛,基本上是2個人守一座陵,但人手依然緊張。

除了編制,正式工和臨時工的差別還體現在收入上——正式工的月工資大概有3000塊到5000塊錢,而臨時工每月只有1200塊錢。“錢給少了,這種清苦的地方誰愿意待?錢給多了,又容易引來關系戶。”據了解,附近有些村子的村長、書記和會計都在清東陵里當“兼職”警衛。在村民嘴里,這早就是個公開的秘密——“村里的事還不少呢,他還能有心思看好陵?”

對于文物安保來說,除了人防之外,還應有相應的技防。但王順告訴我們,雖然陵寢內的監控攝像頭安裝已有1年多,但真正使用才不過半年時間。至于紅外線和振動報警器就更鮮有了。“事實上,設備技防是需要財政持續投入的,不僅僅只是安裝,還有使用、維護和更新等費用。”在松園看來,這或許才是癥結所在。“清東陵的監控攝像頭即使早就裝上了,不用也只能當個擺設。”

清東陵實在太大了,主景區面積達48平方公里,分布著500余座單體文物建筑。無論是人防還是技防,無疑都是一筆巨大的支出。根據文物安保的屬地原則,距離北京3個半小時車程的清東陵,已經不屬于北京的地界,而歸河北唐山市委市政府直管,是唐山市旅游特區。與此同時,清東陵當地的行政權又歸遵化市,以至于當地村民也說不清,清東陵到底歸誰管。

盡管掛著全國重點文物保護單位和世界文化遺產的牌子,但在管護經費這一塊,清東陵仍然主要依靠地方財政的支持。無奈受到地理位置的限制,近幾年清東陵的旅游收入對當地經濟的貢獻并沒有想象中突出。在如此尷尬的境地中,原本就薄弱的地方財政還能有多少落在清東陵頭上,這或許就是更復雜的一筆賬了。

斷壁頹垣

時值正午時分,蓄勢許久的大暴雨終于如期而至。據說在清東陵,一年之中有72場澆陵雨,即便是大旱之年也不例外。我們遇上的這場大暴雨,或許就是其中一場。在大雨的掩護和松園的幫助下,我們得以進入一處未開放的陵寢里一探究竟。

“怎么破成這樣了?”跨過剛剛解鎖的隆恩門,我們就被眼前的荒蕪景象驚住了:滿院及膝高的荒草,從院落碎石間的縫隙中生長出來;青苔碧瓦堆上,甚至冒出了半人高的小樹;年久失修的金水橋下盡是泥沼死水,在傾盆大雨中更添凄涼蕭瑟的意味。讓人簡直不敢相信,這竟是一座皇帝陵寢,原來姹紫嫣紅開遍,如今都付與斷壁頹垣。

在荒草中艱難前行,松園不斷提醒我們不要靠墻太近,擔心年久失修的磚瓦掉下來砸傷人。我們來到隆恩殿前,發現門上的漆色早已掉光,甚至散發出一股腐朽的味道。從門窗之間的縫隙望進去,黑洞洞的室內似乎有滲水的滴答聲。我們看到的還只是地上建筑,地宮的境況就更不敢想象。由于建造時沒有設置龍須溝,每到盛夏雨季雨水無法排出,地宮里會有深達兩三米的積水。如若不及時抽水引流,每年雨季的積水對地宮是極大的傷害。

暑期是清東陵的游覽旺季,孩子們對這里的一切充滿好奇

盡管歷史上數次被盜,但除了裕陵和慈禧陵之外,清東陵剩下的陵寢并未進行大規模的考古清理。這源自上世紀50年代的一場風波。1956年開始發掘明定陵時,國內掀起了一股發掘帝王陵的風潮。但由于當時對文物的保護技術有限,致使大量珍貴文物變形、變色、變質,釀成了難以彌補的遺憾。不久后,在國家文物局局長鄭振鐸、中國科學院考古研究所副所長夏鼐的聯合提議下,國務院下發了“停止對一切帝王陵墓發掘”的文件,并從此變成一項延續至今的政策。

清東陵在1961年被國務院列為第一批全國重點文物保護單位,但彼時的國家尚處于困難時期,能用在文物古建上的經費極其有限,只能保證重要陵寢不塌不漏,其他的附屬建筑則采取“落架保護”的政策。所謂“落架保護”,就是把古建筑拆解,將木件結構保存起來,避免因風吹雨淋而腐朽坍塌。但這一政策在具體執行時,卻飽受詬病。時至今日,在我們眼前這座未開放的陵寢中,仍有“落架保護”剩下的大量遺存,至于木件結構卻未能保留下來。

這樣的格局一直維持至今,清東陵現在向游人開放的區域不到1/3,集中在裕陵(包括地宮)、定東陵的慈禧墓(包括地宮)、景陵前院和孝陵前院。之所以有選擇性的開放,除了基于建筑本身安全性的考慮,還受制于人員和管護的分布成本。“畢竟對陵寢古建本身感興趣的人是小眾,憑小眾愛好者的消費能力是無法支撐開放成本的。”但讓松園難以接受的是,那些無法帶來直接經濟利益的未開放陵寢,卻受到了如此不聞不問的冷遇。

一位東陵人曾痛心地告訴我們,這些未開放的陵寢好幾年前就已經取消歲修了,只要不塌不毀,任其自生自滅。而僅僅相隔1公里的裕陵和慈禧陵,因為是向游人開放的主景區,則被修繕得像座公園。“對于游客來說,可能開放一兩處有代表性的陵寢就可以了,園方也會認為這樣既不影響經濟效益,管理和維護成本又更集中。但在文物愛好者眼中,每一座陵寢都是獨一無二的,代表了間隔50年乃至100年間的生產力和文化變遷。”

文保困局

實際上,清東陵的境遇僅僅只是一個縮影。整個2015年間,國家文物局接報古文化遺址、古墓葬被盜掘案件83起,其中屬于全國重點文物保護單位的就達11起。“這僅僅只是冰山一角,還有那些未被發現的盜掘呢?還有那些夠不上國保級別的遺址呢?”松園告訴我們,北京周邊的王爺墓、公主墓,東西更是丟狠了,只要是有年代的、有雕花的一概不放過。“如今的盜墓賊已經近乎瘋狂。”

與清東陵盜案掀起的輿論聲浪比起來,更多的文化遺址和古墓葬卻只能默默無聞地被盜,悄無聲息地消失,激不起一丁點水花。“比如說雍正帝的十三弟怡親王墓,前幾年只是淶水縣的縣級文物保護單位,充其量僅僅就是掛個牌子,監管看護一概沒有。這些年里華表柱、石橋獸頭等構件前前后后被盜過多次了。等到現在終于升為國家級文物保護單位了,可也基本只剩下個牌子了。”

退一萬步說,怡親王墓也算是幸運了,至少現在有機會向當地政府打報告申請維修和守護經費,而更多的“市保”和“縣保”的最終命運,是眼睜睜等到滅失的那一天,直接從文保名單里拿掉。松園告訴我們,在清東陵和清西陵周邊有太多屬于“縣保”的王爺大臣墓就處于這種尷尬境地。“縣級文物部門根本沒有力量和資金來管護,只能交給東陵或西陵代管,但這些王爺墓又不屬于‘國保范疇,無法申請經費去維護,陷入一個管無可管的怪圈。”

但即便是“國保”單位,也不意味著就能安枕無憂地享受到相應的文保資源。“蛋糕就那么大,分配上總有權衡考量,難免出現厚此薄彼的現象。”事實上,“國保”單位之間的關系更是錯綜復雜。兩年前,清東陵終于獲得了國家文物局7.1億元的專項修繕撥款,這也是新中國成立以來的首次大規模修繕。但至于進度和成效如何,外人就不得而知了。只是諸如“該修的不修,不該修的大修”,這樣的非議也時不時從村民口中傳出。

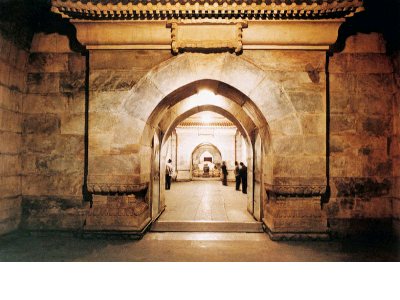

清東陵定陵(咸豐帝陵墓)地宮石門(攝于1998年)

一位東陵人曾斬釘截鐵地跟我們說,如果不徹底改革,東陵永遠好不了。天津大學建筑學院王其亨教授說得更直接:“文保單位的管理者應當是一流的專家,或者起碼善于咨詢、依靠一流的專家,但這個體制我們目前并沒有建立起來,只有個別單位保留著歷史傳統。”在他看來:“如果管理體制不轉變,永遠是被動應付,這是根上的問題。”

“活”的陵寢

清東陵的復雜性還在于它仍然是一座“活”的陵墓群落,數萬村民在這里繁衍生息。村莊與陵寢是交互雜糅的,沒有絕對的邊界,更增添了不確定的因素。我們從清東陵的一條岔路上斜插進附近的村落,眼前是一派雞犬相聞的田園景象。

自清東陵從1661年開始在這塊土地上修建起,最早一批定居者就是清朝皇帝派來的守陵人。守陵人被形容為“鐵桿莊稼”,凡是派來守陵的大多數人,其全家也成為祖輩相傳的守陵世家。經過200多年的漫長繁衍,這些守陵人的后代早在這里扎下根來。直到上世紀20年代,隨著清王朝的坍塌,守陵人的勢力開始式微,而越來越多的外地人融入這里,滿蒙漢各族人通婚生活在一起,逐漸發展成20多個村莊近2萬人的龐大群落。村莊與陵寢彼此的血脈生長在一起。直到現在,當地人說話的口音也還是偏北京話多一些,而不是唐山口音。有人的地方就有江湖,同樣,有人的地方也包藏禍心。上世紀四五十年代清東陵經歷的“盜墓潮”里,相當部分盜賊就出自附近村落。但時光流轉到60年后,現在的盜墓形勢更加偏向專業化和流竄化,盜墓本身似乎離村民遠了。如何謀生賺錢,才是擺在村民眼前的頭等大事。

在與村民的交談中,我們發現,盡管清東陵的旅游業對村民的經濟收入有帶動作用,比如開農家樂、賣土特產等,但這種帶動作用卻極為有限。警衛王順所在的南大村里,年輕人幾乎都外出打工,剩下的老人在家管著幾畝地。以前地里主要種玉米小麥,但這幾年幾乎全換成了栗子樹、核桃樹和果樹。大家心里都有本賬:一畝栗子樹能掙三四千元,而一畝玉米辛辛苦苦種下來才余下四五百元,傻子都知道怎么選。于是在利益的驅使下,也出現了私自把陵寢周邊山坡的松柏樹弄死,全種上栗子樹、核桃樹的現狀。

至于村民們對文物保護的態度,更多的是事不關己高高掛起。“老百姓幾乎不能從中受惠,與自己的切身利益也沒有關聯,盜案可能僅僅是茶余飯后的談資。”松園有些無可奈何地說,“又怎么指望他們去主動保護文物呢?”更何況這數萬村民就日夜生活在陵寢之間的縫隙里,魚龍混雜,難以管理。

曾經有人提出,如果不把這2萬村民與清東陵陵區劃清界限,那清東陵可能永遠難以守住安全防線。還有人建議,把風水墻重新建固起來,墻內實行封閉式管理,墻外則給村民留出生存空間。但松園并不贊成將清東陵陵區封閉起來:“墓葬古建筑跟人的關系是比較密切的,不能把二者這么多年建立的有機聯系貿然割裂了。”盜墓說到底是個社會問題,不可能靠封閉得到根本解決。

而王其亨教授則認為,無論封閉與否,最深層的問題還是國民意識。“梁思成先生早在《薊縣獨樂寺觀音閣山門考》中就說過,文物保護最根本的辦法是什么?就是讓所有的老百姓都懂得文物的真正價值。”當我們即將離開清東陵時,恰逢雨后初霽,夕陽從遠處昌瑞山的云端中灑下來,村民們跨坐在孝陵龍鳳門的門檻上納涼,笑吟吟地看著不遠處,孩子們正在神道石像身上攀爬著嬉戲打鬧,仿若置身樂園。