青海省都蘭縣哈茨譜山北銅鉛銀金多金屬礦礦床地質特征及成因探討

劉傳朋(山東省第七地質礦產勘查院,山東臨沂 276006)

?

青海省都蘭縣哈茨譜山北銅鉛銀金多金屬礦礦床地質特征及成因探討

劉傳朋

(山東省第七地質礦產勘查院,山東臨沂 276006)

哈茨譜山北礦區位于青海省都蘭縣東部,其大地構造位置處于秦祁昆晚加里東造山系、東昆北造山帶、祁漫塔格-都蘭造山亞帶的東段,區內構造活動和巖漿活動強烈。銅鉛銀金多金屬礦礦床賦存于晚志留世英云閃長巖中,礦體產出嚴格受斷裂構造控制,并受火山熱液的疊加。礦體形態呈脈狀、透鏡狀。通過對礦區內地層、控礦構造、侵入巖、礦體特征和礦石質量的分析論述,認為該礦床為中—低溫火山期后熱液型銅鉛多金屬礦床。

銅鉛銀金多金屬礦;地質特征;成因探討;找礦標志;青海都蘭

引文格式:劉傳朋.青海省都蘭縣哈茨譜山北銅鉛銀金多金屬礦礦床地質特征及成因探討[J].山東國土資源,2016,32(5):914.LIU Chuanpeng.Study on Geological Characteristics and Origin of Cu-Pb-Ag-Au Polymetallic Deposit in Northern Hacipu Mountain in Dulan County of Qinghai Province[J].Shandong Land and Resources,2016,32(5):9-14.

青海省都蘭縣哈茨譜山北銅鉛銀金多金屬礦床位于都蘭縣正東約36 km。2013—2014年,山東省第七地質礦產勘查院在該區開展了普—詳查工作①劉傳朋、李兆營、肖丙建等,青海省都蘭縣哈茨譜山北銅礦普查報告,2014年。,圈定2條礦帶,33條礦體,取得了一定的成果。因此,研究該礦床的成礦地質特征和礦床成因,對今后在該區外圍尋找同類型礦床具有一定的借鑒意義。該文通過對哈茨譜山北銅鉛銀金礦床的成礦地質特征進行論述,研究其成礦的地質特征,分析其礦床成因,總結成礦規律,指導今后的地質找礦,與同行共同探討。

1 區域地質概況

哈茨譜山北銅鉛銀金多金屬礦床位于秦祁昆晚加里東造山系(Ⅰ)、東昆北造山帶(Ⅰ2)、祁漫塔格-都蘭造山亞帶的東段,北鄰沙柳河高壓混雜巖帶(Ⅳ1),西接柴達木中新生代前陸斷陷盆地(Ⅲ1)[1],屬祁漫塔格-都蘭華力西期Fe,Co,Cu,Pb,Zn,Sn,硅灰石(Sb,Bi)成礦帶的中段②青海省地質礦產勘查開發局,青海省礦產資源潛力評價,2013年。。區域上地層、構造、巖漿巖均十分發育。

礦區屬秦祁昆地層區(Ⅰ)柴達木北緣分區(Ⅰ5)[2-3]。出露地層主要有早古生代奧陶-志留紀灘間山群、中生代三疊紀的鄂拉山組及新生代新近紀貴德群和第四系。其中灘間山群和鄂拉山組地層與成礦關系密切,全區80%以上的Fe,Cu,Pb,Zn,Ag,Co礦點均位于其中。

區域上構造十分發育,主要有褶皺和斷裂。褶皺構造位于安固灘倒轉復向斜的軸部及南翼,于大臥龍溝東側發育一系列次級褶皺。斷裂構造發育3組,東部的NW向斷裂和西部的NE向斷裂疊加在近EW向斷裂之上,其中NW和NE向斷裂與該區的礦化關系密切[4]。

該區巖漿活動強烈,火山巖、侵入巖廣泛發育。侵入巖巖石類型以中酸性為主,主要為晚志留世英云閃長巖、晚三疊世花崗閃長巖、早侏羅世鉀長花崗巖;火山巖集中發育在奧陶-志留紀和晚三疊世地層中。其中晚三疊世火山巖與成礦關系密切。

2 礦床地質特征

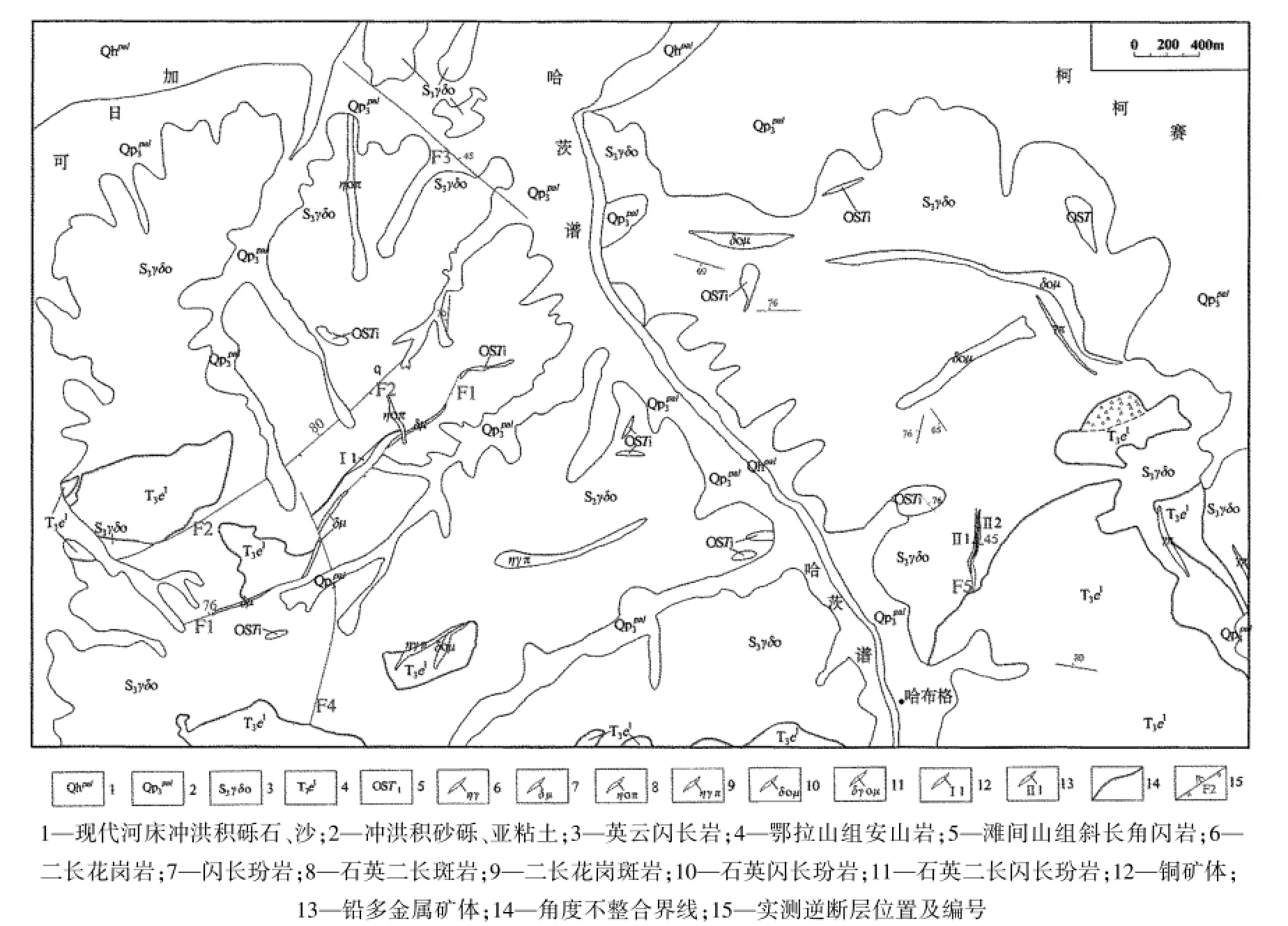

礦區內出露地層主要有奧陶—志留紀灘間山群變碎屑巖組、三疊紀鄂拉山組,山前緩坡、河灘及沖溝處有第四紀分布;礦區內構造較為發育;巖漿巖普遍發育,主要為晚志留紀英云閃長巖(圖1)。

圖1 青海省都蘭縣哈茨譜山北銅鉛銀金多金屬礦床地質簡圖

2.1地層

礦區內出露地層有奧陶志-留紀灘間山群變碎屑巖組,為一套以斜長角閃巖、二云母石英片巖、變長石石英砂巖、大理巖和變質硅質巖為主的變碎屑巖巖組。在礦區內主要以捕虜體形式分布于英云閃長巖中,與晚三疊世鄂拉山組呈角度不整合接觸,志留紀花崗巖與其呈侵入接觸。地層總體傾向SE,傾角約40°~65°,厚度約150 m。由于遭受了加里東期綠片巖相變質和多期強烈的變形改造,普遍發育片理化和順層韌性剪切作用,基本喪失了原有的地層層序特征。晚三疊世鄂拉山組,主要巖性為一套灰、灰綠、灰紫色安山巖、玄武安山巖夾杏仁狀安山巖、玄武質安山質凝灰巖、安山質晶屑、巖屑凝灰巖、火山角礫巖等。以噴發不整合覆蓋在晚志留世的花崗閃長巖之上,地層傾向SE,傾角45°左右。該地層與成礦密切相關。第四紀全新世沖洪積層和第四紀晚更新世沖洪積層。

2.2構造

礦區內主要構造類型為斷裂構造,按斷裂的展布方向分為3組,即NE向、NW向及近SN向。對礦體具有控制作用的斷裂主要有NE向F1斷裂和F2斷裂、近SN向F5斷裂。

F1斷裂:分布于礦區中北偏西側,出露長度約2 200m,總體走向40°~70°,傾向NW,傾角約70°~80°,斷層面呈舒緩波狀。后期的石英閃長玢巖沿該斷層底盤貫入,標志明顯。該斷裂切割了英云閃長巖,沿鄂拉山組火山巖地層邊部通過,形成寬約10~40 m的破碎帶,沿該破碎帶,巖石硅化、碳酸鹽化、綠簾石化、鉀化等蝕變較強,見有褐鐵礦化、孔雀石化、黃鐵礦化、黃銅礦化和方鉛礦化。在該斷裂上盤長約1 500 m,寬約50~200 m的范圍內是集中蝕變礦化區域,預查地質工作中發現并圈定I1銅礦體,為礦區內主要容礦構造。

F2斷裂:位于F1斷裂北偏西300 m左右,出露長度約2 500 m,總體走向40°~60°,傾向NW,傾角約80°。該斷裂切割了英云閃長巖,沿鄂拉山組火山巖地層邊部通過,沿斷裂發育5~20 m的硅化蝕變破碎帶,局部見有褐鐵礦化、孔雀石化。

F5斷裂:位于礦區東南角,出露長度約550 m,總體走向5°,傾向E,傾角45°左右,斷裂帶寬20~30 m,發育碎裂巖。沿該斷裂帶,巖石硅化、碳酸鹽化、綠簾石化、高嶺土化等蝕變較強,并見褐鐵礦化、黃鐵礦化、黃銅礦化、閃鋅礦化和方鉛礦化。在該斷裂帶內發育Ⅱ2礦體,為礦區內主要賦礦構造。

2.3巖漿巖

礦區內出露的巖漿巖主要為晚志留世英云閃長巖和晚三疊世鄂拉山組火山巖。其中晚三疊世火山巖提供了礦液來源[5]。

2.4蝕變礦化特征

Ⅰ礦帶銅礦主要蝕變礦化類型有孔雀石化、褐鐵礦化、硅化、高嶺土化、大理巖化、黃銅礦化等;Ⅱ礦帶鉛多金屬礦主要蝕變礦化類型有硅化、褐鐵礦化、高嶺土化(泥化)、碳酸鹽化、綠簾石化、黃銅礦化、黃鐵礦化、孔雀石化、方鉛礦化、閃鋅礦化等,呈面狀、脈狀疊加出現。

3 礦體地質特征

3.1礦體特征

3.1.1Ⅰ礦帶銅礦體特征

Ⅰ礦帶位于礦區西南部,共圈定12條銅礦體,編號為Ⅰ1~Ⅰ12,地表出露長度750 m左右,寬度2~26 m,局部礦化較強,可見孔雀石、黃銅礦、黃鐵礦等礦化。Ⅰ礦帶總體走向近45°,傾向NW,傾角60°~80°。現將主要礦體Ⅰ1特征詳述如下:

Ⅰ1銅礦體位于礦區的西南部,礦體嚴格受斷裂F1的控制,產在斷裂F1上盤的破碎帶中,地表礦體形態呈脈狀。礦體總體走向50°~70°,傾向NW,傾角60°~80°。地表由TC08,TC09,TC10,TC11,TC13,TC14控制,控制長約700 m,深部由ZK04,ZKO6,ZK07控制,控制斜深97~161 m。礦體真厚度一般在1.35~35.70 m之間,平均真厚度為6.95 m,厚度變化系數為145.11%,厚度變化不穩定。沿走向,礦體具有中間膨大,兩端收斂特征;沿傾向,礦體厚度變化相對較穩定,僅02線,礦體自上而下厚度逐漸變窄(圖2)。賦礦巖石為破碎英云閃長巖和石英巖,銅品位一般在0.41%~2.01%之間,平均品位為0.77%,礦石品位沿走向和傾向變化不大,變化系數為64.21%,品位變化較均勻。礦體地表出露標高+4 104~+4 235 m;賦存標高+4 007~+4 235 m。

圖2 哈茨譜山北銅鉛銀金多金屬礦第2勘探線剖面圖

3.1.2Ⅱ礦帶鉛多金屬礦體特征

Ⅱ礦帶位于礦區東南部,共圈定21條礦體。受近SN向F5斷裂控制,礦體地表形態簡單,呈脈狀。Ⅱ礦帶地表出露長度450 m左右,4 052 m中段鉛礦帶長度約520 m,寬度10~30 m,局部礦化較強,可見孔雀石、黃銅礦、黃鐵礦、方鉛礦等礦化,其他地段僅見碎裂狀黑色蝕變。鉛礦帶總體走向近SN,傾向E,傾角30°~55°。Ⅱ1礦體內包含3種礦石類型,分別是Pb,PbAg,PbZn。現分礦石類型敘述如下:

(1)Ⅱ1Pb礦體。位于礦區Ⅱ礦帶內,礦體出露于地表,受近SN向F5斷裂控制,礦體地表形態簡單,呈脈狀或者透鏡狀,由4條探槽、7條穿脈(+4 052m中段)和3個鉆孔控制,總體走向350°~13°,傾向80°~103°,傾角30°~55°,自110~106線產狀上部較陡,下部較緩。礦體地表出露長度約390 m,地表最寬處17 m,真厚度一般在1.03~6.65 m之間,平均真厚度為3.41 m,厚度變化系數為63.25%,厚度變化較穩定。礦體在+4 052 m坑道106~102線之間(圖3),沿走向具分支復合的特點。沿傾向最大延深控制280 m,110~106線,礦體變化穩定,106~101線,礦體厚度逐漸變厚,102線地表到深部礦體厚度逐漸變窄。賦礦巖石為碎裂巖(原巖英云閃長巖),鉛品位一般在0.32%~2.30%之間,平均品位為0.72%,礦石品位沿走向和傾向變化不大,變化系數為68.28%,礦石有用組分變化均勻,并伴生有益的金、銀等元素,其中伴生金平均品位為0.25×10-6,伴生銀13.65×10-6,礦體連續性較好。礦體地表出標高+4 084~+4 160m;賦存標高+3 970~+4 160m。

圖3 哈茨譜山北銅鉛銀金多金屬礦第102勘探線剖面圖

(2)Ⅱ1PbAg礦體。位于礦區Ⅱ礦帶內,礦體出露于地表,其受近SN向斷裂F5控制,礦體地表形態簡單,呈脈狀,由2條探槽、3條穿脈(+4 052 m中段)和1個鉆孔控制,總體走向350°~10°,傾向80°~100°,傾角38°~55°。礦體地表出露長度約190 m,地表最寬處9 m,真厚度一般在1.13~7.68 m之間,平均真厚度為2.84 m,厚度變化系數為81.03%,厚度變化穩定。礦體在+4 052 m坑道106~102線之間,沿走向具分支復合的特點。沿傾向最大延深控制210 m,102線地表到深部礦體厚度逐漸變窄。賦礦巖石為碎裂巖(原巖為英云閃長巖),鉛品位一般在0.75%~3.81%,平均品位為2.61%,變化系數為50.23%;銀品位一般在(50.06~105.68)×10-6之間,平均品位為89.92×10-6,變化系數為26.04%,礦石品位沿走向和傾向變化不大,礦石有用組分變化均勻,并伴生有益的金元素,伴生金平均品位為0.23× 10-6。礦體地表出露標高+4 124~+4 156 m;賦存標高+3 970~+4 156 m。

(3)Ⅱ1PbZn礦體。位于普查區Ⅱ礦帶內,礦體出露于地表,受近SN向F5斷裂控制,礦體地表形態簡單,呈脈狀,由TC102控制,產狀95°∠45°。礦體鉛垂厚度2.71 m,真厚度1.92 m。賦礦巖石為碎裂巖(原巖英云閃長巖),鉛平均品位0.90%,鋅平均品位1.29%。并伴生有益的金、銀等元素,其中伴生金平均品位為0.10×10-6,伴生銀27.52×10-6。礦體圍巖主要是碎裂狀英云閃長巖等,普遍發育硅化,局部發育碳酸鹽化、綠簾石化、黃鐵礦化,基本無夾石。礦體地表出露標高+4 134~+4 136 m;賦存標高+4 093~+4 136 m。

3.2礦石質量

3.2.1礦石礦物特征

礦石成分比較簡單,主要礦石礦物有黃銅礦、方鉛礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦,脈石礦物有方解石、石英、綠泥石等。

(1)礦石的礦物成分

黃銅礦:他形—半自形粒狀,粒度變化大,在0.01~0.30 mm之間,粗大者可達0.6 mm左右,呈浸染狀、粒狀或不規則狀集合體分布于礦石中,被后期銅藍、褐鐵礦沿邊緣進行交代。黃銅礦常與黃鐵礦、磁黃鐵礦等共生。

方鉛礦:他形粒狀、不規則粒狀,多以粒狀集合體產出,粒度變化大,一般在0.01~1.52 mm之間,主要呈不均勻浸染狀分布于脈石中,被后期銅藍及鉛的氧化物類所交代。方鉛礦常與黃銅礦、黃鐵礦共生。

黃鐵礦:半自形—自形,呈粒狀和立方體晶形,早期黃鐵礦較自形,晚期呈半自形,粒度為0.1~1.5 mm,以細粒為主散布于礦石中,也常見單礦物脈或與其他礦物一起的細脈,沿巖石裂隙分布。

磁黃鐵礦:他形—半自形粒狀,粒度在0.05~0.1mm之間,呈稀疏浸染狀和細脈浸染狀分布。

(2)脈石礦物

方解石:為晚期的礦物。多呈白色、灰白色,大多數為他形,以細脈狀產出,分布于礦脈及兩側小裂隙中。

綠泥石:為分布次于石英的脈石礦物,多呈灰綠色不規則片狀,沿長石的邊緣、裂隙分布。

3.2.2礦石化學成分特征

礦石品位Cu一般在0.41%~6.48%,最高58.40%,平均1.06%;Pb一般在0.30%~2.61%,最高14.89%,平均1.10%;Zn一般在0.66%~1.51%,最高2.81%,平均0.96%;Ag一般在51.04~106.80× 10-6,最高216.99×10-6,平均89.02×10-6;Au一般在(0.05~0.40)×10-6,最高4.57×10-6,平均0.19× 10-6。所以,該類型多金屬礦以Pb,Zn,Ag,Au為主要有益共生組分;Au,Ag在局部地段僅為伴生組分,Ag含量與Pb含量有較密切的正相關關系。

根據組合分析結果,Cu為0.004%~0.189%,平均0.051%;S為0.049%~6.191%,平均0.769%;W為(2.25~115.36)×10-6,平均29.36×10-6;Sn為(1.55~70.12)×10-6,平均15.33×10-6;Mo為(1.17~25.53)×10-6,平均4.41×10-6;Ni為(0.21~81.82)× 10-6,平均10.66×10-6;Co為(2.40~49.48)×10-6,平均12.97×10-6;As為0.01%~2.54%,平均0.53%。

通過基本分析和組合分析表明,礦石有用組分為Pb,Cu,Zn,Ag,Au;有害組分是SiO2,S,As。其中As與黃鐵礦成正比,含量稍微偏高,其他有害組分含量都較低可滿足銅鉛多金屬礦的工業要求。

3.3礦石結構、構造

礦石主要為自形晶結構或自形粒狀結構,主要是方鉛礦、黃銅礦、黃鐵礦常呈他形—半自形粒狀、粒狀單晶產出。碎裂-角礫結構:常形成于構造角礫巖中,鉛鋅礦常沿構造裂隙或角礫間呈細脈狀充填。脈狀充填結構:方鉛礦、閃鋅礦常沿構造裂隙或角礫間隙呈細脈狀充填。鉛多金屬礦體大部分為他形—半自形粒狀結構。礦石構造主要為塊狀構造,浸染狀構造,碎裂狀構造、網脈狀構造、條帶狀構造、星散狀構造。鉛多金屬礦體大部分為塊狀構造和浸染狀構造。

專業相關課程中第一步是基于案例教學模式。此環節中的案例可以是課本中優秀案例或以往教學過程中的教學資源,意在培養引導學生發現、分析、解決問題的能力,理論與實踐結合的橋梁,在討論分析案例過程中引導學生發現問題,將問題進行整合。教學資源整合是此環節中的核心,每一輪課程結束都會生成一套完整教學資源供下一輪師生挖掘分析,將各類優秀教學案例進行整理匯總形成優秀立體的資源庫供學生選題使用。學生在資源庫中選取自己感興趣的案例進行分析自主學習,此過程需要教師對學生選取的案例進行跟蹤輔導,拓展思考。

3.4礦體圍巖及夾石

礦體以晚志留世蝕變英云閃長巖為圍巖,以破碎帶為容礦部位,礦石多呈浸染狀,礦體脈狀與圍巖呈漸變關系,少有夾石。賦礦圍巖中多見碳酸鹽化、褐鐵礦化、硅化、黃鐵礦化、高嶺土化,零星黃銅礦化。

4 礦床成因及找礦標志

4.1礦床成因

礦床嚴格受斷裂構造控制,均發育在構造破碎帶中,圍巖為英云閃長巖、玄武安山巖。礦體形態呈脈狀、透鏡狀。晚三疊世鄂拉山組火山巖廣泛噴發,含少量成礦元素的火山熱液沿火山巖體外接觸帶上的NE向和近SN向2組斷裂貫入,使構造巖發生硅化、黃鐵礦等蝕變,該次蝕變礦化微弱,伴隨斷裂活動[6]。隨后火山期后含礦熱液繼續聚集,并沿著普查區內NE向和近SN向這2組貫穿到巖體里的斷裂發生運移,然后貫入到斷裂破碎帶和次一級裂隙中,發生充填交代作用[7],形成目前普查區內的銅礦體和鉛多金屬礦體。隨著時間的推移,地殼的上升,風化剝蝕作用下,礦體出露于地表。

從以上分析可看出,該區主要礦體的形成是多期次復合疊加的綜合產物,最終經火山期后汽水熱液交代和貫入而結束。成礦溫度大致經過高溫—中溫—低溫逐漸過渡,礦體主要形成于中低溫環境[8-9]。成礦階段大致經過前期巖漿期后熱液和斷裂活動期,此階段發生大規模的硅化作用,伴有微弱的硫化物礦化;第二階段為火山熱液期,此階段發生一定的硅化作用(局部形成石英脈),伴有多金屬硫化物礦化;第三階段是火山期后汽水熱液期,該階段發生較強的Cu,Pb多金屬礦化,并且發生較強的碳酸鹽巖等蝕變[10]。該礦床為中—低溫火山期后熱液型礦床[11]。

4.2找礦標志

礦區內銅鉛多金屬礦嚴格受斷裂構造控制,位于晚志留世英云閃長巖中,其主要找礦標志如下:

(1)主要礦體處于晚三疊世鄂拉山組火山巖外接觸帶上,區域上具時空聯系的該類火山巖體成為重要的找礦目標。

(2)規模礦體主要發育在斷裂構造中,且在該區NE向、SN向構造中,多金屬礦化發育,在普查區及外圍NE向、SN方向的斷裂構造為該區重要的找礦靶區。

(3)鉛及多金屬礦體出露地表大多已氧化,具明顯的灰黑色地貌特征,由于硅化較強,部分地段表現為正地形。

(4)鐵帽和鉛華是找礦重要標志。

(5)Pb,Zn,Ag,Cu礦(化)體的主要蝕變是硅化。明顯的礦化有方鉛礦化、孔雀石化。這些蝕變礦化是找礦的直接標志。

5 結論

(1)都蘭縣哈茨譜銅鉛多金屬礦地處秦祁昆晚加里東造山系、東昆北造山帶、祁漫塔格-都蘭造山亞帶的東段,區內地層、構造、巖漿巖發育。

(2)Ⅰ礦帶銅礦體地表出露長度750 m左右,寬度2~26 m,控制標高約在+3 970~+4 240 m之間;Ⅱ礦帶地表出露長度450 m左右,4 052 m中段鉛礦帶長度約520 m,寬度10~30 m,控制標高約在+3 970~+4 165 m之間。

(3)該文對哈茨譜山北銅鉛多金屬礦床的區域地質背景、成礦地質特征、礦床特征、礦石質量和礦床成因進行了分析論述,認為該礦床為中—低溫火山期后熱液型礦床。

[1] 青海省地質礦產勘查開發局,青海省地質調查院.青海省大地構造圖說明書(1∶100萬)[M].青海:中國地質調查局,2006:56-58.

[2] 孫崇仁.青海省巖石地層[M].武漢:中國地質大學出版社,1997:94-95,169-170.

[3] 李德發,倫志強.青海省區域地質志[M].北京:地質出版社,1991:6-8.

[4] 劉銘,張偉.青海省都蘭縣洪利鉛鋅礦床地質特征及找礦標志[J].山東國土資源,2014,30(1):28-33.

[5] 孟祥偉,陳華國,張英梅,等.山東省蘭陵縣車輞地區銅鉛多金屬礦地質特征及找礦標志[J].山東國土資源,2015,31(10):23-26.

[6] 姚德剛,趙環金,賀業峰.新疆尼勒克縣喀英地區鉛鋅礦礦地質特征及成因[J].山東國土資源,2011,27(9):16-20.

[7] 王彥明,李軍,張國權.青海省都蘭縣郭勒子銅礦區地質特征及找礦前景淺析[J].山東國土資源,2015,31(8):11-15.

[8] 周顯強,宋友貴.青海都蘭地區礦田構造與控礦特征[M].北京:地質出版社,1996:1-26.

[9] 肖文進.青海都蘭吉給申地區銅鉛鋅多金屬礦床地質特征及找礦方向[J].礦產與地質,2009,23(1):52.

[10] 楊鉆云,雍自權,榮光華,等.青海省都蘭察汗烏蘇地區銀、鉛等多金屬礦找礦前景分析[J].新疆地質,2006,24(2):197-201.

[11] 翟裕生,姚書振.礦床學(第三版)[M].北京:地質出版社,2011:96-112.

Study on Geological Characteristics and Origin of Cu-Pb-Ag-Au Polymetallic Deposit in Northern Hacipu Mountain in Dulan County of Qinghai Province

LIU Chuanpeng

(No.7 Exploration Institute of Geology and Minerl Resources,Shandong Linyi 276006,China)

Hacipu Mountain North Area is located in east of Dulan county in Qinghai province.Its geotectonic location is in east part of Qinqikun late Caledonian orogenic belt,north part of Kunlun orogenic belt,and east part of Qimantage-Dulan sub-orogenic belt.Tectonic and magmatic activities are strong in this area.Cu-Pb-Ag-Au polymetallic deposit occurred in late Silurian tonalite.Ore production was strictly controlled by fractural structures,and superimposed by the volcanic hydrothermal.Ore bodies are vein and lenticular type.Through analysis and study on mainland layers,ore-controlling structures,intrusive rocks,geological characteristics and ore quality,it is regarded that this deposit is a medium-low temperature after the volcanic hydrothermal type copper lead polymetallic deposit.

Cu-Pb-Ag-Au polymetallic deposit;geological characteristics;origin study;prospecting symbols;Dulan county in Qinghai province

P618.2

A

2015-11-24;

2016-01-04;編輯:陶衛衛

劉傳朋(1981—),男,河南新鄉人,工程師,主要從事礦產資源勘查工作;E-mail:liuchuanpeng666@163.com