精心設計實驗 助力概念學習

——以《透鏡》實驗探究教學為例

蘇 敏 袁海泉

(1. 鎮江科技新城實驗學校,江蘇 鎮江 212000;2. 蘇州大學物理與光電能源學部,江蘇 蘇州 215000)

?

精心設計實驗助力概念學習

——以《透鏡》實驗探究教學為例

蘇敏1袁海泉2

(1. 鎮江科技新城實驗學校,江蘇鎮江212000;2. 蘇州大學物理與光電能源學部,江蘇蘇州215000)

本文以“透鏡”教學為例,利用學生對實驗探究的濃厚興趣,抓好實驗教學,幫助學生形成清晰的物理概念,掌握準確的物理規律.

透鏡;概念學習;實驗探究

1 物理實驗是概念學習的基礎

物理概念反映了物理現象和過程的本質屬性,物理規律是物理現象或過程的本質聯系在一定條件下必然發生、發展和變化的反映.形成概念、掌握規律往往都要經歷一個由具體到抽象,再由抽象到具體的過程.很多時候,教師會選擇從具體情境引入,通過觀察、實驗、討論等方法引導學生形成物理概念和規律,分析概念的內涵和外延,再將規律應用于實際,解釋蘊藏在生活中的物理現象,最后通過練習強化和鞏固習得的概念和規律.但是概念和規律的學習并非一蹴而就,教師常常會發現,對于某個知識點自己感覺講得很清楚,學生卻總是反復錯,原因在于概念的形成、規律的學習具有復雜性.首先,從注意的角度來說,Broadbent的過濾器理論指出:人的注意是有限的,在外界紛繁的刺激中,它總是選擇更強的刺激.在物理課堂中,反映事物本質屬性的刺激卻并非都是最強的.其次,學生錯誤的前概念會干擾概念的形成和規律的掌握,產生負遷移.此外,相類似的概念會使學生混淆不清,忽略它們在本質屬性上的差別.當然,教材的編寫和教師的講解也會直接影響學生概念、規律的學習.

要想形成清晰的概念,準確地掌握規律,一個很重要的方法就是加強實驗教學.實驗教學是物理教學中常用的方法,它既是物理教學的基礎,又是物理教學的內容,而不僅僅是一個工具.人們認識世界往往是從感覺入手,實驗操作可以對各個感官產生綜合的刺激,讓學生獲得豐富的感性認識.這些感性認識是思維進行信息加工的原材料,是概念形成的基礎,準確而深刻的感性認識在進一步學習中可以順利地上升為正確的理性認識,而模糊甚至有偏差的感性認識只能帶給學生錯誤的認知,讓學生多走彎路.所以,雖說在初中階段,機械記憶、反復做題也能夠使學生在考試中取得不錯的成績,但是經過精心設計后的課堂與簡單引入、粗略介紹、反復操練的課堂相比,學生的學習物理概念和規律的有效性是不一樣的.

2 基于實驗探究的概念教學設計

本文以蘇科版《透鏡》一節為例,探討實驗設計對形成概念和掌握規律的積極作用.

2.1對往屆學生的學情分析

在透鏡這一節中最大的難點就是兩種透鏡對光路的會聚或發散作用,說起來很容易,圖畫起來也很清晰,但學生學習時常常會出現一種典型錯誤——因為凸透鏡是會聚透鏡,所以最終能使光線會聚到主光軸上的一定是凸透鏡,反之,因為凹透鏡是發散透鏡,因此能使光線沿著主光軸的方向發散的透鏡就一定是凹透鏡,這種斷章取義的思維導致結果完全背離了真相.歸根結底,還是學生對會聚或發散這兩個概念的內涵不甚清晰,他們把這里的會聚或發散作用看成了一種結果性的描述,以主光軸為參照物,凸透鏡的會聚作用一定可以使最終的折射光線會聚到主光軸,而凹透鏡的發散作用則必然會使最終的折射光線沿著主光軸發散.殊不知,這里的會聚或發散作用其實是一種過程性的描述,它強調的是光線通過透鏡這個過程,同樣是以主光軸為參照物,通過凸透鏡時,折射光線一定會比原來的入射光線要會聚一點,但是這種會聚的程度并不一定導致最終的折射光線一定會聚到主光軸,而通過凹透鏡時,后來的折射光線也會比原來的入射光線要發散一點,同樣這種發散并不是說一定可以沿主光軸方向發散.因此在教學過程中,面對學生的這種錯誤,筆者不厭其煩地強調:這里的會聚(發散)作用,是后來的折射光線與原來的入射光線之間的對比,是整個折射過程的比較,而不是最終結果的會聚(發散).當然,最終大部分學生總能通過理解或記憶接受這個結論,但是學習效果顯然是不高的.

2.2學情背后的原因反思

針對此現狀,筆者進行了深刻的反思.記得在某次培訓中,一位專家指出:我們在教學中忙于補漏,卻不知這些漏洞正是來源于課堂.這句話令筆者感觸頗深,那么對于這個知識點來說,漏洞出在哪里?筆者認為是教師對書本內容的簡單挪用,書本中在透鏡對光路的作用這一活動環節給出的提示是一束平行于主光軸的入射光線,考慮到平行光是三種特殊光線中的一種,又是作圖題的常考知識點,而且對平行光的了解有助于后面焦點、焦距等術語的學習,所以在教學過程中探究透鏡對光路的作用時,教師往往傾向于引導學生使用平行于主光軸的一束光作為入射光線進行實驗,因而折射光路總是會聚于主光軸或者沿著主光軸的方向發散.新授課上簡單明了的光路給予學生直接而清晰的視覺刺激,后面關于特殊光線的反復作圖又頻繁地對學生進行強化練習,最終將學生腦中本是朦朧的意識上升到了穩定的認知層面.然而,在初識透鏡的過程中,便不斷地給學生以平行光的強化,如此一來,我們要如何讓學生了解非特殊光路,又如何讓學生真正理解會聚和發散的本質呢?

2.3重新編制的實驗設計

由于往年的教學設計給學生帶來不少困擾,筆者對這種常規的教學設計進行了改進.

活動1:引入透鏡,辨別透鏡.

師:我們班上有很多同學都戴著眼鏡,老師今天也給大家準備了副眼鏡(老花鏡),它們都屬于我們今天要學習的透鏡.但是,這兩種眼鏡有什么差別呢?摘下你們的眼鏡,大家動手比一比,看看你們能找到哪些不同點?

生:小組合作,討論、思考、回答:① 可以用手摸,看厚薄;② 可以用來看東西,觀察像是放大還是縮小(追問學生是怎么看的,提前滲透透鏡成像的多樣性).

師:根據外形的差別,我們可以把透鏡分成兩類,用凹凸透鏡來表示的話,中間厚邊緣薄的是什么透鏡?中間薄邊緣厚的是什么透鏡?

生:分別是凸透鏡、凹透鏡.

師:利用它們不同的外形特征我們來判斷幾種透鏡(PPT呈現).同學們面前還有一紅一白的兩個透鏡,大家再來判斷一下它們分別是什么透鏡?(學生活動、思考.)

師:你們是通過什么方法來判斷的?(回顧辨別透鏡的方法.)

生:手摸、眼看.

師:透鏡在我們的生活中有著很廣泛的應用,比如剛剛提到的眼鏡,同學們還能想到哪些關于透鏡的應用?

設計目的:這個環節知識點比較簡單,讓學生認識透鏡,能夠根據兩種透鏡的差別辨別不同透鏡.因此,實驗的設計也比較簡單,引入單刀直入,活動由學生自主操作,自行總結.

活動2:探究透鏡對光路的作用

師:凸透鏡為什么可以成放大的像,凹透鏡為什么可以成縮小的像?光線在通過透鏡的過程中發生了什么光學現象?

生:折射.

師:那光線在通過兩種不同的透鏡以后傳播路徑是否一樣呢?接下來,我們共同探究兩種透鏡對光線的作用.首先請同學們拿出學案,各小組在圖中凸透鏡的左側任意畫兩條光線(考慮到學生會受到書本的干擾,筆者在展臺上大致比劃一下非特殊兩條光線,看似無心的手勢既是出于導向目的,更是期望在書本定勢的影響下能夠對學生起到些許干擾作用),然后小組成員用兩只激光筆同時沿著所畫光線的方向入射,其他成員觀察并畫出通過透鏡以后的光路,注意分工合作.對凹透鏡的探究也提出了同樣的要求.

學生通過小組合作,實驗、畫圖,大部分的小組還是使用了平行光進行探究,因為學生在潛移默化中總是熱衷于相信課本,不善于質疑.少數小組使用了非特殊的入射光線,畫出了另一種光路.

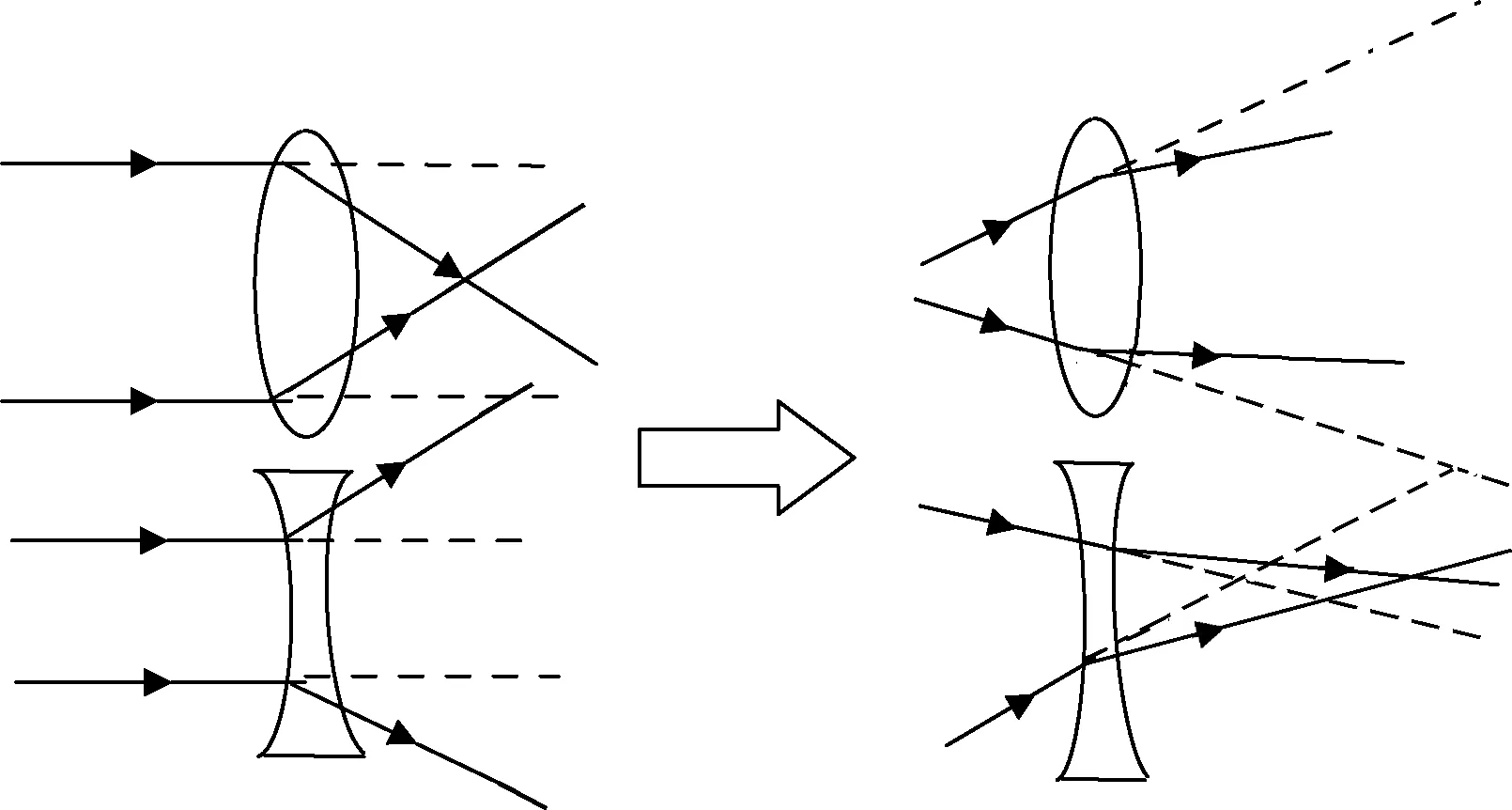

師:同學們看看投影上幾個小組的圖,它們大致相似,那我們來看看,和原來的傳播路徑相比,通過透鏡的光線是向中間會聚了,還是向兩邊發散了?(用實物展臺展示,同時在投影上用紅筆畫出原來的路徑,如圖1所示.)

圖1

生:會聚.

師:我們再來看看凹透鏡的光路圖,和原來的傳播路徑相比,通過透鏡的光線是向中間會聚了,還是向兩邊發散了?

生:發散.

師:老師這兒還有一幅和這些不怎么一樣的圖,請同學們還用這種方法判斷,從透鏡出來的光線是會聚了,還是發散了?

生:凸透鏡起會聚作用,凹透鏡起發散作用.

師:為什么老師要展示不同小組的圖,就一組不可以嗎?為什么?

生:不可以,多次實驗可以避免偶然性,得出普遍規律.

設計目的:透鏡對光路的作用是本節的重點和易錯點,因此對于這個探究環節的設計筆者做了很多思考,目的就是為了打破學生對會聚和發散的誤解.因為整個實驗過程除了器材提供受限定之外,其他都是開放的,所以學生的光路不盡相同.本節課實驗中使用的透鏡也很有講究,鑒于本節課所有光路圖都需要在紙上繪出,所以實驗室隨處可見的手持透鏡并不適合放置在紙面上,必須使用上下表面均為平面的柱透鏡.實驗操作完后,筆者在引導學生得出結論時,從特殊光線入手過渡到非特殊光線,由特殊到一般的思維過程最終使學生獲得了頓悟,對會聚和發散作用有了更加深刻和全面的認識,使學生對判斷方法更加游刃有余.除此之外,展示不同小組的圖像還幫助學生回顧了多次實驗的目的.

活動3:聚焦特殊光線,自學相關術語

師:為了使我們的結論更加完善,我們再來探究透鏡對特殊光線的作用.在學案上老師已經分別作出了三條平行光線(如圖2),請用剛才實驗的方法將激光筆沿著平行光射向透鏡,觀察并畫出通過兩種透鏡以后的光路(學生合作實驗、畫圖).

圖2

師:我們來看看大家的光路(展臺展示,回顧透鏡對光路的作用).

師:剛剛我們完成了平行光通過兩種透鏡的特殊光路圖,下面請同學們利用這兩幅圖,閱讀書本P85,自學有關透鏡的名詞.

師:通過剛剛的閱讀,同學們學會了哪些知識?

生:主光軸、光心、焦點、焦距.

師:現在右邊也有一束平行光照向凸透鏡,經過透鏡光路會怎樣?說明凸透鏡有幾個焦點?凹透鏡有幾個虛焦點?(學生小組討論,得出答案:平行光照向凸透鏡時會聚到主光軸,凸透鏡有2個焦點,凹透鏡有2個虛焦點.)

設計目的:人類認識世界總是由特殊到一般,再從一般到特殊.在這個半開放的環節,筆者由放到收,再次回歸對特殊光線的研究,之所以再次回歸特殊光線并且使用三條平行光,目的是為了和書本上“焦點與焦距”的圖片相匹配,學生若能通過實驗對此光路了然于心,那么接下來通過閱讀書本,自主學習諸如焦點、焦距、光心等術語便是水到渠成.考慮到前一階段大多數小組已經使用過這種特殊光線,那么這里再次做這個實驗是不是對前面活動的簡單重復?筆者認為并不是,因為在先前的活動中依靠的是學生主體的自主探究,部分學生雖然會選擇特殊光線,但他們往往是無意識的,因此在自行摸索的過程中,學生要做到目的明確、思路清晰、操作得當,在一幅圖上畫出這三條平行光并不容易.故筆者決定再次讓全體學生重溫特殊光線的作圖,為自主學習相關術語做好準備.

活動4:熟悉另外兩類特殊光線作圖

師:我們再回過頭來看看剛剛畫的圖,有一條光線非常特殊,大家發現了嗎?大家猜猜看,這條光線通過哪里?

生:發現了,通過光心.

師:是不是所有的過光心的光線方向都不變呢?同學們將光線沿任意方向射向光心試試.(學生合作實驗,畫圖驗證猜想.)

師:現在,有一束光從凸透鏡、凹透鏡的焦點入射,通過透鏡后光路會怎么樣?

生:平行于主光軸.

設計目的:特殊光線的作圖是常考知識點,為了順利過渡到此環節,筆者在前面的實驗環節中埋下了一個伏筆,那就是為何使用三條平行光而非兩條,多的其實就是那條通過光心的光線.待學生自學后,筆者便提出問題:在剛才的圖中有一條光線非常特殊,大家發現了嗎?熟悉術語以后的學生稍加觀察便可發現,是過光心的光線,因為通過透鏡時傳播方向不變,而這種不變是偶然還是必然,自然要繼續實驗的.因此,這一伏筆順利開啟了對過光心的特殊光線的研究.

活動5:總結辨別透鏡的方法

師:通過前面的學習,我們發現凸透鏡和凹透鏡在很多方面存在差異,同學們現在可以總結出哪些方法來辨別某一透鏡是凸透鏡還是凹透鏡呢?小組討論,并說說你們方法的優點是什么?

生:摸、看、照.

設計目的:總結辨別透鏡的方法,在前面學習的基礎上,學生完全可以通過小組討論得出正確答案.

活動6:自學透鏡對光會聚和發散的奧秘

師:關于透鏡對光線的作用是本節課的重點內容,但是關于會聚和發散的奧秘其實用我們上一節的內容就可以得到解釋,請各小組閱讀教材,并合作完成學案的最后兩幅圖,解釋一下透鏡的會聚和發散作用.(學生閱讀教材,完成光路.)

設計目的:將本節課所學內容與已有認知掛鉤,讓學生在新舊知識的雙向聯系中將新知識納入到已有的知識結構中,加深對新知識的理解.

3 結束語

在以往的教學設計中,筆者照本宣科、按部就班,實驗不到位,使部分學生步入誤區,在個別知識點上反復出錯,而經過改進后的教學令學生學習物理概念和規律的過程順暢了許多,這其中實驗環節的處理至關重要.物理作為一門自然學科,理論和實驗是它的重要組成部分.實驗是理論的基礎,理論則為實驗提供支撐,二者相輔相成.學生的探究活動雖不及物理學家的科學探究,卻也可以對物理知識的學習起到良好的作用,在教學過程中,學生對物理實驗總是保有激情.作為教師,我們當以此為立足點,抓好實驗教學,幫助學生形成清晰的物理概念,準確掌握物理規律.

[1] 許國梁.中學物理教學法[M].北京:高等教育出版社,1993.

[2] 謝麗.關于部分中學物理概念的定義及教學誤區的案例分析研究[D].蕪湖:安徽師范大學,2012.

[3] 毛金華.非常規實驗提高初中物理概念教學有效性的行動研究[D].上海:華東師范大學,2011.

[4] 周小奮.基于“原始物理問題”的教學設計——以“透鏡”為例[J].物理教師,2014,35(10).

[5] 王建新.初中物理概念教學和“實驗—探究”模式[D].上海:華東師范大學,2006.