南昌市農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)碳源/匯及碳足跡分析

楊蕊菲

(江西財經(jīng)大學(xué),江西 南昌 330013)

南昌市農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)碳源/匯及碳足跡分析

楊蕊菲

(江西財經(jīng)大學(xué),江西 南昌330013)

運用南昌市2003~2013年主要農(nóng)業(yè)經(jīng)濟作物、農(nóng)業(yè)投入等統(tǒng)計數(shù)據(jù),對該市的農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)進行碳源/匯估算,并將各類具體因素與碳排放量及碳吸收量用SPSS17.0做相關(guān)性分析,得到以下結(jié)論:近年南昌市的碳排放量總體呈上升趨勢,從2003年的713萬t增加至2013年的909萬t,播種面積及化肥使用量是其主要影響因素并與其呈顯著正相關(guān)關(guān)系。南昌市碳吸收量總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增加狀態(tài),從2003年的118萬t增加至2013年的226萬t,稻谷、花生和豆類等農(nóng)作物產(chǎn)量是碳吸收量的主要影響因素。碳足跡呈現(xiàn)平穩(wěn)下降趨勢,可見南昌市農(nóng)田系統(tǒng)種植結(jié)構(gòu)是有利于增強農(nóng)田系統(tǒng)談吸收功能穩(wěn)定增長趨勢的。

碳排放;碳吸收;碳足跡

當(dāng)前,氣候變化以全球變暖為主要特征已成為公認的事實,而人類活動是引發(fā)溫室氣體中大氣排放從而導(dǎo)致氣候變暖的重要因素。這些因素中與人類活動關(guān)連最密切的農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)就是陸地生態(tài)系統(tǒng)的主要形成成分。其中,一方面在溫室氣體排放源中,許多氣體都是從農(nóng)業(yè)活動及其相關(guān)過程中演化而來的;另一方面,全世界的農(nóng)田亦是極大的碳庫,農(nóng)田的碳儲量為170Pg,占比為全球陸地碳儲量總量的10%以上。這說明農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)具有很大的固碳能力,在此基礎(chǔ)上,國內(nèi)外都陸續(xù)開展了關(guān)于農(nóng)田系統(tǒng)碳源匯問題的探究,但在國內(nèi),鉆研農(nóng)田土壤碳方面較多而鉆研農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)碳源匯功能的評估及綜合估算則較少。本研究通過對2003~2013年南昌的農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)中主要農(nóng)作物的碳吸收量以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動中碳排放量的估計,得出結(jié)果后用以分析南昌農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)碳源匯的影響因素,以期以更小地誤差提供農(nóng)業(yè)源碳排放的清單,為南昌農(nóng)業(yè)生產(chǎn)固碳減排及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供合理科學(xué)的依據(jù)。

1 材料與方法

1.1數(shù)據(jù)來源

2003~2013年的農(nóng)業(yè)機械總動力、柴油用量、化肥農(nóng)藥使用量、地膜使用量、有效灌溉面積等農(nóng)業(yè)網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)均分別來自各年份的《江西省統(tǒng)計年鑒》。

1.2研究方法

(1)農(nóng)田系統(tǒng)碳源/匯判定。在聯(lián)合國氣候變化框架公約中,碳源指的是向大氣排放溫室氣體、氣溶膠或者有排放溫室氣體征兆的過程或活動;碳匯指的是將溫室氣體從大氣這個整體中移開除去的任一一個進程、活動或者是機制。農(nóng)田體系是一個開放性的系統(tǒng),在農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)碳源/匯的探究中,不單要考慮其碳排放和消化能力,也要剖析核算農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)的碳足跡效應(yīng)。人們通過勞動使得農(nóng)田系統(tǒng)向有利于人類發(fā)展的方向前進,為了使得農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)保持平衡并能維持可觀的生產(chǎn)力水平,人類必須通過各種途徑投入生產(chǎn)力及化石燃料等能源及物質(zhì)。因此,對碳循環(huán)方面而言,農(nóng)田生產(chǎn)過程其實是碳輸入輸出過程。文章將主要的碳源定為認為農(nóng)田生產(chǎn)過程中投入的主要導(dǎo)致碳排放類型,如農(nóng)業(yè)柴油的投入、農(nóng)膜的使用等等;并且將主要碳匯的類型定為在主要農(nóng)作物的生長期期間中對碳的吸收。

(2)農(nóng)田系統(tǒng)碳排放量估算。農(nóng)業(yè)用地的碳排放主要來源于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動,如農(nóng)業(yè)投入、化肥、農(nóng)藥使用等項目帶來的碳排放量,其計算公式如下:

式中:E為農(nóng)田系統(tǒng)碳排放量;Ef、Ep、Em、Ee、Ei、Ee分別指的是化肥的生產(chǎn)和使用、農(nóng)藥的生產(chǎn)和使用、農(nóng)膜的生產(chǎn)和使用、翻耕時破壞的土壤有機碳庫、灌溉時造成的損失,柴油在生產(chǎn)和使用過程中所有的碳排放量。具體的各項碳排放量的計算公式見下列公式:

式中:Gf為化肥施用量;a=0.8956kg/kg

式中:Gp為農(nóng)藥使用量;b=4.9341kg/kg

式中:Gm為農(nóng)膜使用量;c=5.18kg/kg

式中:Ar為農(nóng)作物種植面積;We為農(nóng)業(yè)機械總動力;d=16.47kg/hm2;f=0.18kg/kW

式中:Ai為灌溉面積;g=266.48kg/hm2

式中:Gs為農(nóng)業(yè)柴油用量;j=0.5927kg/kg

(3)農(nóng)田系統(tǒng)碳吸收量估算。文章設(shè)定農(nóng)田系統(tǒng)中所有農(nóng)作物在其生育期間內(nèi)對碳的吸收量為Ct,那么公式如下:

式中:Cf為i類農(nóng)作物在光合作用中吸收的碳;YW為i類農(nóng)作物的經(jīng)濟產(chǎn)量;H為i類農(nóng)作物所對應(yīng)的具體的經(jīng)濟系數(shù)。南昌市主要農(nóng)作物的碳吸收率及其經(jīng)濟系數(shù)如表1所示。

表1 南昌市主要農(nóng)作物的碳吸收率(Cf)以及經(jīng)濟系數(shù)(H)

(4)農(nóng)田系統(tǒng)碳足跡核算。碳足跡是在生態(tài)足跡的概念這一基礎(chǔ)上產(chǎn)生的,是指某一種活動在其生命周期內(nèi)全部的碳排放總量,碳足跡作為人類生活活動對環(huán)境影響大小的衡量尺度,近幾年來已成為國內(nèi)外進行生態(tài)研究的新興熱點領(lǐng)域,其公式如下:

CF=E×(S/Ct)NEPa=Ct/S

式中:CF表示碳足跡;E表示的是農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)范圍中的碳排放量;S表示耕地面積;Ct是指農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)中所有農(nóng)作物在其生育期間內(nèi)對碳的吸收量;NEPa是指每種農(nóng)作物所對應(yīng)的固碳能力。

2 結(jié)果與分析

(1)南昌市農(nóng)田系統(tǒng)碳排放量變化分析。由統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)可知,南昌市的碳排放量總體呈上升趨勢,從2003年的759萬t增加至2013年的1055萬t,累計增加近300 萬t,增幅達到39.51%,年均遞增3.59%。其中2004~2007年上升較平緩,2009~2010年碳排放量略微下降。播種面積總體變化平緩,2003~2008年呈平緩增加狀態(tài),2008~2012年呈現(xiàn)“V”型變化;機械總動力上升趨勢明顯,從2003年的22萬kW增加值2013年的98萬kW,說明南昌市近十年對農(nóng)業(yè)機械動力的投入力度較大;柴油用量在2003~2006年呈凸型變化,與2006年跌入最低值23 萬kW后一直呈現(xiàn)平緩上升趨勢。化肥用量在2003~2006年之間增加相對較快,從9萬t增加至近13萬t,2006年之后并無明顯變化,一直保持在13萬t左右,農(nóng)藥用量一直無明顯變化;地膜用量在2005年之間均保持平穩(wěn),而2006年增加一倍以上用量,之后無明顯變化。

表2 南昌市生態(tài)系統(tǒng)各類影響因素與碳排放量的相關(guān)性

從表2中可以看出,南昌市農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)的碳排放量與播種面積、化肥使用量、地膜用量、機械總動力及農(nóng)藥用量具有顯著正相關(guān)關(guān)系,其中與播種面積的相關(guān)系數(shù)為1.000,與機械總動力、化肥用量及地膜用量的相關(guān)系數(shù)均為0.7以上,與農(nóng)藥用量的相關(guān)系數(shù)為0.609,而與柴油用量的相關(guān)關(guān)系并不顯著。由此可見,播種面積、化肥用量、地膜用量、機械總動力及農(nóng)藥用量是影響碳排放的主要因素。

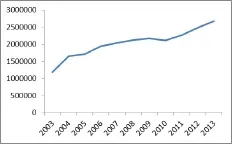

(2)南昌市農(nóng)田系統(tǒng)碳吸收量變化的分析。圖1可知,南昌市碳吸收量總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增加狀態(tài),從2003年的118萬t增加至2013年的226萬t,累計增加108萬t碳吸收量,增幅達到91.53%,年均增加8.32%,其中,在2007~2010年無明顯變化,在2007年之前及2010年之后上升趨勢相對較明顯。

圖1 南昌市農(nóng)田系統(tǒng)碳吸收量變

稻谷的碳吸收量是增加速度最快同時也是南昌市生態(tài)系統(tǒng)碳吸收量的主力軍,十一年中單股的碳吸收量總體呈現(xiàn)上升狀態(tài),累計增加13萬t左右;與此相反,小麥的碳吸收量卻呈逐年下降趨勢,2003年小麥的碳吸收量為1495t,而在2013年小麥的碳吸收量為283t;玉米在2003~2008年的碳吸收量逐年減少至247t,在2009年之后迅猛增加到10265t;花生的碳吸收量在2012年之前平均每年增加0.3萬t左右,而在2013年突然下降至1.4萬t左右;棉花的碳吸收量在08年之前保持在0.45t左右,之后驟然增加直到2013年的2.5萬t左右;甘蔗、豆類及薯類的碳吸收量增加幅度小且表現(xiàn)平穩(wěn);最后,其他經(jīng)濟作物的碳吸收量相對比較少。

表3 南昌市主要經(jīng)濟作物農(nóng)產(chǎn)量與碳吸收量的相關(guān)性

從表3中可以看出,碳吸收量與稻谷、玉米、花生、棉花、甘蔗、豆類及薯類經(jīng)濟作物的產(chǎn)量呈顯著正相關(guān)性,其中與稻谷、甘蔗、豆類及薯類的相關(guān)系數(shù)均在0.9以上,與玉米、花生和棉花的相關(guān)系數(shù)在0.7以上,從固碳的角度出發(fā),應(yīng)增加這些農(nóng)作物的耕種面積;南昌市碳吸收量與小麥及其他糧食作物的產(chǎn)量呈顯著負相關(guān)性,其中與小麥的相關(guān)系數(shù)為-0.910,與其他糧食作物的相關(guān)系數(shù)為-0.665,碳吸收量與麻類經(jīng)濟作物的產(chǎn)量并無顯著相關(guān)性,主要是因為這些農(nóng)作物在南昌市耕作面積較小,農(nóng)產(chǎn)量低導(dǎo)致了碳吸收量相對較弱。由此可知,優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品耕作結(jié)構(gòu)提高農(nóng)產(chǎn)品單位面積產(chǎn)量,同時提高化肥農(nóng)藥等的使用效率,加強植樹造林多種植有機食品,是提高區(qū)域固碳能力的有效方法。

(3)南昌市農(nóng)田系統(tǒng)碳足跡分析。從圖2中可以了解到,南昌市近十一年的碳足跡從時間上看,最高為2003年的296.17萬hm2,最低為2013年221.67萬hm2,在2009年出現(xiàn)過一次小起伏,雖然耕地面積、化肥農(nóng)藥等資源的大量投入增加了南昌市的碳排放量,但是稻谷、玉米、棉花等農(nóng)作物的持續(xù)增加大大地提高了南昌市農(nóng)田系統(tǒng)的碳吸收量,總體上南昌市的碳足跡在近十年來反映出平穩(wěn)的同時略有下降趨勢。為有效減少碳足跡,在農(nóng)田系統(tǒng)方面應(yīng)積極采取措施使得碳排放逐步較少的同時農(nóng)田固碳能力能逐步提高。

圖2 南昌市農(nóng)田系統(tǒng)碳足跡變化

3 討論

通過對南昌市近十一年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以估算出南昌市的碳排放量、碳吸收量及碳足跡的具體數(shù)值,從而可以看出碳吸收量遠遠小于碳排放量,這表明南昌市的碳匯能力不足以補償碳排放,南昌市的農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)固碳能力較弱最終造成了碳赤字。可從兩方面著手緩解這類現(xiàn)象,一方面,控制南昌市農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)的碳排放量;另一方面,加強南昌市的農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)的碳吸收量刻不容緩。

具體來說,在控制碳排放量這一點上,可優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)減少農(nóng)田資源的浪費現(xiàn)象,政府企業(yè)提供贊助基金以供采購優(yōu)質(zhì)機械提高農(nóng)業(yè)耕作活動和工業(yè)能源消費的效率,多使用天然肥料適量減少化肥農(nóng)藥的使用量,降低單位面積碳排放;在加強碳吸收量這一點上,提高單位面積農(nóng)作物產(chǎn)量,加強植樹造林建設(shè),發(fā)展區(qū)域特色化農(nóng)作物種植,提高區(qū)域固碳效率、碳匯水平及碳補償能力。通過以上途徑,實現(xiàn)控制溫室氣體排放量,減少霧霾等空氣污染,促進低碳城市的發(fā)展。

文章用以判定碳源/匯的系數(shù)都是引用國外文獻中的相對應(yīng)系數(shù),并未根據(jù)本國實地情況進行適當(dāng)?shù)匦拚赡軐?dǎo)致估算結(jié)構(gòu)有一定誤差,不能很穩(wěn)妥的貼近南昌市實際水平,這有待在今后進一步加強研究。

[1]于穎.基于InTEC模型東北森林碳源/匯時空分布研究[D].哈爾濱:東北林業(yè)大學(xué),2013.

[2]錢曉雍.上海農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)碳源匯時空格局及其影響因素分析[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報,2011,(7):1460-1467.

[3]周陶,高明,謝德體,魏朝富.重慶市農(nóng)田系統(tǒng)碳源/匯特征及碳足跡分析[J].西南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2014,(1):96-102.

[4]張婷,蔡海生,張學(xué)玲.基于碳足跡的江西省農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)碳源/匯時空差異[J].長江流域資源與環(huán)境,2014,(6):767-773.

[5]劉英,趙榮欽,焦士興.河南省土地利用碳源/匯及其變化分析[J].水土保持研究,2010,(5):154-157+162.

Analysis of Carbon Source/sink and Carbon Footprint of Farmland Ecological System in Nanchang

YANG Rui-fei

(Jiangxi University of Finance And Economics,Nanchang,Jiangxi 330013,China)

Due to statistical data of agricultural economic crops and agricultural inputs in Nanchang city during 2003~2013,the carbon sources/sinks of farmland ecosystem were estimated,and all kinds of specific factors,carbon emissions and carbon absorption were analyzed with SPSS17.0,the following conclusions were obtained:In recent years,the total amount of carbon emission in Nanchang has increased,from 1 million 180 thousand tons in 2013 to 2 million 260 thousand tons in 2003,and rice,peanuts and beans and other crops yield is the main impact factors of carbon absorption.Carbon footprint showed a steady downward trend,it is seen that the planting structure of farmland system in Nanchang city is conducive to enhancing the stable growth trend of the carbon absorption function of farmland system.

Carbon emissions;Carbon absorption;Carbon footprint

S181

A

2095-980X(2016)04-0133-03

2016-03-06

楊蕊菲(1992-),江西九江人,碩士研究生,主要研究方向:經(jīng)濟統(tǒng)計專業(yè)。