利用針尖增強非彈性電子隧穿譜探測水的核量子效應

吳 凱

(北京大學化學與分子工程學院,北京分子科學國家實驗室,北京100871)

亮點HIGHLIGHTLIGHT

利用針尖增強非彈性電子隧穿譜探測水的核量子效應

吳凱

(北京大學化學與分子工程學院,北京分子科學國家實驗室,北京100871)

水無處不在,在人類的生產生活中發揮著必不可少的作用。然而,水的結構和許多反常物性至今仍無法被人所理解。水的復雜性主要源于水分子之間的氫鍵相互作用,人們通常認為氫鍵的本質是氫原子和氧原子之間經典的靜電作用力(O―H…O)。但是,由于氫核的質量很小,其量子特性往往不可忽視,氫核的量子隧穿和量子漲落將減弱經典勢壘對氫原子的限制,從而改變氫鍵相互作用強度和構型1。因此,經典的氫鍵圖像需要進行相應的量子修正。那么,氫核量子效應到底對氫鍵有多大的影響?或者說氫鍵的量子成分有多大?這個問題對于揭開水的奧秘至關重要。

水的核量子效應研究的常規手段是光譜、核磁共振、X射線晶體衍射、中子散射等譜學和衍射技術。然而,這些研究手段的空間分辨能力都局限在幾百納米到微米的量級,得到的信息往往是眾多氫鍵疊加在一起之后的平均效應。由于氫核的量子態對于局域環境的影響異常敏感,核量子態與局域環境之間的耦合會導致非常嚴重的譜線展寬效應,從而無法對核量子效應進行精確、定量的表征。基于掃描隧道顯微鏡(STM)的非彈性電子隧穿譜(IETS)是一種能夠在單分子水平上獲得振動信息的技術,它的出現突破了常規振動譜技術在空間分辨率上的瓶頸2。但和其他分子相比,水分子的IETS測量及其困難,主要原因在于水分子是閉殼層分子,它的前線軌道離費米能級非常遠,STM的低能隧穿電子很難與水分子發生相互作用,因此非彈性隧穿的概率幾乎可以忽略不計。

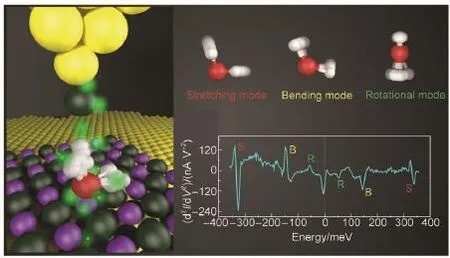

有理論表明,如果能將分子的前線軌道通過某種方式調控到費米能級附近,這時候隧穿電子與分子的振動將發生強烈的耦合,非彈性電子隧穿過程將有可能被共振增強,從而大大提高IETS的信噪比3。基于此,北京大學江穎課題組提出了利用功能化的STM針尖與水分子的耦合來調控水分子的前線軌道的思想,他們發現經氯原子修飾的STM針尖與水分子的最高占據軌道(HOMO)對稱性正好匹配,可以非常有效的將HOMO移動到費米能級附近,從而在國際上首次獲得了單個水分子的高分辨振動譜,并探測到單個水分子的拉伸、彎曲和轉動等振動模式。華中科技大學呂京濤教授利用基于第一性原理的非平衡格林函數方法模擬了實驗得到的IETS譜線,進一步確認了這是一種由針尖與水分子耦合引起的共振增強非彈性電子隧穿過程。因此,他們將這個新技術命名為“針尖增強非彈性隧穿譜”。

通過水分子O―H拉伸振動頻率的紅移,他們測得了水分子與NaCl襯底之間形成的單個氫鍵的鍵強,并通過可控的同位素替換實驗,在單鍵的水平上探究了氫核量子效應對氫鍵強度的影響。實驗結果表明,氫鍵的量子成分最高可達到14%,遠超過了室溫下的熱運動動能,也就是說氫核的量子效應不只是對經典氫鍵相互作用的簡單修正,其足以對水的結構和性質產生重要影響。進一步分析表明,氫核的量子效應會傾向于弱化弱氫鍵,而強化強氫鍵。然而,當氫鍵與表面上的帶電離子發生強耦合時,這個趨勢又會被完全翻轉,這說明核量子效應非常依賴于局域環境,同時也解釋了長期以來傳統譜學手段不能獲得氫鍵量子成分的原因。

為了深入理解氫鍵的核量子效應,北京大學江穎課題組與王恩哥課題組以及李新征研究員合作,利用他們開發的基于第一性原理的路徑積分分子動力學方法(全量子化計算)4實現了對實驗體系的精確模擬,并揭示了核量子效應的物理圖像:由于量子力學的不確定性原理,水分子的氫原子表現出顯著的零點運動,而氫核的零點運動主要集中于O―H的拉伸振動模式和氫鍵的彎曲振動模式。由于零點運動的非簡諧特征,拉伸振動使得氫鍵鍵長縮短(增強氫鍵強度),而彎曲振動卻是減小氫鍵的鍵角(減弱氫鍵強度),因此這兩種振動模式的競爭最終決定了氫核量子效應對氫鍵強度的影響。

該工作不僅在單鍵水平上澄清了氫鍵的量子本質,而且也為水等氫鍵體系的譜學研究開辟了一條新的路徑。值得一提的是,該工作目前只是研究了單個氫鍵,但多鍵協同效應也是氫鍵的一個非常重要的特性,量子效應和協同效應的結合將有可能為水的結構和很多反常的物性提供可能的答案。該研究成果已在最近的Science上發表5。

References

(1)Benoit,M.;Marx,D.;Parrinello,M.Nature 1998,392,258.

doi:10.1038/32609

(2)Stipe,B.C.;Rezaei,M.A.;Ho,W.Science 1998,280,1732.

doi:10.1126/science.280.5370.1732

(3)Persson,B.N.J.;Baratoff,A.Phys.Rev.Lett.1987,59,339.

doi:10.1103/PhysRevLett.59.339

(4)Chen,J.;Li,X.Z.;Zhang,Q.F.;Probert,M.I.J.;Pickard,C.J.; Needs,R.J.;Michaelides,A.;Wang,E.G.Nat.Commun.2013, 4,2064.doi:10.1038/ncomms3064

(5)Guo,J.;Lü,J.T.;Feng,Y.X.;Chen,J.;Peng,J.B.;Lin,Z.R.;Meng,X.Z.;Wang,Z.C.;Li,X.Z.;Wang,E.G.;Jiang,Y. Science 2016,352,321.doi:10.1126/science.aaf2042

[Highlight] 10.3866/PKU.WHXB201604221 www.whxb.pku.edu.cn