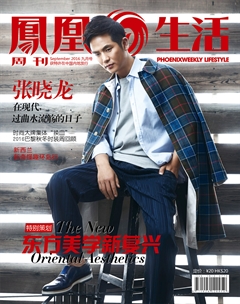

張曉龍在現代,過曲水流觴的日子

白瑜彥

自打張曉龍穿上了《甄嬛傳》中那套英姿凜然的藍色太醫服后,

「謙謙君子,溫潤如玉」的古人氣息就在他身上縈繞不散。

溫太醫一角讓他幾近一夜成為歷史中最讓人著迷的大暖男,

即便后來脫下朝服回到現代,

不再手執藥方醫卷,

談吐間也儼然一位從古代穿越而來的學院先生。

既然不小心混入了娛樂圈,

就順便讓這股儒雅之風來正本清源。

采訪張曉龍的時候,是《后宮·甄嬛傳》續集《如懿傳》緊鑼密鼓準備開機之時,張曉龍正忙碌,奔前奔后,給這個蓄勢待發的龐大劇組做細致的禮儀指導。自從《甄嬛傳》用絕對真誠的姿態打開古裝宮廷劇的新紀元后,張曉龍就發明了一個新工種,后來從精雕細琢的《瑯琊榜》,再到制作精良的《羋月傳》, 每一個有關禮儀習俗的歷史鏡頭,可能都有張曉龍嚴謹認真的一雙眼睛在緊盯著。這一次《如懿傳》,他費了更大的心思,希望在藝術上創造出“以往不曾見過的東西”。

談到禮儀指導,許多人以為只是動動嘴皮子的功夫,立在一側看看演員們怎樣施禮。“這其實只是最簡單的部分。禮儀在一個劇組里是最繁雜的,它交叉了每一個部門,服飾、美術、鏡頭、演員都穿插其中,從來都不是單一的。”比如一個普通的祭祀,從視覺中心到四周該擺什么,后宮妃嬪、文武百官該穿怎樣的衣服,如何在合乎禮制的同時又跪得錯落有致,讓整個儀仗恢弘又好看,這都考驗到張曉龍胸腹中的墨水與對現代美感的認知。

但這個新職業沒有讓大家忘記他是誰。張曉龍身上一籮筐的標簽讓人覺得他忙得瘋狂,既是活躍在熒屏上的男演員,又是民族民間舞學士、中國古代史碩士,同時還在中央戲劇學院任副教授和碩士生導師。多重身份縛于一體,似乎無法做一個來去自如的逍遙君子,不過張曉龍仍覺得自己是一個幸福指數爆棚的人。“我忙的都是讓自己快樂的事情。許多人說我該生活在古代,可是為什么非要回到古代呢,如果說要過古時閑情雅致、曲水流觴的生活,我覺得我現在過的就是這樣的日子呀。”

把一手古典好脈

在《甄嬛傳》劇組里,溫太醫是一個“既診里,也診外”的人。戲里要幫各位宮廷小主驅瘟疫、除百病,戲外要時時陪伴導演左右,為他的古典歷史鏡頭糾正演員各種不規范、不準確的言行舉止,及時遏制了許多歷史雷點和大笑話。

“哪怕都是在清代,雍正和乾隆時期在審美和禮制上都不一樣。比如說旗頭,大家會以為清朝的發型應該都是一樣的,就是我們平時經常在電視上看到的大拉翅,其實不然。大拉翅是后期才出現的,是因為慈禧太后的頭發脫落得很嚴重,她就發明了大拉翅這種假發,顯得頭發多一點。這個受滿蒙文化的影響多一些,后期就逐漸融入漢文化,又開始有了變化。”

這些都是很細很細的部分,但又要有過硬的歷史依據支撐,因此很多時候導演云淡風輕的一句“幫忙”,就會把張曉龍累得夠嗆。

在劇組的工作節奏都是極快的,所有人劍拔弩張,行色匆匆,像大雨來臨前的螞蟻一樣在狹窄空間里搬搬抬抬,爬上爬下,時間顯得異常寶貴。但禮儀指導這一關偏偏是急不來的,要細致考究和琢磨,導演都想讓戲更有厚度,但又明顯覺得這會影響他拍攝的進度。“每一次指導都很艱辛,時間倉促,也得配合導演的想法,有時候出來的效果并不一定是我們想要的。這是我們最痛苦的。”

因是修學民族民間舞出身,張曉龍的編舞技能在必要時還能派上用場,甄嬛一曲美絕宮廷的驚鴻舞就出自他手。這支來自唐玄宗早期寵妃梅妃的成名舞蹈早已失傳,當時導演鄭曉龍找不到人來編,大家能參考的也只剩下唐代詩人李群玉《長沙九日登東樓觀舞》里描寫的“翩如蘭苕翠,婉如游龍舉”美態。依照歷史上各朝代都有樂舞班傳承前朝的舞蹈,張曉龍就用了漢時期的舞蹈方式,以漢服的翩翩長袖作為創作靈感,佐以漂亮的動作、眼神來詮釋情節,即場一邊編,一邊教,一邊拍,幾個小時就讓孫儷呈現出艷壓群芳的舞技來。

從《甄嬛傳》回來后,越來越多重頭古裝劇慕名來找“張老師”,尋求禮儀指導,用張曉龍的話來說,這是一個行業、一個時代的進步。他開了一間小小的禮儀工作室,看似微小之事,實則是開辟之舉。他說歷史研究事務繁雜,自己也沒那么多能量和時間,很多時候會與眾多學者聚首探討,他把這個比喻為“找一幫巨人來,然后我站在巨人的肩膀上”。

守禮,是一種美德

張曉龍對美感有自己獨特的判斷。“首先儀式感的東西是美的。每個朝代都有它們當時的審美要求,但怎樣從鏡頭上呈現出來,是需要跟導演商量的事。我們不可能完全按歷史復原,會按照現代人的美感加以渲染,所以肯定會有藝術創作的。”

這種結合不見得好把控。十五年前,還在讀書的張曉龍就拿著小本子,頻繁跑過北京的天壇、圓明園、頤和園,看廟會中的藝人用現代方式還原歷史的傳統文化活動,他在一旁提筆“唰唰”地記錄其中的風俗禮儀。他印象最深刻的是北京廟會的祭天。這是起源于上古時期人與天“交流”的莊重儀式,須誦讀祭文、奏雅樂,并焚燒祭品,是對上天的報恩,也是對自然的崇拜和尊重。但讓張曉龍倍感遺憾的是,很多禮節上的細節沒有進行考究,所謂的“古典文化”沒有很好地反映出來,效果適得其反,觀眾反而摒棄它。“一定有很多人能做好,但不是每個人。所以在傳承和復制的時候,一定要特別小心。”

這種對禮節的追求并非憑空而來。張曉龍出生在東北農村,從小生長在一個對傳統習俗虔誠繼承的環境里。家里的長輩對晚輩的要求都很高,言談舉止各方面都有禮制,有著許多諸如“步從容 立端正 揖深圓 拜恭敬”的《弟子規》式規矩。每逢過節,從張曉龍的前輩到晚輩,只要跟老人一起吃飯,誰先上桌,誰后上桌,誰坐在哪個席位,該怎樣按序夾菜,都有一番綱目不疏的講究。張曉龍覺得,這種在規則內的守禮,其實很美。

“與其說追尋古人,不如說是追尋內心,禮制的源頭,是發自內心對每一個人的尊重。哪怕在開車時,有行人要過馬路,你就禮讓一下。這些都是最起碼的。”張曉龍感概道,當大家不再論老幼尊卑,也就沒有了敬畏之心,生活缺少了儀式感,然后很多源遠流長的滋味也沒了。“現在大家都在抱怨年味兒、節日味兒沒了,卻不思考為什么。這實質是文化的缺失。在我眼里,過端午就該掛艾草與菖蒲、配香包、吃粽子,中秋就該一家人坐在一起賞月、吃月餅,春節就該家家戶戶地上門拜年。不管多忙都該準備這些。外國人過復活節、圣誕節也一樣,這些不分古今中外,都是該傳承的儀式感。”

我們活在一個很奇怪的年代,表面國泰民安,但又看似一切禮崩樂壞。現代人喜歡把陳規舊俗看作繁文縟節,覺得它是妨礙現代文明和對思想解放的束縛。張曉龍不以為然。“世界都是講究規則與禮儀的,只是我們很多年不講究了。如果是真的繁文縟節,我們可能不會去傳承,它自然會被淘汰掉。”他說,不能等到禮制都成雞肋的時候,才去談“保護”,這就跟非物質文化遺產一樣,當人們口口聲聲說要保護的時候,它們都已經損失得差不多了。

“我并不想回到古代”

老家的左鄰右里現在說起張曉龍,都記得他從小就是一位氣質軒然的“小先生”,能寫得一手漂亮的春聯,也喜歡模仿年畫中的人物,搖著一把扇子演小生。16歲的時候,他奮發圖強突擊考入吉林藝術學院,三年后又以全國第一名的成績考入北京舞蹈學院民間舞專業。雖說藝考本是跨入娛樂圈的第一步,但他選的專業還是彰顯了他某種程度上的出世之心,學的都是“不入流”、反向往舊事物里走的智識。

慶幸的是,那些從歷史深處走來的學問,給了他更廣闊的人生選擇。他跳民族舞,研讀古書,披上戲服能痛痛快快地演一場,下了劇場又能孜孜不倦地育人子弟。忙碌之余,年逾不惑的他也把自己十年如一日的“童顏”照顧得很好,笑言這是一件不能放任它跟隨年齡而變壞的事。身邊年齡相若的演員朋友私底下笑稱他是老妖精,“大家現在看到的張老師形象就是他二十年前的形象。”可惜張曉龍如今對于跳舞這碗青春飯也吃得少了,因為他介意隨著年齡增長,肢體已經不如年輕時代那么漂亮。

“人生不都是這樣嘛,肯定會有放棄的事情。”他說如果只能選擇一個職業,他可以只做一位活在當下的教書先生,仍秉持年少時謙謙君子的情懷,看桃李滿天下。“不管在劇組里、學院里、機構里,教研究生也好,做科研也好,指導演員禮儀也好,都是一樣的。我喜歡那種把自己懂的知識分享給別人的感覺。”

如今的張曉龍只能算是偶然接戲,一方面是忙,另一方面是對劇本的選擇尤為苛刻,用大半年的時間看了20多個劇本,一個都沒接。他只接特別能打動他的本子。但真的接戲了又會卯足了勁兒的認真,演溫太醫時,為了上鏡好看瘋狂減肥,一天只吃一個柚子。不演的時候,也沒有特別大的欲望去規劃一些必須要做的事情,是一個深諳“知足常樂”的生存智者。

可能是溫太醫的烙印太深,人們總覺得現代文明會讓他感到不舒服,但顯然是那個過于飽滿的人物設定“欺騙”了廣大觀眾。張曉龍說自己是一個“非常當下”的人,熱愛美食,熱愛時尚,并且越是做久了古代的禮儀指導,就會越了解,古代人的生活一定不如我們現代人好。“我其實并沒有想回到古代,任何一個人回去之后,都一定會覺得跟想象中差太遠了。”他舒心享受當下安逸,有一種明月一至就無隔夜煩憂的清明。看來他只管瀟灑地游走在今世,也依然能做一個滿腹詩詞歌賦,把酒言歡的出世君子。