大衛(wèi)的“進(jìn)化”:從美少年到“荷爾蒙男神”

姜松

佛羅倫薩巴杰羅博物館

佛羅倫薩是文藝復(fù)興的發(fā)祥地,這里收藏的文藝復(fù)興時(shí)期的最具代表性的雕塑,非大衛(wèi)像莫屬。我們先來認(rèn)識(shí)一下這位3000年前被神化了的國(guó)王。

他統(tǒng)一了以色列國(guó),定都耶路撒冷,事跡被載入《圣經(jīng)·舊約》而流芳百世。據(jù)說他是耶穌基督的先祖,因此,在基督教盛行的歐洲,他成為藝術(shù)家們青睞的英雄模本,他就是以色列國(guó)的第二任國(guó)王——大衛(wèi)。

在大衛(wèi)年輕的時(shí)候,以色列國(guó)屢屢受到居住在地中海東南沿岸的“海上民族”非利士人的入侵。這個(gè)古老的外來民族曾經(jīng)統(tǒng)治過的土地,至今還以他們名稱的另一個(gè)希臘拉丁語(yǔ)轉(zhuǎn)寫形式“Palestine”(巴勒斯坦)命名。

一次,非利士大兵壓境,軍事首領(lǐng)巨人哥利亞來到營(yíng)前罵陣。他頭戴鐵盔身穿鐵甲,手持一把大砍刀,魁梧又兇悍。他的對(duì)手是一個(gè)尚在發(fā)育中的猶太少年,他沒盔沒甲沒兵器,手里只攥著一根布條兒。只見少年把布條掄得像旋轉(zhuǎn)的車輪一樣飛快,忽然手一抖,布條頂端飛出的一塊鵝卵石,以迅雷不及掩耳之勢(shì),一舉擊中了哥利亞的額頭,巨人應(yīng)聲倒地。少年隨即疾沖上前,用哥利亞的刀砍下了他巨大的頭顱。這一以小勝大、以弱勝?gòu)?qiáng)的大衛(wèi)擊斃哥利亞的經(jīng)典故事,成為歐洲宗教藝術(shù)最為常見的題材。

巴杰羅博物館就收藏了兩尊以此為題材的大衛(wèi)像。一尊是文藝復(fù)興發(fā)軔時(shí)期第一代藝術(shù)家多那太羅最著名的作品——《大衛(wèi)銅像》。

多那太羅誕生于佛羅倫薩,深受古典藝術(shù)的熏陶,《大衛(wèi)銅像》就是他復(fù)興古代裸體雕像傳統(tǒng)的代表作。他為雕像采用了一個(gè)專稱為Contrapposto的古希臘站姿,中文翻譯為“對(duì)立式平衡”,簡(jiǎn)單來說就是身體重心只落在一條腿上的“稍息”式站立形態(tài)。這在歐洲的中世紀(jì)藝術(shù)中很少出現(xiàn),特別是大衛(wèi)全身裸體,肌肉線條畢現(xiàn),哥利亞頭盔上的翅膀裝飾緊緊貼著大衛(wèi)右腿并直指其性感的臀部,這在當(dāng)時(shí)堪稱驚世駭俗之筆。

這件作品很好地還原了當(dāng)時(shí)的情景:一個(gè)清新俊逸的美少年手持大刀,“傲嬌”地踩著巨人的頭顱,英姿颯爽、志得意滿。但少年的體格偏瘦,反手叉在腰間,略顯“娘”態(tài)。

巴杰羅博物館收藏的另一尊大衛(wèi)像出自達(dá)·芬奇的老師維羅奇奧之手。同樣是腳踏敵人首級(jí)的少年形象,Contrapposto的站姿,胸部形似少女。

多那太羅之后,出現(xiàn)了很多有關(guān)大衛(wèi)的雕塑或繪畫,都無一例外地表現(xiàn)了大衛(wèi)腳踩或手提哥利亞頭顱時(shí)的勝利場(chǎng)景,直到天才的米開朗琪羅出現(xiàn),大衛(wèi)才有了讓人驚艷的耳目一新的形象。

佛羅倫薩藝術(shù)學(xué)院畫廊

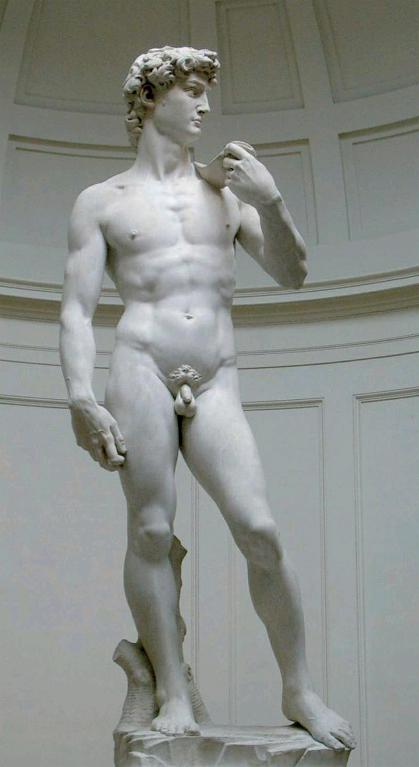

1501年,米開朗琪羅贏得了佛羅倫薩市政會(huì)舉行的招標(biāo)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)雕制一座大衛(wèi)的雕塑。材料是一塊廢棄已久的大理石廢料,這塊石料雖然質(zhì)地完美,卻中間窄、兩頭寬,又被前人鑿穿過,一不小心就會(huì)斷裂。然而天才就是有本事化腐朽為神奇,米開朗琪羅不僅給了這塊石頭生命,還大膽地提出了獨(dú)到的大衛(wèi)像設(shè)計(jì)思路。

首先,他繼承了自多那太羅以來流行的Contrapposto的站姿,這也成了文藝復(fù)興藝術(shù)的一個(gè)符號(hào)。其次,他把大衛(wèi)塑造為一個(gè)成年人,使他從一個(gè)看起來略顯女性化的美少年進(jìn)化成了“荷爾蒙男神”。

最重要的是,米開朗琪羅認(rèn)為,大衛(wèi)最光芒四射的時(shí)刻是他面臨巨大的威脅時(shí)果斷迎戰(zhàn)的那一瞬間。因此,他決定破天荒地創(chuàng)作大衛(wèi)參戰(zhàn)之前的形象。他完美的臉龐流露出大戰(zhàn)之前的凝重,臨危不懼,審慎而果敢,還有一絲從容不迫,成為古典主義最為經(jīng)典的一張面孔。

按照原計(jì)劃,塑像應(yīng)該擺放在圣母百花大教堂的屋頂。為了人們從下向上觀看能達(dá)到理想的效果,米開朗琪羅將大衛(wèi)的頭部和兩臂比例加大,尤其是他的右手,大得簡(jiǎn)直不合比例。但這也恰好強(qiáng)調(diào)了大衛(wèi)手臂的孔武有力,使人似乎能感受到他一旦甩出布條那足以致命的威力。

仔細(xì)看,大衛(wèi)的手中還握著一枚石子。米開朗琪羅用了3年時(shí)間完成了這一件偉大的作品。由于它高5.17米,顯然很難將它吊到教堂屋頂之上。因此,在廣泛征詢意見之后,人們用了4天的時(shí)間,一寸寸將它挪到了領(lǐng)主廣場(chǎng)靠近舊宮入口處。

時(shí)年不到30歲的米開朗琪羅,因?yàn)檫@尊完美融合了力與美的大衛(wèi)像而成了英雄,聲譽(yù)與日俱增。大衛(wèi)像也成為佛羅倫薩不畏強(qiáng)權(quán)的共和精神的象征。

在隨后的一次市民暴亂中,一張被人從舊宮屋頂扔下的桌子擊中了大衛(wèi)像,使他的左臂斷裂成數(shù)塊,后又被修復(fù)。1873年,大衛(wèi)像被挪到佛羅倫薩藝術(shù)學(xué)院畫廊,原址則放置了一座復(fù)制品。1991年,原版大衛(wèi)像又被一個(gè)瘋子用鐵錘砸毀了左腳,好在損傷不太嚴(yán)重,現(xiàn)已修復(fù)如初。

有完美主義者指責(zé)大衛(wèi)像違背史實(shí),因?yàn)楠q太人要實(shí)施割禮而大衛(wèi)像還有包皮,所以,有些復(fù)制品在此處覆蓋上了無花果葉。