城市里的別樣“保姆”

朱善杰

熬時間

來到上海很長一段時間,石阿姨還是非常不習慣這里的飲食。

石阿姨今年65歲,來自四川,她是吃辣的,一日無辣,就沒法進食。在老家,自己已吃了一個甲子的辣了,所以胃只認辣食,對其他的一概排斥。而上海的飲食,雖然看似已“全球化”了,但還是以偏甜、清淡為底色。

到上海后,她都是自己在家里做飯吃。她仔細回憶了一下,6年里,她在外面吃過的飯菜,不超過5次,還都是在女兒的“威逼利誘”和女婿三番五次的討好下才去的,且全是去的重慶或四川菜館。原因很簡單,她覺得“上海化”了的飯店里的川菜,是無法享受和忍受的,也就“吃一塹長一智”,以后不去了。

在家里吃飯,也存在難題。她女兒告訴記者,剛到上海時,媽媽照顧懷孕的她,在家里實行的是“一鍋兩制”,即用同一個鍋,先后做兩種菜,重辣的自己吃,微辣和不辣的給女兒女婿吃;孩子出生后,家里只能實行“兩鍋兩制”了。

兩個月前,媽媽生了一場大病,她順便在醫(yī)院給媽媽做了一次全面體檢,發(fā)現(xiàn)其體重比剛來時下降了30多斤,已經(jīng)嚴重營養(yǎng)不良,連血常規(guī)中的一些指標都已下降得很厲害。

像石阿姨這種被“胃”給“纏住”的人,還有來自山東的宋大爺。

宋大爺今年64歲,來上海5年半了。他非常想念老家,尤其是老家的飯菜。在上海,這些年,他是堅定的“饅頭派”。平時,早上喝玉米或雜糧粥,午飯和晚上都是吃饅頭,一粒米也不沾的。因為,他覺得午飯和晚飯吃米飯不僅吃不飽,而且還會“醋心”,時間長了,就誘發(fā)老胃病。一旦犯了,不僅不能照顧小孩,還要連累女兒照顧他。

所以,他就格外小心,常年是一日兩餐吃饅頭,做到萬無一失。他跟小區(qū)門口饅頭店的老板成了好朋友、好老鄉(xiāng),多年來,不管天氣如何,他都每天按時去買饅頭。如萬一去晚了,老板會自動給他留著。

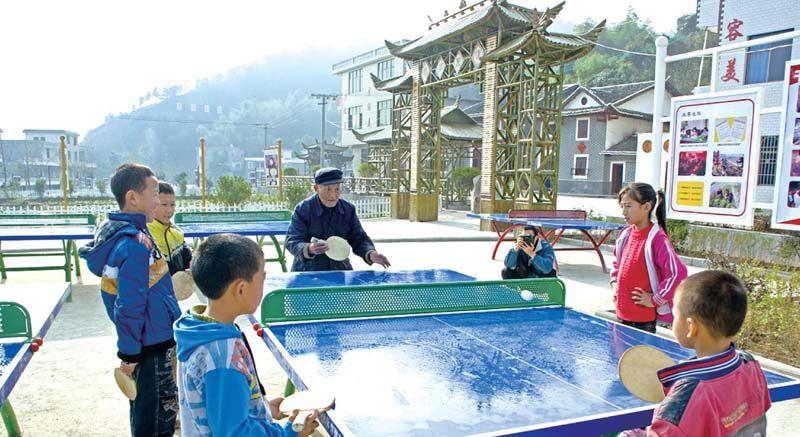

漸漸地,宋大爺不僅和饅頭店的老板成了好朋友,還和很多外地來的老年人成了牌友和舞友。他除了接送孩子上學,白天打撲克牌,晚上還到小區(qū)外的廣場上去跳舞。他不會跳舞,也從不認真學,只是站在那里跟著別人瞎比劃,而一陣子亂比劃后,一個晚上就過去了。然后,也就心滿意足地回家睡覺了。第二天,重復前一天的步驟。

而對大多數(shù)老人來說,來到大城市之后,精神生活幾乎就不存在了。

楊大爺63歲,湖北人,跟著兒子看孩子,早上8點之前把孫子送到學校,下午4點左右接回來。白天的8個小時,對他來說,是一種巨大的折磨。他在老家的田里耕作了一輩子,閑不住,但在上海,除了接送孫子,其他任何事,兒子都不讓插手。

他沒有什么業(yè)余愛好,甚至連電視都不喜歡看,看多了會頭疼,還打瞌睡,而一旦打瞌睡,夜里就會失眠。他也不會上網(wǎng),兒子教過他多次,但還是連電腦的開關機都沒學會,只好放棄。在房間里,他坐了躺,躺完了坐。從房間到客廳,坐在沙發(fā)上,躺在沙發(fā)上,翻來覆去,像蹲監(jiān)獄一樣。

在樓里待久了,還會感覺悶,在青山綠水間忙碌了一輩子的他,現(xiàn)只待在這幾十平方米的地方,時間久了,受不了,就要多出去走走。逛菜市場,去商店,去公園,在馬路上走來走去,為的就是消磨時間。

他說,自己最富有的就是時間,不知怎么用才好。他說,自己的精神世界是非常蒼白的,每天只有一個“熬”字,從物理時間到心理時間,再到精神世界,都是如此。

被迫分居的生活

俗話說,少年夫妻老來伴。六十出頭的任月娥這幾年是真正把這句話咂摸出滋味了。“大半輩子和老伴兒天天生活在一起,沒覺得有啥,可自從兩地分居后,心里說不出來的不自在。”任月娥的老家在江西,雖然家鄉(xiāng)的村子不大,但遠近的村民都很羨慕任月娥老兩口。“我有一個兒子一個姑娘,前后差兩歲,都考上了外省的大學,也都在省城工作結(jié)婚定了居。兒子在長沙,女兒在西安。”鄉(xiāng)親們都說,你們老兩口也跟著孩子到城里去享福吧。可任月娥和老伴兒卻嘲笑自己沒那個富貴命。“在農(nóng)村住慣了,到城里逛幾天還行,時間長了哪兒都不舒服。”

可是,隨著孫子和外孫先后降生,由不得老兩口舒服不舒服,“必須得去照顧孩子啊!”說來也巧,任月娥的孫子和外孫出生日期相差不到一個月,“兒媳婦和女婿家里老人身體都不好,我和老伴兒只能一個去長沙一個來西安。”

從2010年3月份到了西安,任月娥幾乎就只能和老伴兒一年見一次。任月娥說,自從結(jié)婚后,老兩口一起過了幾十年,以前從來沒有分開過這么長時間,想不到老了還要分居兩地。

如今,隨著“80后”進入婚育期,像任月娥這樣“老來燕紛飛”的老兩口,在城市里越來越常見。家住四府街的肖愛鳳也是兩年前來到西安幫兒子帶孩子。“老伴兒還在甘肅老家種杏。前幾年,家里承包了100多畝的杏,合同都是一簽十年,要是不經(jīng)管就徹底賠干凈了。沒想到兒子生二胎了,兩個孫子,小的出生時大的還不到3歲,他們小兩口白天要上班,根本沒法帶,我不過來咋辦?”

一邊是兩個孫子和兒子兒媳婦一大家子等著照顧,另一邊是老伴兒一個人孤苦伶仃在杏林里四季忙碌,肖愛鳳的一顆心被生生掰成了兩半。“有時候?qū)嵲诓傩睦项^兒,怕他吃不好喝不好,再上來那股愣勁,傻干不歇歇累出毛病,我就坐大客車回去看看。可在老家住幾天,心里又惦記著這邊兩個奶娃娃沒人接沒人送,真是兩邊都放不下。”

除了和肖愛鳳一樣的兩頭牽掛,任月娥還要忍受著最難熬的孤獨。“我也來西安6年多了,可是沒有一個朋友。一個是我說不好普通話,也聽不懂陜西話,和院子里的老頭老太太聊天特別費勁。另一個是白天忙著接送外孫上幼兒園,買菜,打掃衛(wèi)生,還得張羅一日三餐,好像也沒有多少時間了。”即使這么辛苦,任月娥還是喜歡忙一點,“忙一點還好,不覺得孤獨,晚上有時候他們都睡了,我就想要是老伴兒在身邊就好了,說說話,也不會那么寂寞。”

任月娥的女兒劉女士也知道媽媽心里不舒服,“尤其是看見我媽每次給我爸打電話,叮囑這叮囑那,一拿起電話就不愛放下,我就知道雖然嘴上不說,我媽心里想我爸呢。”劉女士不是沒想過讓老母親去長沙,和父親一起照顧哥哥的孩子,“孩子3歲上幼兒園以后,有段時間我試著請過保姆。可效果并不好。沒辦法只能把我媽再接回來。我現(xiàn)在就盼著我和我哥的孩子明年都趕快上小學,到時候就能讓爸媽選擇待在一邊,再不用當牛郎織女了。”

一般老年人都特別希望抱孫子,但說起兒女生二胎,他們卻有著不同看法。說起兒子想要二胎,家住鳳城八路的一位阿姨一臉拒絕,“我跟兒子兒媳婦說了,要什么二胎,一個娃還嫌不夠操心?”

68歲的苗阿姨也有著同樣看法。大孫女從2008年出生到現(xiàn)在上小學二年級,兒子和兒媳也確實沒怎么操過心,“孫女一出生,我就和老伴兒從陜北老家過來幫他們帶孩子。剛開始說是孩子三歲上幼兒園了,就不用我們了。結(jié)果上了幼兒園,他倆又沒時間接。我那老頭子實在住不慣,說不自在,一個人回老家了,剩我一個人帶孫女帶到上小學。”本來苗阿姨想著上小學就不用她帶了,可孫女已經(jīng)習慣了奶奶照顧,幾天見不到奶奶就又哭又鬧。苗阿姨回老家和老伴兒團圓了沒幾天,又不得不回到西安繼續(xù)帶娃。

“我跟兒子媳婦說,你們要二胎就自己帶,我堅決不給你們帶孩子了。”苗阿姨的理由很簡單,吃力不討好。老一輩和年輕一輩在教育孩子的理念上難免沖突。“現(xiàn)在孫女上小學了,我沒啥文化也輔導不了,兒子媳婦工作太忙也顧不上管娃,娃成績不咋地,兒子也不高興。”苗阿姨仔細想了想,“我也說不上來啥心情,有點內(nèi)疚吧,也有點委屈。”

前幾天趁著孫女放暑假,苗阿姨回了趟陜北老家,“看到有些跟我同齡的老人不用給子女帶孩子,老兩口出去旅游,可真羨慕。”

女兒整整三天沒理我

“昨天還因為孩子拉稀的事,跟小女兒吵了一架。”52歲的秦秀麗抱怨說,女兒總嫌自己對外孫女沒耐心、不細心,“她有耐心她怎么不看?”

住在濟南臘山附近的秦秀麗與小女兒住對面,自從兩年前有了外孫女,看孩子的活就自然由她承擔了。

“孩子奶奶家在膠東農(nóng)村,來一趟不容易,而且那邊也有孩子得帶。女兒女婿平時工作很忙,我在家閑著也是閑著。”對于帶孩子,做了大半輩子家庭婦女的秦秀麗很理解,但讓她沒有料到的是,孩子的到來竟讓她跟女兒產(chǎn)生了隔閡。說起看孩子的事,秦秀麗有一肚子火。一天,調(diào)皮的外孫女故意把大便拉到了褲子里,她大聲呵斥了兩句,沒想到正好被下班回家的女兒聽到。“她不問青紅皂白就說我對孩子兇,說小女孩只能夸,不能罵,整整三天都沒理我。”

秦秀麗抱怨說,由于從小嬌生慣養(yǎng),女兒幾乎沒碰過家務,即便生了孩子,也是“甩手掌柜”。如今一大家子的活兒,全都壓在秦秀麗身上,“整天感覺累得不行”。如今全面二孩政策落地在即,小女兒女婿最近對她說想再生一個時,秦秀麗心里打起了鼓,“一想到再帶一個,我就感覺頭大。”

與秦秀麗類似,得知兒媳想再要個娃,家住臨沭縣56歲的菜農(nóng)張全貴也有些打怵。3年前,兒媳懷孕生下孫子,張全貴老兩口高興了一陣,但后來發(fā)現(xiàn),這個孫子著實“金貴”,到今年上幼兒園,三年花了近8萬元,其中很大一部分是他們兩口子攢的錢。

張全貴說,兒子和兒媳結(jié)婚后一直住在濟南,當時為了給兒子買房,他東拼西湊出了15萬元,本來想著兒子能夠靠工資慢慢還房貸,但孫子到來后他才發(fā)現(xiàn),大城市生活的壓力遠不止房貸。

“生孩子貴,養(yǎng)孩子更貴。”張全貴說,孫子剛出生時,他們給了1萬元,第一年回家過年,給了5000塊壓歲錢,后來又陸續(xù)給了不少錢,但如今,兒媳還是整天吵吵著沒錢。

在他看來,有些錢原是可花可不花的,比如給孩子雇保姆、上早教班、學游泳等。“兒媳婦說,跟孫子同齡的孩子都這樣,這些錢不能省。”“本來想讓老伴去濟南照顧,結(jié)果因為婆媳生活習慣差得大,沒幾天就回來了。”張全貴說,之后他們基本只負責出錢。

盡管也來過濟南幾次,但在臨沭農(nóng)村過了大半輩子的張全貴,還是無法想象“為什么城里孩子花錢的地方那么多”。比如,3歲的孫子在濟南上個好點的幼兒園一年要兩三萬,張全貴坦言,他現(xiàn)在都不知道一個月掙4000塊錢的兒子怎么過的。“從孩子的角度考慮,倆孩子能做伴,當然好。”張全貴坦言,他也希望兒孫滿堂,但是一想到養(yǎng)孩子的花銷就“愁得慌”。