監測交感神經系統活性預測急性心力衰竭患者急性腎損傷及預后的前瞻性隊列研究

葉志輝 孫大勇 駱軍武等

[摘要]目的 采用前瞻性隊列研究的方法探究交感神經系統活性監測在急性心力衰竭(AHF)患者是否發生急性腎損傷(AKI)的預測及預后價值。方法 將2014年1月~2016年1月期間在我院接受治療的AHF患者68例作為研究對象,對其進行前瞻性隊列研究。比較發生AKI和未發生AKI的AHF患者的交感神經系統活性指標(心率、血漿去甲腎上腺素水平和心率變異性分析)。結果 隨訪12個月后,68例AHF患者中發生32例AKI,AKI發生率為47.06%(32/68),AKI患者在年齡,心臟瓣膜病病史、缺血性心臟病病史、高血壓病史,心率、血漿去甲腎上腺素水平以及心率變異性分析等方面與非AKI患者差異顯著(P<0.05)。經過藥物治療與連續性腎臟替代治療,32例AHF合并AKI患者中有23例發生好轉,9例經治療無效或病情加重。AHF合并AKI患者中的好轉患者在心率、血漿去假裝腎上腺素水平、平均R-R間期等三項交感神經系統活性指標與無效患者差異有統計學意義(P<0.05)。結論 交感神經系統活性對于預測AHF患者AKI及預后具有較高的臨床價值,可作為臨床常規監測項目。

[關鍵詞]急性心力衰竭;急性腎損傷;交感神經系統活性;前瞻性隊列研究

[中圖分類號]R541 [文獻標識碼]A [文章編號]2095-0616(2016)11-17-04

急性心力衰竭(AHF)是一種發病率、再住院率和死亡率均較高的臨床綜合征,常伴有中度或嚴重腎功能障礙,甚至急性腎損傷(AKI)。AHF導致的AKI在臨床上又被稱為Ⅰ型心腎綜合征或急性心腎綜合征,發病率高達24%~45%。臨床數據表明,發生AKI的AHF患者的死亡率較未發生患者高出近8倍。因此,在AHF患者中對其導致AKI易發的危險因素進行檢查,并揭示其對急性心腎綜合征的治療預后效果的影響具有重要的現實意義。本研究針對交感神經系統活性監測對預測AHF患者AKI及預后的效果進行了前瞻性隊列研究,現將結果報道如下。

1資料與方法

1.1一般資料

前瞻性登記2014年1月~2016年1月期間在我院接受治療的AHF患者68例,其中男43例,女25例;年齡36~78歲,平均(64.3±10.9)歲。所有患者急性心力衰竭經超聲心動圖和心電圖檢查確診,均符合2010年中華醫學會心血管病學分會《急性心力衰竭診斷和治療指南》。

1.2方法

由醫護人員向患者詢問姓名、年齡、病史等資料,進行超聲心動圖和心電圖檢查,并記錄結果。患者入院后檢查并記錄其心率、血漿去甲腎上腺素水平和心率變異性分析(HRV)等交感神經系統活性指標。其中血漿去甲腎上腺素水平測定時需在清晨抽取患者空腹靜脈血5mL,選擇EDTA或檸檬酸鈉作為抗凝劑,混合10~20min后,3000rpm離心20min,取上清,雙抗體夾心酶聯免疫吸附法測定,測定試劑盒購自上海微蒙生物技術有限公司。HRV分析采用GE公司MARS PC-5000 24h連續動態心電圖記錄儀及分析軟件檢查患者平均R-R間期標準差(SDANN)。患者資料及檢查結果全部由專門人員進行整理,做成患者檔案,將隨后進行的隨訪調查結果記錄在內。

1.3隨訪

對所有患者建立隨訪檔案,每月進行一次電話隨訪,每季度進行一次走訪,患者每半年來院復查,隨訪12個月。

1.4急性腎損傷(AKI)判定

AKI診斷標準依照2006年急性腎損傷專家共識小組提出的《急性腎損傷診斷與分類專家共識》中之規定,即48h內腎功能突然減退,血肌酐升高超過25mmol/L,或血肌酐較前升高超過50%,或尿量減少,6h內尿量低于0.5mL/(kg·h)。

1.5治療方法

對發生AKI的AHF患者在入院后首先接受呋塞米、西地蘭、氨力農、硝酸酯類等藥物治療,可酌情使用降壓藥物(如B受體阻滯劑、血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑、鈣通道阻滯劑等),對發生的癥狀采取對癥治療。采用連續性腎臟替代治療方案對患者進行治療,采用床旁血濾機(百特AQUARIUS)及一次性高通量濾器hf-1200進行前置換式連續腎臟替代治療,所有患者均利用低分子肝素鈉進行抗凝,劑量為2L/h,經股靜脈或者頸內靜脈留置單針雙腔導管建立血管通路,血流量150~200mL/min,置換液位改良的Port配方。監測患者心功能、腎功能與BNP。

1.6統計學處理

采用SPSS19.0軟件對數據進行統計分析,其中計量資料以(x±s)的形式表示,計數資料以率的形式表示,分別進行t檢驗和X2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2結果

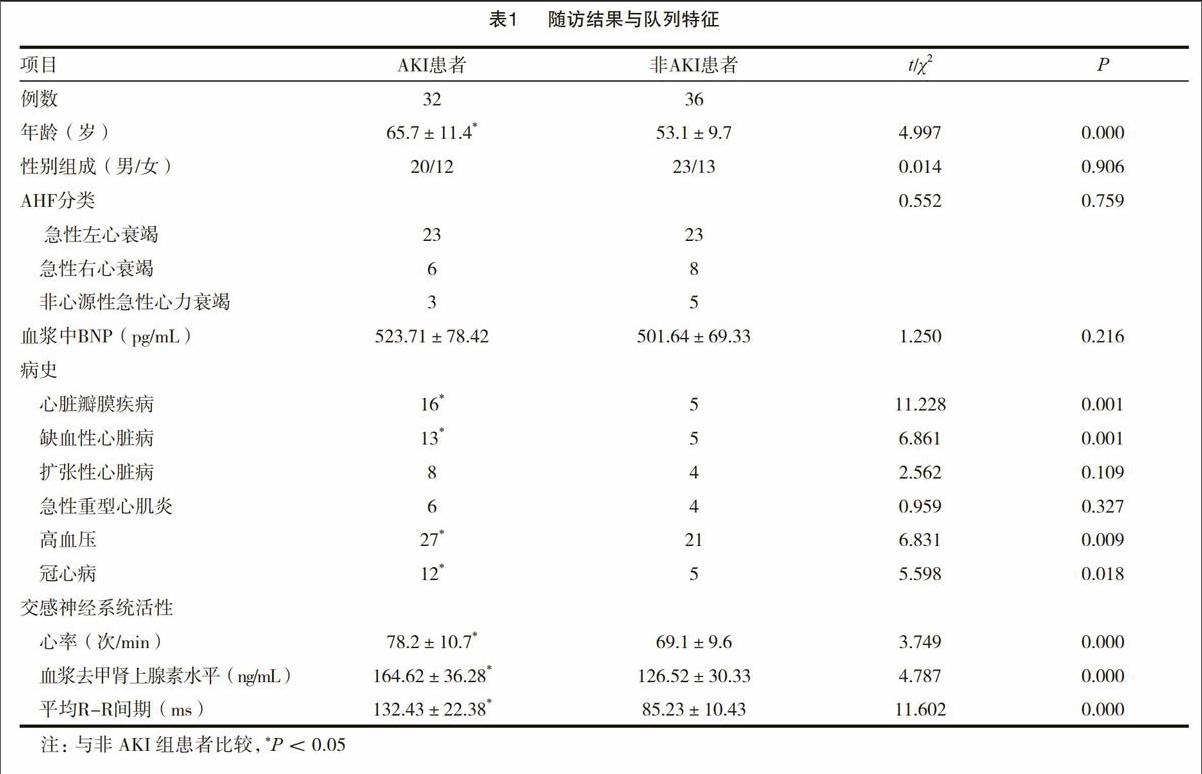

2.1隨訪結果與隊列特征

經心電圖和超聲心動圖發現,AHF患者中急性左心衰竭46例、急性右心衰竭14例、非心源性急性心力衰竭8例;紐約心功能分級(NYHA):Ⅲ級49例,Ⅳ級19例;血漿中B型腦利鈉肽(BNP)平均值為(510.56±83.62)pg/mL;病史:心臟瓣膜疾病21例(30.88%),缺血性心臟病18例(26.47%),擴張性心肌病12例(17.65%),急性重型心肌炎10例(14.71%),高血壓48例(70.59%),冠心病17例(25.00%),病程5~26年,平均(15.4±8.7)年。

隨訪中共發現32例AKI患者,AKI發生率為47.06%(32/68),AKI患者與非AKI患者特征信息比較見表1。AKI患者在年齡,心臟瓣膜病病史、缺血性心臟病病史、高血壓病史,心率、血漿去甲腎上腺素水平以及心率變異性分析等方面與非AKI患者差異顯著(P<0.05)。

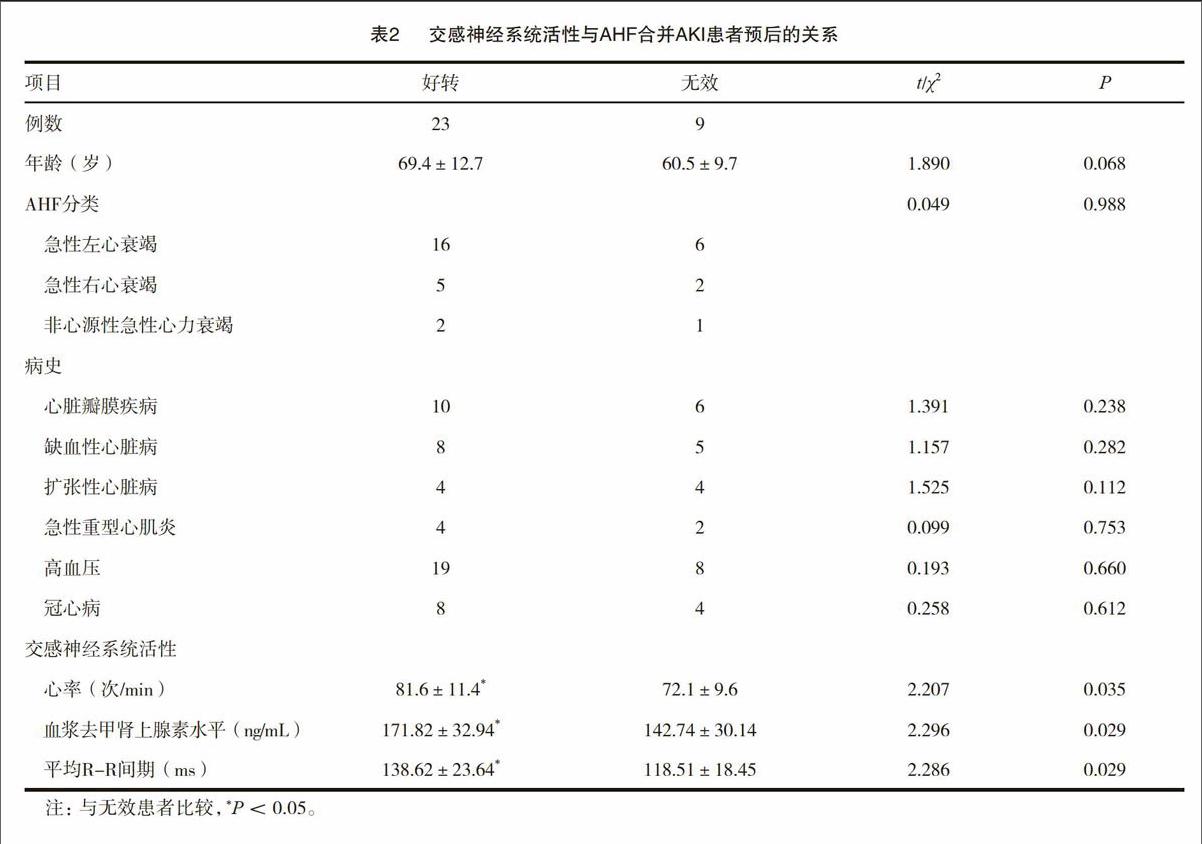

2.2交感神經系統活性與AHF合并AKI患者預后的關系

經過藥物治療與連續性腎臟替代治療,32例AHF合并AKI患者中有23例發生好轉,9例經治療無效或病情加重。從表2可知,AHF合并AKI患者治療效果與心率、血漿去甲腎上腺素水平、平均R-R間期等交感神經系統活性有關,好轉患者此三項指標與無效患者差異有統計學意義(P<0.05)。

3討論

急性心腎綜合征(ACRS)是急性失代償性充血性心力衰竭患者常出現的一種腎功能不全的綜合征,對于心力衰竭患者的預后有較大的影響。高齡、腎功能不全、高血壓、腦卒中、糖尿病等是AHF患者發生AKI的主要危險因素。據報道稱,AHF患者在住院3d內的腎功能發生減退的概率高達47%,7d則達到70%,表明及早預測AHF患者AKI及預后對于降低ACRS發生率,改善患者生活質量具有重要作用。

心臟和腎臟作為機體最重要的兩大器官,在血流動力、內分泌、免疫、神經和體液等方面有著眾多的相互影響,具有多種共同的危險因素。盡管目前ACRS的發病機制和診斷標準尚無統一結論,但已經證明ACRS與交感神經系統、腎素一血管緊張素一醛固酮系統等的異常活動有關,多種內源性的神經內分泌和細胞因子的激活,其激活又促進心肌重構,加重心衰,從而形成惡性循環,β受體阻滯劑成為了心力衰竭治療指南的基礎用藥。充分說明了交感神經系統在心衰發生發展中的發揮重要作用。心力衰竭發生后即刻,一方面,外周交感神經系統代償性的興奮性增高通過正向的變時、變力、變傳導,來維持心輸出量;另一方面,交感神經系統興奮性的增強表現為血漿去甲腎上腺素水平的升高,其水平越高預后越差,血漿去甲腎上腺素水平是心力衰竭患者死亡率的獨立預測因素;心力衰竭時交感神經激活程度直接與患者的預后密切相關。

本研究隨訪中共發現32例AKI患者,AKI發生率為47.06%,其年齡,心臟瓣膜病病史、缺血性心臟病病史、高血壓病史,心率、血漿去甲腎上腺素水平以及心率變異性分析等與未發生AKI的患者具有顯著差異。表明交感神經系統活性與AKI發生率具有密切相關性。AHF能夠導致交感神經系統激活,引起介導血管收縮和水鈉潴留的內分泌因子釋放。交感神經系統激活時能夠引起球旁器β受體激動,促進腎素釋放,進而激活腎素-血管緊張素一醛固酮軸,引發水鈉潴留;另一方面還可引起心肌細胞凋亡、肥厚,導致壓力感受器反射失調,影響心率穩定性。AHF合并AKI患者中的好轉患者在心率、血漿去甲狀腎上腺素水平、平均R-R間期等三項交感神經系統活性指標與無效患者存在顯著性差異(P<0.05),說明交感神經系統活性對AHF合并AKI患者預后有一定的指導意義。

綜上,交感神經系統活性對于預測AHF患者AKI及預后具有較高的臨床價值,可作為臨床常規監測項目。