二級脾蒂法腹腔鏡脾切除術治療脾臟良性病變的臨床效果

曾華東 徐繼威 張彩云等

[摘要]目的 探討二級脾蒂法腹腔鏡脾切除術在治療脾臟良性病變中的治療效果。方法 將2011年8月31日~2015年9月14日期間在我院接受治療的72例脾臟良性病變患者隨機分為對照組(36例)和觀察組(36例),其中對照組采取內鏡下切割吻合器(Endo-GAI)法治療,觀察組接受LSSP治療,比較兩組的臨床療效及并發癥情況。結果 兩組在手術時間、術中出血量、術后留置引流管時間、術后首次排氣時間及住院天數方面差異無統計學意義(P>0.05),在手術費用方面,觀察組明顯低于對照組(P<0.05);另外,觀察組術后并發癥總發生率13.89%,與對照組的36.11%比較差異有統計學意義(P<0.05)。結論 對于脾臟良性病變的治療,LSSP與Endo-GAI法具有相似的療效,但LSSP手術費用更低、并發癥更少。

[關鍵詞]脾臟良性病變;二級脾蒂法;腹腔鏡脾切除術;療效

[中圖分類號]R733.2 [文獻標識碼]B [文章編號]2095-0616(2016)11-211-04

脾臟良性病變屬臨床少見疾病之一,由于早期無典型臨床癥狀,未能引起足夠的重視。近年來,隨著人們健康體檢的普及以及醫學診斷技術,特別是影像檢查技術的進步和完善,脾臟良性病變的檢出率不斷上升,逐漸引起臨床醫生的關注。自上世紀90年代開始,腹腔鏡下脾切除術(LS)以微創、術后恢復快、瘢痕美觀、并發癥少等優勢被廣泛用于脾臟良性病變的臨床治療,然而傳統內鏡下切割吻合器(Endo-GAI)法由于需要昂貴的手術器械而無法在經濟欠發達地區推廣。針對Endo-GAI法的缺點,有人提出了二級脾蒂法腹腔鏡脾切除術(LSSP)。為了探討LSSP在治療脾臟良性病變中的應用價值,為臨床應用提供數據支持,進行了本次研究,現報道如下。

1資料與方法

1.1一般資料

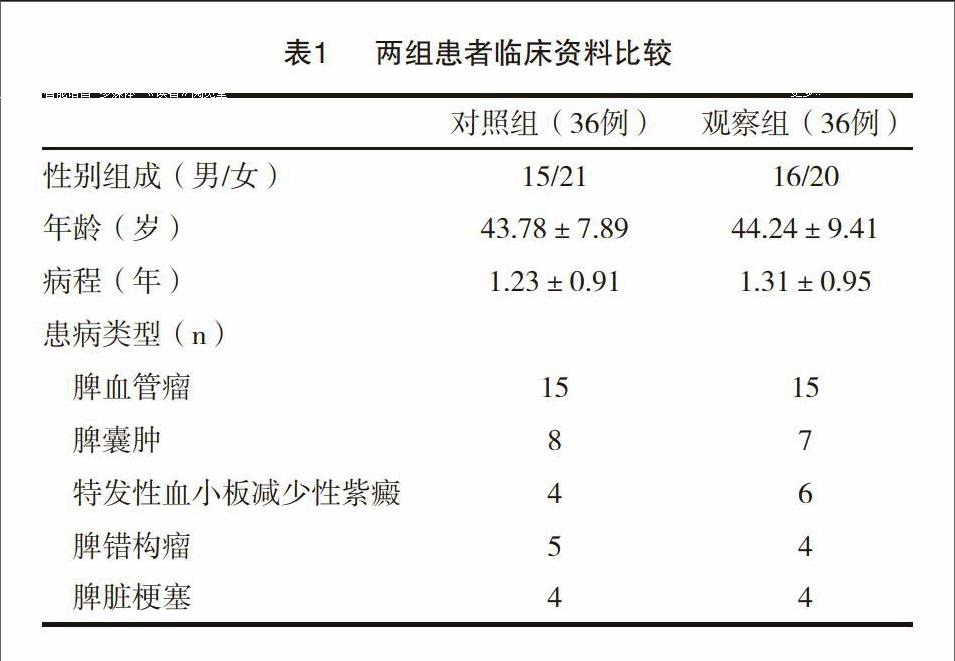

選取2011年8月31日~2015年9月14日期間在我院接受治療的脾臟良性病變患者72例,均經影像學及術后組織病理檢查明確診斷;其中男31例,女41例;年齡19~61歲,平均(44.0±8.2)歲;病程1個月~5.5年,平均(1.27±0.93)年;患病類型:脾血管瘤30例,脾囊腫15例,特發性血小板減少性紫癜10例,脾錯構瘤9例,脾臟梗塞8例;肝功能Child-Pugh分級均A級。所有患者均無心肺腎功能障礙、無腹部手術史及手術禁忌;并已排除合并凝血功能障礙、其他盆腹腔器官疾病以及脾臟惡性腫瘤者。將本組患者隨機分為對照組(36例)和觀察組(36例),兩組一般資料(包括性別構成、平均年齡、病程、患病類型等)差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性,見表1。本研究經我院倫理委員會批準進行,所有研究對象均知情同意并簽字確認。

1.2方法

所有患者均于術前進行血常規檢查,若血小板低于60×10sup>9/L,則進行血小板懸浮液輸注;采用氣管插管全麻。觀察組采取LSSP治療,手術操作為:取側腰背部墊高10°~30°的右側斜臥位,采用四一五孔法作Trocar穿刺孔,置入腹腔鏡;常規建立氣腹,氣腹壓保持12mm Hg,常規探查腹腔,注意有無副脾。提起胃大彎,充分暴露脾臟和脾下極,利用無損傷胃鉗向右方鉗拉胃前壁,并離斷胃腸韌帶和脾胃韌帶中下段,找到脾動脈并結扎離斷;提起結腸脾曲,依次離斷脾結腸韌帶、脾腎韌帶和脾胃韌帶;緊靠脾臟自下而上游離脾臟二級血管,電凝鉤切開脾蒂漿凝層,用大號直角鉗分離血管分支,近端及遠端分別置2個和1個鈦夾或可吸收夾后進行離斷;上挑脾臟后按順序離斷脾腎韌帶、脾胃韌帶上部及脾膈韌帶,切下脾臟。將切下的脾臟標本裝入無菌塑料袋經主Trocar孔用碎宮器粉碎后或另行小切口取出脾臟送病理檢測。術畢沖洗脾窩,檢查創面止血情況,并置入引流管,縫合切口。對照組采取Endo-GAI法治療,在脾蒂處理上使用Endo-GAI法直接釘合離斷全部脾蒂血管,未完全離斷的可加用2~3枚可吸收夾補充離斷,其他處理方法與觀察組一致。

1.3觀察指標

記錄兩組的手術時間、術中出血量、術后留置引流管時間、術后首次排氣時間、住院天數及手術費用,并統計術后并發癥情況。

1.4統計學方法

采用SPSS19.0軟件對數據進行統計分析,計量資料以(x±s)表示,采用t檢驗,計數資料以百分比表示,采用X2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2結果

2.1兩組手術情況比較

兩組在手術時間、術中出血量術后留置引流管時間、術后首次排氣時間及住院天數方面差異無統計學意義(P>0.05),而在手術費用方面,觀察組明顯低于對照組(P<0.05)。見表2。

2.2兩組并發癥比較

觀察組術后并發癥總發生率13.89%,與對照組的36.11%差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

3討論

脾臟良性病變屬臨床罕見疾病之一,發病初期無典型癥狀,多為其他疾病診治或健康體檢時被意外發現,有癥狀者往往表現為左上腹疼痛、腹脹、惡心嘔吐、腹部腫塊等,部分患者可出現不明原因發熱、腹腔出血、貧血、脾功能障礙等,嚴重者可見休克。近年來,隨著影像學檢查技術的發展及其在臨床工作中的普及,脾臟良性病變的檢出率及診斷準確率均較以往有了極大的提高,成為臨床治療和研究的熱點。

LS是脾臟良性病變的主要治療方式,具有創傷小、術中出血少、恢復快、傷口美觀等優勢,且療效確切,受到臨床醫生和患者的普遍認可。目前,LS根據對脾蒂血管的處理方式不同分為Endo-GAI法和LSSP,前者是LS的經典方法,屬于一級脾蒂離斷法,主要通過Endo-GAI將脾周韌帶一次釘合、離斷,具有方便、快捷等優點,但易發生脫釘、釘合不牢等情況,而增加術后脾靜脈栓塞、出血、胰漏、感染等不良后果,影響治療效果及預后。另外,Endo-GAI相關儀器價格高昂,部分患者難以承受,限制了該方法在國內的推廣應用。常規脾切除術中,胰腺損傷的發生率達1%~3%,但在腹腔鏡輔助下,醫師可放大脾臟局部,通過對靠近脾臟的細小血管的精細結扎,特別是二級脾蒂離斷法對脾蒂的解剖更加精細,根據脾蒂血管解剖學特點采用逐支分離、切斷脾動脈的二級分支,避免了大塊結扎及二次補充離斷,有效減少感染、門靜脈血栓、胰漏等并發癥的發生;同時該方法在進行脾蒂離斷時采用鈦夾和可吸收夾完成,無需借助Endo-GAI,從而大大降低了手術費用,具有推廣價值。相關資料表明,與Endo-GAI相比,LSSP的圍手術期指標無明顯延長,但手術費用更低、并發癥更少。本研究結果顯示,兩組在手術時間、術中出血量、術后留置引流管時間、術后首次排氣時間及住院天數方面差異無統計學意義(P>0.05),在手術費用方面,觀察組明顯低于對照組(P<0.05);另外,觀察組術后并發癥總發生率13.89%,與對照組的36.11%差異有統計學意義(P<0.05),與資料結果一致。

在進行LSSP手術過程中,本研究對手術體會如下:(1)注意是否存在副脾:腹腔鏡探查腹腔時應注意是否存在脾門、胰尾等副脾。對患有血液系統疾病的患者行脾切除術時,尤應注意副脾是否存在,這主要是由于副脾能夠取代脾臟的功能,進而導致療效欠佳或是復發。(2)術中應使患者保持良好體位以及適當角度的腹腔鏡鏡頭:右側臥位以及30。腹腔鏡鏡頭能使脾臟得到充分暴露,手術醫師獲得良好的手術野,術中應注意在暴露脾蒂時使用拔棒抬起脾下極,不可提拉或是鉗夾以免造成脾臟包膜破裂影響手術野。LSSP術中應首先在腹腔鏡下認清解剖層次,打開漿膜層后再疏松結締組織間分離,決不可用暴力進行分離以免造成出血。脾膈韌帶和脾胃韌帶上部有懸吊牽拉脾臟的作用,有助于在LSSP術中擺弄脾臟位置,充分暴露脾蒂,故而留在最后進行離斷處理。(3)脾臟取出:使用有較高強度和韌度的引流袋作為標本袋,將主操作孔套管拔出后通過主操作孔放入修剪好并卷成筒狀的引流袋,展開引流袋后送脾入袋,延長主操作孔切口2cm左右,小心拉出引流袋并采用婦科碎宮器將脾臟碎成碎塊后連同袋子一起取出。

綜上所述,對于脾臟良性病變的治療,LSSP與Endo-GAI法具有相似的療效,但LSSP手術費用更低、并發癥更少。