寫書根

◇林振岳

寫書根

◇林振岳

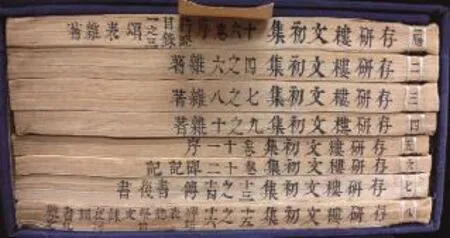

古代藏書,多在書根處寫上書名卷次,以便平時插架省覽。書根書寫整齊精美,也成為藏書董理有序之象征。如葉昌熾《藏書紀事詩》贊方功惠藏書:“東丹副葉寫書根,顜若昆吾切玉痕。此是碧琳瑯館本,典裘持付海王村。”注謂:“每冊有東丹箋副葉,可以辟蠹。書根宋字,齊如刀切。”吳翌鳳《欲別東齋去》詩有“小字書根密,斜封置鐍牢”之句,皆借書根字詠嘆藏書之整齊有序。

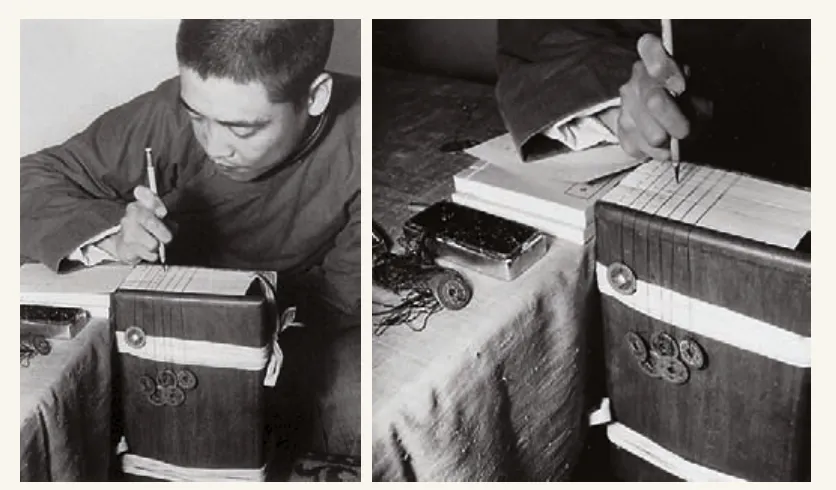

關于如何寫書根,清人孫從添《藏書記要》有一段記載:“寫書根,用長方桌一只,坐身處桌面中挖一塊板,中空五本書厚縫一條,挾書于中扎緊,書與桌平,照書名行款卷數,要簡而明,細楷書寫之,用墨筆畫勻細清朗,乃為第一。虞山孫姓行二者,寫書根最精,一手持書,一手寫小楷極工,今亦罕有能者。”在赫達·莫里遜所攝的老北京舊書鋪照片里,可以看到與孫從添描述相合的場景:以夾板將一函書捆扎緊,與桌面平齊,以便枕腕書寫。用銅錢綴線分格,書寫時沿著線欄從上往下豎寫,寫完同列再寫下一列,并不按分冊書寫,以保證書根字垂直整齊。

書根糙澀,行筆不比在紙上順暢,故要寫得工整,確是一大難事。民國汪瀚《秘術海》記載了一種寫書根字的秘法:“寫書根之字,若昧昧下筆,上有油氣,墨滑走不附,而且澀筆,莫想成佳書,舊書則尤甚。故無論新書與舊書,均以絞干濕手巾揩拭一遍,使稍含濕氣,但過濕則墨散,過燥仍不著(著),總以不濕不燥為宜。筆頭務須飽含墨汁,即能揮灑自如。此予參《翰苑珍聞》法也。”

舊時文人閑暇無事,董理藏書,往往就隨手寫上書根。如陳垣回憶余 嘉錫先生:“一架一架的書籍都是整整齊齊,而且都是他手寫的書根。”(陳垣《余嘉錫論學雜著序》)柳存仁年少時,其父命之董理家中藏書,題寫書根,由此而漸窺學問之門道。“筱川公退食喜聚書,海王村廠肆所得,弗計板本,惟讀書人之所需是尚。和風堂所藏,四部大抵咸備,皆命先生為寫書根。曝書之暇,先生遂得窺其津逮。”(林徐典《柳存仁教授七秩壽慶論文集弁言》)在名人日記里,往往可以看到寫書根的記載。《胡適日記》民國十一年三月三十一日:“理書。寫書根。”《翁同龢日記》同治十三年十月廿六日:“竟日檢遺書,寫書根,藉以送日。”光緒十八年九月十五日:“歸寫書根,挦扯閑事,不過避用心耳。”光緒二十年五月廿八日:“歸寫書根,忙竟日,蓋無聊之極思耳。”六月初一日:“寫書根,看詞,太懶散矣。”光緒二十七年二月初七日:“寫匾對數件。惠夫來。又寫書根十數冊,目力手腕均不濟矣。”

而名人手寫書根,往往為書增值不少。何紹基書法名家,其手題書根,也為人所追捧。葉德輝《消夏百一詩》注曰:“何子貞藏書多自題書簽,手寫書根,其書裝厚冊,一望而知。”倫明《辛亥以來藏書紀事詩》稿注曰:“其書多厚冊,書腳有合三四冊為一題者,子貞筆也。凡書經子貞手題,值增三倍以上。惟批校本多贗鼎,其家子弟至婢仆皆效子貞書法,幾可亂真。”

一般來講,要把書根字寫好是比較困難的,要請專人任之,在舊時社會這也算謀生的一技之長。如孫從添《藏書紀要》所稱“虞山孫姓行二者,寫書根最精,一手持書,一手寫小楷極工,今亦罕有能者”。孫二連正式的名字都沒有留下來,只知道姓孫排行老二(與刻工姓名相仿),但因為善寫書根而聞名。葉昌熾《藏書紀事詩》一書,本是紀藏書家之作,卻為裝訂工專立一詩,當中“書根雙腕能齊下,嘉話真堪繼涌幢”一句,即是稱譽虞山孫二。

清末民初的舊書鋪多有代寫書根的業務,如成都陜西街古岳齋楊子霖、天津東門里寶林堂主人趙桐軒、上海的傅植夫、廣州的盧國楨,皆以善于寫仿宋書根字聞名。“達文好談書林瑣事,茶余酒后,絮絮不絕。其侄盧國楨,善寫書根,字體仿宋,整齊美觀,廣東有此技者,已如鳳毛麟角。”(周連寬《羊城訪書偶記》)善于寫書根的人還不是處處都有,如陳天錫1923年回閩,整理從粵運回之《粵雅堂叢書》,欲找人寫書根,在福州卻找不到合適人選。其《遲莊回憶錄》曰:“將冊內之冊數書名書目開出,準備尋覓長于繕寫之人,為之寫上書根。惟本地不比廣州,書肆備有精寫書根之人,可一招即至,訪問多日,迄未得到,遂作罷論。”據劉向東先生介紹,20世紀五六十年代揚州古舊書店,尚有寫書根之業務。所售之善本書經重裝之后,均請陳禮環師傅書寫書根。陳師傅也常被圖書館邀請代寫書根,據稱為南京圖書館所寫最多。

寫書根的價格是按字計算。《吳虞日記》中記錄了不少請人寫書根字的工費。民國十六年九月初八:“陳顯亮介紹胡松儒來寫書根,每百字洋一角五仙。”十七年七月初八日:“古岳齋楊汝楠令其子送所寫書根之書來,用去錢九千九百文,滿付清。”十九年三月十七日:“在古岳齋取回寫書根之書二十六冊,一百五十字,合錢三千○二十文,每字二十文。”

書根寫錯了,當如何補救?大約是用刀或砂紙刮挖去寫錯的字,再加以重寫,這頗有古時簡書刀削的古意。《吳虞日記》民國十七年七月初九日:“《宗鏡錄法相義節要》一冊,書根寫脫一字,與楊汝楠交去另寫。”可見寫錯是要返工修改。曾任四川省圖書館館長之林山腴也曾說過:“最難是訓練寫書根的工人,不僅要宋字寫得好,還要能翻檢書目,或大書,或細書,當詳則詳,可略便略,要做到一字不錯,錯如何挖,也有技巧。”(陶亮生《林山腴先生》)

既然寫書根字如此麻煩,民國時便發明了用鉛字印書根的方法。最早大約是手工將鉛字蘸油墨敲上去,但手工操作很難保證整齊,其改良方法是將活字捆綁在一起敲印,即便如此,效率依然甚低,難以適應古籍影印機械化后的量產,(

)故后來又發明了專門印書根的凸版印刷機。其方法與寫書根也大致相同,先要在機器內把線裝書夾緊,再以印版將鉛字壓印到書根上。民國商務印書館即有這樣的印書根機器,其影印《四部叢刊》、百衲本《廿四史》即有代印書根之業務。《四部叢刊目錄》外封上印有廣告:“本館最新發明印機,書根上可印書名冊數。預約者如欲委印,須預先聲明,并請閱預約章程第十二條。”內葉印有書根樣式,并標明價格:“《四部叢刊》書根印費卅二元。《二十四史》書根費十二元。”后來的影印本,如《古本戲曲叢刊》等,都在出售之前即預先印好了書根字。然而,民國影印出版線裝書,也仍有請人手寫書根者,如上海佛學書局印刷的《十三經讀本》在《申報》(1936年8月8日)上登出廣告:“全書八千頁,分一百巨冊,布函十套。用上等機制毛邊、酒浸墨汁,精工刷印,特請傅植夫先生手寫宋楷書根,每部特價三十六元,外埠郵寄加三元二角。”新中國成立后的揚州廣陵古籍刻印社,則用雕版的方式印刷書根。劉向東先生《書根》一文介紹:“揚州廣陵古籍刻印社出版的線裝書制作的書根,則發揮其雕版技術的特長,取長短適合的木塊,寫刻書根所用的書戳,大致每種書一塊,按冊捺印,冊數則另刻數套大小不一的數字,類似圖章的木戳子,按圖書冊數多少挑揀適合的逐冊施印,其捺印時,因取墨不方便會影響速度,工人多采用在左手掌根處涂墨,右手持木戳在左手上涂抹著墨后施印。”

現在線裝古籍大多收歸圖書館公藏,寫書根已成絕響。由于線裝古籍大多不提供開架閱覽,在書根寫上書名、分卷細目也就失去了原來的作用。但是書根的數字編號對于排冊歸架依然十分便捷,只是古籍現在也算文物了,不敢貿貿然像前人那樣隨手寫上書根,那是如何解決這個問題的呢?據業師致之先生介紹,圖書館在給沒有書根編號的古籍編冊時,在書脊上印上阿拉伯數字,并在首冊與末冊印上“1—幾”以示起訖,包上函套后,則掩蓋了書脊上的數字,不影響書籍的美觀。

(作者單位:復旦大學中國古代文學研究中心)

責任編輯:劉光

寫書根字

古書書根字