成都卵石土地區(qū)基坑開挖變形特征現(xiàn)場試驗研究

范文軍, 馮世清, 胡 熠

(1.綠地集團成都申蓉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,四川成都 610031;2. 中國建筑西南勘察設計研究院有限公司, 四川成都 610052)

?

成都卵石土地區(qū)基坑開挖變形特征現(xiàn)場試驗研究

范文軍1, 馮世清2, 胡熠2

(1.綠地集團成都申蓉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,四川成都 610031;2. 中國建筑西南勘察設計研究院有限公司, 四川成都 610052)

為研究成都卵石土地區(qū)基坑變形特征及現(xiàn)有的基坑變形計算方法在成都卵石土地區(qū)的適用性,以成都某深基坑工程建設為依托,在現(xiàn)場選取具有代表性的基坑支護結(jié)構,對支護結(jié)構受力變形特征進行長期的現(xiàn)場測試分析,并將現(xiàn)場實測結(jié)果與現(xiàn)有設計理論的計算結(jié)果進行對比,討論分析現(xiàn)有基坑支護結(jié)構變形計算方法在成都卵石土地區(qū)的適用性。

卵石土;基坑;樁錨結(jié)構;變形特征

成都地區(qū)地質(zhì)條件有其獨特性,中心城區(qū)及城西為岷江一級階地,地層主要以卵石層為主。目前成都地區(qū)的卵石土基坑大多按照承載能力極限狀態(tài)進行支護設計,雖然基坑整體垮塌事故較少,但出現(xiàn)變形過大而影響周邊環(huán)境,造成建筑物沉降過大、傾斜、開裂的現(xiàn)象時有發(fā)生。其中最典型的項目為成都某廣場項目,由于基坑變形過大造成周邊建筑物開裂,經(jīng)濟賠償過億。此外,成都市區(qū)內(nèi)建成和在建的地鐵線路已達8條,地鐵在城市中呈網(wǎng)狀分布,越來越多的基坑工程面臨對地鐵的保護問題,地鐵保護的核心問題又是如何控制基坑變形。因此,對成都卵石土地區(qū)深基坑變形特征的研究具有十分重要的意義。

基坑的變形特征是個十分復雜的巖土工程問題,與場地工程地質(zhì)條件、支護結(jié)構形式、開挖過程等因素都有關,目前尚無完善的理論計算方法。鑒于上述情況,本文以成都某深基坑工程建設為依托,通過對現(xiàn)場基坑支護結(jié)構的受力變形特征進行長期測試分析,并將現(xiàn)場實測結(jié)果與現(xiàn)有設計理論的計算結(jié)果進行對比,討論分析現(xiàn)有基坑支護結(jié)構變形計算方法在成都卵石土地區(qū)的適用性。本文中的研究成果可以為成都卵石土地區(qū)基坑支護工程設計、施工提供理論指導,積累成都卵石土地區(qū)的基坑支護工程設計、施工經(jīng)驗。

1 工程概況

該基坑位于成都市區(qū)內(nèi),基坑周長約為242 m,開挖深度約15 m。基坑周邊密布大量老舊建筑,地下室結(jié)構幾乎占滿了建筑紅線所包括的用地范圍,加大了基坑支護結(jié)構設計施工難度(圖1)。

圖1 成都某基坑現(xiàn)場照片

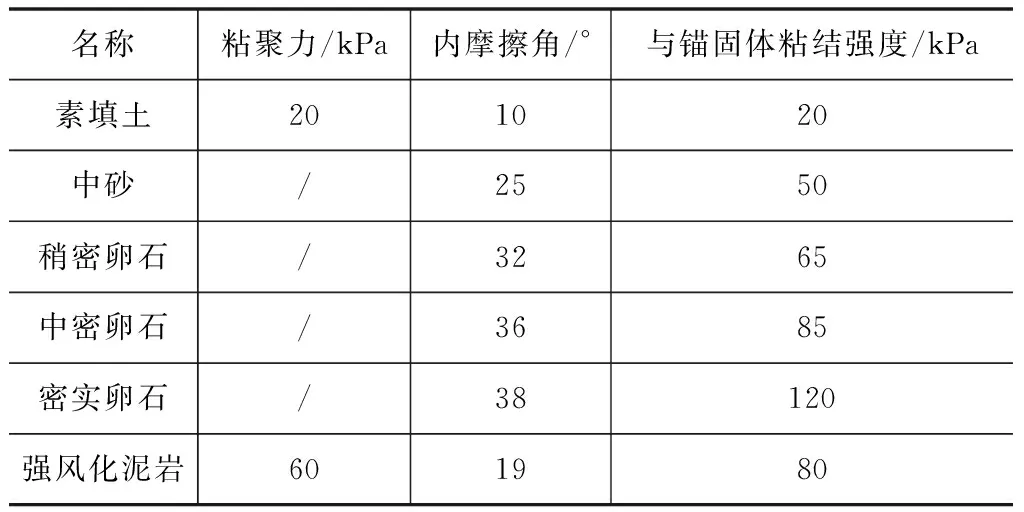

場地內(nèi)巖土從上至下依次為:第四系全新統(tǒng)人工填土層、第四系全新統(tǒng)沖洪積層和白堊系泥巖。基坑邊坡巖土力學性質(zhì)指標如表1所示。

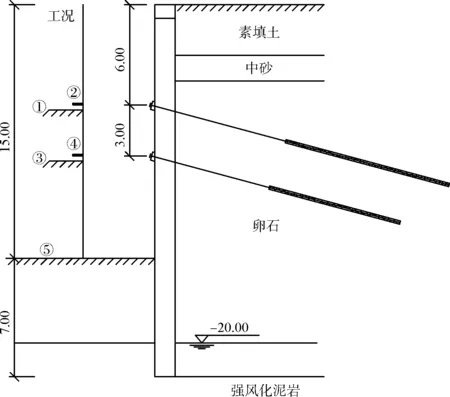

由于基坑周邊建筑物較多,根據(jù)已有建筑的基礎結(jié)構形式,制定的基坑開挖支護方案為:基坑西、北兩側(cè)采用雙排預應力錨索錨拉樁支護,南側(cè)采用單排預應力錨索錨拉樁支護,東側(cè)采用懸臂樁支護。設計的支護樁樁徑1.2 m,樁間距2.2 m,有效樁長22 m,嵌固深度7 m,樁頂標高為±0.00 m,在-6.0 m、-9.0 m兩處設置2道φ150內(nèi)灌漿預應力錨索,錨索長度分別為18 m、15 m,錨固段長度分別為10 m、8 m,錨索錨固在支護樁身上,不設置腰梁,如圖2所示。

表1 基坑邊坡巖土力學指標

圖2 基坑支護方案

2 現(xiàn)場試驗測試方案

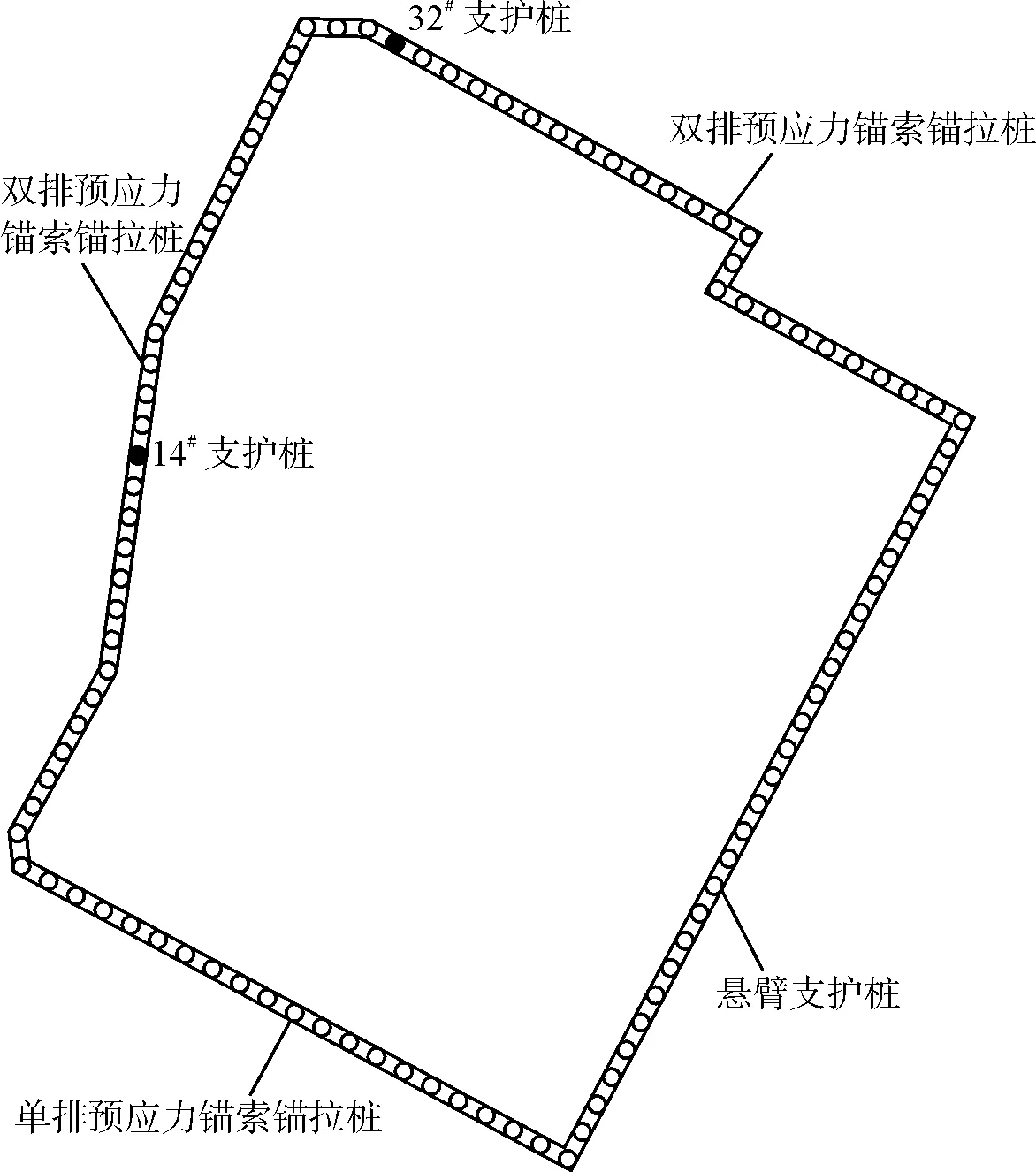

考慮到基坑不同位置的支護樁在變形特征上具有差異性,在現(xiàn)場選取了具有代表性的14#支護樁和32#支護樁為試驗測試樁,其中14#支護樁位于基坑西側(cè)中部位置,32#支護樁靠近基坑北側(cè)角落位置,兩試驗測試樁的位置如圖3所示。

圖3 現(xiàn)場試驗樁位置

現(xiàn)場監(jiān)測項目主要包括樁體鋼筋應力、樁體水平變形和錨索應力。樁體鋼筋應力采用埋設在鋼筋上的鋼筋計測量,在支護樁靠近基坑側(cè)和遠離基坑側(cè)各布置一組鋼筋計,鋼筋計從距離樁頂2 m處開始布置,豎向間距2 m;樁體水平變形利用埋設在樁身中部的測斜管進行測量,測量時測斜儀的讀數(shù)間距為0.5 m;錨索應力采用錨索應力計測量。在基坑開挖過程中,測量頻率為1次/1天~1次/2天;基坑開挖完成施工基礎、地下室過程中,測量頻率為1~2次/周;建筑高出地面到基坑回填階段,測量頻率為2次/月;雨天、變形和應力異常變化、基坑處于臨界或危險狀態(tài)時加大測量頻率。

3 現(xiàn)場測試結(jié)果分析

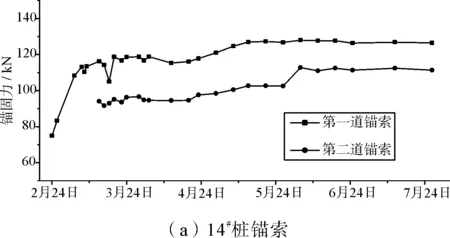

3.1樁身變形測試結(jié)果分析

現(xiàn)場測試得到不同開挖條件時14#樁與32#樁的樁身水平位移變化曲線如圖4所示,圖中指向基坑內(nèi)側(cè)的變形為正值,指向基坑外側(cè)的變形為負值。從圖4中可以看出,各樁樁身水平位移隨開挖深度增加而增大,樁頂處的水平位移最大,其中開挖至6 m和9 m時分別施加了兩道錨索。開挖結(jié)束時,基坑邊坡變形并未停止,而是經(jīng)過了一段時間后變形才逐步趨于穩(wěn)定。當開挖至基坑底部時,14#樁樁頂變形量約為18.86 mm,32#樁樁頂變形量約為8.87 mm;當基坑回填結(jié)束后,14#樁樁頂最終水平位移為20.65 mm,32#樁樁頂最終水平位移為9.53 mm。

圖4 不同開挖深度條件下樁身水平位移曲線

3.2樁身鋼筋內(nèi)力測試結(jié)果分析

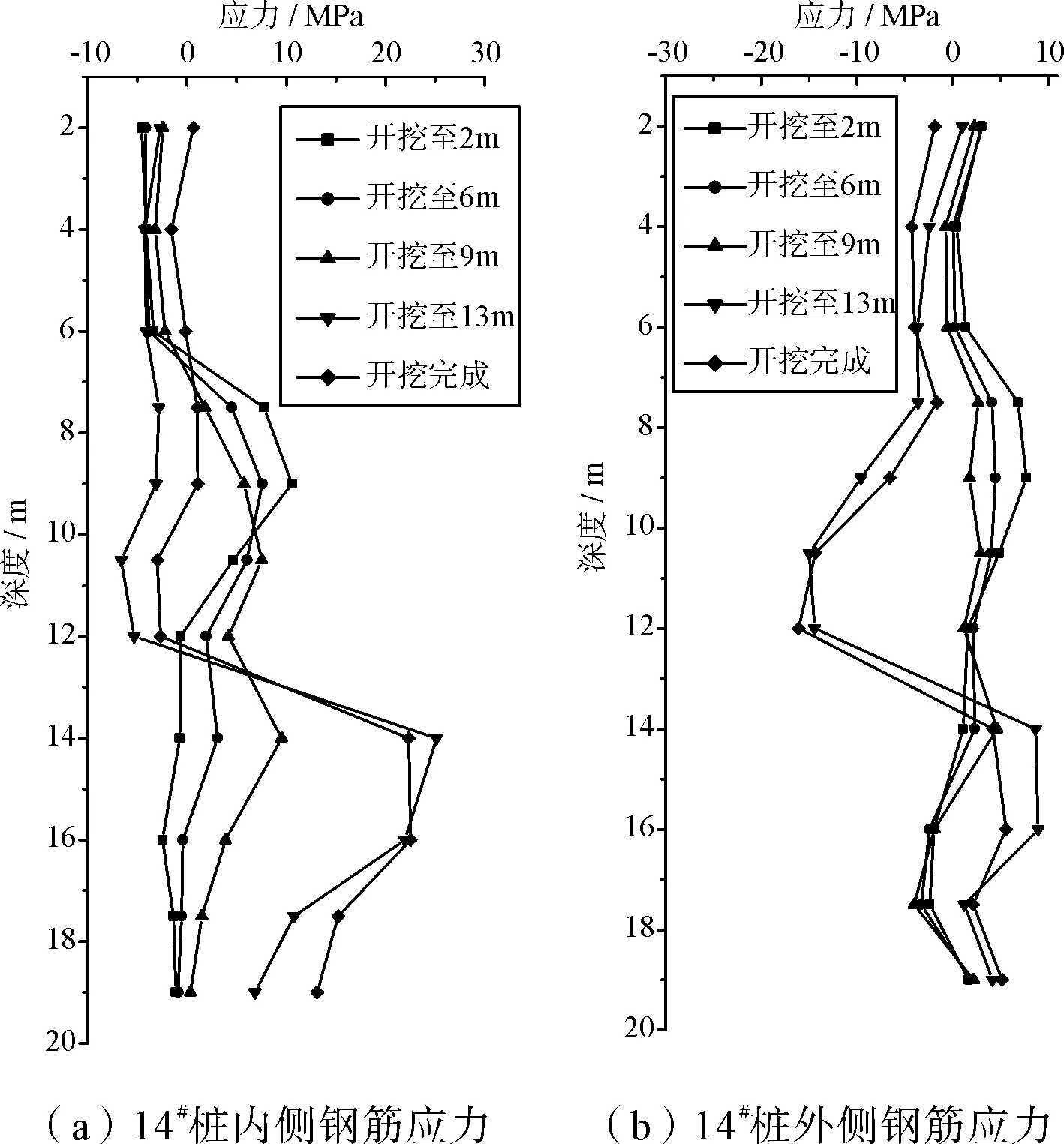

14#樁與32#樁不同開挖條件下樁身應力分布曲線如圖5所示。從圖5中可以看出,因開挖卸荷,在土壓力作用下基坑內(nèi)外側(cè)的樁身鋼筋應力值隨開挖不斷增長,其變化值隨開挖深度的增加呈逐步增大的趨勢,且開挖至坑底時增長并未停止,至基坑回填結(jié)束時仍在緩慢增加;在開挖初期樁體表現(xiàn)為懸臂狀態(tài),開挖面以上樁身外側(cè)受拉內(nèi)側(cè)受壓,開挖面以下樁身受外側(cè)受壓內(nèi)側(cè)受拉;在設置錨索后開挖面以上逐步變化為外側(cè)受壓內(nèi)側(cè)受拉,開挖面以下逐步變化為外側(cè)受拉內(nèi)側(cè)受壓,完全符合設計計算狀態(tài),表明量測的鋼筋應力真實反映了設計和實際的結(jié)構應力性狀。

圖5 現(xiàn)場樁身鋼筋應力分布曲線

3.3錨索拉力測試結(jié)果分析

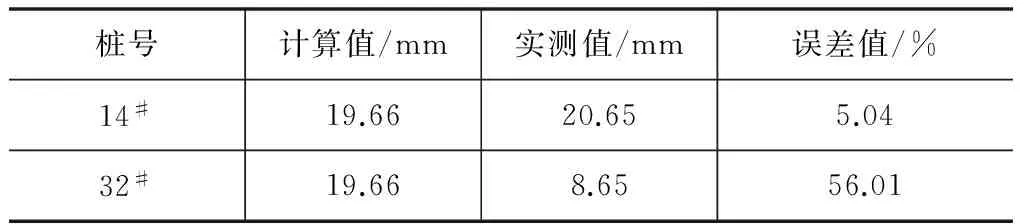

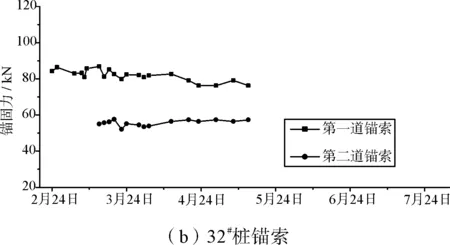

基坑工程中14#樁與32#樁6 m、9 m處各安裝一個錨索測力計,其中32#樁錨索測力計因施工影響中途破壞,因此測試數(shù)據(jù)并不完整。

現(xiàn)場各錨索測力計所測錨索內(nèi)力隨時間變化曲線如圖6所示,其中6 m處的錨索預加力為350 kN,9 m處的錨索預加力為300 kN。從圖6中可以看出,隨著基坑開挖深度的增加,其錨索內(nèi)力增大,開挖至坑底后錨索內(nèi)力的變化很快趨于穩(wěn)定,但錨索在張拉鎖定后,錨索內(nèi)力最大值僅占設計預加力的40 %左右,錨索的松弛效用比較明顯。

4 現(xiàn)有設計方法適用性討論

4.1支護結(jié)構變形計算結(jié)果對比

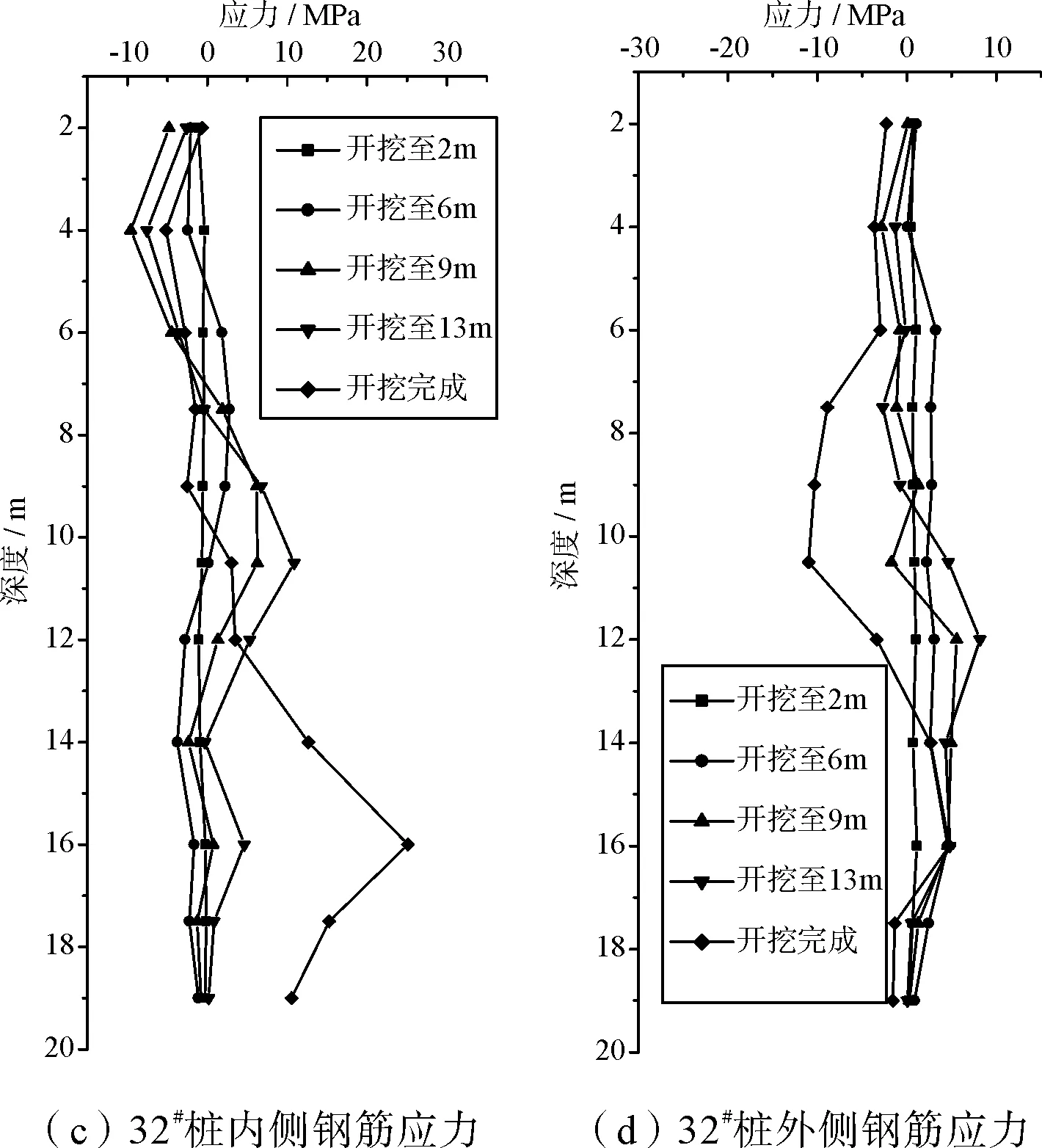

利用目前成都地區(qū)設計院常用的理正深基坑6.0軟件對該深基坑工程中支護結(jié)構變形特征進行計算,并將計算結(jié)果與現(xiàn)場樁身變形測試結(jié)果進行比對,各樁的計算最大變形量與實測最大變形量對比如表2所示。從表2中可以看出,14#支護樁處于基坑一側(cè)的中部,其實測值與計算值比較接近,而32#支護樁靠近基坑邊角出,其實測值與計算值相對誤差較大,但計算值較大,因此采用現(xiàn)有計算軟件計算結(jié)果更偏安全。

表2 計算最大變形值與實測最終變形量對比

圖6 錨索內(nèi)力隨時間變化曲線

4.2支護結(jié)構內(nèi)力特征計算結(jié)果對比

現(xiàn)場實測的鋼筋最大拉應力及壓應力僅為設計值的16.74 %,表明錨拉樁支護結(jié)構中,鋼筋的承載力能力并未完全發(fā)揮,一方面反映出設計偏于保守,另一方面也反映出目前錨拉樁支護結(jié)構中對于鋼筋配置數(shù)量或作用點的計算方法確實存在值得深入研究甚至大量優(yōu)化的余地。錨索設置位置在錨索張拉后,鋼筋應力有減小的趨勢,表明錨索的設置和適時施作對改變支護樁結(jié)構和整個支護結(jié)構應力及變形狀態(tài)的作用顯著。

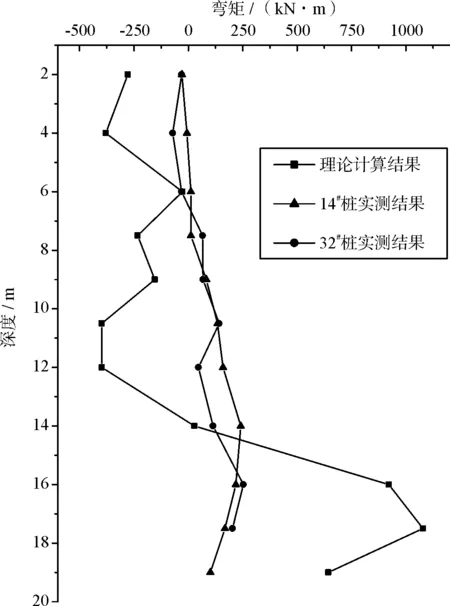

同時也采用理正深基坑計算軟件對樁身彎矩進行計算,并與實測結(jié)果進行對比,如圖7所示。從圖7中可以看出,實測彎矩與設計計算彎矩在量值上隨樁深度增大逐漸增大,在開挖面附近其差值達到最大,且實測彎矩最大值遠小于設計彎矩最大值;14#樁和32#樁在2 m處的計算彎矩為-278.4 kN·m,而實測結(jié)果分別為-29.53 kN·m和-30.88 kN·m,說明計算中冠梁水平剛度系數(shù)過大。故在設計中應考慮冠梁對樁的約束作用,但其取值不應過大。

圖7 實測彎矩與計算彎矩比較

基坑工程設計資料中提供的各監(jiān)測點錨索的設計預加力及錨索最大內(nèi)力如表3所示。從表3中可以看出,6 m位置處錨索最大內(nèi)力實測值僅為預加拉力的25 %~36 %,彈性法設計值和經(jīng)典法設計值的16 %~23 %;9 m位置處錨索最大內(nèi)力實測值僅為預加拉力的20 %~38 %,彈性法設計值的13 %~25 %,經(jīng)典法設計值的23 %~45 %。分析其原因為張拉過程中由于操作的不規(guī)范,造成鎖定后首次監(jiān)測結(jié)果表明錨索最大內(nèi)力實測值遠小于設計計算得到的錨索內(nèi)力值。錨索位置越高或越低,實測值與設計值相對比較靠近,但也僅占45%左右,而中間位置的錨索相對差距較大,盡管影響因素較多,但必然包括設計計算方法中存在需要完善的因素在內(nèi);實測值與經(jīng)典法設計值相對比較靠近,表明經(jīng)典法的計算結(jié)果比較接近錨索的實際狀況。

表3 錨索設計預加力及最大內(nèi)力 kN

5 結(jié) 論

通過成都某深基坑工程現(xiàn)場測試試驗研究和對現(xiàn)有設計方法的討論分析,得出以下幾點結(jié)論:

(1)根據(jù)現(xiàn)有設計規(guī)范和目前成都地區(qū)卵石土參數(shù)經(jīng)驗取值方法進行設計,基坑支護結(jié)構最大水平變形基本能夠控制在30 mm以內(nèi),但基坑變形的空間效應比較明顯,基坑邊角處邊坡水平變形值遠小于基坑邊坡中部;

(2)通過將現(xiàn)場實測結(jié)果與現(xiàn)有設計軟件計算結(jié)果進行對比看出,軟件計算值相比現(xiàn)場實測值更偏于安全,因此在成都卵石土地區(qū)采用現(xiàn)有的巖土設計軟件進行設計可以保證基坑安全;

(3)按照目前的支護設計方法,實測支護樁樁身鋼筋應力值基本小于設計值的20 %,錨索應力值基本小于設計值的25 %左右,錨索鎖定值僅占設計預加力的30 %左右,因此成都地區(qū)的卵石土基坑支護設計還存在較大的優(yōu)化空間。

[1]陳盛金. 成都地鐵春熙路站砂卵石地層深基坑工程變形規(guī)律研究[D]. 成都: 成都理工大學, 2011.

[2]劉興旺, 施祖元, 益德清, 等. 軟土地區(qū)基坑開挖變形性狀研究[J]. 巖土工程學報, 1999, 21(4): 456-460.

[3]李科志. 超深基坑開挖地層變形控制措施和工程實踐[D].成都: 西南交通大學, 2012.

[4]王利民,曾馬蓀. 深基坑工程周圍建筑及圍護結(jié)構的監(jiān)測分析[J].建筑科學, 2000, 16(2):35-37.

[5]廖心北, 陳勇, 朱明. 噴錨支護結(jié)構設計及其在成都地區(qū)深基坑護壁工程中的應用[J]. 中國地質(zhì)災害與防治學報, 1995, 9(l): 105-113.

中建股份科技研發(fā)課題(項目編號:CSCEC-2013-Z-25)

范文軍,男,工程師,主要從事房地產(chǎn)項目生產(chǎn)管理工作。

TU94+2

B

[定稿日期]2015-12-18