某鋼螺旋梯道的設計及計算方法研究

牛偉迪(同濟大學建筑設計研究院集團有限公司)

某鋼螺旋梯道的設計及計算方法研究

牛偉迪

(同濟大學建筑設計研究院集團有限公司)

本文針對某鋼螺旋梯道,采用空間梁單元結構模型和空間梁-板混合單元模型兩種方法,對該梯道進行建模計算。通過對兩種模型的計算結果分析比較發現:該螺旋梯道應力及位移滿足規范要求;空間梁單元結構模型建模過程簡單,便于應用,計算結果偏安全,適用于工程應用;空間梁-板混合單元結構模型建模較為復雜,能夠更好地考慮橫梁對整體結構的影響,計算結果相對精確。

鋼結構;螺旋梯道;空間梁單元結構模型;空間梁-板混合單元結構模型

1 前言

梯道的造型在一些對景觀要求較高的橋梁設計中,往往會起到錦上添花的作用。螺旋梯道以其優美飄逸的外形曲線,得到了業主和廣大設計人員的認可。某橋梁全長305m,位于某公園內,對景觀要求比較高,因此根據需求在主橋兩側對稱布置四座鋼螺旋梯道。

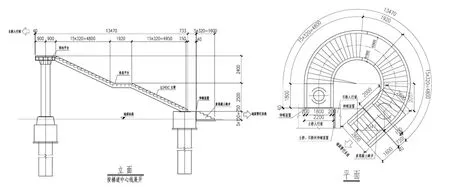

圖1 梯道總體布置圖(單位:mm)

鋼螺旋梯道一般可采用空間梁單元結構模型、空間梁-板混合單元結構模型和空間板單元結構模型。空間梁單元結構模型采用梁單元模擬梯梁,踏步視為橫梁連接兩個梯梁,同樣采用梁單元模擬,此種模型忽略了橫梁與梯梁之間的“蒙皮效應”對提高結構整體性的貢獻,建模過程簡單,便于應用;空間梁-板混合單元結構模型將梯梁視為空間梁單元,踏步按板單元處理,此種模型可準確地模擬踏步的受力情況以及其對梯梁的約束作用,建模過程相對復雜;空間板單元模型將梯梁與踏步均采用板單元模擬,計算結果能準確反映結構受力和變形情況,建模過程復雜,不便于工程應用。為方便工程應用并使計算結果能夠相互驗證,本次計算分別采用空間梁單元結構模型和空間梁-板混合單元結構模型對該梯道進行建模計算,并對計算結果進行分析對比。

2 工程概況

該梯道總體布置如圖1所示;梯道由內外兩片梯梁和踏步組成;梯道中心跨徑為12.4m,最外側跨徑18.8m,最內側跨徑8.1m;在跨中設置休息平臺;梯道內半徑1900m,外半徑3900m;梯道兩側箱梁尺寸為400× 200×16mm;踏步采用L型鋼尺寸為320×150×10mm;根據設計,梯道僅在兩端分別設置橋臺橋墩,休息平臺處不立墩,要求梯道一跨完成;下部結構采用樁柱式橋墩、輕型橋臺,梯梁分別與橋墩、橋臺固結。

3 結構計算與分析

3.1建模計算

梯道采用結構鋼Q345qC(GB/T714-2008)。

作用在該梯道的荷載包括:

⑴恒荷載:①自重,程序自動計入重量,自重系數取-1;②二期恒載:6cm瀝青混凝土,γ=24kN/m3;③欄桿:單側按計。

⑵人群荷載:計算采用兩車道加載;按《城市人行天橋與人行地道技術規范》(CJJ69-95)條文3.1.3.2取用:人群荷載加載長度L按中線跨度13m取值,半橋寬度B=0.9m。

⑶溫度作用:整體溫度作用按±30℃考慮;梯度升溫按照橋面鋼板升溫15℃計算,梯度降溫按橋面板降溫7.5℃計算。

⑷基礎變位:基礎沉降取10mm。

梯道兩端固結。采用容許應力法進行驗算。荷載工況包括:荷載組合1:恒載+人群+支座位移,對應應力提高系數1;荷載組合2:恒載+人群+支座位移,對應應力提高系數1.25。

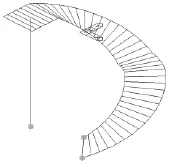

計算采用有限元軟件Midas/Civil2015(Ver. 8.3.2R1),建立如下兩種模型:模型1——空間梁單元結構模型,如圖2所示;模型2——空間梁-板混合單元結構模型,如圖3所示:

圖2 空間梁單元結構模型

圖3 空間梁-板混合單元結構模型

3.2計算結果分析

根據有限元軟件的計算,提取計算結果如下。

3.2.1模型1應力計算結果

⑴模型1應力計算結果

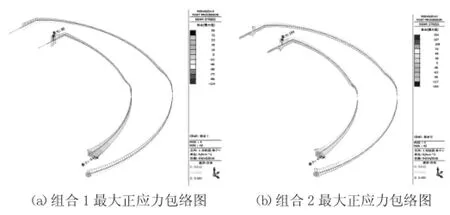

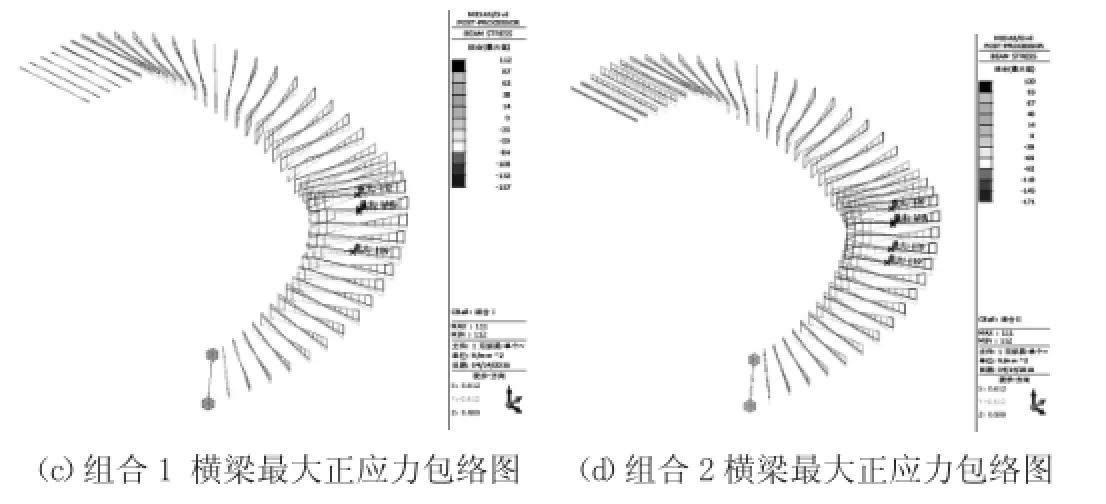

梯梁剪力和扭矩見附錄;橫梁剪力和扭矩很小,可不考慮彎曲剪應力影響,有效應力可參照圖5。

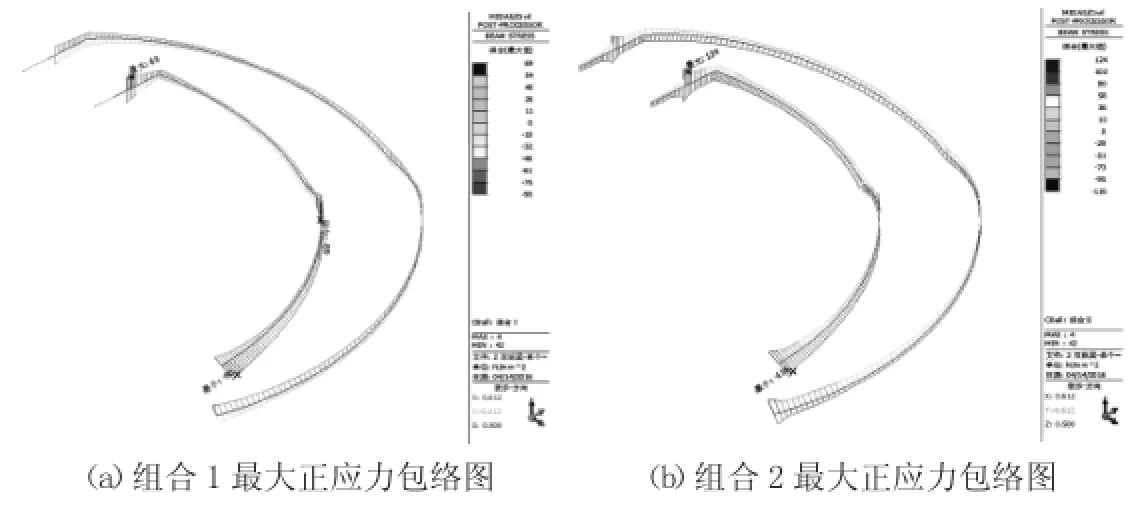

觀察圖4,梯梁最大拉應力出現在梯梁上端,最大壓應力出現在梯梁底部;梯梁應力由梯梁兩端向跨中休息平臺呈逐漸減小趨勢;應力在休息平臺處有所增加。觀察圖5,橫梁最大應力出現在休息平臺附近;橫梁應力由平臺向梯梁兩端呈逐漸減小趨勢。通過觀察可知,梯梁最不利位置出現在梯梁兩端;橫梁最不利位置出現在跨中休息平臺處。

圖4 模型1梯道梁應力包絡圖(MPa)

圖5 模型1橫梁應力包絡圖(MPa)

⑵模型2應力計算結果

梯梁剪力和扭矩見附錄。橫梁剪力和扭矩很小,彎曲剪應力對橫梁影響很小。

觀察圖6,梯梁最大拉應力出現在梯梁上端,最大壓應力出現在梯梁底部;梯梁應力由梯梁兩端向跨中休息平臺呈逐漸減小趨勢,變化趨勢比較緩和;應力在休息平臺處增加至與梁端應力接近。觀察圖7,橫梁最大應力出現在休息平臺附近;橫梁整體應力分布較均勻。通過觀察可知,梯梁最不利位置出現在梯梁梁端與跨中休息平臺處;橫梁最不利位置出現在跨中休息平臺處,橫梁應力整體分布均勻。

根據以上計算結果對該螺旋梯道進行驗算,驗算結果如表1所示。

通過表1驗算可知,該螺旋梯道整體計算應力滿足要求。

圖6 模型2梯道梁應力包絡圖(MPa)

圖7 模型2橫梁應力包絡圖(MPa)

表1 應力驗算結果

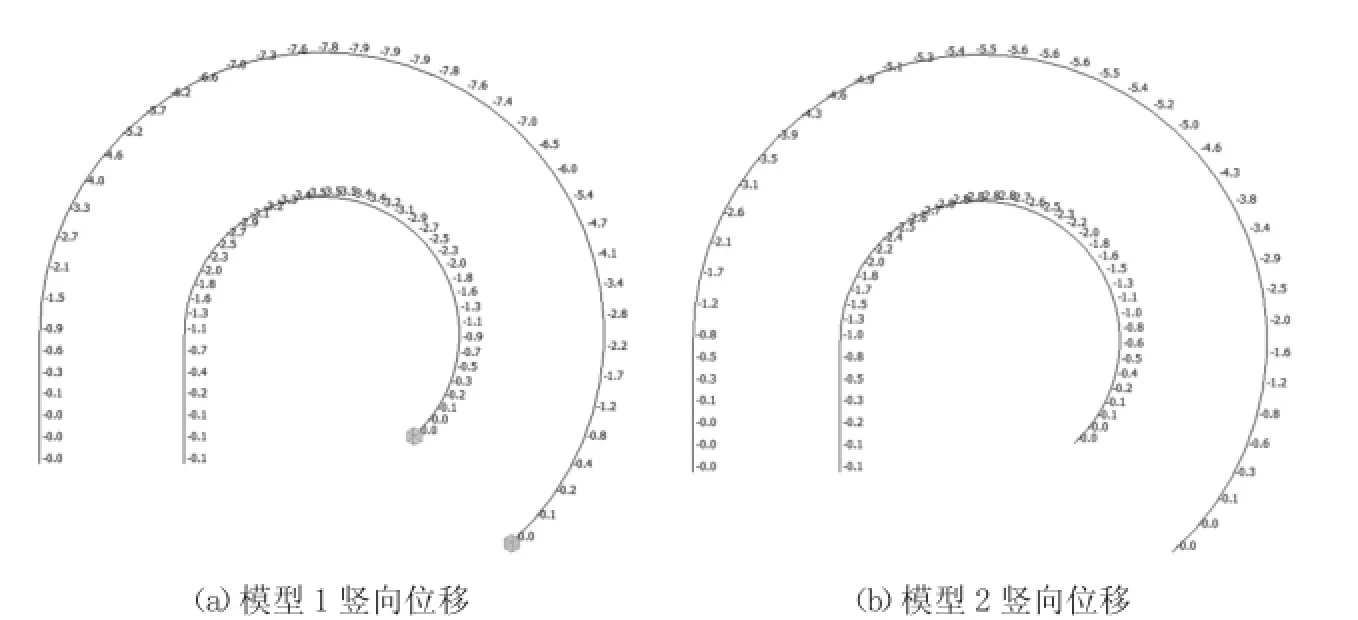

圖8 梯道梁人群荷載豎向位移(mm)

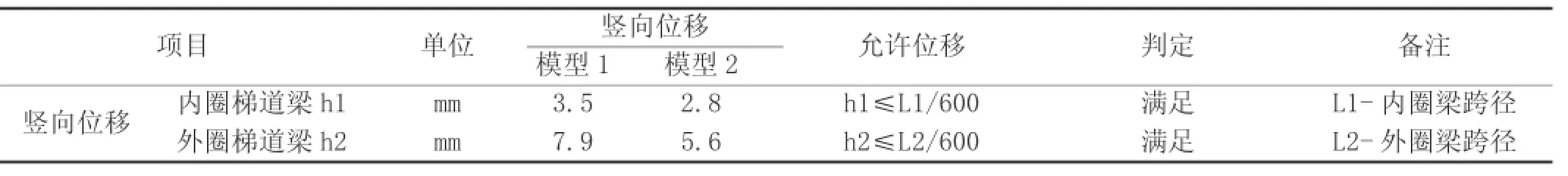

表2 梯道梁人群荷載豎向位移驗算

3.2.2主梁整體剛度分析

觀察圖8和表2,梯道人群荷載作用下最大豎向位移均發生在跨中休息平臺附近;外側梯道梁豎向位移均大于內側梯道;兩種模型計算得到的豎向位移變化趨勢相似;人群荷載豎向位移均滿足規范要求。

3.2.3兩種計算模型比較

觀察圖4和圖6,兩種模型的梯梁應力分布整體一致;最大應力均出現在梯梁兩端;梯梁應力由梯梁兩端向跨中平臺方向呈減小趨勢;觀察圖5和圖7,兩種模型的橫梁最大應力均出現在跨中休息平臺附近;橫梁應力由平臺向梯梁兩端呈逐漸減小趨勢;比較跨中與梁端應力差值,模型1梁端應力明顯大于跨中平臺處應力,而模型2兩處應力則較為接近。觀察表1對比兩種模型的最大應力和有效應力,模型1應力整體大于模型2,這可能是由于“蒙皮效應”的影響,使結構整體應力分布均勻,從而使模型2應力減小。

觀察圖8和表2,兩種模型得到的結構豎向位移變化情況整體一致;而由于忽略截面翹曲的影響,模型1的豎向位移比模型2偏大。

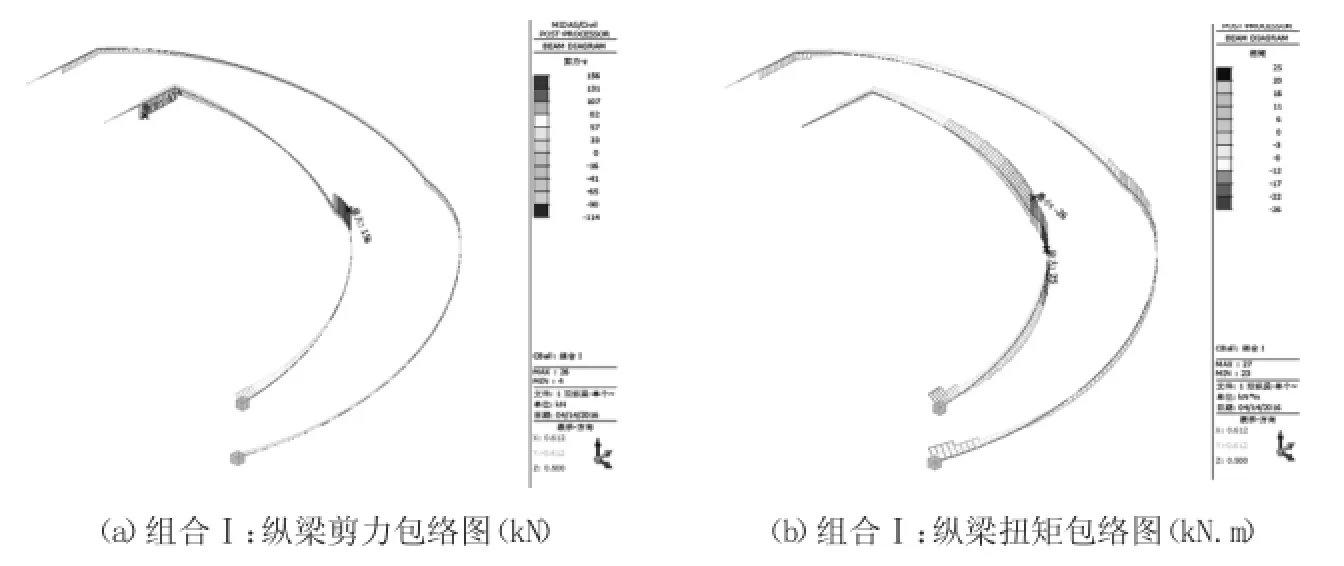

附錄1模型1梯道梁內力圖

附錄2模型2梯道梁內力圖

3.3結論及建議

通過兩種模型對鋼螺旋梯道的計算分析和比較,可得到以下結論及建議:

⑴使用兩種結構模型,即空間梁單元結構模型和空間梁-板混合單元結構模型,計算得到的鋼螺旋梯道應力分布和變形情況基本一致,說明兩種模型計算的正確性。

⑵兩種模型的計算結果表明,該螺旋梯道應力及剛度均滿足規范要求。

⑶空間梁單元結構模型計算得到的應力與位移均比空間梁-板混合單元結構模型大,這可能是因為空間梁單元結構模型對橫梁做了簡化,降低了橫梁對結構整體作用的貢獻。

⑷實際設計中,建議采用空間梁單元模型進行計算,此種計算方法建模過程簡單,所得計算結果偏于安全。●

[1]桂萍,陳昶.鋼結構旋轉樓梯的結構設計與有限元計算方法[J].工程建設與設計,2002,(5):6-10.

[2]王喆,程蓓,申林,等.鋼結構螺旋樓梯的設計[J].鋼結構,2006,21(5):22-24.

[3]武韓青,曾德偉,等.鋼螺旋樓梯的計算及設計方法研究[J].鋼結構,2012(增刊):645-652.

[4]袁建霞.板式鋼螺旋樓梯的有限元分析及計算方法研究[D].秦皇島:燕山大學,2005.